ВВЕДЕНИЕ

Проблема повышения эффективности работы по профилактике суицидального поведения (СП) среди военнослужащих в настоящее время остается одной из наиболее актуальных в Вооруженных Силах РФ[1]. «Заразительность» суицидальных действий, особенно выраженная в замкнутых коллективах, широкий общественный резонанс, который приобретает каждое самоубийство в войсках, придают особое значение исследованию СП военнослужащих[2].

Основными направлениями научно-исследовательских разработок являются: совершенствование методов профессионального психологического отбора в интересах комплектования военно-учебных заведений и училищ переменным составом (разработка и совершенствование методов оценки специальных способностей, нервно-психической устойчивости, отклоняющегося поведения, а также общеобразовательных тестов достижений); разработка и совершенствование организационно-методических основ профессионально-психологического сопровождения курсантов в процессе учебной деятельности в вузах и училищах Минобороны России и военнослужащих в процессе выполнения профессиональной деятельности в войсках в обычных и экстремальных условиях (изучение процессов адаптации и дезадаптивных нарушений; разработка методов психологической (психофизиологической) коррекции; выявление и профилактика суицидального и аддиктивного поведения)[1].

Отдельно следует отметить единую систему медико-психологического (психофизиологического) сопровождения обучающихся в системе военного образования Минобороны России, которая позволяет: повысить качество профессиональной подготовки военнослужащих, эффективность образовательного процесса в соответствующих частях и учреждениях, а также профессиональной и служебной деятельности; снизить экономические потери по причине отчисления курсантов; минимизировать риск проявления девиантных форм поведения у военнослужащих, неуставных отношений, аддиктивного и суицидального поведения, а также риск возникновения нервно-психических срывов в условиях воздействия стресс-факторов; снизить досрочную увольняемость офицеров, сохранить их профессиональную работоспособность и профессиональное долголетие[3].

Встречаются научные публикации, посвященные разработке профилактических мер, направленных на защиту солдат от риска самоубийства. Одним из первых примеров такой работы является Программа предотвращения самоубийств среди военнослужащих Военно-воздушных сил США (англ. United States Air Force Suicide Prevention Program, AFSPP). AFSPP представляет собой многоуровневую программу, в которой особое внимание уделяется участию медицинского сообщества и военного руководства в раннем выявлении и лечении лиц, подвергающихся риску самоубийства[4–6]. Отмечено, что в профессиях, где доступ к смертоносным средствам неизбежен, крайне важно сдерживать возможность самоубийства[7].

Несмотря на усилия, предпринимаемые командованием при организации психопрофилактических мероприятий в Вооруженных Силах РФ, заболеваемость военнослужащих психическими расстройствами, прежде всего пограничного уровня, остается высокой[8]. При этом у лиц с патологическими особенностями личности в сравнении с теми, кто не имеет таких особенностей, в условиях повышенного психоэмоционального напряжения суицидальные установки возникают значительно легче, повышается вероятность агрессивных и других противоправных действий, возрастает вероятность аддиктивного поведения[9–11].

Существующие методы диагностики СП базируются на эмпирических дериватах из тестовых заданий многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» и иных опросников[12]. Ни один из них не содержит в своей основе теоретических обоснований структуры внутриличностных особенностей, предрасполагающих к СП[13]. Перспективным направлением является использование проективных методик[14]. Поэтому актуален прогноз СП у различных категорий лиц, работающих в условиях повышенного психоэмоционального напряжения[15].

Цель исследования заключалась в разработке математической модели прогноза суицидального риска у обучающихся в военно-учебном заведении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на базе Военно-морского политехнического института — подразделения Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова в 2016 г. В исследуемую группу входили 133 курсанта в возрасте от 17 до 22 лет.

В ходе обследования использованы:

– методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» (УСЦД) и выделенные автором с помощью этой методики ценностно ориентированные конструкты личности: индекс расхождения «ценность — доступность» («Ц — Д», интегральный показатель методики УСЦД), «внутренний конфликт», «внутренний вакуум», «нейтральная зона». Показано, что индекс расхождения «Ц — Д» в целом может выступать как индикатор блокады функционирующих в мотивационно-личностной сфере ценностно-смысловых образований и индикатор внутренних конфликтов, указывая на степень расхождения между тем, что есть, и тем, что должно быть. Процедура работы по методике заключалась в оценке 12 понятий-ценностей на основе их двукратного попарного сравнения: первый раз — по критерию значимости, второй — по критерию достижимости[16];

– опросник «Шкала психологического благополучия», состоящий из 54 утверждений по шести шкалам: автономности, компетентности, личностного роста, позитивных отношений, жизненных целей, самопринятия[17];

– психометрическая методика определения индивидуальной меры развития свойства рефлексивности «Тест рефлексии». Тест состоит из 27 утверждений, оценка которых позволяет выявить новые закономерности, раскрывающие роль свойства рефлексивности в организации деятельности, а также в структурировании личностных качеств[18];

– «Семантический дифференциал». Основой методики является постулат, что для индивидуума оцениваемый объект важен не только благодаря его объективному содержанию, но и в связи с личным отношением человека к объекту. С помощью биполярных шкал в ней задается многомерное пространство оценивания значения (семантическое пространство). Рассматриваемое явление или показатель получает оценку по каждой из шкал, что позволяет описать объект как точку в семантическом пространстве. В результате эмоциональное отношение к объекту может быть охарактеризовано как качественно, так и количественно[19];

– «Военно-профессиональная пригодность» (ВПП, автор — Г.М. Зараковский). Методика применяется для оценки нервно-психической устойчивости и распределения по воинским специальностям при постановке граждан на военный учет в военных комиссариатах[20, 21].

По шкале суицидального риска методики ВПП включенные в исследование курсанты были распределены на две группы: с высоким суицидальным риском (от 1 до 5 стен, n = 23) и с низким суицидальным риском (от 6 до 10 стен, n = 110).

Статистический анализ выполнен с использованием пакета программ Statistica 10. Математическое моделирование прогноза суицидального риска проведено с применением дискриминантного анализа. При сравнительном анализе использовался t-критерий Стьюдента[22].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

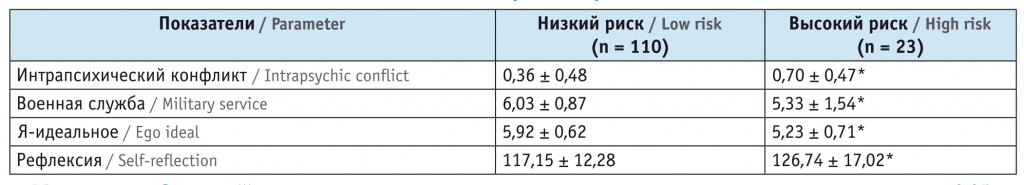

В ходе дискриминантного анализа методом «вперед пошагово» получена информативная модель (лямбда Уилкса: 0,76333 прибл., F(4,101) = 7,8289, p < 0,005), определены предикторы высокого суицидального риска у обучающихся в военно-учебном заведении (табл. 1).

Таблица 1

Дискриминантные переменные, являющиеся предикторами высокого суицидального риска, усл. ед.

Анализ данных показал, что предиктором высокого суицидального риска у обучающихся в военно-учебном заведении является сочетание наличия интрапсихического конфликта и личного эмоционального отношения к понятиям «Военная служба», «Я-идеальное».

При этом обследованные с высоким суицидальным риском характеризуются статистически значимым снижением личного эмоционального отношения к понятиям «Военная служба» и «Я-идеальное», более высоким уровнем рефлексии и более частым наличием интрапсихического конфликта (табл. 2).

Таблица 2

Предикторы суицидального риска у обучающихся в военно-учебном заведении, усл. ед.

Примечание. Знаком (*) отмечены статистически значимые отличия от группы низкого риска: p < 0,05.

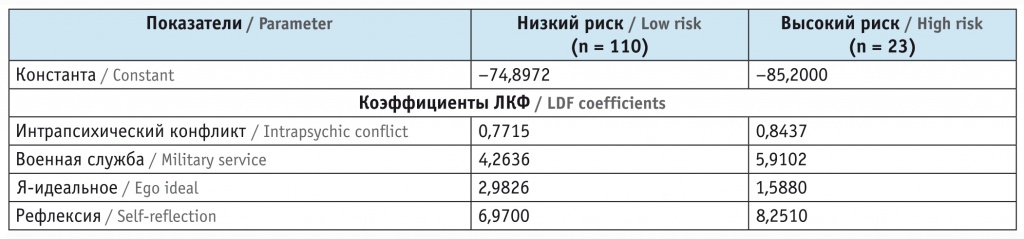

В результате анализа полученных данных нами разработана дискриминационная модель прогноза суицидального риска у обучающихся в военно-учебном заведении.

Расчетная формула имеет вид:

ЛКФ = а0 + а1ИК + а2ВС + а3ЯИ + а4Р,

где ЛКФ — линейная классификационная функция;

а0

— свободный член (константа);

а1, а2…а4 — коэффициенты при переменных (показателях) ЛКФ;

ИК — интрапсихический конфликт;

ВС — эмоциональное отношение к понятию «Военная служба»;

ЯИ — эмоциональное отношение к понятию «Я-идеальное»;

Р — рефлексия.

Переменные и коэффициенты при переменных, константы двух линейных классификационных функций для определения прогноза суицидального риска у обучающихся в военно-учебном заведении представлены в таблице 3.

Таблица 3

Компоненты линейных классификационных функций для определения прогноза суицидального риска у обучающихся в военно-учебном заведении

Примечание. ЛКФ — линейная классификационная функция.

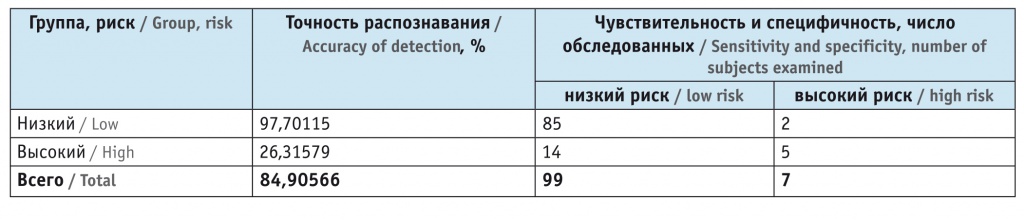

Для определения прогноза суицидального риска у обучающихся в военно-учебном заведении производятся расчеты по представленной формуле. При этом искомой является группа с наибольшими результатами. Дискриминантная модель имеет высокую прогностическую способность — 84,9% (табл. 4).

Таблица 4

Точность определения прогноза суицидального риска у обучающихся в военно-учебном заведении (базовый расчет)

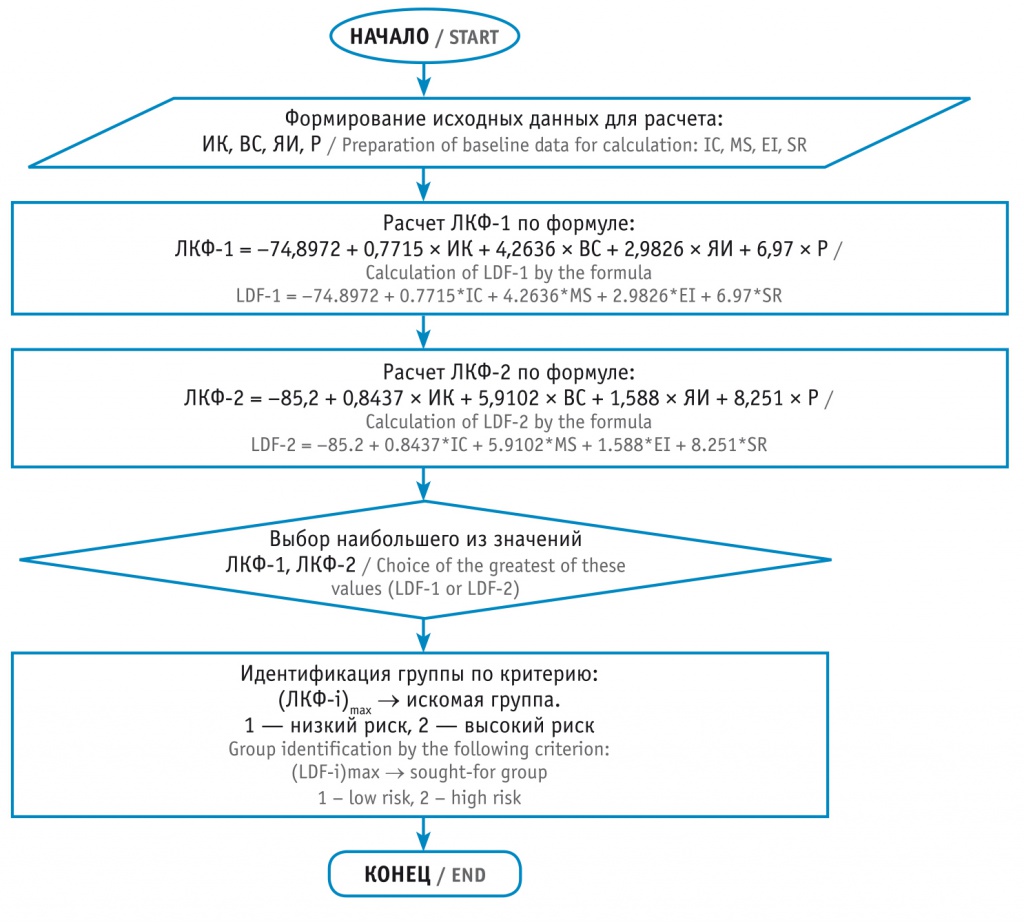

Алгоритм определения прогноза суицидального риска у обучающихся представлен на рисунке.

Рис. Алгоритм определения прогноза суицидального риска у обучающихся в военно-учебном заведении.

Примечание. ВС — эмоциональное отношение к понятию «Военная служба»; ИК — интрапсихический конфликт; ЛКФ — линейная классификационная функция; Р — рефлексия; ЯИ — эмоциональное отношение к понятию «Я-идеальное»

Применение разработанной модели прогноза суицидального риска у обучающихся позволит повысить эффективность мероприятий медико-психологического сопровождения военнослужащих, обучающихся в военно-учебном заведении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе дискриминантного моделирования разработана информативная модель прогноза суицидального риска у курсантов военно-учебного заведения.

Высокий суицидальный риск коррелирует с низким личным эмоциональным отношением к понятиям «Военная служба» и «Я-идеальное», высоким уровнем рефлексии и наличием интрапсихического конфликта. Сочетание данных психологических характеристик является фактором суицидального поведения у обучающихся в военно-учебном заведении.

Благодарности: авторы выражают благодарность профессору, доктору медицинских наук Нечипоренко Валерию Владимировичу за помощь в подготовке статьи к публикации.

Поступила: 17.02.2020

Принята к публикации: 02.04.2020