Одной из наиболее актуальных исследовательских задач в судебно-психиатрической практике является определение потенциальной общественной опасности лиц с психическими расстройствами.

Известно, что правонарушения совершают как психически здоровые граждане, так и лица с различными формами психической патологии, часть из которых во время совершения преступления в силу психического расстройства не могут в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими (ограниченно вменяемые). Как показывают результаты исследований, эти больные обладают адекватной, но недостаточной способностью к целенаправленному и осознанному совершению действий [1, 2].

В соответствии с уголовным законодательством, в отношении данной категории лиц судом может быть назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Его назначение и отмена требует от специалистов определения потенциальной общественной опасности больного по психическому состоянию.

С целью более эффективного прогноза общественно опасного поведения, повышения его объективизации и доказательности специалистами Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России (далее — ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России) разработана оригинальная методика структурированной оценки риска опасного поведения (СОРОП) [3]. Доказано, что эта методика имеет высокую надежность и эффективность у лиц с выраженными психическими расстройствами. В частности, результаты апробационных исследований продемонстрировали допустимые уровни надежности, содержательной и прогностической валидности, высокую предсказательную способность СОРОП в оценке потенциальной общественной опасности [4].

Целью настоящего исследования являлось определение возможности применения методики СОРОП для оценки риска противоправного поведения у лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемость.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено обсервационное описательное исследование на базе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России и медицинских организаций психиатрического профиля Московской области.

С использованием методики СОРОП оценена потенциальная общественная опасность 100 больных — мужчин и женщин в возрасте от 17 до 59 лет (средний возраст составлял 28,98 ± 10,80 года). Больных разделили на две группы по 50 человек. В первую (основную) группу были включены лица с нетяжелыми психическими расстройствами, уровень дисрегуляции деятельности которых в момент совершения правонарушения маркировался экспертным решением — признанием их ограниченно вменяемыми. Вторую группу (группу сравнения) составили пациенты с правопослушным поведением, получавшие консультативно-лечебную помощь у врача-психиатра.

В нозологической структуре психических заболеваний в основной группе преобладали органические психические расстройства различной этиологии (60,0%), преимущественно смешанной (34,0%), расстройства зрелой личности (32,0%) и умственная отсталость (8,0%); в группе сравнения — психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (ПАВ) (42,0%), расстройства зрелой личности (40,0%) и аффективные расстройства (18,0%).

В СОРОП используются 22 статичных и динамичных параметра (признака) для определения общественной опасности, которые распределены между тремя блоками: блоком клинических признаков, блоком признаков, связанных с историей жизни больного, и блоком признаков, характеризующих его социальную адаптацию. Параметры являются высокоинформативными и статистически значимыми. Наряду с факторами риска в методике учитываются защитные (протективные) факторы, снижающие вероятность опасного поведения. Проводящий оценку специалист должен выявить их наличие либо отсутствие у больного с заполнением протокола исследования.

Блок клинических признаков включает семь параметров, направленных на определение наличия клинических предпосылок для формирования опасного поведения, в том числе с позиций комплаентности пациента и коморбидности с болезнями зависимости. Максимальная сумма баллов по данному блоку равна 46. Блок признаков, связанных с историей жизни больного, состоит из семи параметров, таких как наличие криминального опыта, расстройств поведения в детском (подростковом) возрасте, антисоциальной структуры личности в преморбиде и пр. Формально к данному блоку отнесены также две возрастные характеристики. Максимально возможный суммарный балл равен 43. В блоке признаков, характеризующих социальную адаптацию больного, оцениваются шесть факторов, максимальный результат по данному блоку составляет 23 балла.

Признаки обладают разной прогностической способностью и заложены в систему оценки в порядке убывания информативности. Сумма прогностических коэффициентов распределяется в пороговом диапазоне от –20 до +20 баллов. При достижении порога +20 баллов специалист дает заключение о высоком риске совершения опасных действий по результатам скрининга, при достижении порога –20 баллов — о низком риске совершения опасных действий по результатам скрининга. Внутри диагностических порогов баллы распределены следующим образом: повышенному риску соответствует диапазон от +6 до +19 баллов; среднему — от –6 до +6 баллов; пониженному — от –19 до –6 баллов.

Оценку потенциальной общественной опасности при помощи методики СОРОП проводили на период совершения правонарушения (первая группа) или на период исследования (вторая группа).

Верификацию полученных результатов осуществляли в программе SPSS Statistics 19.0 (США) с использованием коэффициента альфа Кронбаха, коэффициента Спирмена — Брауна, однофакторного дисперсионного анализа ANOVA и t-критерия Стьюдента для двух независимых выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

I. Проверка надежности методики СОРОП

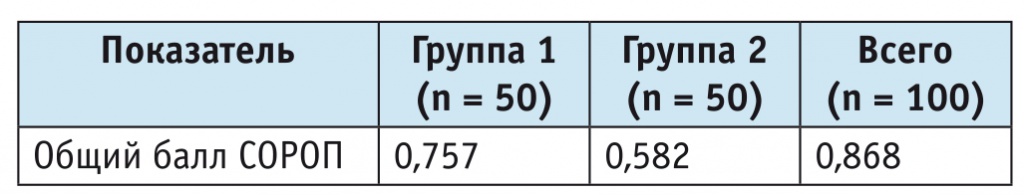

Данные по надежности — внутренней согласованности

методики, рассчитанные с помощью коэффициента альфа Кронбаха, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициент альфа Кронбаха методики СОРОП

Р < 0,001.

Дополнительно была измерена расщепленная надежность

с использованием коэффициента Спирмена — Брауна для первой и второй групп и выборки в целом, полученные значения составили r = 0,708, r = 0,573 и r = 0,865 соответственно при p < 0,001.

По результатам расчета показателей надежности-согласованности и расщепленной надежности можно говорить о хорошем уровне надежности методики СОРОП для первой группы (ограниченно вменяемые лица), а также для всей выборки обследованных. Во второй группе значения коэффициентов надежности составили менее 0,7, что отчасти могло быть обусловлено разнонаправленным содержанием пунктов методики СОРОП, в которой учитываются как клинические симптомы широкого спектра, так и данные анамнеза, сведения о социальном функционировании больных. Можно также предположить, что результаты, полученные во второй группе, связаны с особенностями ее состава: группа представлена преимущественно лицами с болезнями зависимости, и, вероятно, это определяет специфику их клинических характеристик и, как следствие, больший разброс значений по пунктам методики. В последующем, с целью дополнительной оценки показателей надежности инструмента, целесообразно проанализировать применение методики СОРОП у пациентов с нетяжелой психической патологией с правопослушным поведением, без зависимости от ПАВ.

Следует учитывать также, что по результатам ряда исследователей [5, 6] при использовании шкал, измеряющих сложные клинико-психологические конструкты, значения коэффициентов надежности, равные 0,6, являются удовлетворительными.

В целом полученные значения коэффициента альфа Кронбаха свидетельствуют о возможности применения СОРОП для определения потенциальной общественной опасности лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемость.

II. Анализ результатов оценки риска общественной опасности по методике СОРОП в сравниваемых группах

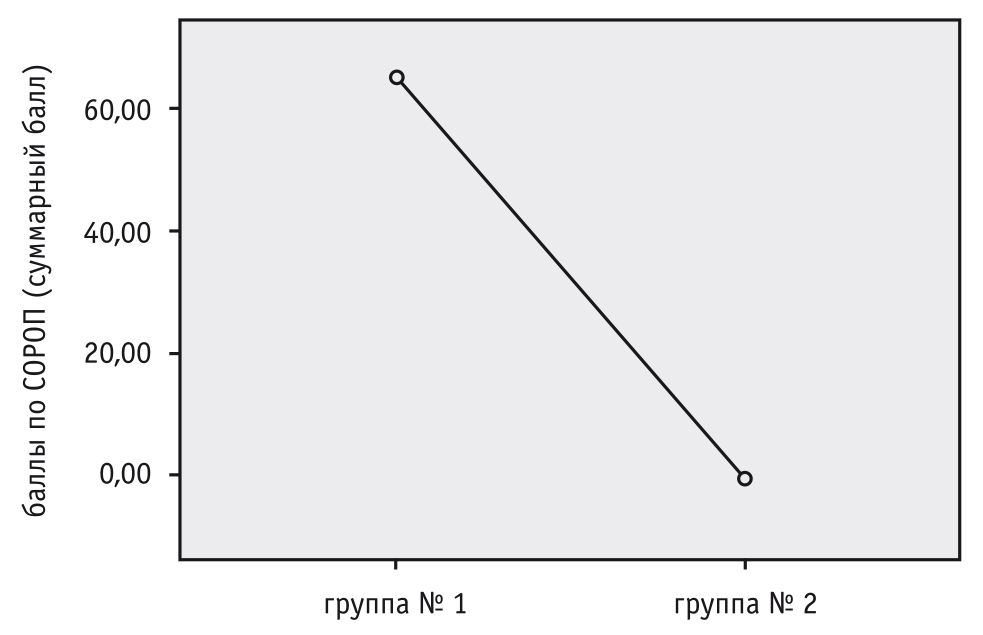

С помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) проведено сравнение групп обследованных по суммарным баллам методики СОРОП. Возможность выполнения ANOVA была подтверждена отсутствием статистически значимых различий между дисперсиями в сравниваемых выборках (Levene's Statistic = 2,164 при p = 0,145, p > 0,05). С помощью ANOVA наиболее высокий риск совершения противоправных действий выявлен у больных первой группы и значительно меньший риск по среднему значению — у лиц второй группы (рис.).

Рис. Степень риска совершения противоправных действий в группах больных, средний суммарный балл

Результаты однофакторного дисперсионного анализа подтверждают гипотезу о возможности применения методики СОРОП для определения различий по степени выраженности потенциальной общественной опасности у лиц с нетяжелой психической патологией.

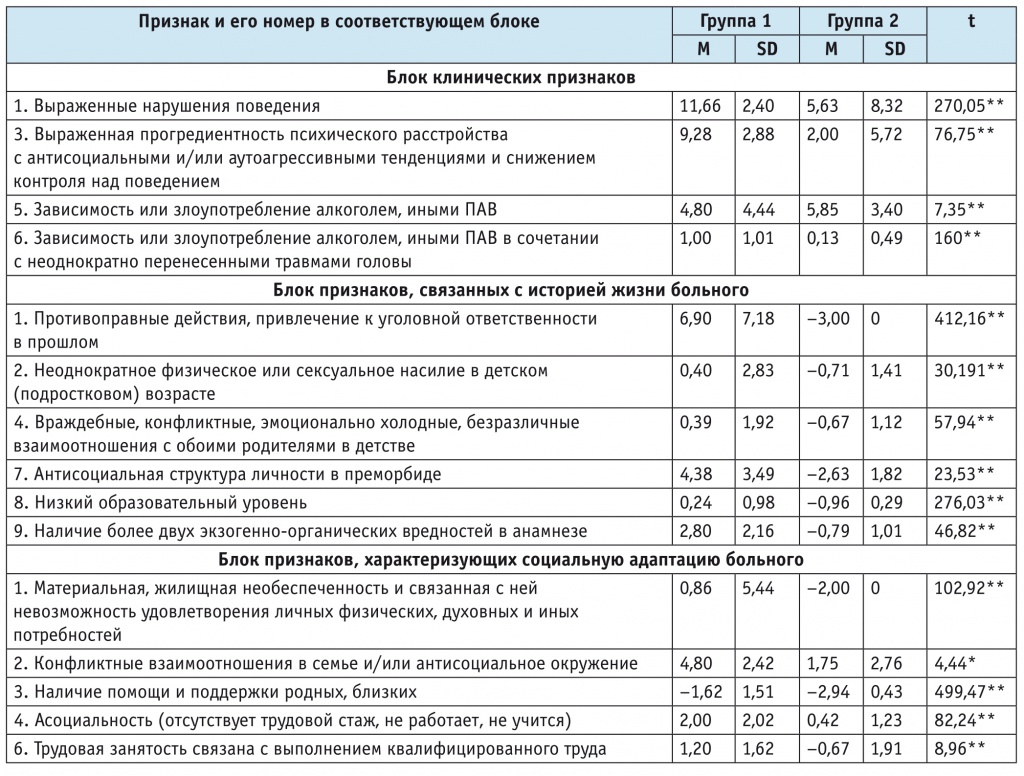

III. Оценка различий по пунктам методики СОРОП в сравниваемых группах

Помимо сравнения средних значений суммарных баллов СОРОП, проанализирован вклад каждого пункта методики в значение показателя риска противоправного поведения в группах сравнения. На данном этапе исследования применен t-критерий Стьюдента для двух независимых выборок с выделением пунктов методики, по которым имелись статистически значимые различия (табл. 2).

Таблица 2

Статистически значимые различия по пунктам методики СОРОП между группами больных

Примечания.

1. ПАВ — психоактивные вещества; М — среднее значение; SD — среднеквадратичное отклонение; t — критерий Стьюдента.

2. (*) — р < 0,05; (**) — р < 0,01.

По результатам статистической обработки данных установлены статистически значимые различия по четырем пунктам из блока клинических признаков

методики СОРОП: № 1 («выраженные нарушения поведения»), № 3 («выраженная прогредиентность психического расстройства с антисоциальными и/или аутоагрессивными тенденциями и снижением контроля над поведением»), № 5 («зависимость или злоупотребление алкоголем, иными ПАВ») и № 6 («зависимость или злоупотребление алкоголем, иными ПАВ в сочетании с неоднократно перенесенными травмами головы»).

В обеих группах бо́льшая часть обследованных (80,0% и 90,0% соответственно) злоупотребляли либо были зависимы от ПАВ. В отличие от второй группы, у больных первой группы болезни зависимости в большинстве случаев сочетались с неоднократно перенесенными травмами головы, что определило формирование церебрально-органической патологии и, как следствие, большую встречаемость таких феноменов, как эксплозивность, нарушение контроля над поведением, а также снижение способности к обучению, принятию решений и перспективному планированию.

Данные нарушения проявились в статистически значимых различиях между группами по пунктам № 1 и № 3 из блока клинических признаков (см. табл. 2). У больных первой группы чаще наблюдались выраженные нарушения поведения в виде конфликтности, импульсивности поступков, демонстративно-шантажных форм с преобладанием агрессивных реакций на конфликтную ситуацию и с совершением правонарушений на фоне эмоционального напряжения. Распространенными были неустойчивость настроения в сочетании с тенденцией действовать без учета последствий.

По пункту № 2 из блока клинических признаков («выраженные эмоциональные нарушения при недостаточности волевого контроля и аффективной переключаемости») статистически значимые различия между группами не обнаружены. Однако спектр таких нарушений был различен с более высокой распространенностью депрессивной симптоматики во второй группе.

Протективный фактор «приверженность лечению» (пункт № 7 из клинического блока) имел малую представленность у больных первой группы (10,0%): большинство ее участников считали себя психически здоровыми и отвергали необходимость наблюдения и лечения у психиатра. При этом пациенты второй группы преимущественно высказывали установку на лечение имевшегося психического расстройства. Однако с учетом высокой распространенности у них болезней зависимости существует вероятность того, что они лишь декларировали приверженность терапии под влиянием значимых близких при формальном осмыслении имевшегося заболевания. По-видимому, данный пункт методики нуждается в дополнительной верификации для установления уровня комплаентности больных.

По результатам обработки данных, связанных с историей жизни, установлены, в частности, различия по пунктам № 7 («антисоциальная структура личности в преморбиде») и № 9 («наличие более двух экзогенно-органических вредностей в анамнезе») с их большей распространенностью в первой группе.

Статистически значимых различий по пункту № 3 («расстройства поведения в детском (подростковом) возрасте») между группами не обнаружено, однако в первой группе отличительной характеристикой обследованных была делинквентность. В большинстве случаев такие больные уже на ранних этапах развития отличались повышенной возбудимостью, раздражительностью, конфликтностью, труднокоррегируемым поведением. В последующем это приводило к формированию антисоциальной структуры личности с неспособностью к эмпатии и поддержанию устойчивых отношений, безответственностью, пренебрежением социальными нормами, низкой фрустрационной толерантностью, отсутствием чувства вины, неспособностью извлекать уроки из негативного жизненного опыта, выраженной склонностью к внешнеобвиняющим реакциям.

Обнаружены также статистически значимые различия по пункту № 4 («враждебные, конфликтные, эмоционально холодные, безразличные взаимоотношения с обоими родителями в детстве»): в первой группе чаще встречались внутрисемейные конфликты, эмоциональная холодность между членами семьи и безразличное отношение родителей к детям. Дети в подобных семьях нередко становились жертвами физического и/или сексуального насилия (пункт № 2), что нашло отражение в результатах проведенного сравнительного анализа (см. табл. 2).

Больные первой группы в большинстве своем имели низкий образовательный уровень (пункт № 8), ограничивавшийся программой вспомогательной школы либо неполным средним образованием, тогда как пациенты второй группы имели неоконченное высшее либо высшее образование. Большинство больных из первой группы (66,0%) ранее уже неоднократно совершали противоправные действия (пункт № 1). Обследованные из группы сравнения, несмотря на употребление большей частью из них различных ПАВ, в течение жизни ни разу не были привлечены к уголовной ответственности.

В блоке признаков, характеризующих социальную адаптацию, между группами установлены статистически значимые различия по всем пунктам, кроме пятого («стабильная трудовая занятость на протяжении жизни»). По результатам сравнительного анализа в группе лиц с правопослушным поведением бо’льшую распространенность имело наличие поддержки родных и близких (пункт № 3), реже встречались семейные конфликты и антисоциальное окружение (пункт № 2); отличительной особенностью пациентов этой группы являлась трудовая занятость, связанная с выполнением квалифицированного труда (пункт № 6). Указанные факторы являются сдерживающими (протективными), снижают риск общественно опасного поведения.

IV. Анализ пунктов методики СОРОП у больных с различной степенью общественной опасности

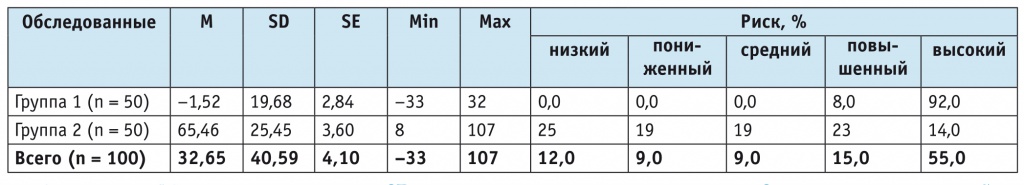

Установлено, что у обследованных первой группы определяется высокий и повышенный риск совершения противоправных действий по методике СОРОП (табл. 3).

Таблица 3

Распределение обследованных по степени риска совершения противоправных действий по методике СОРОП

Примечание. М — среднее значение; SD — среднеквадратичное отклонение; SE — стандартная ошибка.

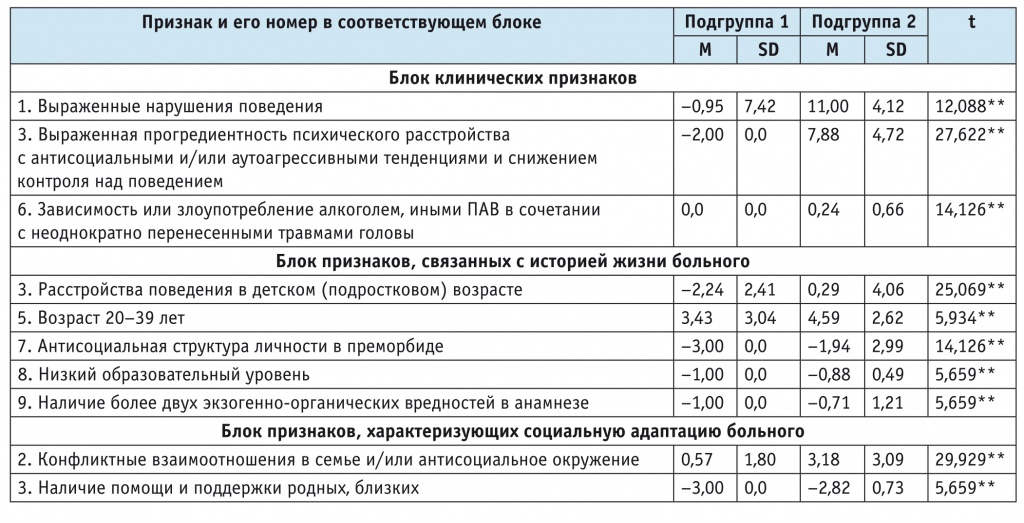

Во второй группе в 63,0% случаев он был низким, пониженным либо средним. Однако среди обследованных этой группы, ранее не совершавших противоправных действий, у 14,0% определен высокий риск опасного поведения, у 23,0% — повышенный. С целью исследования факторов, которые внесли вклад в разброс суммарных баллов, больных второй группы разделили на подгруппы лиц с низким и пониженным риском по методике СОРОП (подгруппа 1) и лиц с высоким и повышенным риском по методике СОРОП (подгруппа 2) и провели статистический анализ различий между подгруппами по каждому пункту методики СОРОП. Для данных независимых выборок был применен t-критерий Стьюдента (табл. 4).

Таблица 4

Статистически значимые различия по пунктам методики СОРОП между подгруппами второй группы больных

Примечания.

1. ПАВ — психоактивные вещества; М — среднее значение; SD — среднеквадратичное отклонение; t — критерий Стьюдента.

2. (**) — р < 0,01.

В блоке клинических признаков наиболее выраженные различия между подгруппами установлены по пунктам № 1 («выраженные нарушения поведения»), № 3 («выраженная прогредиентность психического расстройства с антисоциальными и/или аутоагрессивными тенденциями и снижением контроля над поведением») и № 6 («зависимость или злоупотребление алкоголем, иными ПАВ в сочетании с неоднократно перенесенными травмами головы»).

В блоке признаков, связанных с историей жизни, статистически значимые различия отмечались по пунктам № 3 («расстройства поведения в детском (подростковом) возрасте», № 7 («антисоциальная структура личности в преморбиде»), № 8 («низкий образовательный уровень») и № 9 («наличие более двух экзогенно-органических вредностей в анамнезе»).

В блоке признаков, характеризующих социальную адаптацию, ведущим протективным фактором, по которому установлены статистически значимые различия между подгруппами с высоким и низким риском опасного поведения, было «наличие помощи и поддержки родных, близких» (пункт № 3). В качестве фактора риска выступали «конфликтные взаимоотношения в семье и/или антисоциальное окружение» (пункт № 2).

Таким образом, полученные на данном этапе исследования сведения во многом повторяют результаты предыдущего этапа (см. подраздел III). Это может свидетельствовать о том, что оцениваемый в СОРОП биопсихосоциальный комплекс параметров является значимым в формировании общественно опасного поведения и информативным при оценке его риска у лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье проанализирована возможность применения методики СОРОП при оценке потенциальной общественной опасности лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемость. Представлены данные относительно факторов риска и протективных факторов.

Описано влияние неоднократно перенесенных экзогенно-органических вредностей с позиций увеличения риска противоправного поведения. Являясь основой для формирования органического поражения головного мозга, они способствуют развитию эмоциональной неустойчивости, эксплозивности, нарушений эмоционально-волевого контроля, появлению антисоциальных тенденций. Показано протективное значение таких параметров, как помощь и поддержка близких, отсутствие внутрисемейных конфликтов, высокий уровень образования, трудовая занятость.

Продемонстрирован допустимый уровень надежности методики СОРОП. Результаты исследования свидетельствуют о том, что СОРОП может использоваться для оценки риска, дополняя клинический анализ. Применение формализованного инструмента с информативными статистически значимыми параметрами оценки позволит повысить объективность и доказательность решений, принимаемых медицинскими специалистами и судами.

Наиболее подробно с методикой СОРОП можно ознакомиться при прохождении образовательных циклов повышения квалификации «Профилактика опасных действий психически больных в психиатрической службе и исполнение принудительных мер медицинского характера», «Оценка риска общественно опасного поведения у лиц с психическими расстройствами» в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России.