Не секрет, что проблема парциальных расстройств сознания (ПРС) — одна из наиболее запутанных в психиатрии. Еще в 1934 г. М. А. Джагаров и М. И. Коршунова[1] высказывали мысль о том, что нет душевного заболевания без измененного сознания, а также говорили о качественном нарушении сознания при психозах и количественном при неврозах. Прошли десятилетия, а эта мысль, имеющая как сторонников, так и противников, осталась не подтвержденной и не опровергнутой.

Клинические наблюдения и накопление фактов не только не внесли ясность в решение поставленных вопросов, но лишь усугубили эмпирический хаос, более явственно обозначив методологическую неполноценность укоренившегося в психиатрии утилитарного подхода к сознанию: «если в области исследования расстройств восприятия, эмоций, мышления в психиатрической литературе сложились традиционные подходы к вопросам их систематики и клиники, то в области исследования расстройств сознания… до настоящего времени имеются существенные противоречия… Даже такие общие аспекты, как определение и границы понятия, до сих пор не являются общепризнанными»[2]. Вероятно, поэтому С. В. Дрёмов и И. Р. Семин[3] с грустью констатируют, что «проблема сознания долгое время была маргинальной в психиатрии, и все ценное, что можно было получить психиатрами при изучении состояний сознания, оставалось либо в рамках психологии, либо вообще за пределами науки». Отдельные аспекты проблемы ПРС мозаично пересекаются в рамках концепций деперсонализации[4], диссоциации[5], измененных состояний сознания[3] и их англоязычных эквивалентов (altered states of mind)[6, 7], а также ряда других понятий, например искажения сознания[8], минимальных расстройств самосознания (minimal self disorders)[9], что свидетельствует об отсутствии устоявшихся методологических и классификационных подходов к ее рассмотрению.

Большинство работ по этой проблеме ориентированы на изучение феноменологии данных нарушений и базируются на субъективном опыте больных, трудности квалификации которого в значительной степени обусловлены явным несовершенством психиатрического лексикона в указанной области[10]. Поэтому предлагается выделять такие конструкты, как погруженность (absorption), рассеянность (distraction) и деперсонализация[12], отчуждение, нарушение идентичности, эмоциональное оцепенение[12] и т. п., удобные для субъективного описания наблюдаемых явлений, но малопригодные как для понимания их места в структуре психических нарушений с функциональных позиций, так и для разработки диагностических критериев. При этом подчеркивается, что их общность в рамках единого конструкта носит скорее теоретический характер, не подтверждается практически, что требует качественно иной понятийной трактовки и систематизации данных феноменов[12].

Ю. И. Полищук[13] к числу критериев ПРС предлагал относить недостаточно адекватное и одностороннее отражение окружающей действительности с искажением объективных смыслов и значений; нарушение целостности мировосприятия и мировоззрения, их фрагментарность; неупорядоченность потока сознания, затрудняющую осмысление, оценку и приспособление к окружающей среде; снижение уровня критичности и самокритичности вплоть до их утраты; сужение поля сознания и инертность его содержания.

Вместе с тем, исходя из предпосылок о диалогической структурированности сознания, была показана возможность его оценки с помощью опросников, контент-анализа и даже формально шкалируемыми методами. Однако уже разработанные методики предназначены преимущественно для психологических исследований, например в области изучения изменения сознания при трансовых состояниях[14, 15], либо ограничены упоминавшимися феноменологическими конструктами диссоциации[16] и деперсонализации[17], что затрудняет функциональную оценку данных феноменов с патогенетических позиций.

Целью нашего исследования стала разработка формализованной шкалы для количественной оценки ПРС у больных с патологией невротического спектра с позиций наименее противоречивого аспекта, относящегося к области сознания, — особенностей ориентировки, а также определение связи этих нарушений с клиническими и функциональными характеристиками состояния пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в два этапа: на первом этапе осуществлялась разработка шкалы для оценки выраженности ПРС, а на втором — изучение связи последних с клиническими и психометрическими показателями.

Материалом работы послужили данные обследования 113 больных с расстройствами невротического спектра. Их возраст варьировал от 22 до 53 лет (в среднем — 35,3 ± 7,2 года), средняя длительность заболевания — 31,7 ± 39,8 месяца. Распределение пациентов по диагностическим рубрикам осуществлялось на основании окончательного диагноза при первой госпитализации и было следующим: тревожно-фобические расстройства — 19 (16,8%), расстройства адаптации — 27 (23,9%), посттравматическое стрессовое расстройство — 6 (5,3%), конверсионные и соматоформные расстройства — 14 (12,4%), неврастения — 19 (16,8%), неуточненные невротические расстройства — 28 (24,8%).

При создании методики для оценки ПРС из перечня, содержащего 172 пункта, экспертами (в качестве последних выступали 6 квалифицированных врачей-психиатров) были отобраны 54 утверждения, отвечающие, по их мнению, семантическому полю понятия «нарушение сознания». Для оценки частоты и длительности признаков использовалась пятиуровневая шкала Ликерта. Общая оценка по пунктам рассчитывалась на основании умножения частоты симптома на его длительность. Валидизация шкалы проводилась с помощью модуля «Анализ надежности» статистического пакета SPSS 16.0. Из методики исключались пункты, удаление которых повышало коэффициент α Кронбаха.

Обследование включало, наряду с клинико-психопатологическим, в рамках которого отдельно учитывались длительность и количество перенесенных стрессовых ситуаций, использование стандартизированных методик — шкалы тревоги и депрессии Гамильтона (Hamilton Rating Scale for Depression, HAMD): применяли 17-пунктную версию, при этом дополнительно рассчитывали ряд клиниметрических индексов: фактор тревоги (пункты 10–13, 15 и 17), ядерный фактор депрессии (пункты 1, 2, 3, 7 и 8), фактор Майера (подшкала ключевых симптомов депрессии — пункты 1, 2, 7–9 и 10), а также подшкалы заторможенности (пункты 1, 7, 8 и 14), нарушений сна (пункты 4, 5 и 6) и фактор меланхолии Бека (пункты 1, 2, 7, 8, 10, 13)[18].

Результаты экспертной квалификации состояния дополнялись данными субъективной его оценки по опроснику выраженности психопатологической симптоматики — Symptom Check List-90-Revised (SCL-90-R)[16], а также результатами исследования механизмов адаптивного (тест «Индекс жизненного стиля»[19]) и когнитивного функционирования (компьютерная психодиагностическая методика CNS Vital Signs[20]). При этом все дополнительные методы использовались для разведочного корреляционного анализа с целью определения места ПРС в структуре психических нарушений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

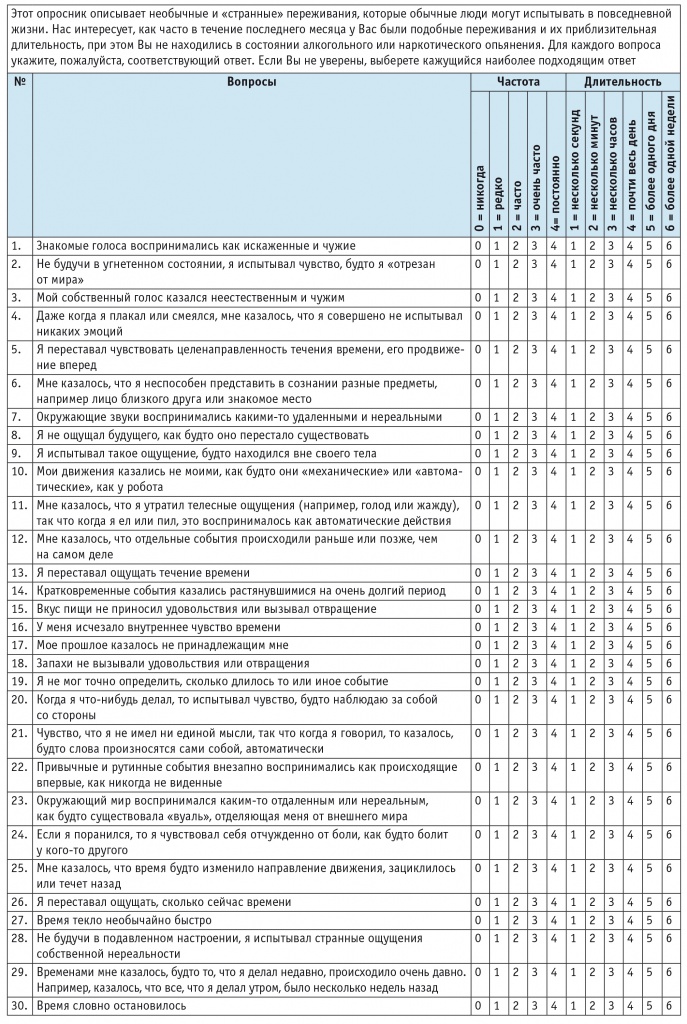

Оценка внутренней согласованности шкалы на основании расчета показателя α Кронбаха показала, что методика характеризуется высокой надежностью: средняя корреляция между пунктами составила 0,25, коэффициент α — 0,95. На основании анализа отдельных пунктов из шкалы были удалены 24 утверждения, после чего показатель α составил 0,96, а коэффициент корреляции между пунктами увеличился до 0,42. Таким образом, в итоговый вариант шкалы ПРС вошли 30 пунктов (табл. 1).

Таблица 1

Шкала парциальных расстройств сознания

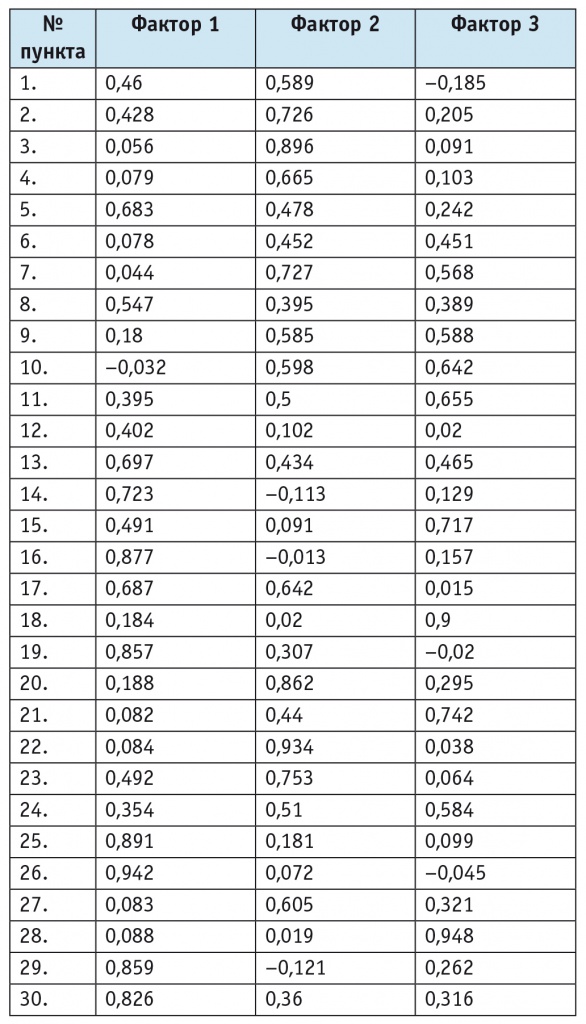

Последующий факторный анализ позволил выделить три главных компонента (табл. 2), суммарно объясняющих 74,3% дисперсии признаков. На основании контент-анализа вошедших признаков выделенные компоненты были обозначены: нарушения временно’й ориентировки (фактор 1, включивший пункты 5, 8, 12–14, 16, 17, 19, 25–27, 29, 30), нарушения пространственной ориентировки (фактор 2, пункты 1–4, 6, 7, 20, 22, 23) и нарушение телесной ориентировки (фактор 3, пункты 9–11, 15, 18, 21, 24, 28).

Таблица 2 Факторная структура шкалы парциальных расстройств сознания

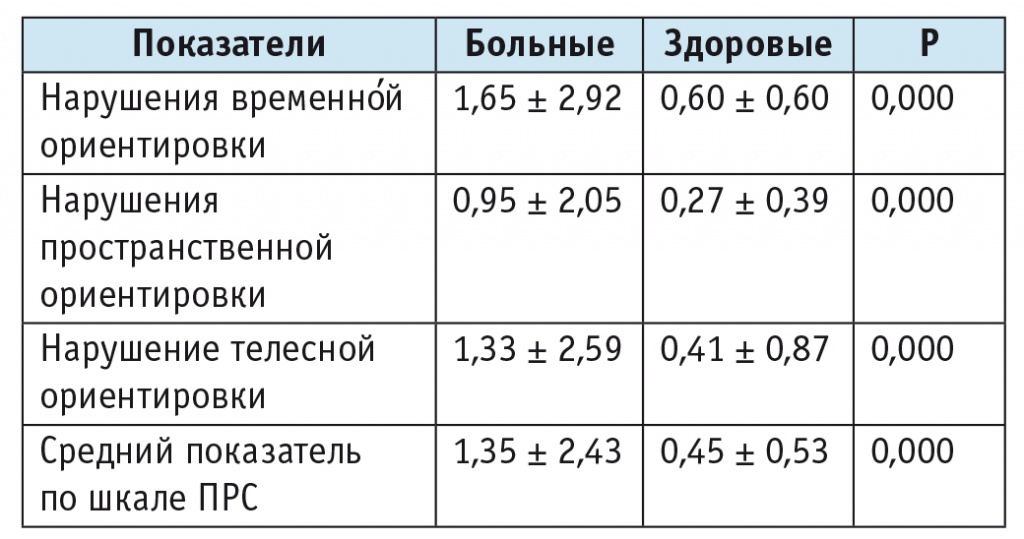

При сравнении выраженности нарушений по шкале ПРС у здоровых испытуемых (n = 49) с аналогичными у больных с невротическими расстройствами (при расчетах средних величин сумма произведений частоты и длительности признаков делилась на количество пунктов в шкале или соответствующих подшкалах) были выявлены статистически значимые различия как по отдельным субшкалам, так и по общему показателю (табл. 3). При этом наибольший уровень нарушений был характерен для временно́й ориентировки, тогда как пространственная была представлена в наименьшей степени.

Таблица 3

Показатели по шкале парциальных расстройств сознания (ПРС) у здоровых испытуемых и больных с невротическими расстройствами

В ходе разведочного корреляционного анализа была установлена высокая взаимозависимость ПРС и отдельных симптоматических групп. Так, фобическая, тревожная и депрессивная симптоматика по шкале SCL-90-R обнаруживала отчетливую прямую корреляционную связь с парциальными нарушениями временно’й ориентировки (коэффициент корреляции (КК) был равен 0,6, 0,7 и 0,7 соответственно). Психотизм имел аналогичной силы взаимосвязь с пространственной ориентировкой (КК = 0,7), в то время как обсессивно-компульсивные, паранойяльные и ипохондрически-соматизационные симптомы были связаны с нарушениями в сфере телесной ориентировки (КК составил 0,7, 0,5 и 0,5 соответственно).

Показатели ПРС по отдельным шкалам и по сумме оценок тоже были значимо связаны с такими клиниметрическими индексами, как фактор тревоги HAMD (КК для субшкалы нарушений временно́й ориентировки равен 0,35, пространственной — 0,33, телесной — 0,36, для суммарного показателя ПРС — 0,37), фактор Майера (соответствующие КК — 0,40, 0,48, 0,43 и 0,45), а также с показателем психической тревоги по HAMA (КК для субшкалы нарушений временно́й ориентировки составил 0,25, пространственной — 0,34, телесной — 0,33, для суммарного показателя ПРС — 0,31).

С другой стороны, уровни ПРС были связаны и с рядом характеристик когнитивного функционирования. Так, показатели вербальной памяти и устойчивости внимания обратно коррелировали с нарушением временно́й ориентировки (КК = –0,34 и –0,32), а показатели социальной компетентности — пространственной (КК = –0,39). Наряду с этим представляют интерес и результаты корреляционного анализа показателей ПРС и характеристик негативных психогенных воздействий. Так, длительность последних была прямо связана с выраженностью нарушений временно́й (КК = 0,36) и проприоцептивной (КК = 0,38) ориентировок, а их количество — только с временно’й (КК = 0,31).

Кроме того, были выявлены корреляционные связи между напряженностью защитного функционирования и нарушениями временно́й (КК = 0,35) и проприоцептивной (КК = 0,35) ориентировок по шкале ПРС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный подход в значительной степени согласуется с данными последних исследований, например P. Frewen и соавт.[7], в котором также предлагается для оценки непсихотических нарушений сознания выделение как минимум пространственного и временно’го измерений. Выявленные нами корреляционные связи парциальных расстройств сознания с познавательными функциями согласуются со сведениями о сходных взаимоотношениях минимальных нарушений сознания с такими когнитивными нарушениями, как трудности в организации зрительной информации в пространстве вследствие ограничения скорости обработки пространственной частоты (spatial frequency), а также событийно-временной кодировке[21].

При рассмотрении этих данных в свете концепции объемлющего строя Дж. Гибсона (утверждавшего принципиальное единство процессов восприятия и проприоцепции при пространственном позиционировании, то есть невозможность отделить субъект от объекта[22]) и теории межмодальной трансляции (констатирующей, что основной функцией сознания является перевод, или трансляция, афферентации разных модальностей — зрения, слуха и проприоцепции — на «язык» других модальностей, что проявляется в явлениях синестезии, а также их приведение к единому «обезмодаленному» языку, лежащему в основе символизма и понятийного мышления[23]) представляется, что нарушение адекватной ориентировки и обусловленное им искажение прогностических функций сознания может играть роль первичных или основных [24] симптомов в структуре психопатологических синдромов.

Так, зрение, отвечающее преимущественно за пространственную ориентировку, слух и вокализация, лежащие в основе восприятия времени, осязание и движение, дающие возможность соотносительной локализации частей тела и окружающих предметов, представляют собой разнородно структурированные источники информации, каждый из которых характеризуется собственной скоростью процессов и соотношением одновременности и последовательности[23]. При этом нарушения в рамках одной модальности в силу механизмов межмодальной трансляции[25] с неизбежностью влекут за собой расстройства и в остальных сферах, чем, вероятно, можно объяснить такие феномены, как антиципационная несостоятельность[26], моторная неловкость и т. п. С этих позиций уместным воспринимается и то соображение, что невозможность адекватной ориентации в экологическом строе и обусловленное им нарушение прогностических функций могут лежать в основе возникновения протопатической тревоги, хотя причинно-следственные связи в подобном случае требуют дальнейшего исследования.

В практическом аспекте представляется уместным учитывать роль данных нарушений в качестве предикторов неблагоприятных исходов лечения[27], что является дополнительным основанием для продолжения исследований в этой области.