ВВЕДЕНИЕ

Широкая распространенность нетуберкулезных микобактерий (НТМ) в окружающей среде (вода, почва) и тяжесть заболеваний, которые они вызывают у человека, указывают на большую значимость НТМ как инфекционного агента[1, 2]. Возросла распространенность инфекции, усовершенствованы диагностические возможности, меняются окружающий мир, микобактерии, макроорганизм. Пульмонологи, фтизиатры, врачи общей практики все чаще предполагают диагноз нетуберкулезного микобактериоза легких (НТМЛ) у пациентов с факторами риска его развития, микробиологи искусно идентифицируют вид возбудителя НТМ и его чувствительность к антибактериальным препаратам. Однако недостаточно обнаружить НТМ и установить диагноз НТМЛ, нужно глобально решить вопрос о необходимости лечения, подобрать адекватную терапию, суметь убедить пациента выдержать полный курс антибиотикотерапии после эрадикации возбудителя в соответствии с международными рекомендациями Американского торакального общества/Американского общества инфекционных болезней (ATS/IDSA) и не навредить больному[3]. Необходимо учитывать, что этиотропная химиотерапия микобактериальной инфекции должна быть комбинированной, длительной, персонифицированной с учетом лекарственной чувствительности выделенных НТМ[1, 2, 4]. НТМ бывают быстро и медленно растущими, но самое важное — они обладают высокой природной устойчивостью, что затрудняет подбор лечения.

Открытие антибактериальных препаратов — это прорыв в медицинской науке. Благодаря антибиотикам мы стали побеждать инфекционные заболевания. Однако назначение даже одного антибактериального препарата может вызвать развитие нежелательных побочных реакций (НПР), таких как лейкемоидная реакция, токсические гепатиты, геморрагические васкулиты, лекарственная лихорадка. Лечение HTMЛ сопряжено с длительным приемом (от 6 мес до 2 лет) как минимум 3 антибактериальных препаратов[1, 2, 4, 5]. Кроме того, пациенты, страдающие НТМЛ, — это, как правило, люди старше 50 лет, имеющие богатый коморбидный фон и получающие препараты для контроля сопутствующих хронических заболеваний. При таких условиях вероятность нежелательных побочных эффектов суммируется и, следовательно, рамки выбора комбинаций антибактериальных препаратов существенно сужаются.

НПР, связанные с приемом антибактериальных препаратов, хорошо известны врачам во всем мире. В Центре легочных заболеваний Национальной больницы г. Токио у пациентов, получавших лечение по поводу комплексного заболевания легких, вызванного Mycobacterium avium, гепатотоксические реакции отмечались в 19,5% случаев, лейкопения — в 20%, тромбоцитопения — в 28,6%, кожные высыпания — в 9,3%, неврит зрительного нерва — в 7,7%, повышение сывороточного креатинина — в 12,4%[6]. В Пульмонологическом госпитале Шанхая НПР при лечении НТМЛ возникли у 192 пациентов из 244, в 48% случаев отмечалось расстройство желудочно-кишечного тракта, в 23% — ототоксические реакции, в 10% — миелосупрессия[7]. В Университетском госпитальном центре Тура (Франция) НПР при проведении антимикробной терапии по поводу НТМЛ определялись у 51 (72%) из 71 пациентов. Наиболее часто развивались нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (65%) и зрительный неврит (21%), что потребовало коррекции лечения у 22 (43%) пациентов и его отмены — у 14 (27,5%)[8]. В США смертность от нежелательных лекарственных реакций занимает 5-е место[9].

Ориентируясь на данные мировой литературы в области лечения НТМЛ, понимая, что лечение не должно отрицательно влиять на качество жизни пациента, вызывать патологические состояния, более выраженные, чем само заболевание, в связи с которым назначено лечение, мы провели собственное исследование.

Цель работы — определить частоту развития, характер НПР, нивелировать их и провести необходимую коррекцию при проведении комбинированной антибактериальной терапии пациентам с установленным НТМЛ.

Дизайн. Проводилось обсервационное ретроспективное продолжительное исследование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

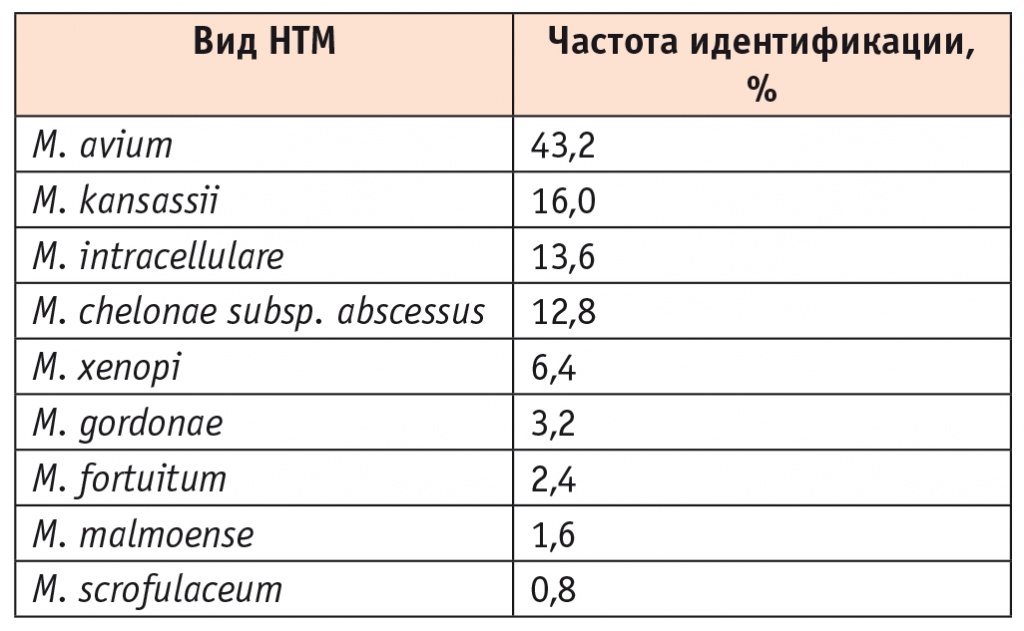

В ФГБНУ «ЦНИИТ» с 2017 по 2021 г. мы обследовали 125 пациентов, большинство (68%) составляли женщины. Средний возраст пациентов — 51,7 (35, 65) года. Всем пациентам диагноз НТМЛ был установлен в соответствии с рекомендациями ATS/IDSA. В диагностическом материале в большинстве случаев выявлены M. avium, М. kansassii, M. chelonae и M. xenopi (табл. 1).

Таблица 1

Частота определения различных видов нетуберкулезных микобактерий (n = 125)

По данным компьютерной томографии органов грудной клетки высокого разрешения наиболее часто определялся бронхоэктатический вариант НТМЛ — 86 (70%) случаев, у 34 (27,2%) пациентов выявлены бронхоэктатические полости, у 6 (4,8%) — инфильтративные изменения.

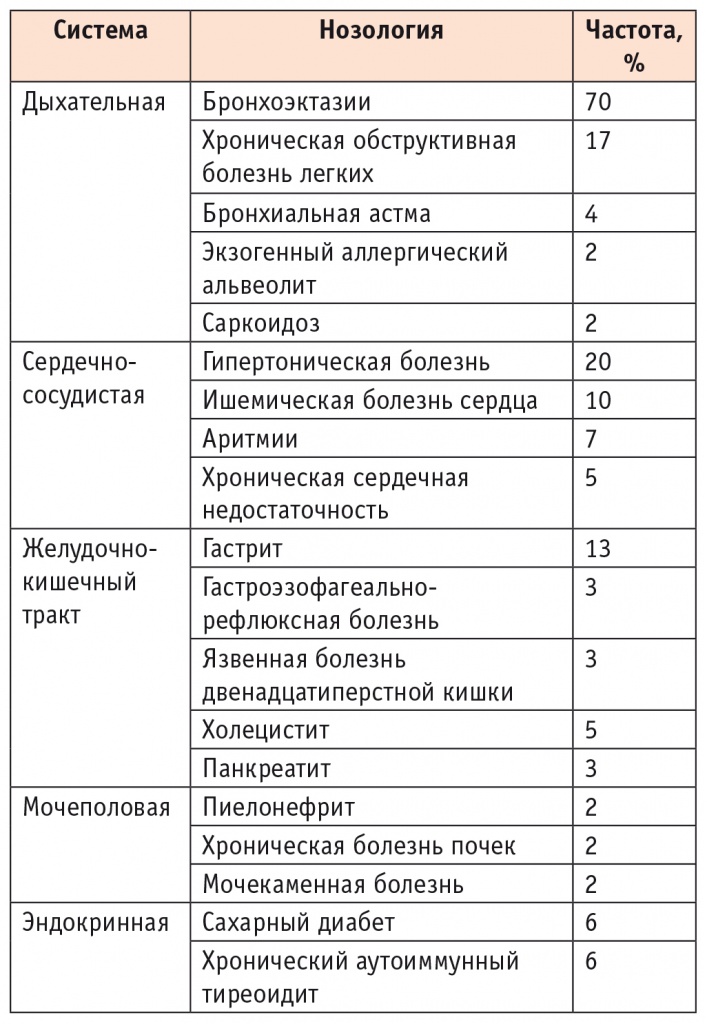

У 92 (73,6%) пациентов имелись сопутствующие заболевания со стороны респираторной системы и других органов и систем. Основные из них представлены в табл. 2. Наибольшая доля сопутствующих заболеваний приходится на респираторную патологию, что может говорить о развитии микобактериоза как вторичной инфекции при хронических заболеваниях легких. Спектр остальных сопутствующих заболеваний мало отличается от такового в популяции.

Таблица 2

Сопутствующие заболевания у пациентов с нетуберкулезным микобактериозом легких (n = 125)

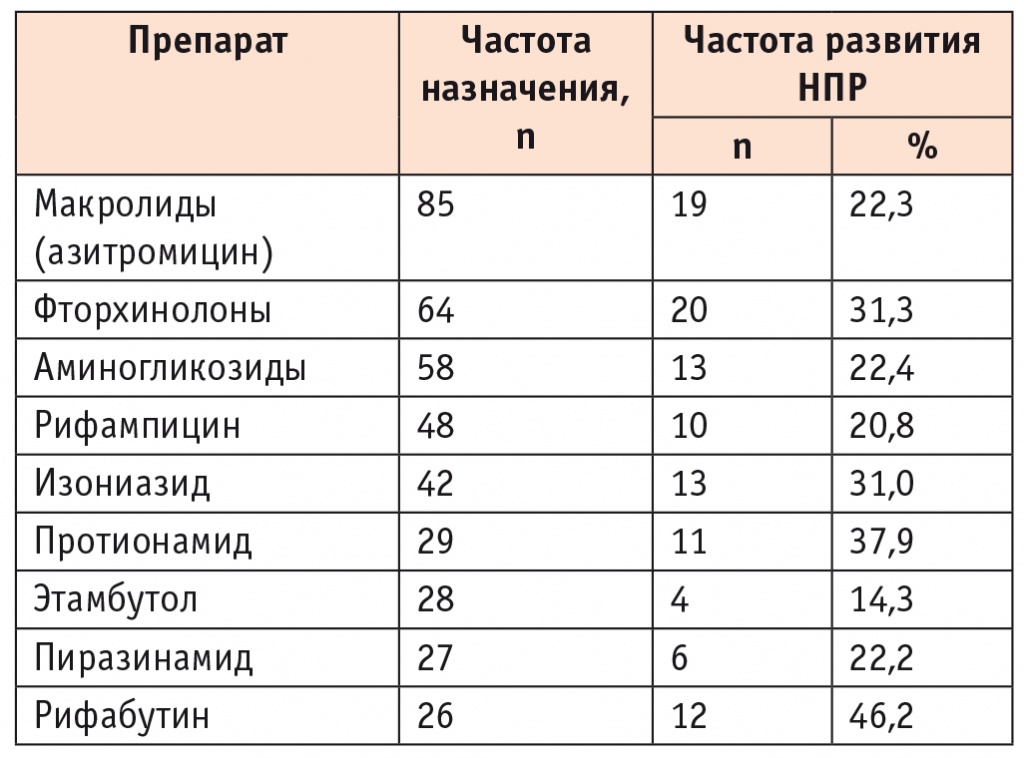

Лечение пациентов с НТМЛ назначалось в соответствии с лекарственной чувствительностью вида НТМ и включало минимум 3 препарата. Немаловажно при выборе антимикробного препарата учитывать наличие и степень выраженности сопутствующих хронических заболеваний, а также совместимость лекарственных препаратов. Частота назначения антибактериальных препаратов представлена в табл. 3.

Таблица 3

Частота использования различных антибактериальных препаратов при лечении пациентов c нетуберкулезным микобактериозом легких (n = 115)

Антибактериальная терапия не проводилась 10 (8%) пациентам, т.к. наличие НТМ в мокроте при отсутствии клинических симптомов и выраженных изменений в легких на компьютерной томографии органов грудной клетки было расценено как колонизация микроорганизма, не требующая длительного лечения, а также, в ряде случаев, из-за наличия тяжелой сопутствующей патологии, при которой назначение комбинации антибактериальных препаратов могло привести к развитию тяжелых, жизнеугрожающих побочных эффектов. Таким пациентам были рекомендованы альтернативные методы лечения: дыхательная гимнастика, дренажные положения, мукоактивные препараты.

РЕЗУЛЬТАТЫ

С учетом лекарственной чувствительности НТМ 115 пациентам с диагнозом НТМЛ проводился курс антимикробной терапии. У 36 (31%) пациентов развивались НПР, и треть из них составляли аллергические реакции в виде уртикарной сыпи, аллергического ринита или конъюнктивита. Наиболее часто НПР возникали при назначении рифабутина (46,2%), протионамида (37,9%), изониазида (31%) и фторхинолонов (31,3%). Макролиды, аминогликозиды, рифампицин и пиразинамид вызвали побочные реакции в 20–22% случаев, этамбутол — в 14,3% (табл. 4).

Таблица 4

Частота развития НПР при применении антимикробных препаратов у пациентов с нетуберкулезным микобактериозом легких (n = 115)

При развитии у пациентов аллергических реакций, проявлявшихся различного вида высыпаниями на коже и сопровождавшихся непродолжительным гриппоподобным синдромом и лейкемоидной реакцией, препарат отменяли и подбирали альтернативный с учетом чувствительности НТМ. У 32 (28%) пациентов, в основном при применении протионамида, рифабутина, кларитромицина, отмечались расстройства желудочно-кишечного тракта: абдоминальные боли, изжога, отрыжка, тошнота, рвота, диарея или запор. Гепатотоксические реакции развивались у 19 (16,5%) пациентов, наиболее часто при приеме рифабутина, рифампицина и моксифлоксацина. У 5 (4,3%) пациентов по данным биохимического анализа крови отмечалось повышение трансаминаз более чем в 5 раз, что потребовало отмены препарата. В остальных случаях к лечению были добавлены гепатопротекторы и препараты урсодезоксихолиевой кислоты.

Кардиотоксический эффект в нашем исследовании определен у 14 (12,2%) пациентов, чаще при применении макролидов и фторхинолонов, особенно при их сочетании с протионамидом. Пациенты отмечали дискомфорт, иногда боль за грудиной, учащенное сердцебиение, «перебои» в работе сердца. При применении комбинации макролидов и фторхинолонов отмечалось удлинение интервала QT у 6 (5,2%) пациентов. Известно, что это способно стать причиной так называемых ранних последеполяризаций, могут развиться полиморфная желудочковая тахикардия и, как следствие, фибрилляция желудочков, остановка сердца и внезапная смерть. Поэтому всем пациентам перед назначением терапии проводили ЭКГ и Эхо-КГ, особое внимание уделяя пациентам с уже имеющейся сопутствующей кардиальной патологией. При возникновении НПР выполняли динамическое наблюдение ЭКГ, ее длинную запись либо холтеровское мониторирование для решения вопроса о дальнейшем применении выбранных антимикробных препаратов. В 10,4% случаев определялись ототоксические реакции на инъекции амикацина, в 5% случаев зафиксирован неврит зрительного нерва при приеме этамбутола. У 1 пациентки нейротоксическая реакция с поражением зрительного нерва развилась на комбинацию препаратов. У 36 (31,3%) пациентов потребовалась коррекция терапии, у 16 (13,9%) лечение было отменено в связи с развитием серьезных НПР. Этим пациентам проводились альтернативные методы лечения, такие как дыхательная гимнастика, мукоактивная терапия и др.

Полный курс противомикробной терапии проведен 79 (63,2%) пациентам. При контрольном исследовании через полгода после окончания лечения прекращение выделения НТМБ достигнуто у 33 (41,7%) пациентов, получавших противомикробную терапию, и у 14 (38,9%) пациентов, терапия которым была прекращена в связи с плохой переносимостью.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное нами исследование демонстрирует трудности лечения пациентов с НТМЛ, вызванных возбудителями, обладающими высокой природной устойчивостью и требующими поликомпонентной антимикробной терапии. Сложной это проблема является и потому, что пациенты, страдающие НТМЛ, имеют отягощенный коморбидный фон.

Нами проведена оценка частоты развития НПР у пациентов, получающих лечение по поводу НТМЛ. В отличие от наших коллег из Токио, Шанхая и Тура, только у трети пациентов нами определены НПР, что связано со взвешенной оценкой риска их развития до начала терапии. Довольно часто встречающиеся аллергические реакции обусловлены их непредсказуемостью. Нами также установлена частота развития НПР на конкретные лекарственные средства.

Коррекция лечения потребовалась в 31,3% случаев, в отличие от данных французских исследователей (43%)[8], лечение отменено у 13,9% пациентов (в клинике Тура — у 27,5%). Полученные нами данные по эффективности лечения НТМЛ необходимо расценивать с учетом критериев инициации медикаментозной терапии НТМЛ, длительности и методов коррекции ее НПР, возможности альтернативного лечения НТМЛ, что требует дальнейших исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациенты с НТМЛ составляют одну из самых сложных групп больных пульмонологического профиля. Клиницист сталкивается сразу с несколькими проблемами: возрастной пациент, имеющий коморбидность; неспецифичность клинической картины и затяжное течение заболевания; отсутствие адекватной микробиологической диагностики; и наконец, трудности подбора медикаментозного лечения. После постановки НТМЛ, перед назначением комбинированной антибактериальной терапии, необходимо соизмерить ее потенциальные преимущества с возможными неблагоприятными последствиями. Предвидеть побочные эффекты на 100% практически невозможно, переносимость лечения определяется опытным путем. Врач, подбирающий лечение пациенту с НТМЛ, — это «сапер, идущий по минному полю», который не знает где, когда и какая НПР возникнет. Процесс занимает от нескольких дней до нескольких недель и может оказаться безуспешным.

Подбор терапии НТМЛ предпочтительно проводить в стационаре, под контролем опытного врача с использованием регулярного лабораторного и функционального мониторинга. Перед назначением антибактериального препарата следует учитывать вероятность его непереносимости, принимая во внимание коморбидный фон, возраст и психологический портрет пациента, а также способность и приверженность последнего к длительному медикаментозному лечению. У пациентов, получающих терапию по поводу сопутствующих хронических заболеваний, при назначении комбинации антимикробной терапии могут утяжеляться уже имеющиеся и появляться новые патологические состояния.

При развитии НПР необходимо оценить степень их выраженности и вероятность обратимости, а затем решать вопрос о коррекции лечения либо его отмене. Под коррекцией лечения подразумевается снижение дозы лекарственного препарата, замена его внутри фармакологической группы или замена группы фармпрепарата с учетом чувствительности НТМ, а также назначение «терапии сопровождения» (гепатопротекторы, витамины группы В, ферменты, ингибиторы протоновой помпы, симбиотики и т.д.). Принимая решение о назначении лечения пациенту с НТМЛ, нужно помнить о главном принципе медицины — «не навреди». Успех терапии зависит от знаний врача, его опыта и виртуозности обращения с лекарственными средствами, а также комплаенса с пациентом.

Поступила: 05.12.2022

Принята к публикации: 06.02.2023