Системная красная волчанка (СКВ) — полиорганное системное заболевание соединительной ткани аутоиммунной природы, характеризующееся разнообразными клиническими проявлениями, длительным течением и зачастую непредсказуемым исходом. Благодаря успехам современной ревматологии продолжительность жизни больных СКВ существенно увеличилась, при этом уровень 5летней выживаемости достиг 90% и выше[1–3]. Однако подавление активности самого заболевания не может решить все задачи, стоящие перед врачомревматологом. Непосредственно на прогноз влияют развивающиеся повреждения внутренних органов, которые носят необратимый характер, формируясь во всех системах органов с разной частотой[4–7]. Так, уже к пятому году заболевания на одно из первых мест выходит поражение костномышечной системы[8].

Одними из наиболее частых проявлений повреждения костномышечной системы при СКВ являются остеопороз (ОП) и обусловленные им низкоэнергетические переломы, в том числе компрессионные переломы тел позвонков[9]. Однако на сегодняшний день остаются нерешенными проблемы диагностики как самого ОП, так и остеопоротических переломов позвонков, протекающих субклинически или бессимптомно[10, 11]. В то же время выявление остеопоротических переломов при СКВ — крайне важная задача, поскольку их наличие учитывается при расчете ИП, а следовательно, отражает прогноз[12].

Вопрос о частоте компрессионных переломов позвонков при СКВ в настоящее время остается не до конца изученным и широко обсуждается в литературе[10, 12–14]. Следует ожидать, что у женщин именно в пери и постменопаузе число компрессионных переломов позвонков при СКВ будет увеличиваться, поскольку постменопауза остается ведущим фактором риска ОП.

Цель нашего исследования состояла в оценке распространенности компрессионных переломов тел позвонков, в том числе бессимптомных, у пациенток с СКВ в пери и постменопаузе и изучении их вклада в необратимые повреждения органов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено в 2014–2015 гг. на базе ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25» (СанктПетербург). Обследованы 197 женщин с диагнозом СКВ, подписавших добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Проведение исследования одобрено комитетом по этике.

Критерии включения:

- диагноз СКВ в соответствии с критериями Systemic Lupus International Collaborating Clinics (2012);

- женский пол;

- возраст 40 лет и старше;

- состояние пери или постменопаузы.

В исследование не включались пациентки с тяжелым поражением почек (скорость клубочковой фильтрафции менее 60 мл/мин), влияющим на фосфорнокальциевый обмен.

Всем участницам было проведено клиникоинструментальное обследование. Степень повреждения органов при СКВ определялась при помощи индекса повреждения (ИП) (ACR Damage Index)[15]. Для расчета ИП оценивают состояние 12 систем и органов, максимальный счет по отдельным системам составляет от 1 до 7 баллов в зависимости от количества включенных параметров. Поражение костномышечной системы при оценке органных повреждений определяется наличием или отсутствием следующих состояний: мышечной атрофии или слабости, деформирующего или эрозивного артрита, ОП с переломами или коллапсом позвонков, аваскулярного некроза, остеомиелита, разрыва сухожилия. Общий максимально возможный счет по всем системам органов может достигать 47 баллов.

В зависимости от степени накопленного ущерба выделялись 4 уровня повреждения: отсутствие повреждений — 0 баллов, низкий ИП — 1 балл, средний ИП — 2–4 балла, высокий ИП — более 4 баллов[16]. Для оценки активности СКВ использовался Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000 (SLEDAI2K)[17].

Все пациентки были анкетированы с целью выявления факторов риска ОП. По материалам первичной документации (историй болезни и амбулаторных карт) проведен анализ схем лечения. При расчете суммарной дозы глюкокортикоидов (ГК) оценивались дозы препаратов преднизолона или метилпреднизолона, принимаемые в таблетированной форме. Доза метилпреднизолона пересчитывалась на дозу преднизолона путем умножения на коэффициент 1,25. Суммарная доза ГК рассчитывалась путем сложения. Расчет доз ГК в виде курсов пульстерапии проводился отдельно.

Для всех пациенток рассчитывали индекс 10летнего абсолютного риска основных остеопоротических переломов Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) с использованием показателей минеральной плотности костной ткани (МПК) шейки бедра на российской модели (http://www.shef.ac.uk). При расчете FRAX принимались во внимание повышающие/понижающие коэффициенты в зависимости от дозы ГК[18]. При анализе цифр FRAX применялся порог вмешательства, рекомендованный Российской ассоциацией по остеопорозу (http://www.osteoporoz.ru).

Измерение МПК в бедре и позвоночнике проводили на костном рентгеновском DXAденситометре (Hologic, Explorer, США). МПК оценивалась в г/см2 и по Ткритерию. Позвонки с компрессионной деформацией удалялись из подсчета. Диагноз на основании денситометрии интерпретировали согласно рекомендациям ВОЗ: Ткритерий ≥ –0,9 SD расценивался как норма, Ткритерий от –1,0 до –2,4 SD — остеопения, Ткритерий ≤ –2,5 — ОП. Однако поскольку все пациентки, включенные в наше исследование, длительно (больше года) принимали ГК, то, согласно рекомендациям Российской ассоциации по остеопорозу, для них диагноз ОП выставлялся при Ткритерии ≤ –1,5 SD по результатам денситометрии и/или при выявлении перенесенного низкоэнергетического перелома (в том числе бессимптомного компрессионного перелома позвонка).

Для обнаружения переломов позвонков грудного и поясничного отделов во время проведения денситометрии дополнительно выполняли морфометрию позвоночника (Vertebral Fracture Assessment, VFA). При этом сравнивали между собой переднюю, среднюю и заднюю высоты позвонков Т4–L5, которые в норме должны быть одинаковыми. Кроме того, сопоставляли высоту каждого позвонка с нижележащим позвонком, поскольку его высота должна быть на 1–2 мм больше. Снижение высоты позвонка более чем на 20–25% в переднем, среднем или заднем размере расценивали как компрессионный перелом[19].

Описательная статистика представлена подсчетом средних значений (М), медиан и стандартных отклонений (SD). Все показатели были проверены на нормальное распределение (тест Колмогорова — Смирнова). Для анализа демографических переменных с нормальным распределением был использован tкритерий (tтест), для переменных с ненормальным распределением (сравнение пациенток с высокой степенью повреждения органов и его отсутствием) — Uтест Манна — Уитни. Критерий χ2 использовался для сравнения категориальных переменных. Логистический регрессионный анализ применяли для выявления независимых факторов, ассоциированных с высокой степенью повреждения органов при СКВ, и исключения конфаундеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристика обследованных пациенток

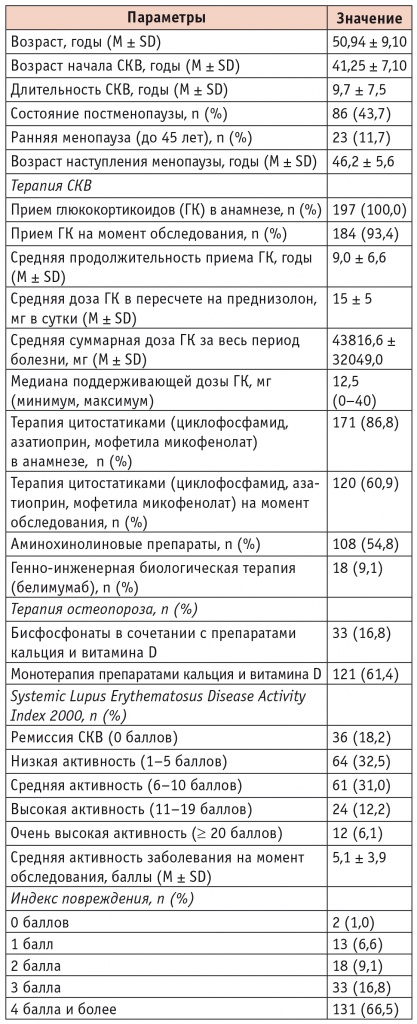

Основные клиникодемографические характеристики пациенток с СКВ представлены в таблице 1.

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика пациенток с системной красной волчанкой (СКВ)

В постменопаузе находились чуть меньше половины женщин (43,7%), ее средняя продолжительность составила 12,8 года. Примерно каждая десятая участница отметила раннее наступление менопаузы (до 45 лет).

Индекс SLEDAI2K колебался между 0 и 46 (медиана — 10 баллов). У половины обследованных была зафиксирована ремиссия или низкая активность СКВ. В то же время 93,4% пациенток продолжали получать терапию ГК.

Была проведена оценка поражения органовмишеней у женщин с СКВ. Изменения костномышечной системы отмечались у абсолютного большинства (n = 171, 86,8%) в течение всего периода болезни. У 157 (79,7%) обследованных наблюдалось поражение кожи, у 72 (36,5%), 68 (34,5%) и 54 (27,4%) — поражение ЦНС, легких и глаз соответственно. Поражение почек в течение всего периода болезни имело место примерно в каждом четвертом случае (n = 53, 26,9%). Средний ИП составил 4,4 ± 2,2 балла, при этом максимальное значение ИП достигало 12 баллов.

В соответствии с классификацией, предложенной Научноисследовательским институтом ревматологии им. В. А. Насоновой [16], высокая степень ИП (4 балла и более) выявлялась у 131 (66,5%) обследованной, умеренная степень повреждения была зарегистрирована в каждом четвертом случае (n = 51, 25,9%). Не имели необратимых повреждений органов лишь 2 (1,0%) пациентки с СКВ.

Частота остеопороза, переломов и показатели FRAX у участниц исследования

У пациенток с СКВ были проанализированы факторы риска ОП и переломов. По данным анамнеза предшествующие низкоэнергетические переломы позвонков и костей периферического скелета имели 77 (39,0%) женщин: у 55 (27,9%) регистрировались только невертебральные переломы, у 16 (8,1%) — только компрессионные переломы тел позвонков, а у 6 (3,0%) участниц выявлено сочетание невертебрального и компрессионного перелома позвонка. О появлении низкоэнергетического перелома до наступления менопаузы сообщили 36 (18,2%) пациенток, 41 (20,8%) указала на возникновение перелома уже в постменопаузе.

Примерно каждая пятая пациентка с СКВ (n = 42, 21,3%) курила в течение жизни, при этом на фоне заболевания отказались от этой вредной привычки только 26 (13,2%). Среди обследованных не было злоупотреблявших алкоголем, а также женщин со значимой сопутствующей патологией щитовидной железы (например, длительно нелеченым гипертиреозом), ЖКТ (синдромом мальабсорбции), хроническими заболеваниями печени и почек (скоростью клубочковой фильтрации ниже 60 мл/мин). Последнее было критерием исключения из исследования.

У всех был рассчитан 10летний риск основных остеопоротических переломов и риск перелома проксимального отдела бедренной кости по калькулятору FRAX. Медиана 10летнего риска основных остеопоротических переломов составила 20% (от 8,7% до 57%), а медиана 10летнего риска перелома проксимального отдела бедренной кости — 1,7% (от 0,1% до 15%). Риск основных остеопоротических переломов превысил порог вмешательства у 42 (21,3%) пациенток с СКВ.

По результатам денситометрии у 111 (56,3%) участниц был диагностирован ОП: 39 (19,8%) имели показатели МПК проксимального отдела бедра и/или L1–L4, ≤ –2,5 SD по Ткритерию, а 72 (36,5%) — ≤ –1,5 SD по Ткритерию.

Переломы позвонков и индекс повреждения

При проведении морфометрии позвоночника методом VFA у 55 (27,9%) пациенток были диагностированы компрессионные переломы тел позвонков, при этом у 32 (16,2%) из них перелом выявили впервые. Обнаружение переломов позвонков не коррелировало с показателями денситометрии: у 23 (41,8%) из 55 женщин переломы позвонков были выявлены на фоне показателей МПК позвоночника и/или бедра, соответствующих ОП, у 19 (34,6%) — на фоне остеопении, а у 13 (23,6%) показатели МПК позвоночника и бедра соответствовали норме.

Среди всех женщин с переломами позвонков (n = 55) почти три четверти находились в постменопаузе (n = 40, 72,7%). У 23 (11,7%) участниц бессимптомный компрессионный перелом позвонка стал первым клиническим проявлением ОП и соответственно не был учтен при расчете ИП.

В целом ОП диагностировали у 143 (72,6%) больных СКВ, при этом у 111 (56,3%) женщин — на предшествующем этапе (денситометрия/переломы), а у 23 (11,7%) — только после проведения VFA.

Для пациенток, у которых бессимптомный перелом был первым клиническим проявлением ОП, ИП был пересчитан. Средний ИП после проведения VFA составил 5,3 ± 2,6 балла. Распределение пациенток с СКВ в соответствии с ИП после включения данных о выявленных бессимптомных переломах позвонков представлено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение пациенток с системной красной волчанкой в соответствии с индексом повреждения с учетом бессимптомных компрессионных переломов позвонков после проведения морфометрического исследования позвоночника Vertebral Fracture Assessment

Существенные изменения произошли в количестве женщин со средним и высоким ИП. Так, у 20 (10,1%) пациенток с СКВ степень повреждения повысилась на 1 балл, и ИП стал высоким после его коррекции с учетом выявленного бессимптомного компрессионного перелома. Следовательно, у каждой десятой пациентки наблюдалась недооценка ИП. В целом у 76,6% обследованных ИП достиг значения 4 и более баллов. У двух пациенток, не имевших повреждений органов до включения в исследование, ИП сохранился неизменным.

Факторы риска высокой степени повреждения при системной красной волчанке

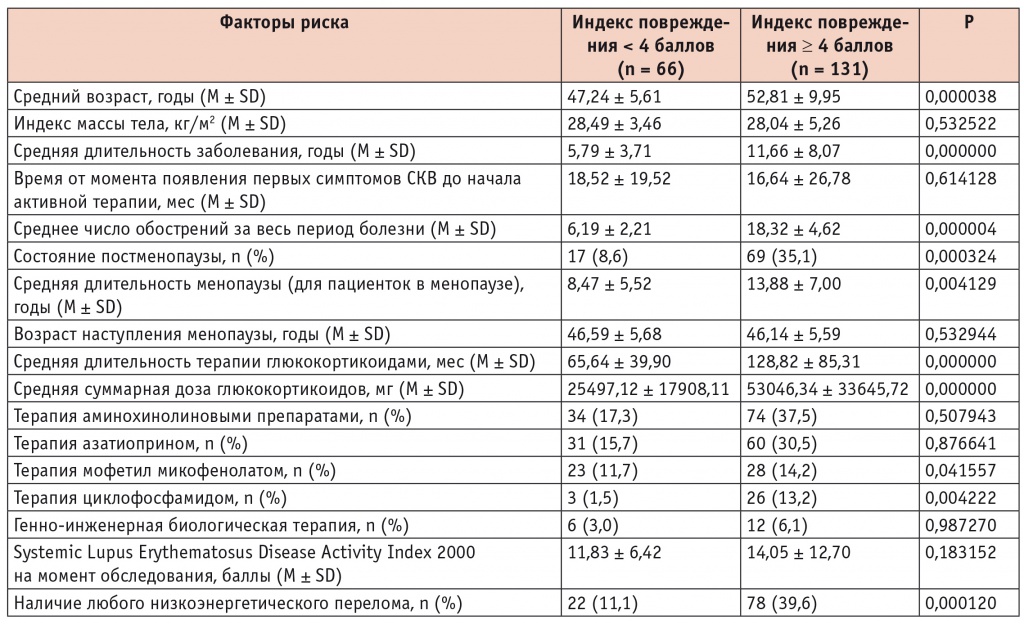

При анализе факторов риска высокой степени повреждения при СКВ удалось выявить некоторые закономерности (табл. 3).

Таблица 3

Факторы риска высокой степени повреждения у пациенток с системной красной волчанкой (СКВ)

Значимо более высокий ИП отмечался у пациенток более старшего возраста, находившихся в менопаузе, с большей продолжительностью болезни и бо́льшим числом обострений, длительно получавших терапию ГК, с высокой суммарной дозой ГК, имевших в анамнезе терапию циклофосфамидом или мофетил микофенолатом, низкоэнергетический перелом.

Проведенный регрессионный анализ с включением всех факторов, показавших статистическую значимость на предыдущем этапе, выявил, что на степень повреждения оказывали влияние возраст пациенток (р = 0,013215), суммарная доза ГК (р = 0,000047) и предшествующая терапия циклофосфамидом (р = 0,041505). Остальные включенные в анализ факторы являлись конфаундерами (р > 0,05) и не могли считаться статистически значимыми. Высокий уровень повреждения ассоциировался с возрастом старше 50 лет (ОШ = 4,32; 95%ный ДИ: 2,23–8,37) и суммарной дозой ГК ≥ 60 г по преднизолону (ОШ = 3,68; 95%ный ДИ: 1,52–8,96).

ОБСУЖДЕНИЕ

В нашем исследовании мы анализировали частоту компрессионных переломов позвонков у женщин с СКВ в пери и постменопаузе и их вклад в необратимые повреждения органов. Проспективные наблюдения за пациентами с СКВ показывают, что повреждения внутренних органов продолжают накапливаться даже при невысокой активности заболевания[20]. В среднем скорость прогрессирования органных повреждений составляет 0,13 балла в год[21]. У каждого четвертого пациента с СКВ необратимые повреждения органов формируются уже в первый год болезни, а к пятому году заболевания необратимые повреждения имеет уже каждый второй[22]. При этом каждоеновое повреждение при СКВ увеличивает риск последующих повреждений в несколько раз[23]. Многочисленные исследования демонстрируют значимое влияние накопленных органных повреждений на риск преждевременной смерти[6, 7, 24, 25].

Выявление факторов, способствующих возникновению повреждений при СКВ, позволит осуществлять профилактику необратимых изменений и, возможно, увеличить продолжительность жизни пациентов[6, 7, 26, 27].

Дебют в более старшем возрасте, продолжительность заболевания, сохранение персистирующей активности являются основными факторами, ассоциированными с высоким ИП при СКВ [21]. Широко обсуждается роль и других факторов: пола, этнической принадлежности, наличия предшествующих повреждений органов с момента дебюта заболевания. Следует отметить, что ИП формируется не только за счет органных повреждений, вызванных активностью самого заболевания, но, очевидно, связан и с лекарственной терапией. ОП, ассоциированный с приемом ГК, развивается значительно быстрее у пациенток с СКВ в менопаузе. Так, в нашем исследовании переломы выявлены у 55 женщин с СКВ, и 40 из них были в постменопаузе.

Еще одной особенностью компрессионных переломов тел позвонков при СКВ является то, что они развиваются при показателях МПК, соответствующих остеопении. В нашем исследовании только у 23 (41,8%) участниц компрессионный перелом был выявлен при значении Ткритерия позвоночника и/или бедра ≤ –2,5 SD[21, 28].

Клиническая особенность компрессионных переломов при СКВ — их часто бессимптомное течение. Ранее бессимптомные переломы позвонков были описаны у 13,7–30,8% пациенток с СКВ[9, 13, 29, 30]. По нашим данным, среди всех женщин с выявленными компрессионными переломами позвонков у половины они протекали субклинически или бессимптомно. В то же время хорошо известно, что наличие уже хотя бы одного остеопоротического перелома повышает риск последующих как вертебральных, так и периферических переломов в несколько раз[31].

Таким образом, пациентки с СКВ, получающие в текущий момент терапию ГК, требуют тщательного наблюдения и проведения коррекции лечения основного заболевания, а также своевременной инициации лекарственной терапии ОП. Из 197 обследованных у 100 (50,7%) обнаружен один низкоэнергетический перелом или более, а антиостеопоротическая терапия была назначена лишь 33 (16,8%). Как известно, применение только препаратов кальция и витамина D не решает проблему профилактики переломов, в том числе у пациенток с СКВ.

В целом на момент обследования 64 (32,5%) участницы имели низкий индекс активности СКВ, а 36 (18,2%) находились в стадии ремиссии. Вместе с тем абсолютное большинство из них (93,4%) продолжали получать терапию ГК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациентки с системной красной волчанкой (СКВ), длительно получающие глюкокортикоиды (ГК), после наступления постменопаузы входят в группу особо высокого риска остеопороза (ОП) и переломов. Субклиническое течение переломов позвонков обусловливает их низкую выявляемость и приводит к недооценке индекса повреждения органов при СКВ. При этом раннее выявление и назначение лечения остеопороза может предотвратить «каскад переломов». Возраст старше 50 лет, состояние постменопаузы, а также суммарная доза ГК более 60 г в пересчете на преднизолон значимо повышают ИП у пациенток с СКВ. Тщательное наблюдение за такими больными и своевременная коррекция доз ГК могут быть одним из способов профилактики у них ОП и переломов.