ВВЕДЕНИЕ

Падения у пациентов с ревматоидным артритом (РА) тесно связаны с осложнениями ревматических заболеваний, в частности со вторичным остеопорозом и низкоэнергетическими переломами. Как известно, РА является самым распространенным из аутоиммунных воспалительных заболеваний, и давно доказана его самостоятельная роль в уменьшении минеральной плотности кости и снижении ее прочности, что может способствовать возникновению переломов при минимальном травматическом воздействии или при небольших физических усилиях [1]. Развитию вторичного остеопороза при РА также способствуют сниженная физическая активность, отрицательно влияющая на метаболизм костной ткани и состояние мышц, что в свою очередь может приводить к падениям и переломам. Проведенные исследования выявили, что низкоэнергетические переломы различных локализаций у лиц, страдающих РА, возникают в 1,5–2 раза чаще, чем в популяции [2-4]. Иногда такие переломы возникают спонтанно, но чаще прослеживается их связь с падениями с высоты собственного роста.

Падение определяется как неожиданное событие, при котором человек оказывается на земле, полу или другом более низком уровне, [5] и является независимым фактором риска (ФР) остеопоротических переломов, а некоторые события и состояния расцениваются как предикторы падений. Среди ФР падений в настоящее время выделяют немодифицируемые (неуправляемые), модифицируемые (управляемые) и частично модифицируемые. К немодифицируемым ФР относятся возраст, пол, случаи падений в анамнезе, этническая принадлежность, заболевания с вовлечением различных систем и органов (неврологические, сердечно-сосудистые, эндокринные, связанные с поражением опорно-двигательного аппарата, анемия, иммобилизация), нарушение когнитивных функций. Модифицируемыми ФР падений являются как низкий, так и высокий ИМТ, недостаточная физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем, нарушение сна, страх падений, обувь на неустойчивой подошве, факторы окружающей среды (например, неровная или скользкая поверхность), использование неподходящих вспомогательных средств и приспособлений для ходьбы. Частично модифицируемыми ФР считаются депрессия, нарушения зрения, хронический болевой синдром, полипрагмазия и прием препаратов, повышающих риск падений (нитровазодилататоров, диуретиков, антиаритмических и психотропных средств, глюкокортикоидов, НПВП и ненаркотических анальгетиков) [6].

У больных РА падения могут быть связаны с мышечной слабостью, нарушением функционирования суставов, постуральной нестабильностью и со снижением подвижности, обусловленными основным заболеванием [7-9]. По данным зарубежных исследований, частота падений среди лиц с РА варьировала от 10% до 50% и значимо зависела от наличия предшествовавших падений [10]. Степень влияния некоторых других факторов (возраста, длительности и активности РА) на риск падений изучена недостаточно, результаты исследований противоречивы и требуют уточнения [11-12]. Необходимость выявления прогностических и потенциально модифицируемых ФР имеет важное значение, так как может служить основой для разработки эффективных стратегий предотвращения падений у больных РА.

Цель исследования: определить частоту и выявить ФР падений у больных РА.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работу проводили в лаборатории остеопороза ФГБНУ «НИИР им. В.А Насоновой» в рамках научной темы № АААА-А19-119021190150-6 «Разработка методов комплексной терапии заболеваний костно-мышечной системы». Протокол исследования, форма информированного согласия и информационного листка пациента одобрены локальным этическим комитетом ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой». Критериями включения были достоверный РА, диагностированный на основании критериев American College of Rheumatology (ACR)/European League Against Rheumatism (EULAR) 2010 года, женский пол, возраст 40–75 лет, способность прочитать информацию, изложенную в информационном листке пациента, и подписать форму информированного согласия, отсутствие психических и когнитивных нарушений, отсутствие тяжелой органной недостаточности. В исследование были включены 122 пациентки, подписавшие информированное согласие, которые были опрошены с использованием унифицированного опросника. Всем пациенткам проведено клинико-лабораторное обследование с определением ИМТ (кг/м2), оценкой степени активности заболевания, мышечной силы и физической работоспособности. Повторные опросы проводили через 12, 24 и 36 месяцев.

Оценка активности воспаления при РА осуществлялась по значениям СОЭ (мм/ч), СРБ (мг/л) и индекса DAS28 (Disease Activity Score): высокая активность — DAS28 > 5,1; умеренная — 3,1 ≤ DAS28 ≤ 5,1; низкая — 2,6 < DAS28 < 3,1; ремиссия — DAS28 < 2,6. Мышечную силу измеряли с помощью механического кистевого динамометра ДК-100 на обеих руках, для анализа использовали худший показатель. Значение силы сжатия кисти менее 16 кг расценивали как проявление мышечной слабости. Физическую работоспособность оценивали по краткому комплексу тестов оценки физической формы (The Short Physical Performance Battery, SPPB). Результат SPPB ранжировался следующим образом: 10–12 баллов — астении нет; 8–9 баллов — преастения; 7 баллов и менее — астения.

Статистическую обработку данных проводили с помощью прикладных программ Statistica 12.0 и SPSS 15.0. Анализ распределения данных с использованием теста Шапиро — Уилка показал ненормальный характер распределения по большинству оцениваемых показателей, поэтому количественные данные были представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного интервала [25-й; 75-й перцентили], а качественные — в виде абсолютных и относительных частот. Для сравнения результатов двух несвязанных групп использовали U-тест Манна — Уитни и критерий χ2 с уровнем значимости р < 0,05.

Для установления взаимосвязи между падениями и предполагаемыми ФР использовали модели однофакторной и многофакторной логистической регрессии, в которых в качестве зависимой переменной выступали случаи падений, произошедшие в ходе наблюдения. Результаты регрессионного анализа представлены в виде отношения шансов (ОШ) и 95%-ного доверительного интервала (ДИ). Для построения моделей с целью прогноза риска падений использовали метод этапного исключения параметров при первоначальной оценке всех ФР, показавших в однофакторном регрессионном анализе ОШ 1 и более и не коррелировавших между собой. В качестве границы разделения риска было выбрано значение, характеризовавшееся наилучшим соотношением чувствительности и специфичности, которое определяли при помощи индекса Йодена (Youden Index).

С целью определения точности полученной регрессионной модели были выполнены оценка чувствительности и специфичности и построение характеристической кривой (ROC-анализ) с оценкой площади под ней (AUC, Area Under Curve). При значениях AUC 0,9–1,0 значимость прогноза модели расценивали как отличную, при 0,8–0,9 — как очень хорошую, при 0,7–0,8 — как хорошую и при 0,6–0,7 — как среднюю. Данные AUC показаны в виде среднего значения со стандартным отклонением (M ± SD) и 95%-ного ДИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

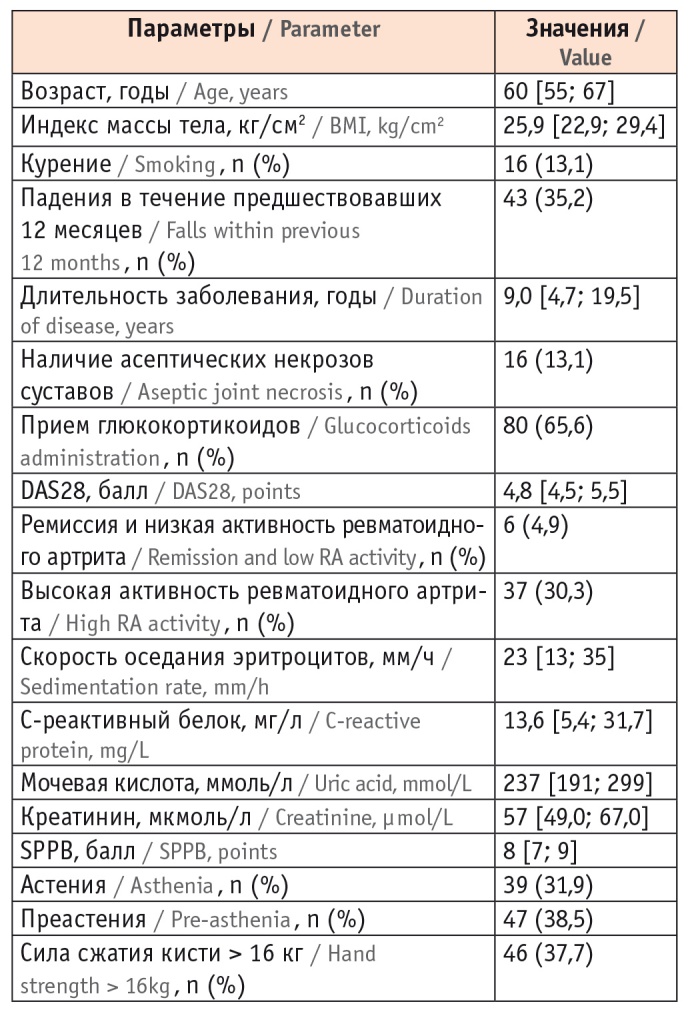

Общая характеристика лиц, включенных в исследование, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика выборки пациенток с ревматоидным артритом, Me [25-й; 75-й перцентили]

Установлено, что за 3 года наблюдений падали 73 (59,8%) больных, при этом у 31 (25,4%) пациентки падения происходили чаще 1 раза. У 12 (9,8%) больных произошли 15 переломов, 13 (86,7%) из них — вследствие падений с высоты собственного роста.

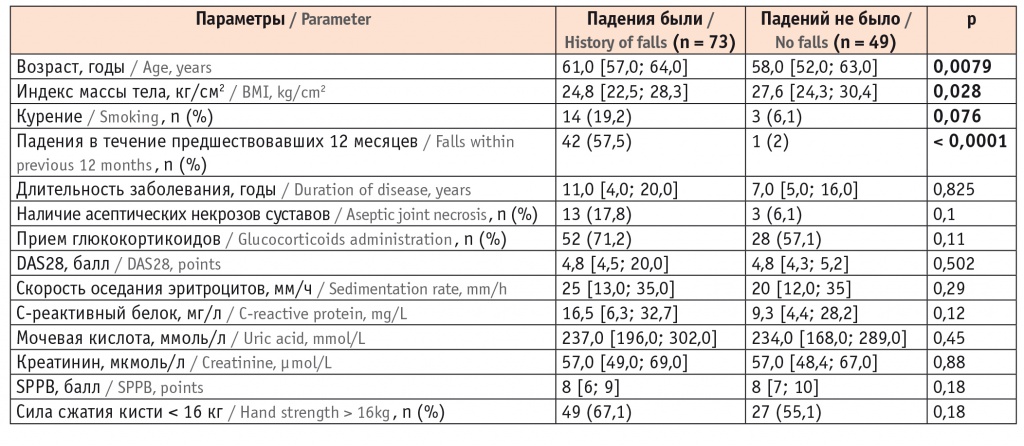

Между женщинами, у которых произошли падения, и женщинами, которые не падали, выявлена значимая разница по возрасту (р = 0,0079), ИМТ (р = 0,028), частоте курения (р = 0,076) и наличию падений в течение предшествовавшего опросу года (р < 0,0001) (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика пациенток с ревматоидным артритом, у которых были эпизоды падений, с пациентками, у которых падений не было, Me [25-й; 75-й перцентили]

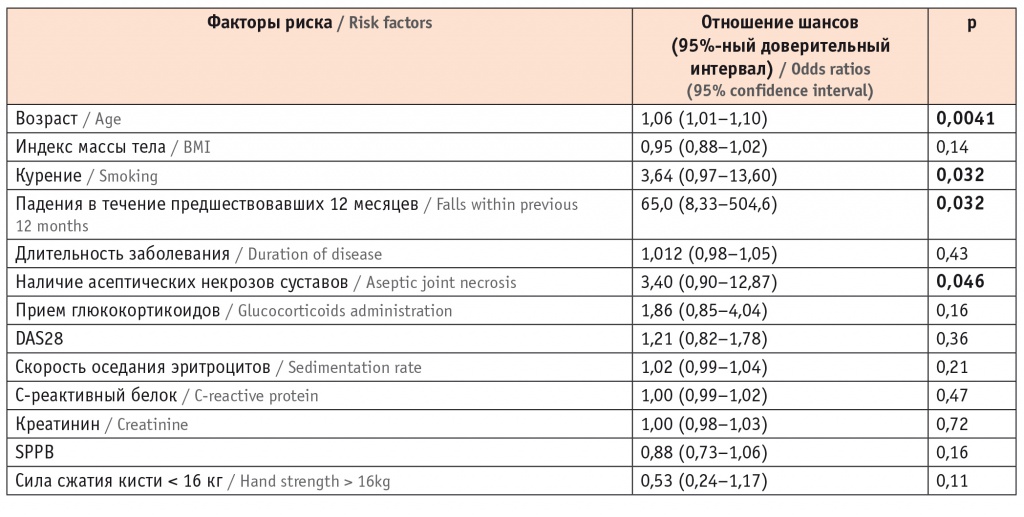

В ходе однофакторного регрессионного анализа оказалось, что из оцениваемых нами ФР на возникновение падений у лиц с РА влияли возраст (p = 0,0041), курение (p = 0,032), падения в анамнезе (p = 0,032) и наличие у пациенток асептических некрозов крупных суставов нижних конечностей (p = 0,046) (табл. 3). А такие факторы, как ИМТ, длительность заболевания, прием глюкокортикоидов, показатели активности заболевания, значения теста физической работоспособности и силы сжатия кисти, не были связаны с риском падений (p > 0,05) (см. табл. 3).

Таблица 3

Влияние предполагаемых факторов на риск падений (однофакторный регрессионный анализ)

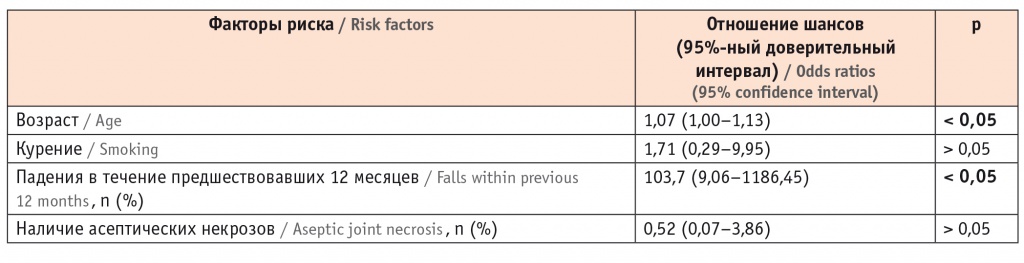

В ходе многофакторного регрессионного анализа оценка выявленных ФР падений показала статистически значимое влияние на риск падений только двух факторов, а именно: возраста и предшествовавших падений (табл. 4).

Таблица 4

Взаимосвязь выделенных факторов риска и падений (многофакторный логистический анализ)

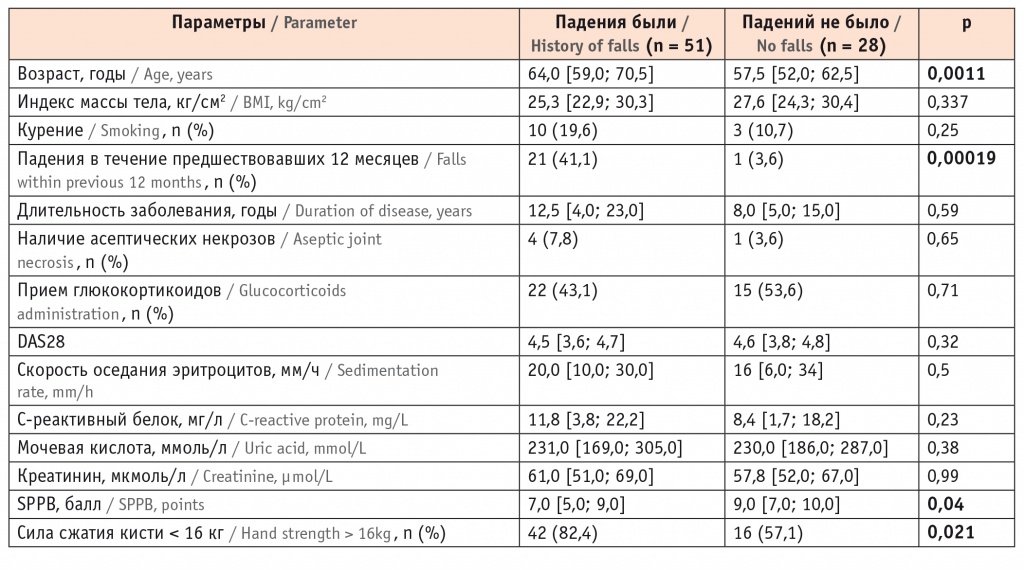

Мы провели сравнение между группами в зависимости от показателей DAS28. Выявлено, что среди больных с умеренной активностью РА возраст падавших женщин значимо отличался от возраста женщин, избежавших падений. У падавших пациенток также были падения в анамнезе, и они имели худшие показатели результатов SPPB и силы сжатия кисти (табл. 5).

Таблица 5

Сравнительная характеристика пациенток с умеренной активностью ревматоидного артрита в зависимости от наличия падений, Me [25-й; 75-й перцентили]

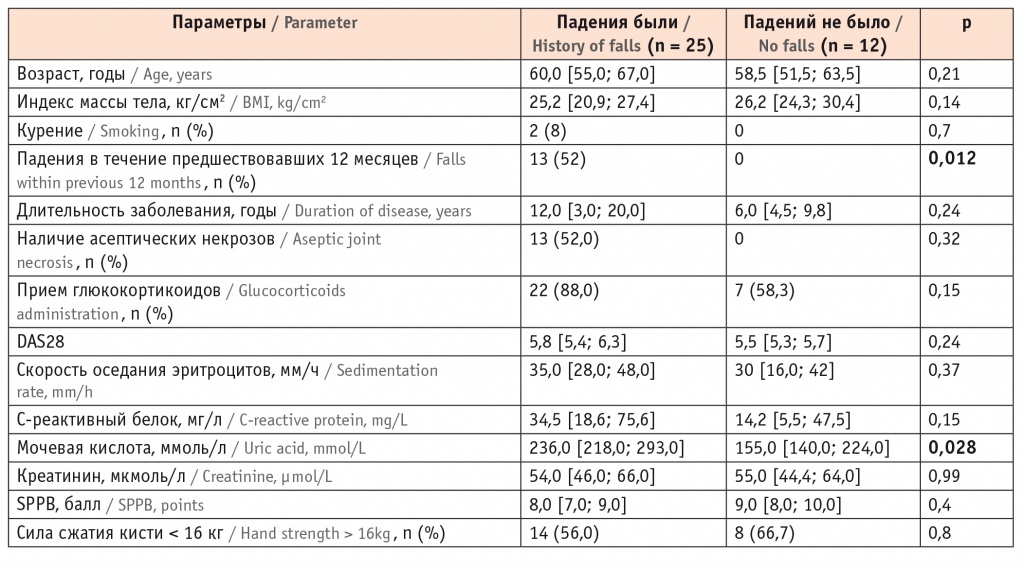

Пациентки с высокой активностью РА не различались по возрасту и показателям мышечной силы, но у них были обнаружены значимые различия по уровню мочевой кислоты в сыворотке крови, а также по наличию предшествовавших падений (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительная характеристика пациенток с высокой активностью ревматоидного артрита в зависимости от наличия падений, Me [25-й; 75-й перцентили]

При сравнении показателей у больных РА, падавших два раза и более (n = 31), с показателями упавших только один раз (n = 42), было выявлено, что статистически значимо отличалось количество лиц, имевших падения в предшествовавший год, их было больше среди часто падавших (22 (71%) и 20 (47,6%) человек соответственно, p < 0,00001). Несмотря на то что среди пациенток, падавших несколько раз, доля лиц, имевших асептические некрозы, была в 2 раза больше по сравнению с больными, избежавшими падений (4 (12,9%) и 3 (6,1%) соответственно), эти различия не получили статистического подтверждения (p = 0,45). В то же время статистически значимые различия по числу пациенток, имевших асептические некрозы суставов, наблюдались в группе, где было отмечено одно падение, и в группе, где падений не было (9 (21,4% и 3 (6,1%) соответственно, p = 0,024).

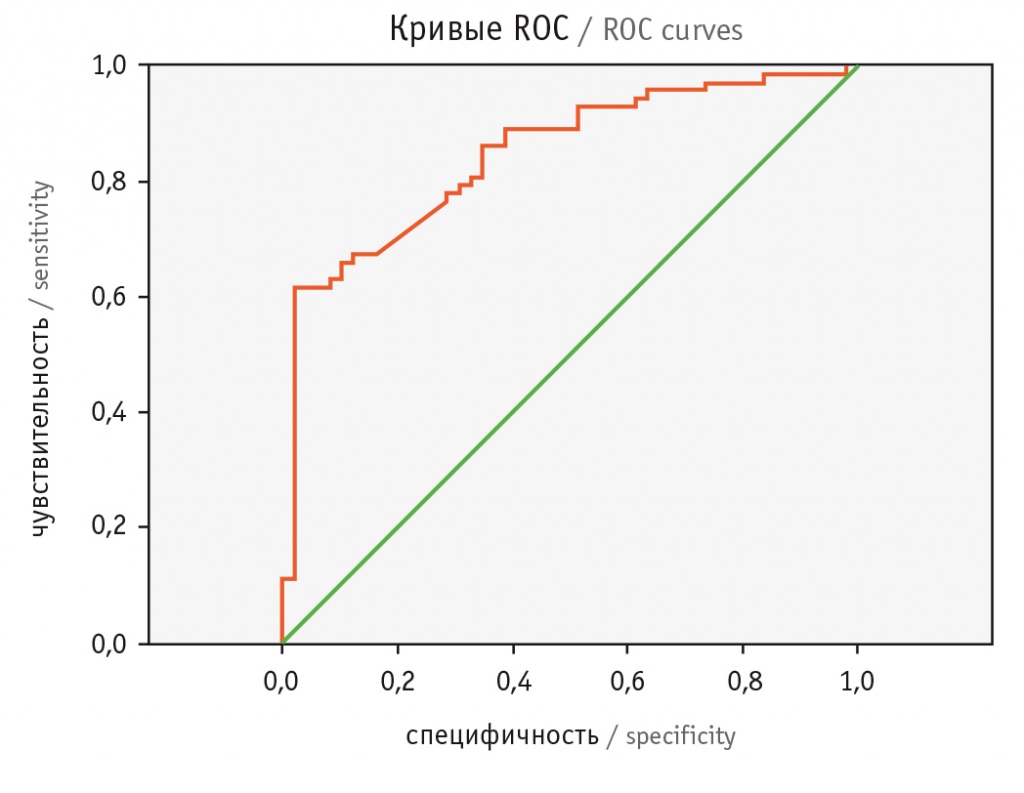

Проведено построение различных моделей прогнозирования падений у лиц с РА и выделена одна из них, позволяющая прогнозировать результат с чувствительностью 74,2%, специфичностью 83,7% и точностью 78%:

–2,078 + 0,065 × возраст + 0,652 × курение + 4,523 × падения за предшествовавший год + 0,041 × креатинин,

где возраст — количество полных лет жизни; курение — да = 1, нет = 0; падения за предшествовавший год — да = 1, нет = 0; креатинин — значение в мкмоль/л.

Высоким риск падений можно считать в том случае, если при расчете по данной формуле полученные значения будут больше 10,4.

Проверка прогнозируемых по формуле и случившихся падений с помощью ROC-анализа показала, что площадь под кривой составляет больше 0,8; AUC = 0,847 ± 0,035; 95%-ный ДИ [0,779; 0,916], что расценивается как очень хорошая прогностическая значимость модели (рис.).

Рис. Проверка диагностической точности регрессионной модели для расчета риска падений у больных ревматоидным артритом

Представленная модель может быть легко трансформирована в электронный калькулятор для использования в клинической практике.

ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение возможностей прогнозирования риска падений у больных РА является важной задачей, так как на основании выявленных предикторов, особенно модифицируемых, может быть выстроена система профилактики падений, и, как следствие, уменьшена частота низкоэнергетических переломов у этих пациентов.

В нашем исследовании 59,8% включенных больных падали в течение проспективного наблюдения, при этом у 25,4% лиц падений было более одного, а каждое восьмое падение привело к перелому. В других проспективных исследованиях с различными сроками наблюдения частота падений составляла от 36% (годичное исследование) до 47,5% (4-летнее исследование), при этом в работах E.K. Stanmore и соавт. [8] и K. Mamoto и соавт. [13] множественные падения были зафиксированы у половины пациентов.

В результате проведенного нами многофакторного анализа установлено, что статистически значимое совокупное влияние на риск падений у больных РА оказывали возраст пациентов (ОШ — 1,07; 95%-ный ДИ: 1,00–1,13, р < 0,05) и предшествовавшие падения (ОШ — 103,7; 95%-ный ДИ: 9,06–1186,45, р < 0,05).

Полученные нами данные согласуются с результатами 4-летнего проспективного исследования TOMORROW, в котором также было показано, что возраст и падения в анамнезе выступали в качестве значимых предикторов будущих падений [13]. Связь между возрастом и возникновением падений была показана и в проспективном исследовании, проведенном D. Bugdayci и соавт. [14], в то же время результаты, полученные другими авторами, не подтвердили влияния возраста на риск падений у пациентов с РА [11, 15]. Следует отметить, что последние исследования имели некоторые ограничения в силу своего дизайна, одно из них было ретроспективным, а второе — одномоментным.

Выявленный нами факт, что предшествующие падения у пациентов с РА являются предиктором будущих падений, нашел свое подтверждение во многих работах. Так, по данным большинства исследований, как более ранних, так и проведенных в последние годы, случаи падений в предшествовавшие 12 месяцев были одним из наиболее значимых прогностических ФР новых падений [12, 13, 16].

Мы не получили свидетельств о связи между падениями и длительностью РА, а также его активностью, что соотносится с результатами Y. Akyol и соавт. и M. A. Lourenço и соавт. [11, 17]. Однако с учетом того, что некоторые авторы предположили, что значение DAS28 может быть одним из предикторов падений у больных РА в клинической практике [8], мы провели сравнение между группами в зависимости от показателей DAS28. Оказалось, что у больных с умеренной активностью РА, с риском падений кроме возраста и анамнеза предшествовавших падений ассоциировались низкая мышечная сила и сниженная физическая работоспособность, оцененная с помощью SPPB. Связь между сниженной мышечной силой и падениями также была показана в исследовании E.K. Stanmore и соавт. [8]. В то же время у пациенток с высокой активностью РА возраст и низкая мышечная сила не были ассоциированы с риском падений. В данной подгруппе обнаружено, что у лиц, избежавших падений, уровень мочевой кислоты был значимо ниже по сравнению с теми, кто падал, что требует дальнейшего уточнения. Мы не обнаружили связь с уровнем креатинина и скоростью клубочковой фильтрации, хотя работы, проведенные на популяции, показали, что клиренс креатинина < 65 мл/мин являлся ФР падений и переломов [18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокая частота падений и связанных с ними низкоэнергетических переломов у больных РА диктует необходимость создания стратегической профилактической программы. Представленная модель прогнозирования падений у лиц с РА обладает хорошей прогностической значимостью и может быть использована для выделения лиц с повышенным риском падений.

Поступила: 12.03.2021

Принята к публикации: 09.06.2021