ВВЕДЕНИЕ

Саркоидоз — системный эпителиоидно-клеточный гранулематоз неизвестной природы — относится к относительно доброкачественным процессам, однако хорошо известно, что к применяемым при саркоидозе препаратам первой линии — системным ГКС встречается рефрактерность, а их использование сопряжено с увеличением частоты рецидивов[1]. В настоящее время определены четыре фенотипа саркоидоза высокого риска, которые связаны с хроническим воспалением: трудно поддающееся лечению поражение легких, сердечный саркоидоз, нейросаркоидоз и полиорганный саркоидоз[2].

В связи с вышеизложенным актуально изучение и применение препаратов второй и третьей линии. В 2021 г. международные эксперты подготовили клиническое практическое руководство по лечению саркоидоза, в которое вошли иммуносупрессивные препараты, включая лефлуномид (ЛФ)[3]. ЛФ является иммуномодулирующим и противовоспалительным лекарственным средством, предшественником (пролекарством) терифлуномида. Терифлуномид подавляет синтез пиримидина и благодаря этому обладает также противораковым эффектом. Цитостатическое действие терифлуномида соотносится с уровнем кислорода: в условиях гипоксии оно становится более выраженным, поскольку существует строгая связь между синтезом пиримидина и дыхательной цепью митохондрий[4].

Хотя ЛФ входит в международные рекомендации по лечению саркоидоза[3], он остается препаратом off-label, поскольку саркоидоз пока не включен в инструкцию к препарату. Проведенный нами анализ литературы подтвердил перспективность назначения ЛФ при саркоидозе[5]. В связи с этим актуален ретроспективный анализ результатов применения ЛФ у больных саркоидозом.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения лефлуномида при хронически текущем и/или рефрактерном к начальной терапии саркоидозе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование являлось ретроспективным наблюдательным неинтервенционным и проводилось на клинических базах Казанского государственного медицинского университета — в Республиканской клинической больнице Минздрава РТ и Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере Минздрава РТ. Информированное согласие пациенты подписывали при обращении в лечебное учреждение или при записи на консультацию. Поскольку данные анализировались ретроспективно, согласование с этическим комитетом не требовалось.

Критериями включения были установленный клинически и верифицированный гистологически диагноз саркоидоза органов дыхания, возраст 18 лет и старше, наличие стартовой терапии без ожидаемого эффекта, отсутствие беременности и отказ от ее планирования. Критерии исключения: возраст моложе 18 лет, наличие беременности или ее планирование, отсутствие стартовой терапии до начала применения ЛФ, хронические заболевания печени и/или повышение уровня аминотрансфераз в 2 раза и более относительно нормы.

Исследуемая группа. В анализ вошли 15 из 1470 (1,0%) пациентов, включенных в республиканскую клиническую базу по саркоидозу: 11 женщин и 4 мужчин в возрасте от 30 до 60 лет (Me = 51; IQR: 41–58).

Семь из них имели среднее образование, 8 — высшее. У 6 пациентов было отмечено наличие профессиональных факторов, которые могли повлиять на состояние здоровья: работа в сфере здравоохранения (n = 3), воздействие пыли (n = 2) и стресса (n = 1).

У 6 (40,0%) пациентов была сопутствующая патология, в том числе у 5 (33,3%) — артериальная гипертензия. Трое больных страдали диабетом: сахарным 2 типа (n = 2) и несахарным (n = 1). В 2 случаях была установлена аллергия. На момент исследования один пациент курил более 5 лет и один курил в прошлом.

Давность саркоидоза варьировалась от 1 года до 20 лет (Me = 7; IQR: 2–10). Семейных случаев не было. У 9 человек (60,0%) заболевание было выявлено при лучевом обследовании, у 6 (40,0%) — при обращении с первичными жалобами. В постановке диагноза участвовали врачи 7 специальностей. В 14 случаях ЛФ назначал пульмонолог и в одном — ревматолог.

На момент назначения ЛФ у 2 пациентов была первая рентгенологическая стадия заболевания, у 11 — вторая, у 1 — третья и у 1 пациента — четвертая стадия. У одной женщины отмечалась хроническая узловатая эритема, начавшаяся с синдрома Лёфгрена. Во всех случаях диагноз был подтвержден гистологически.

Причиной назначения ЛФ было прогрессирование заболевания, несмотря на проводившуюся терапию. Трое больных получали пентоксифиллин и витамин Е и отказались от назначенной гормональной терапии, 7 человек ранее получали системные ГКС и метотрексат, в 4 случаях пациенты прошли один курс гормональной терапии и в одном — несколько курсов.

ЛФ был назначен в виде таблеток: по 20 мг 1 раз в сутки ежедневно. Медиана длительности его приема составила 6 месяцев (IQR: 3–14). Один пациент принимал препарат 60 месяцев (5 лет) — это был больной с суставным синдромом, назначение делал врач-ревматолог.

Методы исследования. У всех больных собирали анамнез, проводили физикальное обследование, спирометрию, клинический анализ крови, исследование активности АлАТ и АсАТ, оценку уровней общего кальция в крови и кальция в суточной моче, а также выполняли рентгеновскую КТ высокого разрешения и УЗИ органов брюшной полости.

Ввиду того что исследование носило наблюдательный характер, конечной точкой являлся последний день приема ЛФ. Завершение приема было связано как с возникновением нежелательной реакции, так и с достижением положительного результата. При рефрактерном к лечению саркоидозе к критериям положительного ответа на препарат относят не только улучшение результатов лучевой и функциональной диагностики, но и стабилизацию процесса, отсутствие прогрессирования заболевания.

Сбор и статистическая обработка результатов выполнены с помощью программы SPSS-18 в среде Windows 10. Параметрические данные в исследуемой ограниченной группе не имели нормального распределения и были обработаны с расчетом медианы (Me) и межквартильного интервала (IQR), а также среднего арифметического (μ); для сравнения попарно связанных данных применяли критерий знаковых рангов Уилкоксона. При обработке непараметрических данных (частот явлений) рассчитывали критерий сопряженности — хи-квадрат Пирсона (χ2) и указывали степень свободы (d. f.). Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Шестеро больных хорошо перенесли прием ЛФ. В 2 случаях препарат был отменен через 3 месяца ввиду развития у одного пациента рожистого воспаления (которое было успешно купировано антибиотиками) и у другого — тошноты, рвоты и диареи. У 7 пациентов наблюдались нежелательные реакции, не повлекшие за собой отмены препарата: рост уровня АлАТ в пределах 2 норм (n = 3), обострение герпеса (n = 1), подъемы артериального давления (n = 1), кашель и усиление одышки (n = 1), ночные позывы к мочеиспусканию (n = 1). Препарат не повлиял на индекс массы тела: до и после лечения он был повышен у 6 (40,0%) участников исследования.

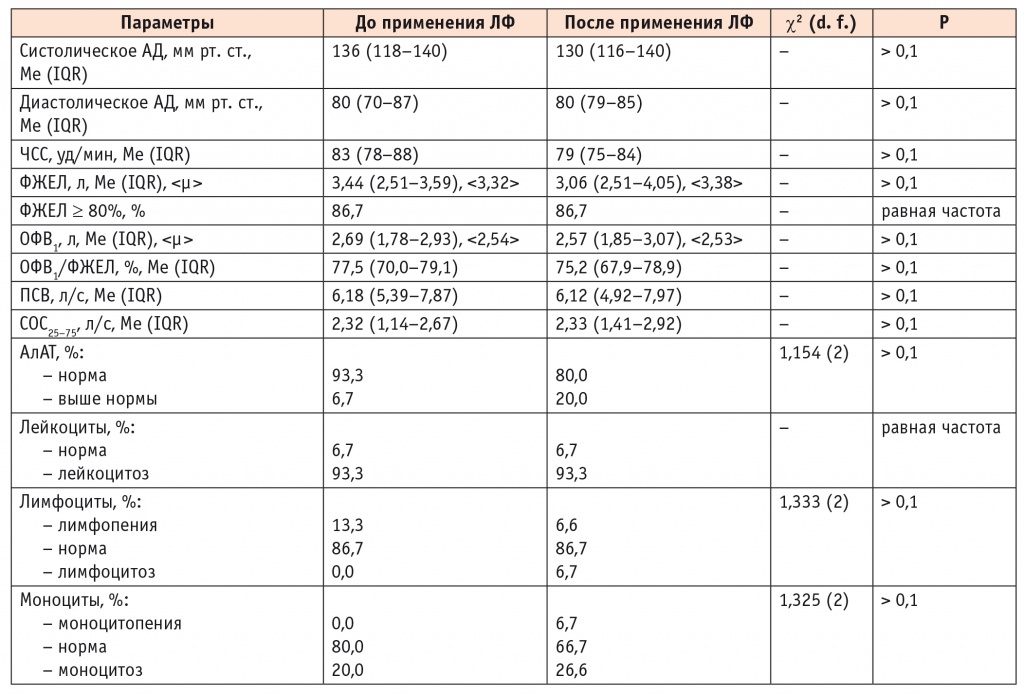

Количественные показатели спирометрии и артериального давления оставались стабильными (табл.), что свидетельствовало об отсутствии прогрессирования болезни на фоне приема ЛФ.

Таблица

Динамика состояния пациентов при дополнительном применении лефлуномида (n = 15)

Примечание. АД — артериальное давление; АлАТ — аланинаминотрансфераза; ЛФ — лефлуномид; ОФВ1 — объем форсированного выдоха за 1-ю секунду; ПСВ — пиковая скорость выдоха; СОС25–75 — средняя объемная скорость форсированного экспираторного потока на уровне 25–75% ФЖЕЛ; ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких; ЧСС — частота сердечных сокращений.

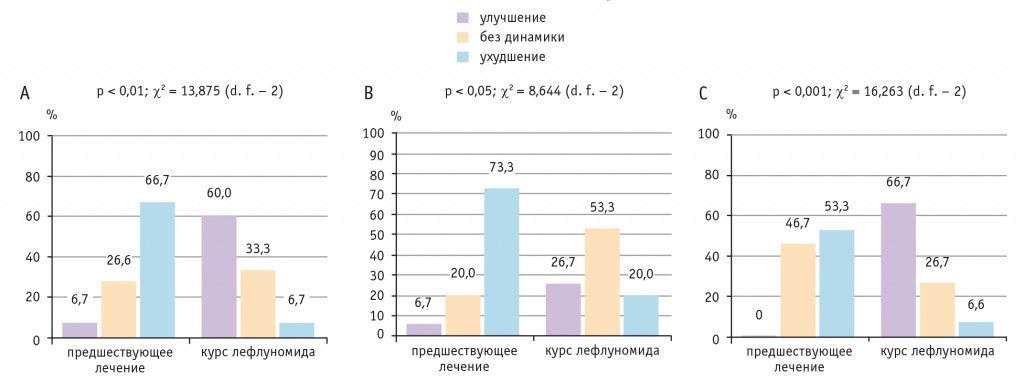

В ходе исследования сравнивалась эффективность лечения саркоидоза (проценты пациентов с улучшением, ухудшением и отсутствием динамики в состоянии) на этапах до назначения ЛФ и после его применения. Учитывались субъективная оценка пациентами своего состояния по визуально-аналоговой шкале, показатели спирометрии (ФЖЕЛ) и КТ — объем диссеминации и/или размер внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ). Во всех случаях была выявлена статистически значимая положительная динамика, которая подтверждалась значениями критерия χ2 Пирсона (рис.).

Рисунок наглядно показывает, что наиболее рефрактерным показателем была ФЖЕЛ, при этом именно ее снижение встречалось чаще всего. Но по всем трем критериям положительные ответы — улучшение либо сохранение состояния — после применения ЛФ были получены не менее чем у 80% больных.

Рис. Ответ на лечение саркоидоза перед назначением лефлуномида и после его применения: А — субъективная оценка пациентами своего состояния по визуально-аналоговой шкале; B — форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ); C — объем диссеминации и/или размер внутригрудных лимфатических узлов по данным компьютерной томографии, %.

Примечание. Динамику ФЖЕЛ считали статистически значимой при росте либо снижении показателя на 100 мл и более

Одновременно три критерия оценки улучшились у 2 женщин. Давность наблюдения у обеих составляла 8 лет, а длительность приема ЛФ — 11 и 12 месяцев. Одна пациентка получала ранее пентоксифиллин с витамином Е, вторая — несколько курсов системных ГКС. В обоих случаях функция дыхания была в норме, а прирост ФЖЕЛ составил 530 и 540 мл. Размер наибольшего ВГЛУ уменьшился с 16 до 9 мм и с 15 до 6 мм, у одной из женщин исчезла диссеминация. За исключением подъемов артериального давления у одной пациентки, нежелательных явлений не наблюдалось. Изменений активности печеночных ферментов, лейкопении, лимфоцитопении не было. Кальций крови общий находился в пределах нормы и не менялся. Кальций мочи суточной был измерен у одной из пациенток, и он снизился с 7,70 до 2,86 ммоль/сут.

Все три параметра остались без динамики у одной пациентки, страдавшей саркоидозом 13 лет и получавшей ранее преднизолон и метотрексат, на фоне которых общее состояние и легочная функция ухудшались, а картина КТ не менялась. Пациентов с ухудшением всех трех критериев не было.

В отношении внелегочных проявлений саркоидоза эффект ЛФ был ограниченным. Клинические проявления суставного синдрома исчезли у 3 из 6 пациентов, узловатой эритемы — у 1 из 2. У 3 пациентов с саркоидозом кожи изменения остались, но уменьшилась площадь поражения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Целью продолжения лечения пациентов с хроническим и/или рефрактерным к стартовой терапии саркоидозом являются сохранение качества жизни и устранение угрозы развития недостаточности органов и систем и летального исхода[6]. В случаях, когда системные стероиды и метотрексат не стабилизировали процесс, стабильность состояния пациента, отсутствие прогрессирования заболевания уже являются признаками благоприятного влияния лечения. В проведенном исследовании ЛФ, назначенный как препарат второй и третьей линии, позволил достичь стабилизации или улучшения состояния у большинства пациентов.

В литературе мы встретили два ретроспективных анализа, схожих по дизайну. В одном из них 32 пациента с хроническим саркоидозом получали ЛФ: 15 человек — вместе с метотрексатом; 17 — в качестве монотерапии. Изолированное применение ЛФ не отличалось по эффективности от комбинированной терапии, а его переносимость была лучше. Это позволило авторам рекомендовать ЛФ в качестве альтернативы метотрексату при его непереносимости больными хроническим саркоидозом[7].

В другой ретроспективный анализ было включено 76 пациентов с прогрессированием заболевания или неэффективностью терапии другими иммуномодуляторами. Авторы отметили, что у больных с тенденцией к снижению ФЖЕЛ переход на ЛФ стабилизировал или улучшал этот показатель. У получавших системные ГКС назначение ЛФ позволяло снизить стероидную нагрузку или отменить гормональный препарат. Эффективность ЛФ в отношении внелегочного поражения в 51% случаев была высокой, а у 32% больных отмечался частичный ответ. Авторы сделали заключение о том, что ЛФ может рассматриваться как монотерапия или в качестве дополнительной терапии в случае прогрессирующего саркоидоза[8].

Поиск альтернативных и более совершенных подходов к лечению саркоидоза продолжается, потребность в новых вариантах его лечения высока. Наряду со стратегией ингибирования цитокинов, участвующих в созревании макрофагов, активации дендритных клеток, а также созревании и активации Т-лимфоцитов, изучаются возможности для снижения частоты фибротических исходов[9].

Полученные нами результаты согласуются с международным практическим руководством по лечению саркоидоза, в которое включен ЛФ[3]. К моменту выхода данной статьи Российские клинические рекомендации по саркоидозу одобрены и размещены на сайте Министерстве здравоохранения РФ, и они также предполагают применение этого препарата при саркоидозе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный ретроспективный анализ применения лефлуномида при хроническом и/или рефрактерном к начальной терапии саркоидозе показал перспективность его использования в качестве препарата второго или третьего ряда. Необходимо проведение контролируемых исследований, которые более точно определят показания и противопоказания к его назначению при саркоидозе.

Поступила: 06.07.2022

Принята к публикации: 23.08.2022