ВВЕДЕНИЕ

Аллергические болезни (АБ) сегодня — одна из актуальных проблем в области медицины1[1]. Количество больных АБ неуклонно увеличивается, первенство, бесспорно, принадлежит респираторным аллергозам, далее следуют аллергодерматозы [2]. В настоящее время, по данным ВОЗ, 20–30% населения мира имеют АБ[1]. По атопическому типу развиваются 85% АБ[2], из них 15–20% протекают в тяжелой форме.

Многие пациенты не подозревают о существовании у них аллергической патологии до перехода заболевания в тяжелую форму[1]. Это связано с отсутствием адекватной диагностики аллергии. В то же время именно выявление причинного фактора является основой эффективности терапии[3].

Аллергические реакции проявляются в течение жизни практически у всех, однако требуется установить, имеет ли место в каждом случае аллергическое заболевание, или это особенности реагирования организма. С данной целью и необходима постановка кожных тестов[4–6]. Следовательно, несмотря на совершенствование диагностики, кожная аллергическая проба остается одним из самых надежных диагностических методов в области аллергологии. Исследования последних лет показывают, что 51–81% пациентов с АБ имеют положительные результаты и зачастую к нескольким видам аллергенов[7].

Вместе с тем «золотым стандартом» в терапии АБ в настоящее время считают аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ)[7–11]. К сожалению, современная базисная терапия АБ не может гарантировать излечение от аллергии: встречаются устойчивые к медикаментозным средствам формы аллергии, возможен возврат клинических симптомов АБ после отмены или уменьшения дозы базисных препаратов, а с возрастанием стажа — утяжеление течения АБ. Единственным методом лечения, способным воздействовать на естественное течение болезни и сохранить долгосрочный эффект после его завершения, является АСИТ[7]. Все это позволяет отдать предпочтение современной практической АСИТ, обеспечивающей оптимальное качество лечения атопии у взрослых и детей, учитывая соответствие стандартам, безопасность, экономичность, положительное влияние на такие факторы, как смертность, заболеваемость, инвалидизация[7].

Несмотря на значительные успехи в совершенствовании метода АСИТ, имеется ряд нерешенных вопросов, среди которых основными можно считать стандартизацию и качество аллергенов, целенаправленную на конкретные аллергены эффективность[7]. И здесь кожные тесты с различными группами аллергенов являются отправной точкой и стандартом диагностики аллергии[5, 12, 13].

При проведении кожных проб необходимо максимально сократить объем обследования, включая по возможности лишь те аллергены, которые вероятны как причина заболевания. При поллинозах, к примеру, нужно учитывать перекрестное реагирование для определения набора тестируемых аллергенов. Это немаловажно для облегчения процедуры и уменьшения затрат на диагностику.

Кожные тесты просты в проведении и, как правило, адекватно воспринимаются пациентами. При правильно поставленной кожной пробе осложнения практически не возникают[5]. Перед постановкой кожных проб необходимо тщательно собрать анамнез и назначить тесты, опираясь на полученные данные. В дальнейшем врач при определенных условиях может назначать молекулярную диагностику уже прицельно, так как последний метод все же нужно признать на сегодняшний день экономически затратным2.

Цель исследования: оценить результаты кожных проб у больных с некоторыми аллергическими заболеваниями.

Задачи исследования: 1) дать характеристику обследованных больных в зависимости от пола, сезона обострения, нозологической структуры; 2) описать результаты кожных проб пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2018–2019 гг. на базе ООО «Таджиева Аллерго-медикал сервис» (г. Самарканд) обследованы 1963 больных с АБ. Проведено углубленное аллергологическое обследование 895 (45,6%) согласившихся на это пациентов, в том числе 314 (16,0%) детей, с постановкой скарификационных кожных тестов с различными аллергенами. Однако не у всех пациентов пробы были положительными. Так, 564 (63,0%) из протестированных больных имели положительную реакцию, 287 (32,1%) — отрицательную, а 44 (4,9%) — ложноположительные результаты.

По временам года наибольшее количество случаев пришлось на весну — 172 (30,5%), затем на летний сезон — 168 (29,8%), на осень — 133 (23,6%), на зиму — 91 (16,1%).

Среди больных с положительными результатами выявлено преобладание женщин: 203 (35,9%) женщин и 163 (28,9%) мужчины. Среди детей больше было мальчиков с АБ, чем девочек (116 (20,6%) и 82 (14,6%) соответственно).

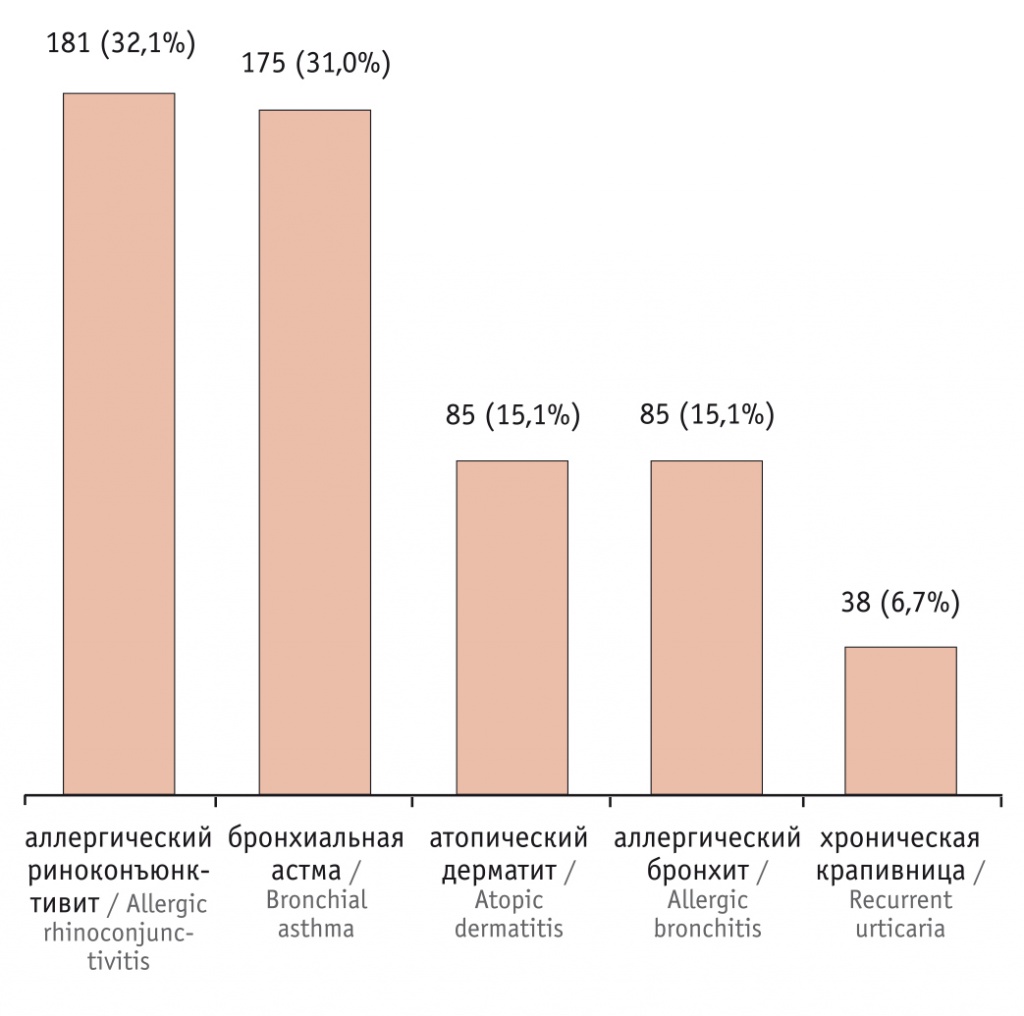

Нозологическая структура в этой группе больных выглядела следующим образом: атопический дерматит (АД) — 26 (4,6%) человек; АД в сочетании с аллергическим риноконъюнктивитом (АРК), аллергическим бронхитом (АБ), хронической крапивницей (ХК) — 59 (10,5%); АРК — 100 (17,7%), АРК в сочетании с БА, ХК, АБ, АД — 81 (14,4%); БА — 27 (4,8%), БА в сочетании с АРК, АД, АР — 148 (26,2%); АБ —13 (2,3%), АБ в сочетании с АРК, АД, ХК — 72 (12,8%); ХК — 15 (2,6%), ХК в сочетании с БА, АРК, АД, АБ — 23 (4,1%) (рис.).

Рис. Нозологическая структура у больных, которым проводились кожные пробы (n = 564)

В нашем арсенале было 76 видов наиболее часто встречающихся аллергенов, из них 24 растительных, 7 бытовых, 13 грибковых, 3 эпидермальных, 27 пищевых аллергенов, гистамин и тест-контроль. При проведении проб положительными считаются результаты при наличии волдыря диаметром не более 5 мм, окруженного кольцом гиперемии, — ++; волдырь диаметром 6–10 мм с гиперемией или 6–10 мм с псевдоподиями — +++; волдырь более 10 мм с гиперемией и псевдоподиями — ++++. Учитывались положительные реакции +++ и выше.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Чаще всего положительные реакции мы отмечали на следующие аллергены. В первую очередь, это аллергены сорных трав: солянка — 242 (42,9%), подорожник — 223 (39,5%), полынь — 190 (33,7%), марь — 150 (26,6%), свинорой — 154 (27,3%); затем смесь культивируемых (кукуруза, рожь, ячмень, овес, пшеница) — 236 (41,8%), дикорастущих злаков (бухарник, ежа, мятлик, райграсс, костра, пырей, овсянница, лисохвост, тимофеевка) — 228 (40,4%).

Понятно, что положительные кожные пробы с аллергенами, чаще выявляющимися в нашем регионе, отличаются от растительных аллергенов, определяющихся в РФ. Так, если в России таковыми являются береза, амброзия, циклахена, клен, ива, дуб[7], то в нашем регионе — солянка, подорожник, полынь, а также платан (n = 95; 16,8%), тополь (n = 76; 13,5%), орешник (n = 121; 21,4%), ива (n = 45; 7,9%)[14].

С другой стороны, в странах восточного региона с климатом, схожим с узбекистанским, наиболее часто положительные кожные пробы выявляются с солянкой и марью. Так, в Кувейте кожное тестирование больных ринитом показало, что большинство из них сенсибилизированы к солянке, в осенние месяцы — к мари[15], в Иране у пациентов с различными аллергическими заболеваниями сорные травы, среди которых частота реакции на солянку доходит до 97%, являются наиболее значимыми в этом регионе[16–18]. Более масштабные исследования, проведенные R. Barderas и соавт.[19], подтверждают преобладание в засушливых районах сенсибилизации к мари и солянке, в то время как в Восточной Европе — к березе, тимофеевке и артемизии. Положительные кожные реакции с аллергенами амброзии и березы у наших обследованных практически не наблюдались.

Среди бытовых аллергенов наибольшее число положительных реакций приходилось на клещей Acarus siro — 164 (29,1%), Tyrophagus putrescentiae — 139 (24,6%), Dermatophagoides рteronyssinus — 123 (21,8%), Dermatophagoides farinae — 118 (20,9%), Glycyphagus domesticus — 43 (7,6%), Blomia tropicalis — 108 (19,1%), много меньше — на домашнюю пыль: 34 (6,0%). Общепризнанным считается тот факт, что клещ домашней пыли является основным аллергеном помещений. Это было еще раз подтверждено при проведении кожного тестирования больных БА в различных регионах Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Австралии, которое показало, что до 85% тестируемых сенсибилизированы к HDM[18, 20]. В Иране и Турции гиперчувствительность к клещам домашней пыли также чрезвычайно распространена[18, 21, 22]. Чаще выявляются D. fаrinаe и D. рteronyssinus.

Следует отметить, что аллергические заболевания с положительным кожным тестированием на сорные травы (полынь, подорожник, солянку), на бытовые аллергены всегда протекают тяжело[18, 21]. Однако самыми тяжелыми следует признать заболевания, возникающие при гиперчувствительности к грибковым аллергенам, среди которых преобладающими в нашем регионе оказались Аlternaria alternatа — 49 (8,7%), Candida — 50 (8,9%), Cladosporium herbarum — 31 (5,5%).

Данные грибкового профиля также соответствуют результатам зарубежных исследований. При проведении кожных тестов у больных БА и АР в Иране были получены похожие (6,93%) данные по сенсибилизации грибами рода Аlternaria alternatа и также указано на тяжелое течение заболевания у большинства (56,9%) обследованных[21].

Согласно сведениям американских исследователей в США, Аlternaria alternatа, обитатель мокрых оконных рам, является самым существенным грибковым аллергеном в ряде штатов, где по частоте даже занимает третье место после амброзии и пыльцы[23]. В то же время Cladosporium herbarum занимает второе место среди грибковых аллергенов[23].

Частота положительных реакций на эпидермальные аллергены: на шерсть кошки — 39 (6,9%), шерсть собаки — 29 (5,1%), шерсть коровы — 22 (3,9%).

В целом среди обследованных тяжелое течение аллергических заболеваний выявлено у 75 (13,3%), среднетяжелое — у 371 (65,8%), легкое — у 118 (20,9%). Если рассматривать аллергенный профиль участников с учетом нозологической структуры, то распределение по частоте встречаемости в основном не зависит от болезни и соответствует общему распределению. Так, растительные аллергены лидируют при всех заболеваниях: при БА выявляются у 95 (16,8%), при АРК — у 188 (33,3%), при АД — у 49 (8,7%), при ХК — у 23 (4,1%), при АБ — у 45 (8,0%); клещи и грибки выявлены при БА соответственно у 84 (14,9%) и 37 (6,6%) больных; при АРК — у 84 (14,9%) и 22 (3,9%); при АД — у 44 (7,8%) и 12 (2,1%), при ХК — у 18 (3,2%) и 6 (1,1%), при АБ — у 28 (4,9%) и 12 (2,1%).

Моновалентная сенсибилизация выявлена у 81 (14,4%) больного, остальные реагировали одновременно на несколько аллергенов. Иногда у одного пациента количество положительных проб с разными аллергенами доходило до 25. При этом количество аллергенов не всегда коррелировало со стажем заболевания. Так, у некоторых больных даже при большой длительности болезни неизменно выявлялась положительная кожная реакция на один или два аллергена, в других случаях сразу определялась поливалентность.

Эти заключения соответствуют наблюдениям различных авторов о том, что в последние годы растет не только распространенность пыльцевой аллергии, но и число людей, сенсибилизированных ко многим растениям[5, 24]. То же можно сказать и о тяжести аллергического процесса: положительные пробы на несколько аллергенов — не залог тяжести, а единственный аллерген может быть маркером заболевания крайней тяжести. В этих случаях речь может идти не только о сенсибилизации ко многим аллергенам, но и о перекрестном реагировании на родственные аллергены, возможно, и об индивидуальном типе реагирования организма.

Среди обратившихся к нам пациентов заслуживает внимания девочка А., двух лет, которая, несмотря на возраст, страдала классическими приступами удушья. Она неоднократно госпитализировалась, в том числе в отделение реанимации, где получала лечение антибиотиками и даже курс терапии противотуберкулезными препаратами. При постановке кожных проб была выявлена сенсибилизация лишь к одному аллергену — эпителию коровы. Данный случай наглядно демонстрирует важность постановки кожных проб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное кожное тестирование позволяет сделать вывод о том, что наиболее частыми аллергенами в нашем регионе являются растительные (солянка, марь, подорожник, полынь и злаковые). Наиболее тяжелые случаи аллергических заболеваний наблюдаются у больных, реагирующих на бытовые и грибковые аллергены. Часто определяемая полисенсибилизация не всегда является критерием тяжести аллергического процесса.

Полученные нами данные в целом не противоречат литературным источникам и позволяют подтвердить этиологически значимые факторы аллергических болезней в каждом конкретном случае, что в дальнейшем может быть использовано для прицельного проведения молекулярной диагностики и аллерген-специфической иммунотерапии.

Поступила: 20.08.2020

Принята к публикации: 30.10.2020

__________

1 Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов. Федеральные клинические рекомендации по диагностике аллергических заболеваний. М.; 2015. 28 с.

2 Там же.