ВВЕДЕНИЕ

По современным представлениям, эндометриоз — это хроническое доброкачественное эстроген-зависимое заболевание, при котором за пределами полости матки происходит доброкачественное разрастание ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию. Распространенность данного заболевания составляет 5–10%[1–3].

У 44% женщин, страдающих эндометриозом, выявляются эндометриоидные кисты яичников (ЭКЯ), которые нередко сочетаются с трубным бесплодием[4, 5]. ЭКЯ является наиболее частым проявлением генитального эндометриоза и встречается преимущественно у женщин репродуктивного возраста[5–7].

Существует общее мнение, что ЭКЯ диаметром до 3 см следует оставлять без лечения[8, 9]. Однако возникают два вопроса: какова максимальная продолжительность выжидательной тактики и следует ли ее применять у всех пациенток с эндометриозом? Несомненно, выжидательную тактику нужно исключить у женщин с тазовой болью; в таких случаях хирургическое вмешательство является методом выбора[9, 10]. Однако тактика лечения при отсутствии клинических проявлений до настоящего времени активно дискутируется. Установлено, что образование ЭКЯ приводит к снижению овариального резерва, и данный процесс прогрессирует, если ЭКЯ остается в структуре яичниковой ткани или тем более увеличивается в размерах[11, 12]. Уменьшение овариального резерва приводит к снижению фертильности у таких пациенток и наступлению преждевременной менопаузы[13].

Кроме того, наличие ЭКЯ вызывает образование спаек между яичником, маточной трубой и широкой связкой матки, что также уменьшает вероятность наступления беременности. Все эти данные свидетельствуют в пользу хирургического лечения ЭКЯ, особенно у молодых женщин с бесплодием[14–16]. Однако известно, что хирургическое лечение тоже снижает овариальный резерв яичников, способствуя тем самым репродуктивному старению и ускоряя наступление менопаузы, особенно в случае повторных операций[10, 15].

Вышеизложенное подтверждает необходимость проведения исследований, направленных на совершенствование тактики ведения женщин с бесплодием и ЭКЯ.

Цель исследования: улучшить исходы лечения бесплодия, ассоциированного с ЭКЯ, путем разработки алгоритма лечебно-диагностических мероприятий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2017–2019 г. на базе Центральной клинической больницы № 1 филиала НЧУЗ «Научный клинический центр ОАО «Российские железные дороги», филиала № 2 ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр» Минэкономразвития России обследованы 82 женщины с бесплодием и ЭКЯ. Их средний возраст составил 32,8 года (от 18 до 45 лет).

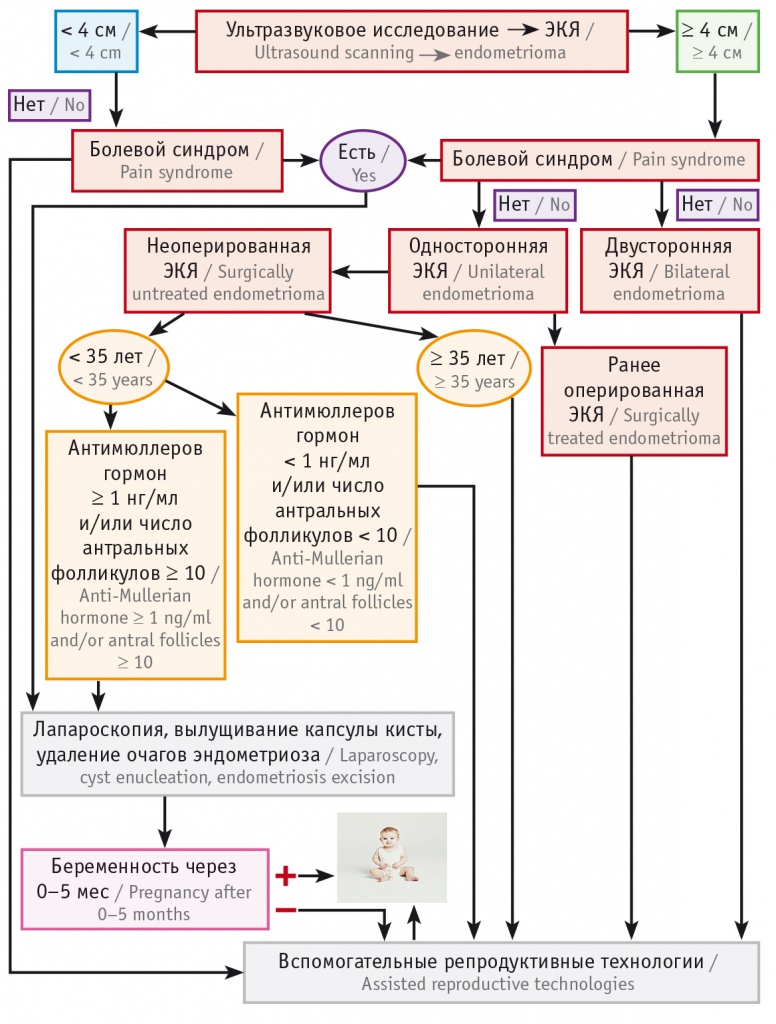

На основании предыдущего опыта лечения данной категории пациенток и с учетом данных литературы нами разработан алгоритм диагностики и лечения бесплодия, представленный на рисунке 1. Проведено исследование клинической эффективности применения предложенного подхода к ведению пациенток с ЭКЯ и бесплодием. Участницы конвертным методом рандомизированы на две группы: группу 1 составили 38 женщин, при ведении которых был использован стандартный комплекс лечебно-диагностических мероприятий; в группу 2 вошли 44 пациентки, при лечении которых применяли разработанный нами алгоритм.

Рис. 1. Алгоритм диагностики и лечения бесплодия у пациенток с эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ)

Длительность наблюдения составила 1 год после лечения. В ходе исследования проводили комплексное обследование и лечение пациенток с применением хирургических методов и/или ВРТ, а также оценивали исходы лечения и анализировали частоту наступления беременности.

Сравнивали частоту наступления беременности в зависимости от подхода к ведению пациенток с ЭКЯ: спонтанная беременность, беременность, возникшая после одной или нескольких операций, с применением ВРТ.

Хирургическое лечение ЭКЯ осуществлялось лапароскопическим доступом в соответствии с принципом максимального сохранения ткани яичника и овариального резерва.

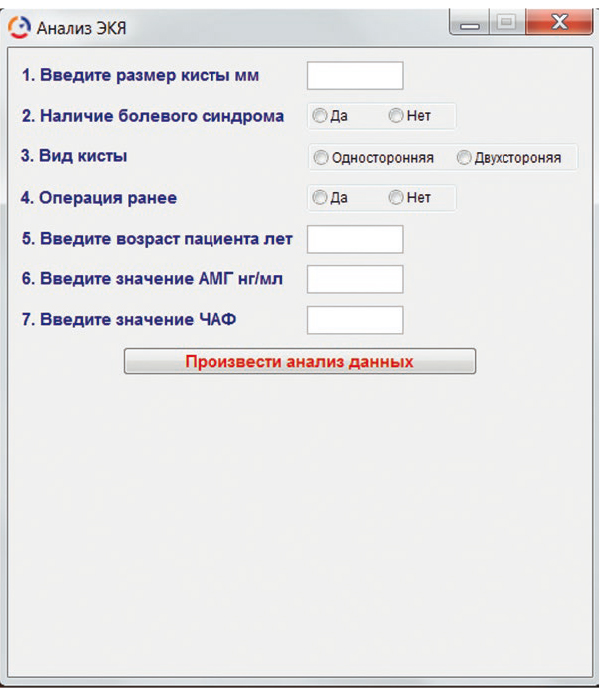

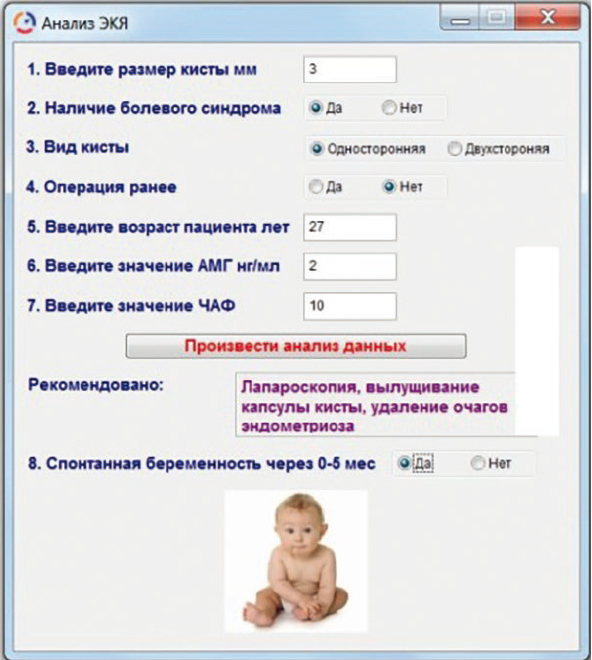

Для обеспечения удобства использования алгоритма нами разработана программа принятия врачебных решений в ходе ведения женщин с бесплодием и ЭКЯ, которая позволила автоматизировать выбор тактики ведения пациенток с ЭКЯ. На рисунках 2, 3 представлен интерфейс программы, этапы введения данных и получения результата в виде рекомендации и прогноза.

Рис. 2. Вид меню программы поддержки принятия решений до введения данных пациентки

Рис. 3. Интерфейс программы после анализа данных пациентки

По нашему мнению, после выявления ЭКЯ по результатам УЗИ при определении дальнейшей тактики ведения необходимо принимать во внимание следующие характеристики: возраст, ранее проведенное хирургическое лечение по поводу ЭКЯ, наличие болевого синдрома, размер кисты (4 см и более или менее 4 см), наличие сохраненного овариального резерва.

Размеры кисты менее 4 см и отсутствие болевого синдрома позволяют рекомендовать пациентке ВРТ. Женщинам с размерами ЭКЯ менее 4 см и тазовыми болями следует выполнять хирургическое лечение. При этом в ходе лапароскопии производятся вылущивание капсулы кисты и удаление очагов эндометриоза. Аналогичный подход применяется и в ходе лечения пациенток с односторонними кистами более 4 см и болевым синдромом, которым ранее хирургическое лечение ЭКЯ не выполняли.

Основным методом ВРТ в настоящем исследовании было ЭКО, при необходимости — с дополнительной процедурой инъекции сперматозоида в цитоплазму ооцита. Использовался стандартный протокол, включающий индукцию суперовуляции, пункцию фолликулов и получение ооцитов, инсеминацию ооцитов и культивирование эмбрионов, перенос эмбрионов в полость матки с последующей поддержкой лютеиновой фазы и диагностикой беременности.

Тактика ведения пациенток в программах ВРТ с крупными ЭКЯ и с впервые выявленными кистами включала удаление кист (при больших размерах — свыше 6 см) и использование свежих циклов.

Стандартный комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий у пациенток группы 1 включал оперативное лечение (удаление) кист размерами более 3 см или проведение длительной (до 6 месяцев) медикаментозной терапии с использованием гестагенов.

Осложнений при пункциях больших кист в ходе проведения исследования не было.

Статистическая обработка полученных данных выполнялась с помощью пакетов программ Statsoft Statistica 10 и Microsoft Excel 2016. Нормальность распределения оценивалась с применением критерия Колмогорова — Смирнова. Для всех качественных показателей были рассчитаны частоты встречаемости признаков в процентах от численности групп. Различия между группами по количественным показателям с использованием попарных межгрупповых сравнений оценивали при помощи рангового непараметрического критерия Манна — Уитни. Достоверность множественных и попарных межгрупповых различий подтверждалась при недостижении р порогового уровня статистической значимости нулевой гипотезы 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

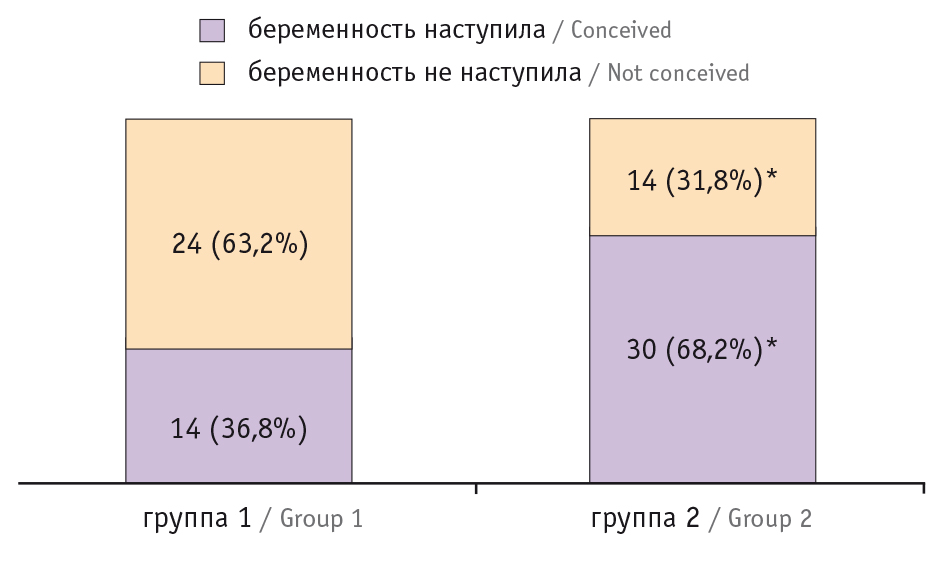

Клиническая эффективность предложенного подхода к ведению пациенток с ЭКЯ и бесплодием была статистически значимо выше в группе 1: беременность наступила у 14 (36,8%) пациенток, тогда как в группе 2 — у 30 (68,2%) (p = 0,005) (рис. 4).

Рис. 4. Частота наступления беременности в зависимости от подхода к ведению пациенток с бесплодием и эндометриоидными кистами яичников.

* P = 0,005

Анализ особенностей наступления беременности в зависимости от подхода к ведению женщин с бесплодием и ЭКЯ показал, что спонтанная беременность наступила у 6 (42,9%) из 14 пациенток группы 1 и у 21 (70,0%) из 30 участниц группы 2, которых вели в соответствии с предложенным нами алгоритмом (p = 0,002). Частота беременности после хирургического лечения пациенток с бесплодием и ЭКЯ — 21,4% в группе 1 и 20,0% в группе 2.

После повторных операций беременность наступила у 5 (35,7%) из 14 участниц группы 1, тогда как в группе женщин, которых вели в соответствии с разработанным нами подходом, таких случаев было только 3 (10%) (p = 0,031).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование продемонстрировало клиническую эффективность применения разработанного алгоритма диагностики и выбора метода лечения женщин с эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ) и бесплодием. Для удобства его применения в повседневной практической деятельности специалистов была разработана программа поддержки принятия врачебных решений в ходе ведения женщин с бесплодием и ЭКЯ.

Следует отметить, что полученные нами данные согласуются с результатами других авторов[2, 7, 10]. В настоящее время многие исследователи полагают, что к вопросу о хирургическом лечении ЭКЯ малого размера следует подходить очень внимательно. Небольшие по размерам кисты не следует лечить хирургическим путем, особенно у пациенток старше 35 лет. У женщин с диагностированным бесплодием и у тех, кто не смог забеременеть самостоятельно в течение 1–1,5 года регулярной половой жизни без контрацепции, а также при наличии противопоказаний к проведению программы ЭКО следует рассматривать хирургический метод лечения[8]. У пациенток с бесплодием и ЭКЯ диаметром более 4 см также нужно проводить оперативное лечение из-за риска разрыва кист или их перекрута.

Мы полагаем, что использование предложенной и апробированной в рамках работы программы дало возможность автоматизировать выбор тактики ведения пациенток с ЭКЯ, повысить точность и снизить длительность принятия врачебных решений, позволяя специалисту получать рекомендации по ведению таких женщин и прогнозировать исходы лечения бесплодия.

Необходимо отметить, что для внедрения разработанного алгоритма в клиническую практику целесообразно внести изменения в действующие рекомендации по эндометриозу, согласно которым необходимо удаление эндометриоидных кист во всех ситуациях, за исключением рецидивирующих эндометриоидных кист диаметром до 3 см.

Поступила: 18.09.2019

Принята к публикации: 30.11.19