ВВЕДЕНИЕ

Преждевременные роды (ПР) представляют собой серьезную социально-экономическую проблему во всем мире. Частота ПР в мировом масштабе в последние годы не имеет тенденции к снижению. ПР более распространены в странах с низким и средним уровнем развития, чем в развитых странах. В структуре причин перинатальной смертности (ПС) и неонатальной заболеваемости осложнения недоношенности занимают ведущие позиции[1–5].

Рост частоты кесарева сечения (КС), в том числе при ПР, вызывает озабоченность организаторов здравоохранения и акушерских сообществ различных стран. По данным новостного ресурса ООН (2021), за последние 30 лет распространенность КС в мире возросла с 7 до 21%. При этом она различается в разных странах, а в пределах одной страны — в разных регионах и стационарах разного уровня. Актуальным является изучение целесообразности КС при ПР в различные сроки гестации[2, 6–10].

Согласно данным доказательной медицины, повышение частоты КС больше 10% не улучшает акушерские и перинатальные исходы. Однако эти цифры не учитывают уровень учреждений. Кроме того, указанный принцип, принимающий во внимание наилучшие научные доказательства, не учитывает важность индивидуальных подходов в практическом акушерстве[11–14].

Отсутствие стандартизированной системы сравнительного анализа данных по частоте КС, имеющего практическую значимость, препятствуют пониманию тенденций в этой области. Для получения более объективного представления об эффективности сформировавшихся практик и выявления резерва для улучшения качества акушерской помощи в 2015 г. ВОЗ рекомендовала производить анализ частоты КС с использованием 10-групповой классификации КС, предложенной М. Робсоном. В последующем проведен ряд исследований с целью поиска резервов снижения частоты КС[11, 14–17].

Обоснованность проведения операции при анализе в группах резерва снижения частоты КС невозможна, а по анализу показаний, указанных в историях родов, не всегда убедительна. Если следовать принципу, что КС признано мерой сохранения здоровья матери и ребенка, то необходимы другие объективные инструменты оценки обоснованности его частоты в учреждениях. Проведены исследования, в которых определен коэффициент эффективности КС (КЭКС) с использованием показателей частоты КС и ПС в конкретном учреждении и в конкретном регионе[7, 18].

В то же время деятельность акушеров должна быть направлена не только на снижение распространенности КС в интересах матери, но и на обеспечение безопасности в тех случаях, когда КС показано. Несмотря на реальные успехи в области оперативного родоразрешения, многие аспекты КС при ПР остаются контраверсионными — взаимосвязь частоты КС с материнской смертностью и ПС, частотой послеоперационных осложнений (кровотечений и гнойно-септических осложнений), в том числе при преждевременном родоразрешении.

Цель исследования: оценить влияние частоты КС на перинатальные исходы ПР в стационаре 3-го уровня на основании КЭКС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ историй ПР женщин, родоразрешенных путем КС в 2021 году в ГУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, данных годовых отчетов по городу Душанбе и по ГУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Для выполнения исследования использована классификация М. Робсона, предусматривающая выделение 10 групп, она применяется по рекомендациям ВОЗ (2015). Для правильной сортировки проведенных родов с помощью классификации М. Робсона учитывают следующие характеристики: паритет, КС в анамнезе, начало родов (спонтанные или индуцированные), количество плодов, срок гестации, положение и предлежание плода.

Мы также подсчитали показатель ПС, который рассчитывается как отношение числа мертворожденных, а также умерших в первые 7 суток жизни к общему числу родившихся живыми и мертвыми, выраженное в промиле (‰).

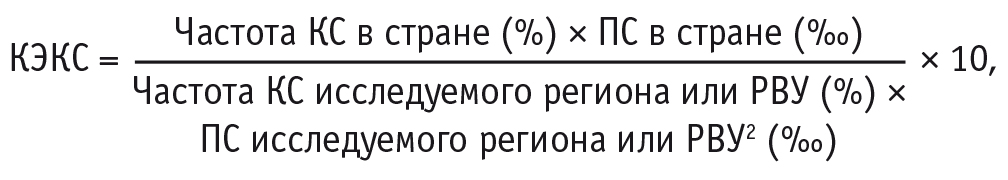

Подсчет КЭКС нами произведен по формуле:

где КС — кесарево сечение, ПС — перинатальная смертность, РВУ — родовспомогательное учреждение.

Коэффициент, равный 2 и более, считают отличным, от 1,5 до 2 — хорошим, от 1 до 1,5 — удовлетворительным, менее 1 — плохим[1, 15].

Статистический анализ полученных данных проведен с помощью прикладного пакета SPSS 17.0 (IBM SPSS Statistics, США). Для относительных величин вычислены доли (%). Сравнительный анализ осуществляли с использованием критерия χ2. Результаты считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2021 году в изученном стационаре зарегистрированы 9989 родов, родились живыми 10 015 новорожденных. Среди них двоен — 163, троен — 9 и одна пятерня. Зарегистрированы 107 случаев мертворождений и 264 случая ранней неонатальной смерти.

В весовой категории от 500 г до 1000 г родились живыми 95 (90 новорожденных умерли в раннем неонатальном периоде) и мертвыми 64 ребенка. При подсчете показателей ПС и КЭКС случаи ПС детей весовой категории от 500 г до 1000 г не учитывались. В статистику ПС вошли 217 случаев (21,4‰), из них мертворождений — 107 (10,6‰), ранней неонатальной смертности — 110 (10,8‰).

Частота КС по всем учреждениям г. Душанбе в 2021 году составила 12,6%, ПС — 18,6‰. Распространенность КС в изученном учреждении в 2021 году — 1846 (18,5%), ПС — 21,4‰.

Таким образом, частота КС в изученном стационаре 3-го уровня превысила таковую по г. Душанбе. КЭКС в изученном учреждении составил 0,3, что соответствует плохому значению (менее 1).

Дальнейший анализ проведен с включением всех случаев ПС начиная с 22 недель гестации. Количество случаев ПС среди всех случаев перинатальной гибели плодов и новорожденных при срочных и запоздалых родах составило 15,4% (57 из 371), при ПР — 84,6% (314 из 371). Удельный вес ПС при ПР в 5,5 раза превышал соответствующий показатель при срочных родах.

В связи с этим мы сочли целесообразным проанализировать вклад в ПС в учреждении 3-го уровня абдоминальных ПР и, используя классификацию М. Робсона, определить резервы снижения частоты КС в изученном стационаре.

Среди женщин, родоразрешенных абдоминально в изученном стационаре в 10-й группе (женщины с одноплодной беременностью, с головным предлежанием плода, гестационным сроком менее 37 нед, в т. ч. пациентки с рубцом на матке) КС проведено в 282 случаях из 885 ПР. Таким образом, доля КС при ПР в 2021 году — 31,9%, т. е. при каждых третьих ПР производили КС. Относительный вклад 10-й группы в общее количество КС составил 15,2% (282 из 1858).

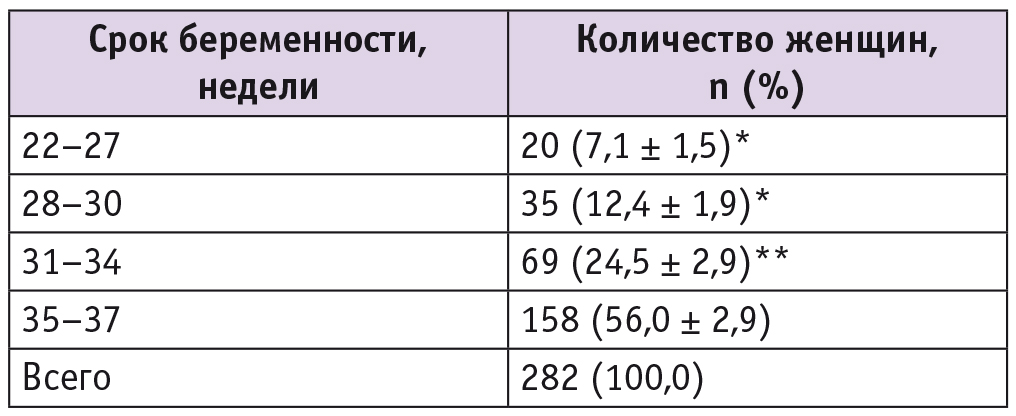

Анализ распределения женщин с ПР по гестационному сроку, родоразрешенных путем КС, показал, что с увеличением срока гестации частота КС возрастает: при экстремально ранних ПР (ЭРПР) она составила 7,1 ± 1,5%, при ранних ПР (РПР) — 12,4 ± 1,9%, при ПР — 24,5 ± 2,9%, при поздних ПР (ППР) — 56,0 ± 2,9%. Установлено статистически значимое повышение удельного веса КС при ППР по сравнению с таковым у беременных на других гестационных сроках (табл. 1).

Таблица 1

Распределение женщин с абдоминальными преждевременными родами по гестационному сроку

Примечание: отличия от женщин с родами в 35–37 недель статистически значимы: (*) — p < 0,01; (**) — p < 0,05.

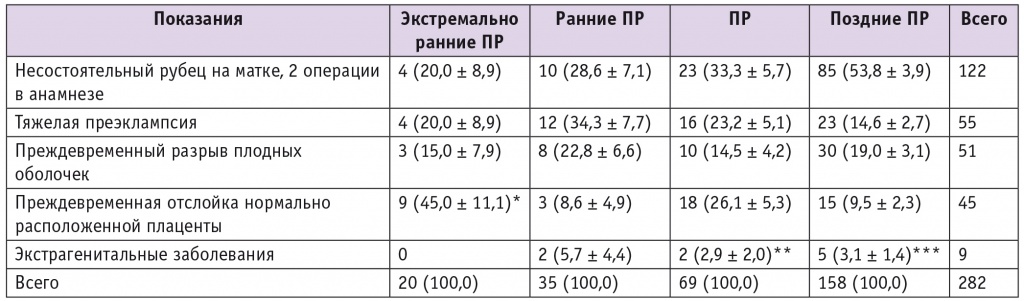

Самым распространенным показанием к КС в группе ЭРПР была преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, сопровождавшаяся кровотечением (45%), в данных случаях операция произведена для спасения жизни матери (табл. 2). Другие показания имели примерно одинаковый удельный вес.

Таблица 2

Показания к операции кесарева сечения при преждевременных родах (ПР), n (%)

Примечание. Отличия от группы ранних преждевременных родов статистически значимы: (*) — р = 0,01; (**) — р = 0,004; (***) — р < 0,001.

При РПР наиболее частым показанием к КС явилась тяжелая преэклампсия в сочетании с акушерскими осложнениями или угрожаемыми осложнениями тяжелой преэклампсии, при ПР и ППР — несостоятельный рубец на матке или более одной операции КС в анамнезе. По мере увеличения гестационного срока удельный вес показания «несостоятельный рубец на матке» повышался.

Наиболее часто КС по причине тяжелой преэклампсии выполнялось в группе РПР. В отношении показания «преждевременный разрыв плодных оболочек» особые закономерности не выявлены. Установлено статистически значимое увеличение удельного веса КС из-за преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты при ЭРПР по сравнению с соответствующим показателем при РПР (χ2 с поправкой Йейтса — 5,709, р = 0,01). Найдены также статистически значимые различия в удельном весе КС при экстрагенитальных заболеваниях между группами РПР и ПР (χ2 с поправкой Йейтса — 8,471; р = 0,004), РПР и ППР (χ2 с поправкой Йейтса — 14,692; р < 0,001).

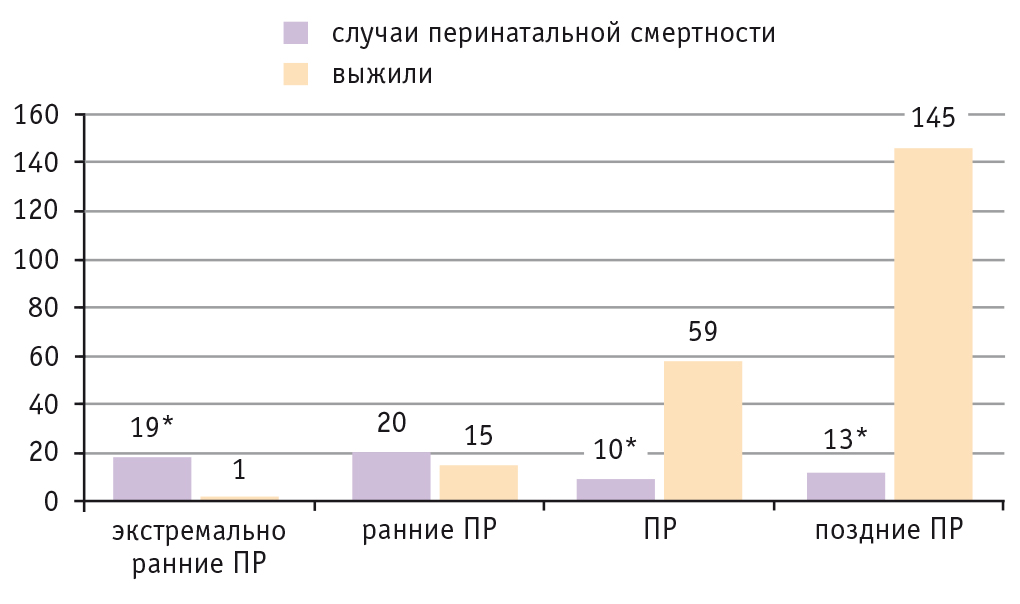

Количество перинатально умерших детей при КС превышало таковое выживших новорожденных при ЭРПР и РПР. При ПР и ППР выживших новорожденных, напротив, было значимо больше, чем случаев ПС (рис.).

Рис. Количество умерших и выживших плодов и новорожденных в зависимости от срока гестации при преждевременных родах (ПР) путем кесарева сечения.

* P < 0,001

Установлено, что при ЭРПР путем КС удельный вес ПС был статистически значимо выше удельного веса выживаемости новорожденных: 95 ± 4,9% против 5 ± 4,9% (р < 0,001). При РПР количество перинатальных смертей (57,1 ± 8,4%) также превышало число выживших детей (42,9 ± 8,4%), однако разница не была статистически значимой (р > 0,05). При ПР и ППР, наоборот, удельный вес выживаемости (85,5 ± 4,2% и 91,8 ± 2,2%) статистически значимо (р < 0,001) превышал таковой ПС (14,5 ± 4,2% и 8,2 ± 2,2%).

Соответственно соотношение числа перинатальных смертей и выживших новорожденных после КС на разных сроках гестации, изображенное графически, представляло собой кривую обратной зависимости — чем меньше срок, тем больше случаев ПС. При КС в сроки беременности до 28 недель на 1 выжившего новорожденного приходилось 19 случаев ПС, а в сроки от 28 до 31 недели — только 1,4 случая ПС.

Количество ранних неонатальных смертей при недоношенной беременности составило 242 (27,3% от общего количества ПР), т. е. каждый 3-й недоношенный новорожденный умирал в раннем неонатальном периоде.

ОБСУЖДЕНИЕ

Частота КС в изученном стационаре 3-го уровня превышает таковую по г. Душанбе на 5,9%, но она значительно ниже соответствующего показателя в стационарах 3-го уровня некоторых стран СНГ. Средняя распространенность абдоминального родоразрешения в России — 31%, что превышает среднемировое значение (21% в 2020 году). При ПР частота КС в России в стационарах 2-го уровня достигает 33,7%, в стационарах 3-го уровня — 54%[16, 19]. В Казахстане в учреждениях 3-го уровня количество КС колеблется от 26,9 до 35,8%[11, 15]. В этих же учреждениях относительный вклад ПР в общее количество оперативных родов составляет 12,2–12,7%, занимая второе место после показания «рубец на матке»[11, 15].

В нашем исследовании в 2021 году путем КС были родоразрешены 31,9% женщин с ПР. По данным перинатального центра г. Алма-Ата, подобный показатель составил 80,3%[15]. Приведенная статистика свидетельствует о нецелесообразности стремления к достижению определенной нормы частоты КС. Более правильно стремиться к повышению качества помощи матерям и детям путем обоснованности выбора метода родоразрешения, в связи с чем нами оценена эффективность КС в стационаре 3-го уровня.

Изучение эффективности КС в отношении перинатальных исходов показало, что КЭКС был равен 0,3 (менее 1, что соответствует плохому результату). Распространенность КС при ПР (31,9%) оказалась почти в 2 раза ниже, чем в некоторых стационарах 3-го уровня, а относительный вклад 10-й группы по классификации М. Робсона в общее количество КС — 15,5% при рекомендованных ВОЗ 25% — определяет актуальность более глубокого анализа высокой ПС при относительно низкой частоте КС.

Эффективность КС в отношении перинатальных исходов при ЭРПР и РПР требует дальнейших исследований, так как выживаемость глубоко недоношенных новорожденных остается низкой даже в развитых странах. Согласно данным предыдущих исследований, не установлена связь между КС и улучшением перинатальных исходов при ЭРПР, РПР и ПР [12, 14].

Результаты нашей работы показали, что абдоминальные роды в сроках от 31 до 37 недель беременности улучшают перинатальные исходы — выживших новорожденных было значимо больше, чем случаев ПС. Наименьшее соотношение числа выживших и перинатально умерших детей в сроки 22–31 неделя беременности при КС определяет необходимость поиска резервов снижения частоты КС в 10-й группе по классификации М. Робсона именно среди пациенток с ЭРПР и РПР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в Республике Таджикистан актуальной задачей является уменьшение показателей перинатальной заболеваемости и смертности, которые остаются высокими, особенно при преждевремнных родах (ПР), в том числе и при кесаревом сечении (КС).

Эффективность КС в стационаре 3-го уровня г. Душанбе оказалась низкой, и, как показали результаты нашего исследования, значительное количество перинатальных смертей происходят при экстремально ранних (ЭРПР) и ранних (РПР) оперативных ПР. При этом целью КС считается достижение благоприятного акушерского и перинатального исхода.

Классификация М. Робсона, предоставляющая возможность сравнительного анализа по стандартизированным показателям, позволяет определить направление поиска резервов снижения частоты КС. Но окончательные выводы могут быть сделаны после более глубокого анализа причин высокой перинатальной смертности (ПС) при ПР.

Высокий удельный вес показаний к операции при ЭРПР, РПР «преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты» и «тяжелая преэклампсия» свидетельствует о низком индексе здоровья женщин репродуктивного возраста в стране и необходимости более качественной прегравидарной подготовки, соответствующего антенатального наблюдения данной категории пациенток.

При ПР и поздних ПР основным показанием к КС явился несостоятельный рубец на матке, что диктует необходимость внедрения техники операции, обеспечивающей качество послеоперационного рубца, использование качественного шовного материала, а также профилактики, лечения послеоперационных септических осложнений и реабилитации.

Дальнейшие исследования, посвященные поиску резервов снижения частоты КС и причин высокой ПС при ЭРПР и РПР, дадут возможность обосновать решения на уровне страны, реализация которых будет способствовать улучшению качества помощи матерям и детям.

Поступила: 27.01.2022

Принята к публикации: 30.05.2022