ВВЕДЕНИЕ

Нарушение биоценоза влагалища и цервикального канала у беременных ассоциировано с рядом акушерских осложнений, в частности с невынашиванием беременности. Некоторые авторы считают, что дисбиоз влагалища является этиопатогенетическим фактором развития и прогрессирования истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН)[1–3]1.

У здоровых женщин детородного возраста вагинальный биотоп на 95–98% представлен лактобациллами. Именно они выполняют барьерную функцию и обеспечивают высокий уровень противомикробной защиты за счет продукции молочной кислоты, ингибирующей рост патогенной микрофлоры и создающей кислую среду во влагалище (pH < 4,5)[4, 5]. Снижение количества лактобацилл приводит к уменьшению продукции молочной кислоты и, соответственно, к увеличению рН влагалища — это один из критериев бактериального вагиноза, описанных Амселем.

Наличие клиники вульвовагинита не всегда сопряжено с изменением рН влагалища, поэтому интересным направлением в изучении микробиоты влагалища и цервикального канала является анализ роста микрофлоры при вульвовагините в зависимости от рН влагалища[6], что позволит впоследствии выбрать оптимальную тактику ведения пациенток с ИЦН.

Цель исследования: изучить микробиологический состав цервикального канала при ИЦН у пациенток с клиникой вульвовагинита в зависимости от уровня рН влагалищного содержимого.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В проспективное исследование были включены 67 пациенток репродуктивного возраста, проходивших стационарное лечение в отделении патологии беременности СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова (г. Самара) с диагнозом ИЦН, требующей предоставления медицинской помощи матери (О34.4). Исследование проходило с 10 марта 2019 года по 10 марта 2020 года с последующим наблюдением за течением беременности и особенностями родов.

Критериями включения стали прогрессирующая одноплодная беременность, диагноз ИЦН, клинически верифицированный диагноз вульвовагинита, письменное информированное согласие пациентки на участие в исследовании.

Критерии исключения: многоводие, многоплодие, врожденные пороки развития плода и другие ситуации, когда пролонгирование беременности противопоказано, ВИЧ-инфекция, гепатит В, С.

Диагноз устанавливали на основании жалоб пациенток, данных объективного осмотра, результатов УЗИ. Критерием постановки диагноза ИЦН служила общепринятая картина при УЗИ: бессимптомное укорочение длины сомкнутых стенок цервикального канала менее 25 мм и/или дилатация цервикального канала более 10 мм на всем протяжении.

Осуществляли рН-метрию, микроскопию мазков, микробиологическое исследование цервикального канала, анализ методом ПЦР на Chlamydia trachomatis и Mycoplasma genitalium.

Все пациентки уже на амбулаторном этапе начали получать вагинальную форму микронизированного прогестерона в дозе 200 мг в сутки для терапии ИЦН. На стационарное лечение они были направлены для решения вопроса о дальнейшей коррекции ИЦН.

В первый день (скрининг, включение в исследование) мы получали письменное информированное согласие пациентки, проверяли соответствие критериям включения и исключения. Фиксировали исходные антропометрические, социальные, клинико-анамнестические данные, особенности течения настоящей беременности и паритет, затем производили осмотр и взятие материала для анализов (бактериоскопию, рН-метрию влагалищной жидкости, бактериологическое исследование).

При рН влагалищной жидкости > 4,5 и клинических признаках вульвовагинита пациенткам эмпирически был рекомендован препарат Метрогил плюс в виде геля интравагинально по одному полному аппликатору 2 раза в сутки (утром и вечером) 5 дней, эти женщины составили основную группу (n = 40). При рН влагалищной жидкости ≤ 4,5 и клинических признаках вульвовагинита пациенткам эмпирически был рекомендован препарат Тержинан (тернидазол + неомицин + нистатин + преднизолон) в форме вагинальных таблеток (по 1 вагинальной таблетке на ночь), эти пациентки вошли в группу сравнения (n = 27).

Препарат Метрогил гель содержит метронидазол, предназначен для местного использования; представляет собой комбинированный препарат, воздействие которого обусловлено наличием в его составе двух веществ: метронидазола и клотримазола. Метронидазол активен в отношении простейших, грамотрицательных и грамположительных анаэробов, среди них Bacteroides fragilis, Fusobacterium spp., Prevotella spp., Gardnerella vaginalis, Clostridium perfringens, Рeptococcus spp. Клотримазол оказывает фунгицидное и бактерицидное действие, проявляет активность в отношении грибов Candida spp., Coccidioides immitis, грамположительных бактерий Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Echerichia coli, Klebsiella pneumoniae, Рseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis2.

Нами изучены результаты бактериологического анализа влагалищного и цервикального содержимого путем культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов на специальных питательных средах, а также данные микроскопического исследования мазков из влагалища и цервикального канала, окрашенных по Граму. При микроскопии мазка оценивались количество клеток плоского эпителия, лейкоцитов, наличие палочковой, кокковой либо смешанной флоры, в том числе патогенной: гонококков, трихомонад и т. д. Степень микробной обсемененности определяли методом секторального посева, выражая степень колонизации в КОЕ/мл. Родовую и видовую идентификацию культур осуществляли путем изучения морфологических, культуральных и биохимических свойств выделенных микроорганизмов.

Результаты посевов представлены в трех вариантах. Первый вариант — это частота выявления микроорганизма у пациенток в группе (абсолютное число и проценты). Второй вариант — абсолютное количество выявленного микроорганизма в виде геометрического среднего десятичного логарифма. Третий вариант представлен в виде относительного количества, получен из отношения абсолютного количества искомого микроорганизма к абсолютному количеству общей бактериальной массы (ОБМ), выражен в процентах и показывает процентное соотношение микроорганизмов в составе групп.

На 9–11-й день госпитализации проводили повторное исследование в зеркалах, оценивали динамику клинических симптомов, показатель рН и данные бактериоскопического исследования мазка. Регистрировали удовлетворенность лечением и комплаентность пациенток; нежелательные явления, связанные с приемом препарата.

Результаты исследования обрабатывали при помощи программ Statistica 10.0, SPSS 13. Для описания количественных данных использована медиана (Ме), а для интервальной оценки — верхний (Q1) и нижний (Q3) квартили, так как исследуемые выборки не подчиняются закону нормального распределения (несоответствие нормальному распределению определено методом Шапиро — Уилка). В случае результатов бактериологических посевов данные представлены в виде геометрической средней (Мгеом).

Остальные признаки относились к бинарным качественным переменным по типу «есть/нет», часто́ты приведены в абсолютных числах и процентах. Качественные признаки анализировали с помощью таблиц сопряженности с применением критерия χ2 либо двустороннего критерия Фишера. Статистически значимыми считали различия при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

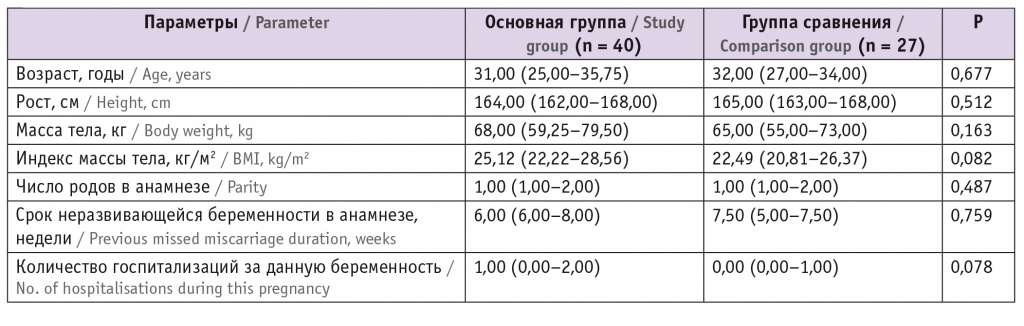

Анализ факторов риска формирования вульвовагинита по тому или иному типу в зависимости от рН влагалища не выявил значимых различий: участницы обеих групп были сопоставимы по возрасту, весо-ростовым показателям, акушерскому анамнезу (табл. 1). Так, средний возраст пациенток в основной группе составил 30,30 ± 6,22 года, в группе сравнения — 30,96 ± 4,38 года (р = 0,677).

Таблица 1

Клинико-анамнестические данные пациенток исследуемых групп, Me (IQR)

В основном женщины были среднестатистического роста и телосложения. Обращает на себя внимание отсутствие пациенток с ожирением. Низкий ИМТ как раз характерен для женщин с недифференцированными дисплазиями соединительной ткани (фактор риска формирования ИЦН).

Большинство участниц были повторнородящими, однако преждевременные роды в анамнезе имелись лишь у 2 (5,0%) пациенток основной группы и у 1 (3,7%) пациентки группы сравнения (р = 0,242), кесарево сечение в анамнезе — у 1 (2,5%) женщины из основной группы и у 2 (7,4%) из группы сравнения (р = 0,341).

Аборты в анамнезе отсутствовали у 25 (62,5%) пациенток в основной группе и у 22 (81,5%) беременных группы сравнения (р = 0,111), один аборт в был у 12 (30%) пациенток основной группы и у 3 (11,1%) в группе сравнения, 2 и более абортов — у 3 (7,5%) и 2 (7,4%) женщин соответственно (р = 0,078).

Выкидыши до 12 недель беременности в анамнезе имели 4 (10%) участницы основной группы и 4 (14,8%) группы сравнения (р = 0,635), выкидыши в сроке беременности от 12 до 22 недель — 2 (5,0%) и 2 (7,4%) пациентки соответственно (р = 0,683); у 7 (17,5%) женщин в основной группе и у 2 (7,4%) в группе сравнения (р = 0,44) в анамнезе была неразвивающаяся беременность на сроке 6,0 недель и 7,5 недели соответственно (р = 0,759).

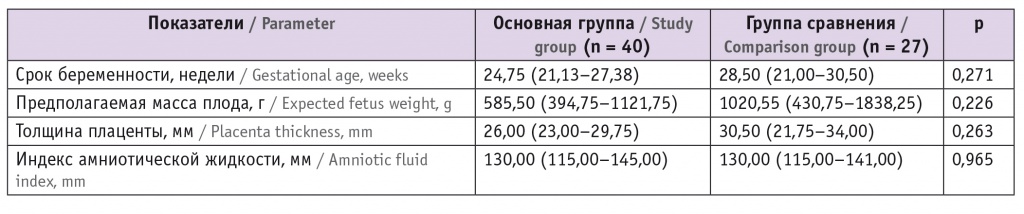

При поступлении в стационар у всех пациенток выполнено УЗИ, результаты представлены в таблице 2. При средней длине шейки матки 24,5 мм в основной группе и 24 мм в группе сравнения женщины были своевременно госпитализированы в стационар, что обеспечивается 100%-ным определением длины шейки матки при первом скрининговом исследовании в Самарской области и четким соблюдением клинических рекомендаций по динамическому наблюдению за длиной шейки матки у пациенток группы риска.

Таблица 2

Данные ультразвукового исследования при госпитализации у пациенток исследуемых групп, Me (IQR)

Из данных таблицы 2 следует, что больные обеих групп были сопоставимы по сроку беременности, предполагаемой массе плода, толщине плаценты и индексу амниотической жидкости, патологические изменения в плаценте отсутствовали в обеих группах.

Так как клинически верифицированный диагноз вульвовагинита являлся критерием включения в исследование, у всех участниц выявляли те или иные признаки заболевания.

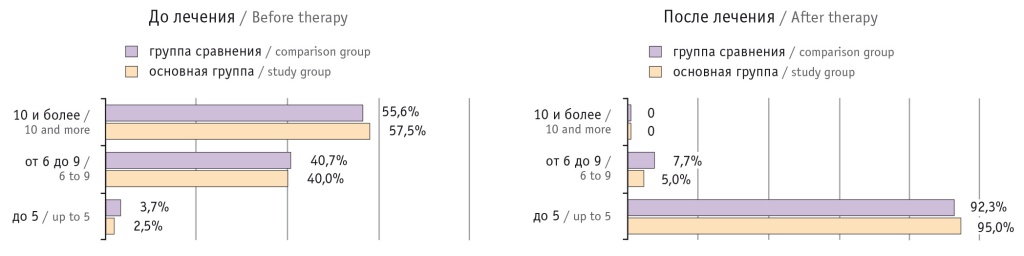

При объективном гинекологическом осмотре в зеркалах гиперемия и отек слизистой влагалища обнаружены у 23 (57,5%) пациенток основной группы и у 15 (55,6%) в группе сравнения, у них же при бактериоскопии влагалищных выделений (при увеличении ×1000) найдено более 10 лейкоцитов в поле зрения, среди этих пациенток в основной группе у 6 (15,0%) также выявлены нити мицелия (рис. 1).

Рис. 1. Количество лейкоцитов в поле зрения (при увеличении ×1000) до и после лечения в основной группе и группе сравнения

Обильные пенистые выделения имели место у 16 (40,0%) женщин основной группы и у 11 (40,7%) в группе сравнения, у них же при бактериоскопии количество лейкоцитов было в пределах 6–9 в поле зрения.

Лишь у 1 (2,5%) пациентки основной группы и у 1 (3,7%) из группы сравнения имелись обильные беловатые выделения, а при бактериоскопии обнаружено незначительное количество лейкоцитов (до 5 в поле зрения) с наличием обильной кокко-бациллярной флоры.

Необходимо отметить, что у участниц основной группы показатель рН влагалища был равен 5,0 (4,8–5,0), вероятно, за счет высокого эстрогенного фона, присущего беременности. В группе сравнения до лечения медиана рН составила 4,5 (4,5–4,5).

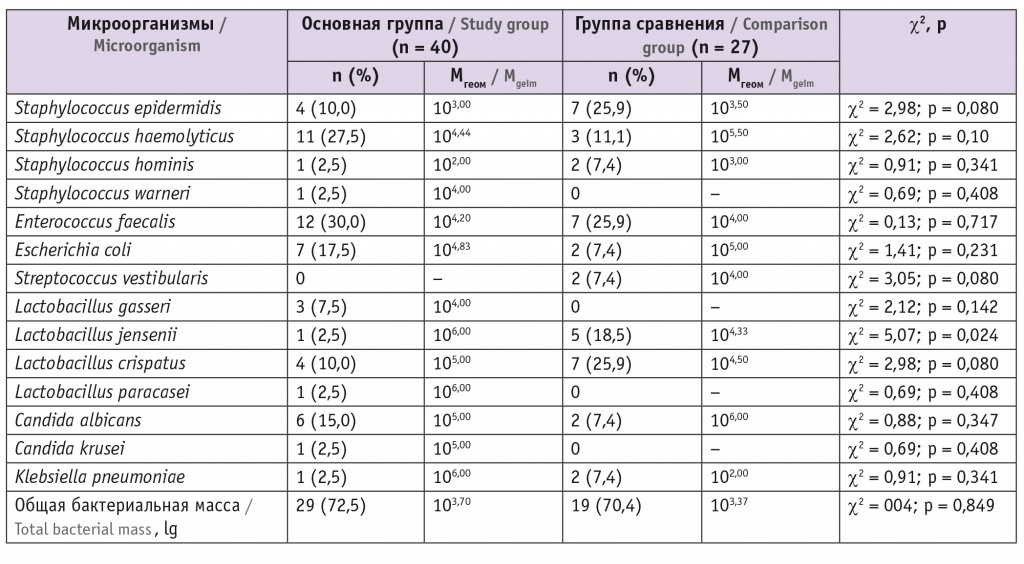

При анализе результатов бактериологического исследования отделяемого цервикального канала (табл. 3) статистически значимые различия между группами не найдены: роста микроорганизмов на стандартных средах не было у 11 (27,5%) беременных основной группы и у 8 (29,6%) из группы сравнения, т. е. практически у каждой третьей беременной не удается на современных средах оценить микробиоценоз цервикального канала, и соответственно ОБМ для них рассчитать не представлялось возможным. Для тех беременных, у которых выявлен хоть какой-то рост микроорганизмов, нами рассчитана ОБМ (суммарный показатель роста микроорганизмов). В основной группе ОБМ была незначительно выше (103,70), чем в группе сравнения (103,37).

Таблица 3

Результаты посева из цервикального канала при истмико-цервикальной недостаточности в зависимости от уровня рН влагалища

По частоте выявления в основной группе лидирующие позиции занимали различные виды Staphylococcus spp. (n = 17; 42,5%). Их распространенность в группе сравнения —12 (44,4%). Обнаруженные виды Staphylococcus spp. преимущественно принадлежали к условно-сапрофитной флоре и в норме не относились к патогенам, за исключением Staphylococcus haemolyticus, который выявлен в основной группе в 2,5 раза чаще, чем в группе сравнения: у 11 (27,5%) участниц против 3 (11,1%) (р = 0,10).

В группе сравнения в равном соотношении со Staphylococcus spp. были представлены Lactobacillus spp. — 12 (44,4%) случаев, тогда как в основной группе Lactobacillus spp. встречались значимо реже — 9 (22,5%) (р = 0,05). Обращает на себя внимание более высокое содержание считающихся наиболее активными Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensenii в группе сравнения. Lactobacillus crispatus является самой активной и распространенной лактобациллой среди всех обнаруженных. В основной группе лактобациллы отличались не только по количественному составу, но и по качественному. В этой группе встречались лактобациллы с более слабыми функциональными особенностями (Lactobacillus gasseri, Lactobacillus paracasei), которые отсутствовали в группе сравнения. Очевидно, с качеством и количеством лактобактерий связана степень закисления влагалищной среды.

В основной группе чаще наблюдались признаки присутствия грибов: у 7 (17,5%) пациенток были нити мицелия в мазках и результатах бактериологических посевов, тогда как в группе сравнения — лишь 2 случая. Согласно данным литературы[7], повышение рН влагалища приводит к активизации грибкового роста, что мы и наблюдали в своем исследовании.

При рН > 4,5 (основная группа) посев из цервикального канала характеризовался разнообразием условно-патогенных микроорганизмов и представителей нормальной микрофлоры. Обращало на себя внимание относительно более высокое распространение E. coli и Enterococcus faecalis в этой группе (см. табл. 2).

Klebsiella pneumoniae выявлена в одном случае, однако в достаточно высоком титре (106) в основной группе и в двух случаях в группе сравнения, но в низком титре (102).

Интересно отметить, что, несмотря на незначительное преобладание ОБМ в основной группе (103,70 против 103,37 в группе сравнения), многообразие микроорганизмов практически не различалось, что хорошо видно по индексу Шеннона (незначительно более высокий индекс Шеннона в группе сравнения характеризует микробиом как более разнообразный: 0,51 ± 0,15 против 0,26 ± 0,08 в основной группе, р = 0,156) и по индексу Симпсона (более низкий индекс Симпсона в группе сравнения также характеризует микробиом как более разнообразный: 0,70 ± 0,09 против 0,80 ± 0,06 в основной группе, р = 0,160).

На 9–11-й день госпитализации проводили повторное исследование в зеркалах, оценивали динамику клинических симптомов, показатель рН и результаты бактериоскопического исследования мазка.

После проведенного лечения в обеих группах отсутствовали жалобы на патологические выделения из влагалища. При объективном осмотре визуализировались нормализация окраски стенок влагалища, умеренные выделения. Несмотря на исходно высокое число лейкоцитов у участниц обеих групп, после проведенного лечения у подавляющего большинства пациенток количество лейкоцитов было до 5 в поле зрения (см. рис. 1). Показатель pH влагалищной жидкости значимо снизился у женщин основной группы и остался в пределах нормативных значений в группе сравнения.

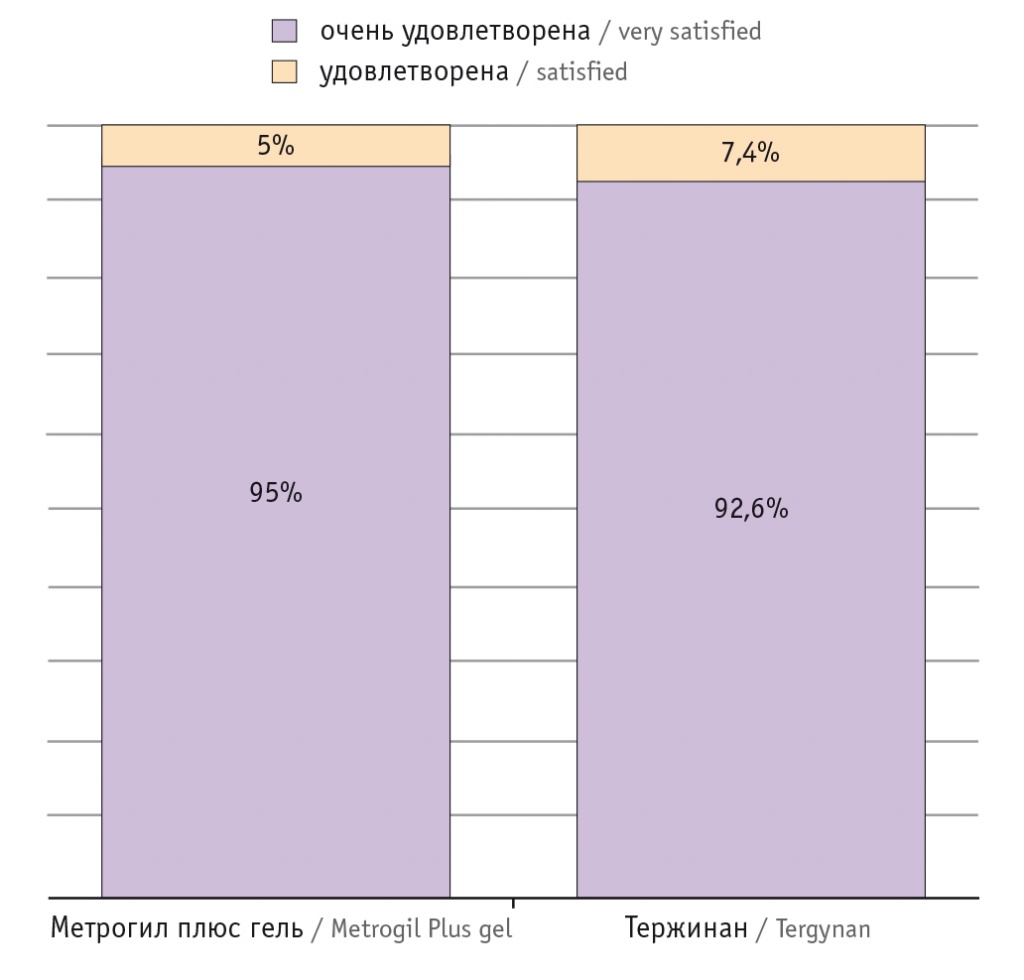

Мы регистрировали удовлетворенность терапией и комплаентность пациенток. Более 90% участниц были очень удовлетворены терапией (рис. 2), все пациентки закончили курс лечения, нежелательных явлений не было.

Рис. 2. Степень удовлетворенности пациенток проводимым лечением

После исчезновения клинических проявлений и нормализации результатов бактериоскопического исследования пациенткам устанавливали акушерский пессарий. В дальнейшем проводилось наблюдение за ними до родов с фиксацией особенностей течения беременности и родов. Беременность протекала без особенностей, до 34 недель пациентки получали вагинальные формы микронизированного прогестерона в дозе 200 мг, в 37–38 недель акушерский пессарий удаляли. В каждой группе наблюдалось по одному случаю преждевременных родов: 2,5% в основной группе и 3,7% в группе сравнения (р = 0,277).

ОБСУЖДЕНИЕ

Современные методы оценки микробного состава влагалища в очередной раз показали, что физиологически протекающая беременность характеризуется стабильным вагинальным бактериальным составом с доминированием Lactobacillus spp. и низкой общей бактериальной обсемененностью[8–10]. Увеличение стабильности вагинальной микробиоты во время беременности частично объясняется повышенным уровнем эстрогенов, который, как считается, стимулирует отложение гликогена в вагинальных эпителиальных клетках, что, в свою очередь, благоприятствует колонизации Lactobacillus spp.[11]. Напротив, неблагоприятные исходы беременности, такие как преждевременный разрыв плодных оболочек и невынашивание, связаны с уменьшением количества Lactobacillus spp. и доминированием сообществ с более высоким бактериальным разнообразием[12–18].

Нормальная микрофлора влагалища здоровой женщины репродуктивного возраста содержит грамположительные и грамотрицательные аэробные, факультативно-аэробные и облигатно-анаэробные микроорганизмы, при этом 95–98% всех микроорганизмов представлены Lactobacillus spp.[19]. Снижение числа Lactobacillus spp. свидетельствует о дисбиозе влагалища. Так, по данным В.Н. Прилепской и Г.Р. Байрамовой[20], перекись-продуцирующие лактобактерии выявляются у 5% женщин с бактериальным вагинозом, у 37% с промежуточным типом биоценоза и у 61% с нормоценозом. Значит, ацидофильная микрофлора является естественным микроэкологическим барьером на пути проникновения экзогенных микроорганизмов во влагалище.

При культуральном исследовании во влагалище здоровой женщины репродуктивного возраста можно выявить более 30 видов микроорганизмов[21], но все равно Lactobacillus spp. доминируют. Содержимое цервикального канала является зеркальной проекцией влагалищного биотопа, и рост тех или иных микроорганизмов в цервикальном канале в высоком титре (105 и более) свидетельствует об их высоком содержании во влагалище. В исследовании[22] при доношенной беременности роста микрофлоры не было у каждой третьей пациентки при преждевременном разрыве плодных оболочек, схожие данные мы получили в этом исследовании, тогда как при физиологически протекающей доношенной беременности рост микрофлоры в цервикальном канале с использованием тех же сред отсутствовал в 50% случаев.

Частота выявления Lactobacillus spp. была выше у пациенток с уровнем рН 4,5 и ниже (44,4% случаев), тогда как при рН более 4,5 Lactobacillus spp. находили лишь у 22,5% женщин, что подтверждает теорию формирования ощелачивания среды влагалища при замещении Lactobacillus spp. другими видами микроорганизмов[20].

Из всего разнообразия представителей вагинальных лактобацилл доминирующими являются четыре вида: L. crispatus, L. jensenii, L. gasseri и L. iners[21]. По данным литературы, в биотопе здоровых женщин преобладают L. crispatus [22, 23], а L. gasseri и L. iners в 4 раза чаще встречаются у женщин с бактериальным вагинозом[24–26]. В нашем исследовании в группе сравнения были обнаружены только L. crispatus и L. jensenii, наиболее сильные «защитники» влагалищного биотопа, тогда как в основной группе наблюдались и L. gasseri.

Согласно результатам исследования[22], непатогенные виды Staphylococcus spp. в небольшом количестве (103,3–103,9) являются наиболее распространенными представителями биотопа цервикального канала, что подтверждают наши результаты — более 40% в обеих группах. При развитии дисбиотических процессов общая бактериальная обсемененность представителями Staphylococcus spp. повышается — растут частота их выявления и абсолютное количество; также появляются патологические формы (S. haemolyticus), у которых установлена четкая ассоциация с аэробным вагинитом[27–30].

Вторым по частоте выявления в бактериологических посевах цервикального канала в нашей работе стал E. faecalis. Распространенность E. faecalis в биотопе цервикального канала здоровой женщины составляет 13%, при наличии воспалительных заболеваний возрастает в 2 раза[31]. В нашем исследовании частота выявления E. faecalis составила 30% в основной группе и 25,9% в группе сравнения.

Streptococcus vestibularis найдены нами у двух пациенток в группе сравнения. В целом, по данным литературы, это условно-патогенный микроорганизм, который является естественным обитателем организма человека и локализуется преимущественно в кишечнике, носоглотке и влагалище. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний3, в 30% случаев St. vestibularis колонизирует влагалище, что является вариантом нормы.

Что касается E. coli, роль этого микроорганизма в этиопатогенезе нарушений биоценоза влагалища неоднозначна. Чаще всего E. coli ассоциирована с заболеваниями мочевыводящих путей, описаны случаи неонатального сепсиса, особенно при сверхранних преждевременных родах, послеродового эндометрита. Частота выявления E. coli в посевах, согласно данным литературы, составляет 2,5–8%[22, 29, 30]. В нашей работе у пациенток основной группы E. coli в посевах наблюдалась в 2,4 раза чаще — 17,5% против 7,4% в группе сравнения, однако выводы о влиянии на рН влагалища E. coli делать рано.

В целом большинство вышеперечисленных условно-патогенных микроорганизмов входят в список бактерий, ассоциированных с аэробным вагинитом (S. haemolyticus, E. faecalis, E. coli), и в многочисленных работах продемонстрирована их связь с неблагоприятными исходами беременности[23, 24], такими как ИЦН, преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек, ранний неонатальный сепсис, хориоамниониты и послеродовые метроэндометриты. Одним из доказанных факторов риска ИЦН являются также дисбиотические нарушения влагалища[32].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У большинства пациенток с вульвовагинитом и истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦН) во втором триместре в посевах из цервикального канала отмечено снижение распространенности, а также абсолютного и относительного количества Lactobacillus spp. При этом повышение рН влагалища ассоциировано с наличием L. gasseri и L. рaracasei, тогда как при нормальном рН лактобацилл в принципе больше и данные виды отсутствовали. Из всех лактобацилл в обеих группах доминируют L. crispatus.

Проведенное исследование продемонстрировало высокую клиническую эффективность препарата Метрогил плюс вагинальный гель и препарата Тержинан вагинальные таблетки у беременных женщин с неспецифическим вульвовагинитом и ИЦН с учетом рН влагалища.

Поступила: 27.01.2021

Принята к публикации: 25.02.2021

________

1 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 28 декабря 2018 г. № 15-4/10/2-7991 «О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения) “Истмико-цервикальная недостаточность”». URL: http://docs.cntd.ru/document/552443348 (дата обращения — 11.03.2021).

2 Инструкция к препарату Метрагил-плюс. Лекарственный справочник Геотар. URL: https://www.lsgeotar.ru/metrogil-plius-5635.html (дата обращения — 11.03.2021).