ВВЕДЕНИЕ

Демографическая ситуация в России в течение последних лет имеет выраженный негативный характер, обусловленный общим ухудшением здоровья населения страны, снижением рождаемости, сохраняющимися высокими показателями не только младенческой, но и материнской смертности в результате осложненного течения беременности, родов и послеродового периода. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (НКИ) COVID-19 число смертей, вызванных материнскими факторами, выросло в 2020 г. на 20%. Коэффициент материнской смертности поднялся до 11,2 на 100 тыс. родившихся живыми, увеличившись на 24%. В 2020 г. перинатальная смертность незначительно возросла за счет мертворождаемости, составив 7,25 на 1000 родившихся живыми и мертвыми (в том числе 5,67 мертворожденных)[1–3]1.

В марте 2020 г. ВОЗ объявила пандемию SARS-CoV-2. В настоящее время продолжается активное изучение вируса SARSCoV-2 и связанного с ним заболевания COVID-19, в том числе и среди беременных женщин. Физиологические изменения в сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной системах в период гестации позволяют предположить, что беременные женщины особо уязвимы к воздействию патогенных инфекционных агентов и развитию тяжелой инфекции, а это, в свою очередь, может привести к более высокой заболеваемости и смертности как матерей, так и плодов.

В исследованиях зарубежных авторов показано, что COVID-19 вызывает системное воспаление сосудов и повреждение эндотелия с поражением различных органов и систем[4, 5]2. Нарушение плацентогенеза, ассоциированное с системным поражением эндотелия сосудов при COVID-19, может вызвать плацентарную недостаточность (ПН)[6–10]. ПН является важнейшей проблемой акушерства и перинатологии ввиду высокой корреляции между нарушением функции плаценты и уровнем репродуктивных потерь[1, 11, 12]. При манифестации ПН существует риск гипоксии, задержки роста плода, в раннем неонатальном периоде — неврологических расстройств, позднее — высокой заболеваемости, нарушений физического и интеллектуального развития детей[13–15].

Несмотря на совершенствование методов лабораторно-инструментальной диагностики, распространенность патологии плаценты не имеет тенденции к снижению, она составляет от 20 до 60% в структуре причин перинатальной заболеваемости и смертности[13, 16]3. Доказана прямо пропорциональная, с высоким коэффициентом корреляции, зависимость между степенью гемодинамических нарушений в системе «мать — плацента — плод», частотой задержки роста плода, гипоксией, абдоминальным родоразрешением, нахождением новорожденного в отделении интенсивной терапии и перинатальными потерями[17]4. Патология маточно-плацентарного кровотока связана с реокоагуляционными расстройствами в виде гиперкоагуляции и гиперагрегации, которые способствуют прогрессированию нарушений маточно-плацентарной и фетоплацентарной микроциркуляции.

Опыт наблюдения за пациентами с COVID-19 показал, что у большинства из них появляются нарушения в системе свертывания крови по типу диссеминированного внутрисосудистого свертывания и тромботической микроангиопатии[18, 19]. Более того, необходимо учитывать опыт предыдущих эпидемий коронавирусных инфекций — SARS и MERS, во время которых в 2002–2003 гг. зарегистрированы случаи материнской смертности, самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов и рождения маловесных детей. Необходимо создание алгоритма наблюдения, диагностики и лечения беременных, перенесших COVID-19 во время гестации.

Цель исследования: оптимизация диагностических и лечебно-профилактических мероприятий у беременных, перенесших в период гестации НКИ COVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучены течение беременности, родов и перинатальные исходы у 60 женщин, перенесших COVID-19 во время настоящей беременности, родоразрешенных в условиях ГБУЗ МО МОНИИАГ. В зависимости от срока обращения в поликлиническое отделение МОНИИАГ пациентки были распределены на две группы. I группу составили 45 беременных, перенесших НКИ в I–II триместрах c последующим обращением и наблюдением в условиях поликлинического отделения МОНИИАГ, II группу — 15 беременных, переболевших НКИ в течение гестации и обратившихся в поликлиническое отделение перед родоразрешением. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ГБУЗ МО МОНИИАГ.

Показаниями к назначению низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в постоянном режиме явились подтвержденная тромбофилия, изменения в системе гемостаза после перенесенной НКИ, а также выявленные структурные изменения плаценты и гемодинамические нарушения в системе фетоплацентарного комплекса.

Беременным, которые имели высокий риск присоединения преэклампсии (преэклампсия в анамнезе, многоплодная беременность, АГ, СД, выявленные до беременности; заболевания почек и аутоиммунные заболевания или высокий риск присоединения преэклампсии по результатам первого скрининга), был рекомендован прием ацетилсалициловой кислоты в дозе 150 мг/день начиная с 12 недели гестации с целью профилактики преэклампсии.

Дипиридамол назначался при выявлении структурных изменений плаценты и гемодинамических нарушений в системе фетоплацентарного комплекса.

В ходе работы, помимо общеклинического обследования, дополнительно проводились расширенное исследование системы гемостаза (при постановке на учет, перед родоразрешением и по показаниям с целью контроля проводимой терапии), ультразвуковое и доплерометрические исследования в динамике, анализ гестационных и перинатальных исходов, подробно изучались сроки заболевания и течение НКИ.

Статистический анализ полученных результатов проводился при помощи пакета программ Statistica 10.0 (Statsoft, США). Для количественных признаков рассчитывались медиана и интерквартильный размах: Ме (Q25%–Q75%); для качественных — абсолютная величина (n) и доля (%) от общего объема группы. Проверку закона распределения количественных показателей осуществляли с использованием критерия Шапиро — Уилка. Поскольку закон распределения оказался отличным от нормального, применяли непараметрические критерии оценки статистической значимости различий.

Различия оценивали при помощи критерия Манна — Уитни (установление значимости разницы между двумя группами наблюдения, независимые выборки), теста Вилкоксона (сравнение данных в динамике у пациенток одной и той же группы, зависимые выборки).

Различия между качественными признаками проверялись при помощи критерия χ2 или точного теста Фишера (в случае, если хотя бы одно из значений в таблице сопряженности было менее 5). Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ анамнестических данных и особенностей течения настоящей беременности показал, что в I триместре заболевание НКИ перенесли 27 (60%) и 8 (53,4%) пациенток из I и II групп соответственно, с 12 по 24 неделю гестации болели 12 (26,7%) женщин из I группы и 2 (13,3%) из II группы; а после 24–25 недель гестации — 6 (13,3%) и 5 (33,3%) беременных соответственно.

Легкое течение НКИ, не требующее госпитализации, имело место у большинства обследованных пациенток в обеих группах — 37 (82,2%) в I группе и у 11 (73,3%) во II группе. Гипертермия 38°С и выше наблюдалась у 9 (20,0%) участниц I группы и у 5 (33,3%) во II группе, пневмония подтверждена у 8 (17,7%) и 4 (26,7%) соответственно.

Из 45 пациенток I группы у 12 (26,7%) беременность была первой, 33 (73,3%) имели в анамнезе беременности и роды. Отягощенный акушерский анамнез выявлен у 13 беременных, что составило 28,9% от всей группы и 39,4% от числа повторнобеременных. Во II группе у 5 (33,3%) женщин беременность оказалась первой, у 10 (66,7%) — повторной. Отягощенный акушерский анамнез и неблагоприятный исход предыдущих беременностей зафиксированы у 3 (20%) участниц.

Анализ ИМТ показал, что в I группе у большинства пациенток (88,9%) ИМТ находился в пределах нормы и составил от 18,5 до 25 кг/м2, а пациенток с ожирением 1–2-й степени было 5 (11,1%). Во II группе нормальный ИМТ имели 8 (53,4%) женщин, избыточную массу тела (ИМТ 25–29,9 кг/м2) — 4 (26,6%), ожирение 1–2-й степени — 3 (20%). Средняя прибавка массы за беременность у пациенток I группы составила 11,7 кг, а у пациенток II группы — 13,6 кг.

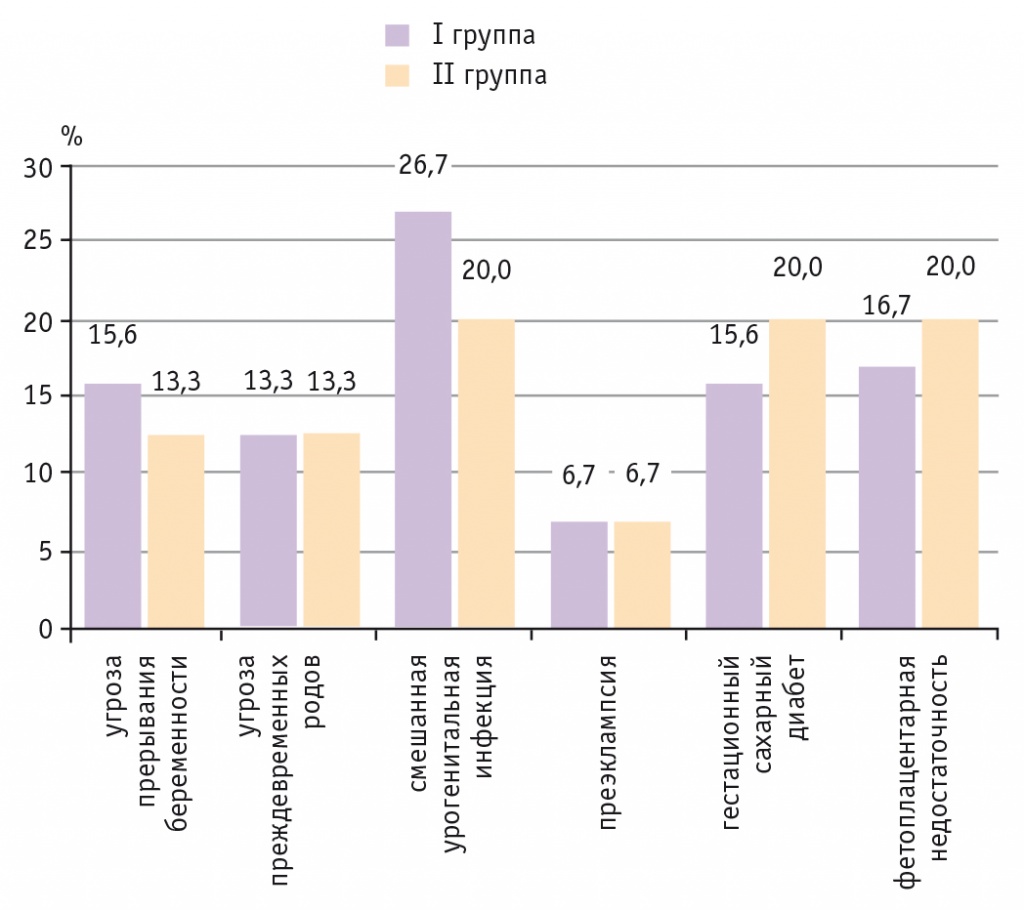

Проведенное обследование женщин, перенесших НКИ во время гестации, выявило высокую распространенность акушерских осложнений в обеих группах (рис. 1), в I группе отмечена тенденция к большей частоте смешанной урогенитальной инфекции, чем в I группе (р > 0,05). Фетоплацентарная недостаточность встречалась в I группе у 16,7%, а во II группе — у 20% пациенток.

Рис. 1. Гестационные осложнения у участниц I и II групп, %

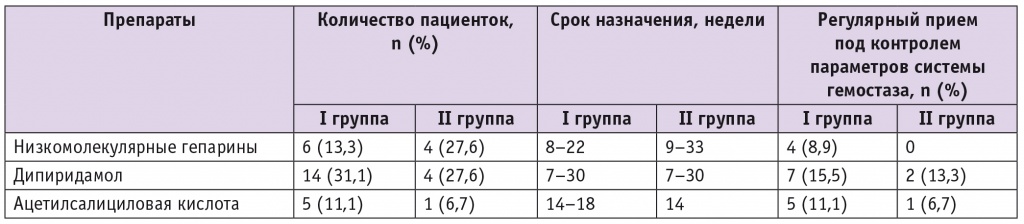

При первичном обращении в I группе НМГ и дезагреганты регулярно получали 16 (35,5%) женщин. Показаниями к назначению НМГ в постоянном режиме у 4 (8,9%) беременных с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом явились изменения в системе гемостаза после перенесенной НКИ. Среди показаний к назначению дипиридамола превалировали гемодинамические нарушения, маловодие, структурные изменения плаценты. В постоянном режиме препарат получали 7 (15,5%) беременных, а ацетилсалициловую кислоту (из-за риска преэклампсии по результатам скрининга) — 5 (11,1%) женщин.

Аналогичный анализ среди пациенток II группы на сроке 36–38 недель показал, что регулярно с контролем параметров гемостаза дипиридамол принимали 2 (13,3%) беременные, а ацетилсалициловую кислоту с учетом высокого риска преэклампсии — одна (6,7%) (табл. 1). Группы оказались сопоставимыми по частоте назначения лекарственных препаратов, однако пациентки II группы не получали НМГ регулярно.

Таблица 1

Характеристика проводимой терапии у беременных I и II групп

Во время первой консультации у всех участниц исследования проведено УЗИ и выполнен анализ стандартных гемостазиологических тестов. Верификация риска гиперкоагуляции проводилась на основании лабораторного и ультразвукового исследования.

У беременных, получавших НМГ, а также при выявлении ПН и/или структурных изменений плаценты исследовали тромбодинамику (n = 21). Пациентки II группы обследованы на сроке 35–37 недель.

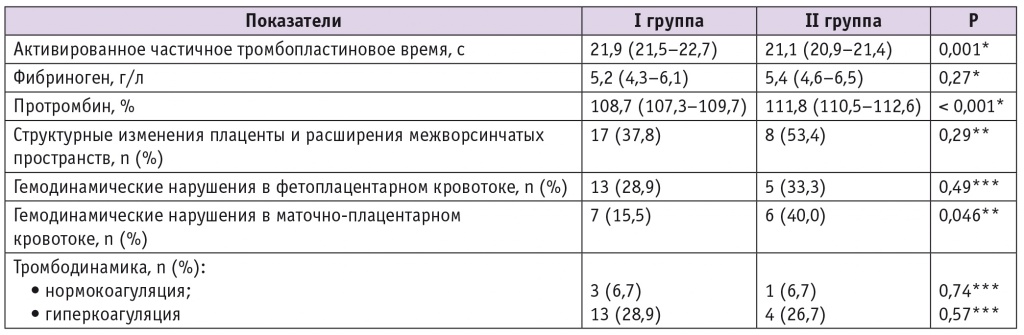

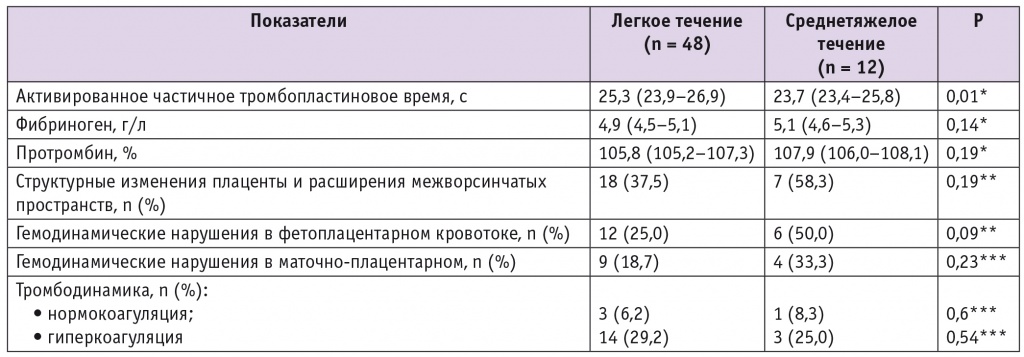

Сравнительный анализ показали, что по большинству критериев оценки обе группы на первом визите оказались сопоставимыми. Однако у женщин II группы было значимо меньше АЧТВ, выше уровень протромбина в крови, а также у них статистически значимо чаще наблюдались признаки гемодинамических нарушений в маточно-плацентарном кровотоке (МПК) (табл. 2).

Таблица 2

Результаты обследования пациенток, визит 1

* Критерий Манна — Уитни.

** Критерий χ2.

*** Точный тест Фишера.

Следует отметить, что, по данным УЗИ, нарушения в МПК найдены у 13 пациенток, а по результатам теста тромбодинамики обнаружены признаки гиперкоагуляции у 17 женщин, тогда как данные рутинной оценки гемостаза не выходили за пределы референсных значений.

Структурные изменения плаценты найдены у 8 (53,4%) обследованных, а тест тромбодинамики проведен у 5 из них. Гиперкоагуляция выявлена у 4 (26,7%) пациенток во II группе.

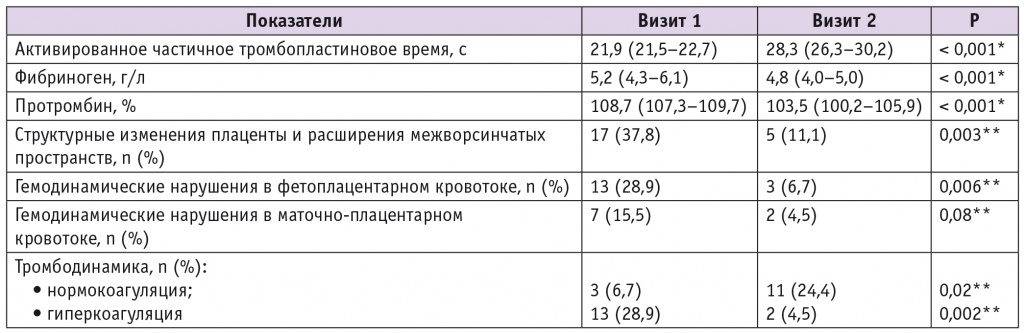

У участниц I группы в зависимости от полученных результатов проведены коррекция терапии с последующим ультразвуковым контролем структуры плаценты, а также оценка теста тромбодинамики (табл. 3).

Таблица 3

Результаты обследования пациенток I группы после проведенной коррекции терапии

* Критерий Вилкоксона.

** Точный тест Фишера.

Анализ оцениваемых показателей в динамике наблюдения за пациентками I группы позволил сделать вывод, что терапевтические мероприятия оказали влияние на состояние системы свертывания крови и показатели МПК. Статистически значимо после терапии повысилось АЧТВ на фоне снижения уровней фибриногена и протромбина (р < 0,001 во всех случаях). Кроме того, на фоне проводимого лечения значительно уменьшилась частота структурных изменений плаценты и расширения межворсинчатых пространств (р = 0,003) и гемодинамических нарушений в фетоплацентарном кровотоке (ФПК) (р = 0,006). О позитивном влиянии корригирующей терапии на состояние беременных после НКИ можно судить по показателям тромбодинамики (см. табл. 3), а именно по значимому (р = 0,002) снижению количества в этой группе беременных с гиперкоагуляцией.

Полученные результаты обследования всех пациенток сопоставлены с клиническим течением НКИ (табл. 4). У 37 (82,2%) участниц I группы и у 11 (73,3%) женщин II группы течение НКИ расценено как легкое, а среднетяжелое — у 8 (17,8%) и 4 (26,7%) беременных из I и II групп соответственно. Поскольку по большинству показателей при первом визите участницы обеих групп были сопоставимыми, мы объединили их, чтобы оценить, есть ли взаимосвязь между типом течения НКИ и показателями системы гемостаза и ФПК у беременных.

Таблица 4

Взаимосвязь между показателями гемостаза, данными ультразвукового исследования и тяжестью течения новой коронавирусной инфекции

* Критерий Манна — Уитни.

** Критерий χ2.

*** Точный тест Фишера.

Сопоставление лабораторных данных с клиническим течением НКИ у обследованных пациенток свидетельствует об отсутствии значимых различий в большинстве стандартных показателей гемостаза, и лишь углубленное изучение с помощью теста тромбодинамики показало гиперкоагуляцию у 29,2 и 25% беременных с легким и среднетяжелым течением НКИ соответственно. Своевременная диагностика и рациональная патогенетическая терапия найденных нарушений с лабораторным контролем гемокоагуляции способствовали нормализации внутриплацентарного кровотока у большинства беременных I группы.

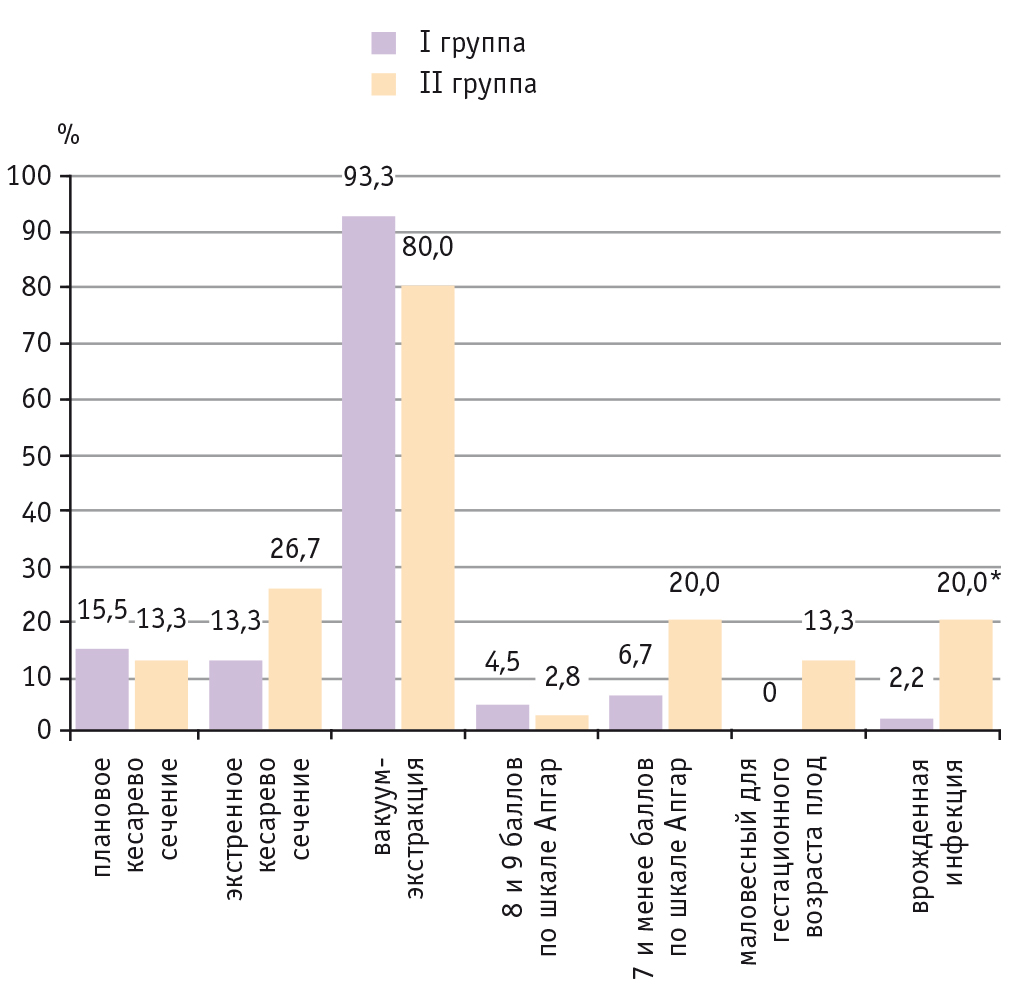

В условиях акушерского обсервационного отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ родоразрешены все беременные обследуемых групп при доношенном сроке гестации. Самопроизвольные роды произошли у 32 (71,1%) пациенток из I группы и у 8 (53,4%) из II группы (р = 0,16). Основными показаниями к оперативному родоразрешению у 13 (28,9%) участниц I группы явились наличие рубца на матке после предыдущего кесарева сечения в 7 (15,5%) наблюдениях, тазовое предлежание плода — в 3 (6,7%), прогрессирование хронической гипоксии плода — в 2 (4,5%) и предлежание плаценты в одном (2,2%) наблюдении.

Частота экстренного оперативного родоразрешения во II группе в относительном выражении превысила аналогичный показатель в I группе в 2 раза. Показаниями к нему во II группе стали прогрессирующая фетоплацентарная недостаточность у 2 пациенток, первичная слабость родовой деятельности у одной и излитие околоплодных вод при наличии рубца на матке после кесарева сечения с признаками истончения — еще у одной пациентки.

В удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 8 и 9 баллов в I группе рождены 42 (93,3%) ребенка, во II группе — 12 (80%) детей (р = 0,13). Маловесными для гестационного возраста родились 2 (13,3%) младенца от матерей из II группы. Врожденная инфекция имела место у 3 (20%) детей, рожденных женщинами II группы, против одного (2,2%) ребенка в I группе (р = 0,045). У одного (6,7%) ребенка, рожденного от матери во II группе, имелись проявления дыхательной недостаточности, потребовавшие проведения ИВЛ, с последующим подтверждением внутриутробной пневмонии.

Акушерские и перинатальные исходы в обеих группах отражены на рисунке 2.

Рис. 2. Акушерские и перинатальные исходы в группах обследованных, %.

* Р = 0,045

Необходимо отметить, что при сопоставлении результатов теста тромбодинамики, проведенного 21 беременной, и показателей состояния здоровья детей, выявлено следующее: у беременных с гиперкоагуляцией отмечалась тенденция к переводу ребенка на дальнейшее лечение, а не выписке домой. Среди беременных с нормокоагуляцией таких наблюдений не было, тогда как среди женщин с гиперкоагуляцией оказалось 3 пациентки с подобным исходом (р = 0,51).

Кроме того, гиперкоагуляция, по данным теста тромбодинамики, ассоциировалась с увеличенным риском оперативного родоразрешения. Среди беременных с гиперкоагуляцией было 10 родоразрешенных путем кесарева сечения, а у участниц с нормокогауляцией такие исходы отсутствовали (р = 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Физиологическая беременность характеризуется развитием гиперкоагуляции с повышенным тромбообразованием и усиленным внутрисосудистым воспалением, а у пациенток, перенесших COVID-19 во время гестации, гиперкоагуляция выходит за пределы физиологической адаптации системы гемостаза и становится одним из ведущих факторов формирования плацентарной недостаточности[10]5, в связи с чем прогнозирование, ранняя диагностика и профилактика тромботических осложнений являются важными задачами при ведении пациенток, переболевших COVID-19 во время беременности.

Проведенное исследование показало, что для женщин, перенесших новую коронавирусную инфекцию (НКИ) во время гестации, независимо от клинического течения и срока инфицирования НКИ, характерны гиперкоагуляционные изменения, однако стандартные гемостазиологические тесты, на наш взгляд, не в полной мере отражают постковидные изменения в отличие от теста тромбодинамики в сочетании с тщательной плацентометрией, при которой структурные изменения плаценты и нарушения внутриплацентарного кровотока косвенно могут свидетельствовать о наличии гиперкоагуляции. Рациональная антикоагулянтная и антиагрегантная терапия под контролем показателей свертывающей системы крови и структуры плаценты способствует значимому снижению частоты неблагоприятных акушерских и перинатальных исходов.

Поступила: 12.12.2022

Принята к публикации: 07.02.2023

________

1 Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Методические рекомендации. Министерство здравоохранения Российской Федерации; 2021. 135 с.

2 Coronavirus (COVID-19) infection in pregnancy. Version 16: RCOG, updated Thursday 15 December 2022. 61 p. URL: https://www.rcog.org.uk/media/ftzilsfj/2022-12-15-coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v16.pd... (дата обращения — 16.01.2023).

3 Guidance for management of pregnant women in COVID-19 pandemic. National Institute for Research in Reproductive Health, 2020. 17 p. URL: http://www.nirrh.res.in/wp-content/uploads/2020/04/Guidance-for-Management-of-Pregnant-Women-in-COVI... (дата обращения — 16.01.2023).

4 Coronavirus (COVID-19) infection in pregnancy. Version 16...; Report of the WHO-China joint mission on coronavirus disease-2019 (COVID-19). World Health Organization. 16–24 February 2020. 40 p. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-repor... (дата обращения — 16.01.2023).

5 Report of the WHO-China joint mission on Coronavirus disease-2019 (COVID-19)...