ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время быстро увеличивается число публикаций, посвященных массивным акушерским кровотечениям, обусловленным врастанием плаценты (placenta accreta). Врастание плаценты — патология ее прикрепления, обусловленная патологической инвазией трофобласта за область базальной пластинки эндометрия, в миометрий, вплоть до мочевого пузыря [1]. За последние 25 лет частота врастания плаценты значительно возросла — от 1 : 2510 в 1982 г. до 1 : 272 в 2016 г.[2, 3].

Существует прямая корреляция между количеством проведенных абдоминальных родоразрешений в анамнезе и риском появления врастания плаценты — 3%, 11%, 40%, 61%, и 67% при одном, двух, трех, четырех и пяти кесаревых сечениях соответственно[3, 4].

В исследованиях in vitro выявлено, что клетки цитотрофобласта при врастании плаценты обладают большей способностью к инвазии, чем в норме[5, 6]. Ключевыми факторами протеолиза при плацентации являются ферменты группы желатиназ — матриксные металлопротеиназы (MMPs) и их тканевые ингибиторы (TIMPs)[7–9]. В ряде работ показано, что уровни металлопротеиназ 2-го и 9-го типа (MMP-2, MMP-9) значительно выше в сыворотке у женщин с врастанием плаценты, чем у небеременных и при физиологически протекающей беременности[10, 11].

Концентрации TIMPs зависят от концентраций MMPs в тканях и внеклеточной жидкости. TIMPs ограничивают протеолитическую активность MMPs в фокальном околоклеточном пространстве[10–12]. TIMPs содержатся в соединительной ткани, отличаются по своей специфичности ингибирования желатиназ, наиболее активны TIMP-1 к MMP-9 и TIMP-2 к MMP-2. Повышение уровней протеаз приводит к увеличению продукции их ингибиторов, и определяющее значение для избыточного протеолиза имеет нарушение их баланса[10].

Известен еще один маркер активности цитотрофобластической инвазии — кисспептин-1, обладающий потенциальным свойством подавлять опухолевые метастазы. В нескольких исследованиях[13–15] сопоставили уровни иммуноэкспрессии ММР-9, MMP-2 и кисспептина 1 в плацентарной ткани; была установлена способность кисспептина 1 подавлять цитотрофобластическую инвазию за счет снижения активности ММР-9, MMP-2. Феномен депортированного синцитиотрофобласта[16] приводит к росту концентрации вышеописанных веществ в сыворотке крови, что позволяет предположить возможность их использования в качестве сывороточных предикторов врастания плаценты.

Ввиду до сих пор сохраняющихся сложностей в антенатальной верификации диагноза представляется важным найти новый способ диагностики патологии на основе изучения предполагаемых биохимических предикторов врастания.

Целью проводимого нами исследования является изучение некоторых звеньев патогенеза врастания плаценты, а также определение сывороточных концентраций маркеров цитотрофобластической инвазии: MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, кисспептина 1 — и возможности использования их в качестве новых предикторов placenta accreta.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось с 2015 по 2019 г. сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии Ставропольского государственного медицинского университета на базе Ставропольского краевого клинического перинатального центра и Ставропольского краевого клинического перинатального центра № 1 под руководством заведующего кафедрой, профессора, д. м. н. В.А. Аксененко, а также сотрудниками ФГБНУ «НИИ морфологии человека» (г. Москва) под руководством заслуженного деятеля науки, профессора, д. м. н. А.П. Милованова.

В исследование включены 150 беременных: 100 c диагнозом предлежания плаценты и 50 участниц контрольной группы. У 50 женщин интраоперационно и после гистологического исследования верифицирован диагноз врастания плаценты (основная группа), группу сравнения составили 50 беременных с предлежанием плаценты без подтвержденного врастания.

Оперативное родоразрешение женщин контрольной группы осуществлялось при относительно благополучном течении беременности в плановом порядке по следующим показаниям: тазовое предлежание плода при относительно крупных его размерах (15 случаев); ножное предлежание плода (15 случаев); косое или поперечное положения плода (15 случаев); тазовое предлежание плода при анатомическом сужении таза (5 случаев).

Кровь для исследования бралась с утра, в 07:00, за сутки до родоразрешения, из локтевой вены в количестве 10 мл в вакуумные пробирки Vacutainer с активатором свертывания (кремнеземом). Материалом для изучения являлась сыворотка крови. При исследовании применялась одна из наиболее распространенных модификаций анализа — гетерогенный ИФА (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA). Использовались стандарты, контроли к стандартным тест-системам для определения концентраций MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, кисспептина 1 (Cloud Clone Corp., США).

Материал для иммуногистохимического исследования брался интраоперационно: иссекались фрагменты миометрия и базальной оболочки, участок из центра плаценты. У пациенток из группы с врастанием плаценты материал брался из области «аневризматического» выпячивания, представленного вросшей плацентой и стенкой матки: из стенки матки вырезали полоску длиной 3–5 см и шириной 1,5–2 см вместе с подлежащей плацентарной тканью. Эти полоски прикрепляли нитками к плотной бумаге с обязательным обозначением эндо- и миометрия и целиком фиксировали в нейтральном формалине. Весь материал доставлен в ФГБНУ «НИИ морфологии человека». Полоски укладывали и заливали в парафин так, чтобы в микропрепаратах были видны ворсины и переход эндометрия в миометрий.

Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, азокармином по Маллори. После просмотра их в микроскопе Leica DM2500 из отобранных блоков готовили срезы для иммуногистохимии со следующими антителами: 1) MMPs — ММР-2 (клон 17B11, реагенты Novocastra компании Leica Biosystems, Германия) и ММР-9 (клон 15W2, реагенты Novocastra компании Leica Biosystems, Германия) — маркеры активности инвазивных клеток; 2) кисспептин 1 (клон ab55384, фирмы Abcam, Великобритания) — ингибитор инвазивных клеток; 3) TIMP-1 (клон EPR18352 фирмы Abcam, Великобритания) и TIMP-2 (клон 3A4 фирмы Abcam, Великобритания) — ингибиторы MMPs, маркеры децидуальных клеток.

Кроме того, некоторые иммуномаркеры (раздельно TIMP-1, TIMP-2 в плацентарных ворсинах, суммарно — для децидуальных клеток, суммарно ММР-2 и ММР-9 — для инвазивных клеток) оценивали по балльной шкале активности: 1 — слабая коричневая окраска цитоплазмы клеток, 2 — средняя, 3 — выраженная.

Cтатистический анализ проводился путем подсчета средних величин, стандартного отклонения, стандартной ошибки среднего, t-критерия (критерия Стьюдента) для нормального распределения, непараметрического анализа (определения критериев Манна — Уитни, Фишера) на базе программного пакета Statistica 10.0 (StatSoft, США) (серийный номер AXAR306F596204FA-J). Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

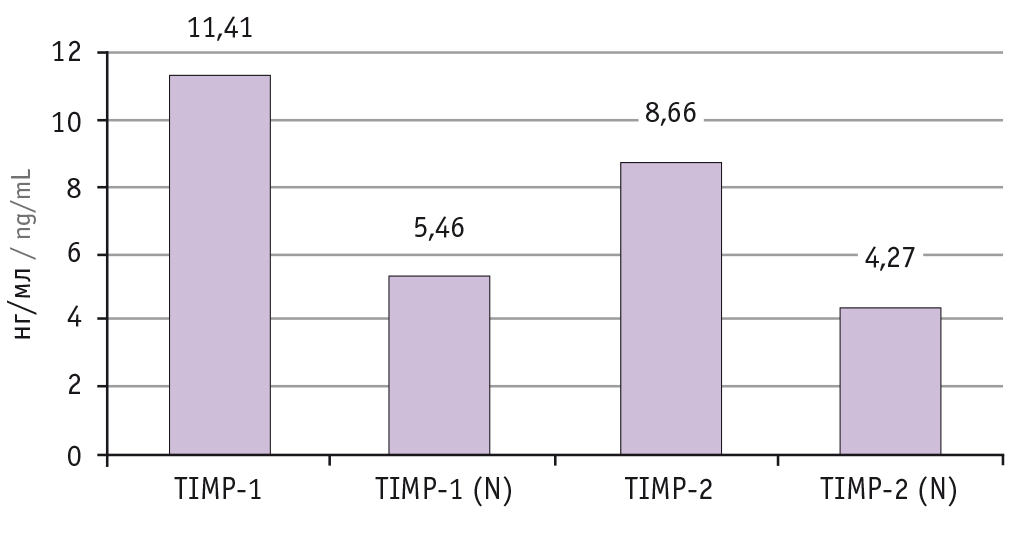

У беременных с врастанием плаценты отмечается значимое повышение уровней TIMP-1 и TIMP-2 при сравнении распределения средних значений концентраций биомаркеров в сыворотке крови с таковыми в контрольной группе, сильно коррелирующее с формированием патологической плацентарной инвазии (рис.).

Рис. Средние значения (mean) ингибиторов матриксных металлопротеиназ TIMP-1 и TIMP-2 в основной группе и группе контроля (N)

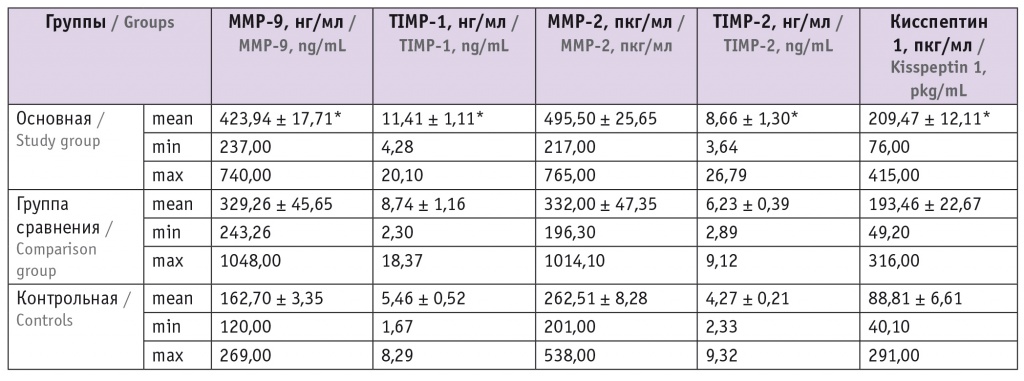

По нашим данным (табл. 1), критическим следует считать превышение уровня TIMP-1 в сыворотке крови беременной женщины более 8,5 нг/мл (p = 0,018; AUC = 0,872; 95%-ный ДИ: 7,62–18,7; r = 0,82), который имеет статистически значимую корреляцию с вероятностью возникновения placenta accreta, а также уровня TIMP-2 более 6,1 нг/мл (p = 0,008; AUC = 0,865; 95%-ный ДИ: 4,24–17,16; r = 0,88). Чувствительность диагностики врастания плаценты методом ИФА концентрации в сыворотке крови TIMP-1 и TIMP-2 составляет 75%, специфичность — 80%, точность — 77%.

Таблица 1

Содержание матриксных металлопротеиназ 2-го и 9-го типа (MMP-2, MMP-9), их ингибиторов (TIMP-1, TIMP-2), кисспептина 1 в сыворотке крови обследуемых женщин

* Отличия от контрольной группы статистически значимы (p < 0,05).

Меньшую диагностическую значимость показало изолированное определение содержания MMP-9, MMP-2 и кисспептина 1. Исходя из полученных нами данных, критическими уровнями ММР-9, ММР-2 и кисспептина 1 следует признать 240,1 нг/мл (p = 0,063; AUC = 0,763; 95%-ный ДИ: 239,4–583,54; r = 0,61), 380,8 пкг/мл (p = 0,084; AUC = 0,628; 95%-ный ДИ: 303,7–663,1; r = 0,58) и 145,2 пкг/мл (p = 0,078; AUC = 0,678; 95%-ный ДИ: 135,6–318,5; r = 0,61) соответственно. При превышении этих значений отмечается статистически значимая корреляция с вероятностью патологической инвазии плаценты и формированием ее врастания.

Но при совместном определении содержания всех пяти сывороточных маркеров отмечено повышение чувствительности (до 78,8%), специфичности (до 84,0%) и точности (до 81,4%) разрабатываемого способа прогнозирования врастания плаценты.

Для выявления различий между основной группой (предлежание с врастанием плаценты) и группой сравнения (предлежание плаценты без врастания) мы провели статистический анализ введенного нами условного маркера, выражающегося в соотношении сывороточных концентраций MMP-9 и TIMP-1. При сравнении средних значений мы обнаружили значимое (p = 0,01) отличие основной группы от группы сравнения. Результаты в основной группе и в группе сравнения следующие: mean = 41,9 ± 3,6, min = 21,14, max = 74,82 и mean = 88,34 ± 19,6, min = 30,9, max = 270,1 соответственно. Соотношение MMP-9/TIMP-1 оказалось ниже у беременных с врастанием плаценты, чем у участниц только с предлежанием. Критической величиной, значимо коррелирующей (p = 0,01; AUC = 0,713; r = 0,69) с врастанием плаценты при предлежании, стало соотношение менее 49,9. В контрольной группе MMP-9/TIMP-1 было 21,74 ± 2,81.

Для подтверждения результата и оценки возможности использования данных сывороточных маркеров в качестве предикторов патологической плацентарной инвазии проведено иммуногистохимическое исследование тканей матки и плаценты в основной группе и группе контроля.

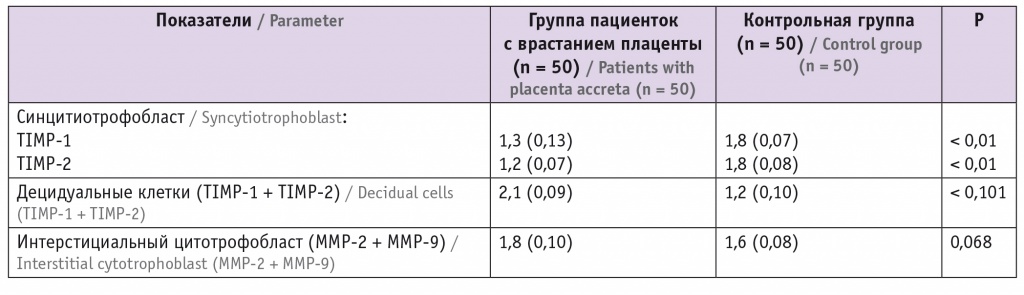

Для более объективной оценки иммуноэкспрессии MMPs и их ингибиторов в разных клетках дана полуколичественная характеристика при сопоставлении основной и контрольной групп женщин. Особое внимание было уделено синцитиотрофобласту ворсин, децидуальным и инвазивным клеткам в пределах маточно-плацентарной области. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Степени иммуноэкспрессии металлопротеиназ 2-го и 9-го типа (MMP-2, MMP-9) и их ингибиторов (TIMP-1, TIMP-2) в разных клетках маточно-плацентарной области (баллы от 1 до 3)

Примечание: представлены средние значения, стандартные ошибки и достоверность критерия Манна — Уитни (р < 0,05), а также количество изученных ворсин (верхний ряд) и клеток (нижние ряды).

Из таблицы 2 следует, что в основной группе в нормальных ворсинах плацент преобладала слабоположительная иммунореакция TIMP-1, TIMP-2 в покровном эпителии при более выраженной аналогичной реакции в депортированном синцитиотрофобласте. Поскольку синцитиотрофобласт ворсин представлял собой протяженный многоклеточный пласт, то иммуноэкспрессия этих маркеров учитывалась по сумме в отдельных ворсинах (см. табл. 2). Выявлена одинаковая их реакция, что свидетельствовало о близком сходстве этих ингибиторов MMPs.

Для аналогичного анализа иммуноактивности децидуальных клеток в маточно-плацентарной области использован другой подход: учитывались только относительно сохранные клетки эпителиоидного и промежуточного типов без явно деструктивных, вакуолизированных форм, которые оценены раньше. Учтенные децидуальные клетки в первой группе женщин обнаружили одинаковые степени иммуноэкспрессии этих маркеров, что позволило объединить их в общий показатель (см. табл. 2).

Маркер кисспептин 1 обнаружил слабую, неопределенную реакцию только в малочисленных многоядерных гигантских клетках и поэтому не учитывался в морфометрическом исследовании, но из-за своей прогностической значимости оставлен в качестве сывороточного предиктора в разрабатываемом способе прогнозирования врастания плаценты.

В фрагментах плацент, которые были удалены вместе с истонченным нижним сегментом матки, определены достаточная васкуляризация стромы ворсин, выраженное полнокровие капиллярной сети. Подобная картина наблюдалась во вросших ворсинах в глубокие бухты и даже в «замурованных» ворсинах в составе слоя фибриноида. В серийных срезах базальной оболочки с иммуномаркером TIMP-1 обнаружена его выраженная экспрессия в синцитиотрофобласте ворсин, более четкая — в синцитиальных почках и депортированном синцитиотрофобласте. В сохранных децидуальных клетках TIMP-1 и TIMP-2 определялись в их цитоплазме, а в деструктивных формах выявлена лишь остаточная реакция.

Возвращаясь к балльной оценке активаторов и ингибиторов цитотрофобластической инвазии в основной группе женщин (см. табл. 2), следует констатировать их существенные отличия от показателей контрольной группы. Во-первых, получены дополнительные свидетельства слабой децидуализации в маточно-плацентарной области по значимому снижению иммуноэкспрессии TIMP-1 и TIMP-2 даже в относительно сохранных децидуальных клетках эпителиального и промежуточного типов. Кроме представленных выше данных об увеличении среди них деструктивных форм, становится очевидным, что функция этих материнских клеток явно снижается при полном предлежании плацент с вросшими ворсинами.

Во-вторых, обнаружена значимая активизация иммуноэкспрессии TIMP-1 и TIMP-2 в ворсинах плацент участниц основной группы. Вероятно, на фоне слабой децидуализации маточно-плацентарной области, причина которой — рубцы в нижнем сегменте матки, включились местные молекулярные механизмы, такие как гипертрофия отдельных децидуальных клеток эпителиоидного типа (материнских клеток). Задействованы также другие компоненты репродуктивной системы, в частности ворсины плаценты, с дополнительной продукцией ингибиторов MMPs. Поскольку синцитиотрофобласт ворсин и синцитиальные почки омываются материнской кровью, эти белки уходят с венозной кровью в материнский организм. Более прямой путь транспорта характерен для депортированного синцитиотрофобласта[15].

В-третьих, наряду с приведенными данными о фактическом снижении активности цитотрофобластической инвазии в контрольной группе, получена дополнительная информация о том, что интерстициальный трофобласт и малочисленные многоядерные гигантские клетки выявили тенденцию к снижению иммуноэкспрессии ММР-2 и ММР-9, главного молекулярного механизма инвазии указанных клеток в глубь миометрия. Это в полной мере соответствовало представленной выше картине остановки их продвижения в рубцовой ткани.

В итоге следует констатировать ведущую роль предыдущих операций кесарева сечения не только в образовании необратимой патологии истонченного нижнего сегмента матки в основной группе женщин, но и в реализации молекулярных механизмов дисфункции материнских децидуальных и цитотрофобластических, инвазивных клеток. Важным фактом стала статистически значимая дополнительная продукция TIMP-1 и TIMP-2 в покровном эпителии ворсин и его производных для восполнения дефицита этих белков в децидуальных клетках. Речь идет о компенсаторной реакции в рамках сегмента репродуктивной системы «мать — плацента».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неполная децидуализация в зоне рубцов сопровождалась увеличением числа дистрофических виментин-положительных децидуальных клеток при значимом снижении в них иммуноэкспрессии ингибиторов матриксных металлопротеиназ (MMPs) TIMP-1 и TIMP-2. Эти деструктивные процессы компенсировались дополнительной продукцией молекулярных ингибиторов MMPs в структурах трофобластического происхождения (эпителии ворсин, синцитиальных почках, депортированном синцитиотрофобласте) с последующим транспортом в материнский организм

Установлены новые прогностические параметры количественного содержания маркеров врастания плаценты: MMP-2 и MMP-9, их ингибиторов (TIMP-1, TIMP-2) и кисспептина 1, при превышении критического уровня одного из которых (MMP-2 — более 380,8 пкг/мл, MMP-9 — более 240,1 нг/мл, TIMP-1 — более 8,5 нг/мл, TIMP-2 — более 6,1 нг/мл, кисспептина 1 — более 145,2 пкг/мл) или при снижении MMP-9/TIMP-1 менее 49,9 с точностью 81,4%, чувствительностью 78,8% и специфичностью 84,0% прогнозируют возникновение во время беременности патологической плацентарной инвазии — врастания плаценты.

Способ прогнозирования врастания плаценты при беременности оформлен в качестве патента на изобретение[17]. Проведенное нами исследование может стать предпосылкой для дальнейшего изучения предложенных сывороточных предикторов врастания плаценты в I и II триместрах гестации на большей группе женщин для использования способа прогнозирования в практическом здравоохранении.

Поступила: 13.06.2019

Принята к публикации: 07.10.2019