ВВЕДЕНИЕ

Рак желудка (РЖ) представляет собой опухоль, исходящую из слизистой оболочки желудка. РЖ в мире находится на четвертом месте в структуре онкологической заболеваемости, уступая лишь раку легкого, молочной железы, предстательной железы, и является третьей по частоте (после рака легкого и колоректального рака) причиной смерти онкологических больных. Ежегодно в мире РЖ заболевают около 1 млн человек[1, 2]. За последние десятилетия во многих странах мира относительная частота встречаемости РЖ снизилась. Наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности от РЖ отмечены в Корее, Японии и Китае, а самые низкие — в Северной Америке[3].

Ежегодно в России регистрируются около 39 тыс. новых случаев РЖ и более 34 тыс. смертей от данного заболевания. Общая 5-летняя выживаемость больных РЖ не превышает 20%. РЖ характеризуется агрессивным течением и плохим прогнозом.

Женщины болеют реже. Средний возраст женщин, заболевших РЖ, — 69,1 года. Пик заболеваемости среди женского населения регистрируется в возрастных группах 60–70 лет[4].

Течение РЖ у молодых пациентов характеризуется преобладанием низкодифференцированных форм опухоли, инфильтративным ростом, ранним лимфогенным метастазированием, более неблагоприятным прогнозом[4].

По гистологическому типу подавляющее большинство (до 90%) злокачественных опухолей желудка — аденокарциномы. В 10% случаев встречаются редкие гистологические формы РЖ, такие как папиллярная, тубулярная, муцинозная и перстневидно-клеточная. Перстневидно-клеточный РЖ относится к редко встречающимся морфологическим формам и отличается наиболее агрессивным течением, склонностью к диффузному росту. Эффективность его лечения низка.

У 75% первично выявленных больных РЖ диагностируется на III–IV стадии опухолевого процесса, что предопределяет неудовлетворительные результаты лечения. Согласно клиническим рекомендациям Russco, чаще лечение РЖ начинается с полихимиотерапии[5].

У беременных женщин РЖ диагностируют в 0,025–0,1% случаев. Симптомы РЖ у них неспецифические, патогномоничные признаки опухоли проявляются в запущенных случаях заболевания и являются показанием для применения инвазивных методов диагностики[6, 7].

В литературе описаны единичные случаи ведения беременных с диагнозом РЖ[6, 8]. Стандартных подходов к выбору тактики лечения РЖ на фоне беременности нет.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Представляем клинический случай РЖ, выявленного во время беременности.

Пациентка Н., 22 лет, в 32 3/7 недель гестации обратилась в поликлиническое отделение Федерального специализированного перинатального центра ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» для консультации и определения тактики ведения по поводу выявленного РЖ на фоне беременности.

Настоящая беременность у пациентки — первая. Гинекологический анамнез: менструальный цикл с 12 лет, через 4–5 дней, по 28–32 дня, регулярный. Гинекологические заболевания отрицает.

Пациентка при сроке беременности 6/7 недель обратилась в женскую консультацию, своевременно поставлена на учет и регулярно наблюдалась. До 12 недель беременности ее беспокоили симптомы токсикоза (тошнота, слабость, периодическая рвота по утрам), которые позже самостоятельно купировались.

Общая прибавка массы тела за период наблюдения составила 6,6 кг. При сроке гестации 29–30 недель отмечалась анемия (уровень гемоглобина — 83 г/л) с последующим повышением уровня гемоглобина до 115 г/л и его стабилизацией до родоразрешения.

Из анамнеза известно, что наследственность по онкологическим заболеваниям не отягощена. До наступления настоящей беременности в январе 2018 года пациентка обращалась с жалобами на боли в эпигастрастральной области, тошноту, рвоту. Консультирована терапевтом, ей назначены антисекреторные препараты с положительным клиническим эффектом. Исследование состояния ЖКТ (ФГДС) не проводилось. К гастроэнтерологу не направлена.

На фоне беременности при сроке 29/30 недель у больной внезапно начались боли в эпигастральной области, тошнота, рвота «кофейной гущей», что стало показанием к госпитализации и выполнению ФГДС. В результате обследования обнаружено: в нижней трети тела желудка по передней стенке с переходом на малую кривизну и на границе с большой кривизной — глубокий язвенный дефект размером до 3 см под фибрином с вкраплениями гематина. Произведена мультифокальная биопсия дефекта, материал направлен на гистологическое и иммуногистохимическое исследование. Морфологическое исследование установило низкодифференцированный перстневидно-клеточный рак. По данным иммуногистохимического анализа биоптата опухоли желудка, структура и иммунофенотип опухоли соответствовали диффузному раку желудка, HER-2/neu негативному.

Для купирования симптомов на фоне пролонгированной беременности назначена спазмолитическая, антисекреторная, антианемическая терапия с положительным эффектом. Больная направлена на консультацию к онкологу.

В Перинатальный центр ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» пациентка поступила при сроке беременности 32/33 недели в удовлетворительном состоянии, с сохраненным аппетитом, отсутствием тошноты и рвоты. При объективном осмотре: кожные покровы чистые, бледные. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Матка в нормальном тонусе, безболезненна во всех отделах, соответствует сроку беременности. Сердцебиение плода ясное, ЧСС — 138 уд/мин. Околоплодные воды целы. Патологических выделений из половых путей нет.

Данные клинико-лабораторного обследования: анемия хронического заболевания + железодефицитная анемия легкой степени (уровень гемоглобина — 96 г/л), остальные клинические и биохимические показатели находились в пределах референсных значений.

Показатели УЗИ плода соответствуют 31 неделе беременности, без патологических признаков: один живой плод в головном предлежании, предполагаемая масса — 1800 г. Врожденные пороки развития плода не определяются, показатели плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока в норме. УЗИ почек и органов малого таза — без патологических изменений.

Проведен междисциплинарный консилиум, по результатам которого назначено дообследование в объеме КТ органов грудной клетки, МРТ органов брюшной полости и органов малого таза с целью определения стадии РЖ и выработки тактики ведения беременной, срока и способа родоразрешения.

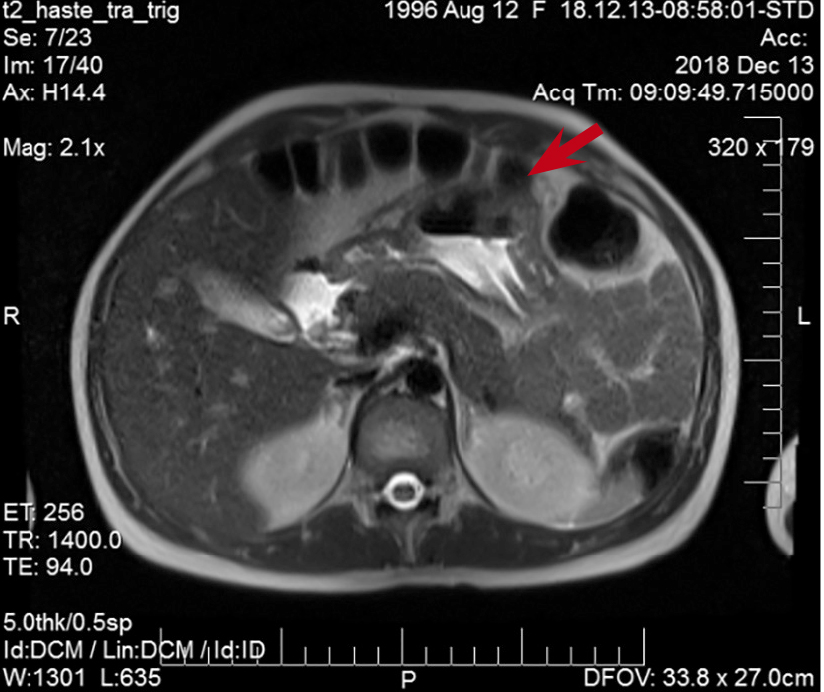

По результатам МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства описаны признаки новообразования дна желудка (рис.) с визуализацией увеличенных единичных лимфатических узлов, без вторичных изменений в печени. Структура печени неоднородная за счет наличия в SVI очагового образования округлой формы с ровными четкими контурами, изогиперинтенсивного на Т2-ВИ, DWI (b = 800) и изогипо- на Т1-ВИ, размерами до 6 × 5 мм (гемангиома), а также наличия в SVII простой кисты с однородным серозным содержимым диаметром до 3 мм.

Рис. Магнитно-резонансная томограмма органов брюшной полости пациентки Н. Патологическое образование желудка показано красной стрелкой. Иллюстрация авторов

Правая и левая почки имеют обычные форму и размеры; паренхима однородной структуры. Свободной жидкости в брюшной полости в зоне исследования нет.

Заключение: МР-картина новообразования дна желудка, лимфаденопатии по малой кривизне, гемангиомы в SVI печени, простой кисты SVII, дискинезии желчевыводящих путей. Гидроуретеронефроз справа.

По результатам МРТ органов малого таза, взвешенных по Т1 и Т2, в том числе с подавлением сигнала от жировой ткани, в аксиальной, сагиттальной и корональной плоскостях в матке определяется один живой плод в головном предлежании. Количество околоплодных вод достаточное. Структура плаценты однородная. Миометрий, мочевой пузырь беременной — умеренного наполнения, имеет четкие, ровные стенки, внутрипросветных образований в нем нет. Прямая кишка и параректальная клетчатка без особенностей. Тазовые лимфатические узлы не увеличены. МР-сигнал от костей таза диффузно повышен за счет жировой дегенерации костного мозга. Визуализируются единичные паховые лимфатические узлы овальной формы однородной МР-структуры размерами до 14 × 8 мм.

Заключение: одноплодная беременность; МР-данные о патологических образованиях органов малого таза и плаценты не получены. МР-признаки умеренного расширения тазовых вен.

При МСКТ органов грудной клетки, выполненной по стандартной программе, определяется единичный субплевральный очаг в проекции междолевой плевры на границе S3/S5 справа, он имеет четкие ровные контуры, размер — 2 мм. Инфильтративных изменений в легочной ткани нет. Ход и проходимость трахеи, главных, долевых, сегментарных и субсегментарных бронхов не нарушены, стенки их не утолщены. Калибр легочных сосудов минимально преобладает над калибром сателлитных бронхов.

Средостение не смещено, патологические образования в нем не обнаружены. Камеры, магистральные сосуды сердца представляются нерасширенными. Гиперплазированные лимфатические узлы в зоне сканирования не определяются. Патологического содержимого в плевральных полостях и в полости перикарда нет. Костных деструктивных и травматических изменений нет.

Заключение: признаки единичного субплеврального очага на границе S3/S5 правого легкого (вероятно, пневмофиброзного характера).

Установлен следующий клинический диагноз. Основной диагноз: РЖ сT3NxM0 G3, HER-2/neu негативный при наличии беременности 33 2/7 недель. Осложнения: анемия хронического заболевания + железодефицитная анемия средней тяжести.

После обследования повторно проведен мультидисциплинарный консилиум с участием акушера-гинеколога, онколога, хирурга, химиотерапевта, анестезиолога, и принято решение: учитывая диагностированный РЖ (перстневидно-клеточный морфологический вариант), срок беременности (33 2/7 недель), гарантирующий рождение жизнеспособного плода, родоразрешить беременную путем кесарева сечения с последующим переводом в городской онкологический центр для специализированного лечения по поводу основного заболевания.

По стандартной методике выполнено кесарево сечение. Родилась живая недоношенная девочка массой 2290 г, длиной 43 см. Оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов. Общая кровопотеря — 500 мл. При ревизии органов брюшной полости определяется скудное количество серозного выпота.

Послеродовой период протекал без особенностей. Из-за установленного диагноза РЖ и предполагаемой полихимиотерапии лактация подавлена.

На 5-е сутки послеродового периода больная переведена в специализированный онкологический центр для дальнейшего лечения и проведения индукционной (предоперационной) полихимиотерапии. Проведены два цикла химиотерапии по стандартной схеме FLOT: доцетаксел 50 мг/м2 + оксалиплатин 85 мг/м2 + лейковорин 200 мг/м2 + 5-фторурацил 400 мг/м2 струйно + 5-фторурацил 2400 мг/м2 инфузия 46–48 часов с интервалом 2 недели с эффектом частичного регресса. Далее выполнены расширенная гастрэктомия с лимфодиссекцией D2 и три цикла послеоперационной полихимиотерапии по такой же схеме (FLOT).

По данным гистологического исследования послеоперационного материала, резидуальная опухоль желудка представлена комплексами перстневидно-клеточной карциномы,

инвазирующей в субсерозную основу стенки желудка; наблюдались выраженный фиброз стромы, диффузно-очаговая лимфоидно-макрофагальная инфильтрация. Периневральная инвазия. Лечебный патоморфоз 2-й степени (TRG2, частичный ответ) по модификации Ryan. Метастазы в 12 из 13 лимфатических узлах малой кривизны, в 9 из 11 большой кривизны желудка. Большой сальник обычного гистологического строения без признаков опухоли. Края резекции вне опухоли.

Проведенное плановое гистологическое исследование подтверждает диагноз, уставленный во время беременности и уточняет его.

ОБСУЖДЕНИЕ

На примере данного клинического случая показаны трудности диагностики РЖ на фоне беременности, выбора методов обследования и тактики лечения. В связи с высокой материнской летальностью наша беременная отнесена к группе высокого риска, ей требовалось междисциплинарное ведение в условиях перинатального центра третьего уровня.

В описанном клиническом случае у пациентки 22 лет при первом посещении женской консультации врачом акушером-гинекологом не был всесторонне собран анамнез. Сходство ранних симптомов РЖ и признаков токсикоза первой половины беременности усложнило диагностику и привело к задержке постановки диагноза.

Кроме того, в результате низкой онкологической настороженности врача-терапевта во время первого контакта с пациенткой не было произведено инструментальное исследование по поводу стойких жалоб на боли в желудке, что не позволило вовремя поставить диагноз и начать лечение в более ранние сроки и, возможно, на более ранней стадии опухолевого процесса.

У больной Н. дообследование выполнили в полном объеме, согласно международным рекомендациям. Для уточнения степени распространения опухолевого заболевания сделаны МРТ органов брюшной полости и органов малого таза, КТ органов грудной клетки, что соответствует клиническим рекомендациям Ассоциации онкологов России 2018 г.[5]. Cогласно рекомендациям American College of Obstetricians and Gynecologist, МРТ не оказывает неблагоприятное влияние на плод при любом сроке беременности, а проведение КТ на фоне беременности требует строгих показаний[9].

После определения клинической стадии РЖ на консилиуме с участием онкологов и акушеров-гинекологов принято решение о досрочном родоразрешении.

В соответствии с основными рекомендациями Европейского общества медицинских онкологов (The European Society for Medical Oncology) и Европейского общества онкогинекологов (The European Society of Gynaecological Oncology), лечить беременных с установленным диагнозом злокачественной опухоли необходимо как небеременных женщин, без задержки, а сочетание рака и беременности не является показанием к досрочному родоразрешению или прерыванию беременности. Пренатальное воздействие злокачественного опухолевого процесса с проводимым лечением или без такового не ухудшает познавательную функцию, состояние сердечно-сосудистой системы и общее развитие детей[10]. У детей, рожденных преждевременно, когнитивная функция снижена независимо от факта лечения злокачественной опухоли у матери[11].

Разработана тактика химиотерапевтического лечения во время беременности, которая включает проведение химиотерапии после полного органогенеза (после 14-й недели) и заканчивается за три недели до родов. Долгосрочное наблюдение за детьми, чьи матери получали химиотерапию во время беременности, не демонстрирует признаки повышенного риска врожденных аномалий или умственной задержки[7].

Таким образом, после определения клинической стадии РЖ следовало немедленно начать лечение (химиотерапию) пациентки на фоне беременности. Показаний для преждевременного родоразрешения со стороны матери и ребенка не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подход к лечению пациенток, имеющих онкологические заболевания на фоне беременности, должен быть мультидисциплинарным, их должны вести совместно акушер-гинеколог и онколог с соответствующим клиническим опытом и современными знаниями, что позволит своевременно, с учетом срока беременности, стадии заболевания, с минимизацией рисков для матери и плода определить тактику ведения беременной, а также сроки и способ родоразрешения.

Поступила: 25.09.2019

Принята к публикации: 11.12.2019