ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день проблема акушерских кровотечений является весьма актуальной ввиду их высокой распространенности, а также достаточно трудной коррекции. К развитию акушерских кровотечений в подавляющем большинстве случаев приводят атония матки, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, предлежание и врастание плаценты, разрыв предлежащих сосудов пуповины, разрывы и изменения мягких тканей родовых путей, разрыв матки, нарушения в системе гемостаза — как системные (имеющиеся до беременности и родов), так и возникшие в последнем триместре беременности и в родах [1-4].

В современном акушерстве и гинекологии используются различные методы остановки послеродовых кровотечений. Наибольшее внимание уделяется малоинвазивным органосохраняющим методикам. В то же время достаточно трудно определить риски кровотечений, а также динамику развития данного осложнения, в связи с чем необходима оценка широкого спектра показателей [5-7].

Целью нашего исследования явилась оценка объема кровопотери и факторов, влияющих на данный показатель, у пациенток с приращением плаценты, родоразрешенных путем кесарева сечения, при использовании различных методов гемостаза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ходе исследования проведен анализ 147 индивидуальных карт беременных с одноплодной беременностью, закончившейся родами или внезапным прерыванием беременности, за период с 2005 г. по 2020 г. В исследовании участвовали лишь пациентки с окончательным диагнозом приращения плаценты. Оценка факторов риска проводилась на основании данных о предшествующих беременностях, об обследовании и лечении, а также с учетом сведений о настоящем наблюдении беременности и родов на базе ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тюмень.

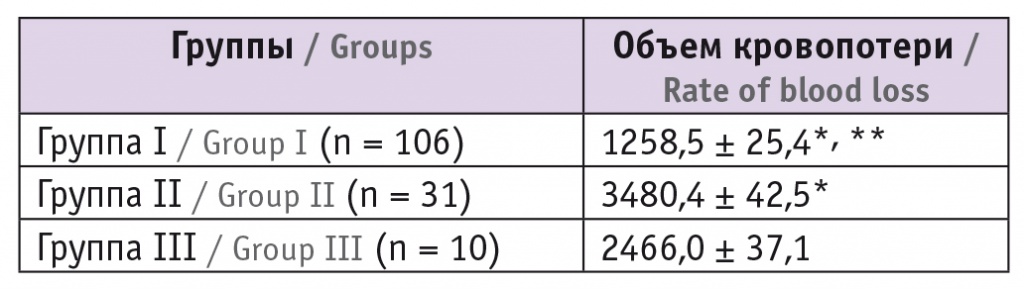

С целью определения объема кровопотери при различных методах гемостаза пациентки с приращением плаценты были разделены на три основные клинические группы. Группа I представлена женщинами (n = 106, средний возраст — 29,2 ± 2,9 года), которым проводилась эмболизация маточных артерий, группа II (n = 31, средний возраст — 32,2 ± 3,4 года) — экстирпация матки, группа III (n = 10, средний возраст — 31,6 ± 3,4 года) — операционный гемостаз (перевязка маточных и яичниковых сосудов, компрессионный шов на матку) без экстирпации матки.

Все параметры общеклинического анализа крови определялись строго из венозной крови с помощью автоматических гематологических анализаторов (Cell-Dyn Ruby, Abbott, США или XE-2100, Sysmex, Япония) с использованием стандартизованных сертифицированных методик и оригинальных реагентов.

Ультразвуковая диагностика структурно-функционального состояния органов малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства, сердечной мышцы и матки беременной, а также оценка состояния плода осуществлялись на протяжении всей беременности, согласно принятым стандартам. Применялись ультразвуковые аппараты фирмы Toshiba-SSH 140А (Япония), Acuson 128 ХР/10 (Япония), Voluson E6 (США) с трансвагинальным датчиком PVF-621VT частотой 7,5 MHz (для диагностики на ранних сроках) и абдоминальным датчиком PVF-375MT с частотой 3,75 MHz (для диагностики на более поздних сроках). Это позволило в динамике оценить длину и состояние шейки матки, функциональные изменения плаценты, состояние плода.

Размер клинической выборки в целом, а также каждой группы с целью получения статистически значимых результатов проводимого нами научного исследования определяли по стандартизованной формуле (Lopez-Jimenez F. и соавт., 1998). Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Statistica 6 фирмы StatSoft Inc. (США). Нормальность распределения полученных результатов в вариационном ряду оценивали с помощью критерия Колмогорова — Смирнова, а также согласно правилу двух и трех сигм (σ).

Для определения формы распределения показателей использовались методы построения гистограмм и частотного анализа. Данные, не подчинявшиеся закону нормального (гауссовского) распределения даже по одному из способов определения, представляли в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-й и 75-й перцентили).

При сравнении количественных признаков двух совокупностей несвязанных выборок, подчиняющихся закону нормального распределения, использовали t-критерий Стьюдента. Критерий Манна — Уитни применяли, если сравниваемые совокупности несвязанных выборок не подчинялись закону нормального распределения.

Критический уровень значимости статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05, так как при этом вероятность различия составляла более 95%. Был также проведен корреляционный анализ показателей с определением коэффициента корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Родоразрешение всех пациенток с врастанием плаценты проводилось путем кесарева сечения. При анализе сроков родоразрешения статистически значимые различия не выявлены (р > 0,05). Средний срок составил 38,2 ± 1,6 недели.

Оценивая результаты родоразрешения, следует отметить, что различия объемов кровопотери при использовании различных методов гемостаза вполне ожидаемы. В частности, минимальные показатели зарегистрированы у пациенток после эмболизации маточных артерий. Они были на 176,5% ниже, чем у женщин с экстирпацией матки, и на 96% ниже, чем у пациенток с операционным гемостазом (в обоих случаях p < 0,05). Максимальные показатели объема кровопотери зафиксированы в группе с экстирпацией матки, превышающие средние значения женщин с операционным гемостазом на 41,1% (p < 0,05) (табл.).

Таблица

Объем кровопотери в исследуемых группах, мл (M ± m)

* Отличия от группы III статистически значимы (p < 0,05).

** Отличия от группы II статистически значимы (p < 0,05).

Аппаратная реинфузия аутологичной эритровзвеси с помощью аппарата Cell-saver интраоперационно проведена 139 (94,6%) пациенткам. Столь высокий процент использования стандартизованной и регламентированной медицинской помощи при существенной кровопотере в момент родоразрешения позволил нам получить результаты дальнейшего наблюдения в максимально сопоставимых по объему и характеристикам терапии группах.

Статистически значимых различий в частоте реинфузии в исследуемых группах не было (p > 0,05).

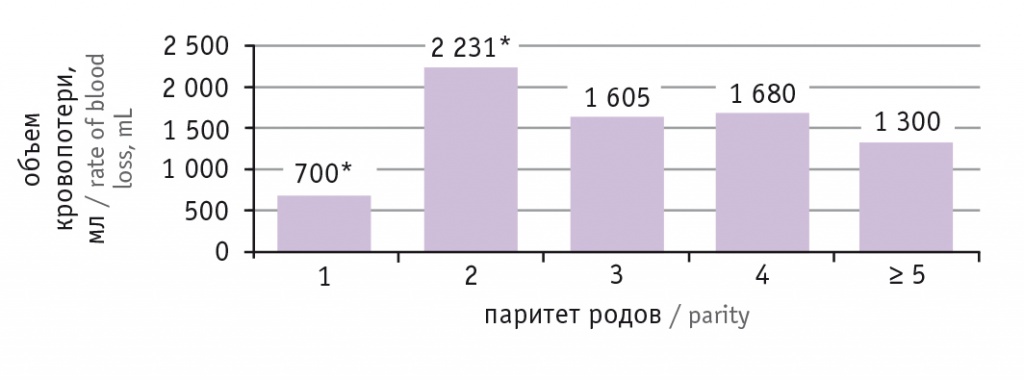

Основным моментом исследования являлись оценка и сопоставление объема кровопотери с рядом наиболее распространенных факторов риска. Необходимо отметить, что зависимость объема кровопотери от массы тела новорожденного нами не выявлена (R < 0,4 при р > 0,05). Однако найдена прямая корреляционная сильная связь между количеством родов и объемом кровопотери при общем числе родов до двух (R = 0,87 при р < 0,05). При этом при количестве родов 3 и более корреляционная связь между числом родов и объемом кровопотери не имела статистической значимости (R < 0,3 при р > 0,05).

Оценивая уровень кровопотери в зависимости от количества родов в анамнезе, мы установили, что максимальный объем кровопотери имел место после 2 родов (p < 0,05) (рис.). Группа пациенток с 2 родами была единственной, объем кровопотери в которой превышал 2 л. Минимальный объем кровопотери наблюдался у первородящих и редко превышал 800 мл. У пациенток с 3–4 родами в анамнезе объем кровопотери в среднем составил 1,6–1,7 л, а у женщин с 5 и более родами в анамнезе объем кровопотери находился в пределах 1,2–1,4 л.

Рис. Уровень кровопотери в зависимости от количества родов в анамнезе.

* Отличия от всех остальных групп статистически значимы (р < 0,05)

Следует отметить, что изучение факторов риска, механизма их действия дает возможность своевременно профилактировать и управлять развитием жизнеугрожающих осложнений беременности, прежде всего массивных маточных кровотечений. При этом, оценивая данные исследований, можно констатировать, что на сегодняшний день существует множество потенциальных факторов риска врастания плаценты и развития кровотечений [1, 8]. В ходе проведенного исследования установлена связь количества родов в анамнезе и объема кровопотери.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди различных оперативных методов остановки кровотечения наиболее эффективной оказалась эмболизация маточных артерий. При оценке факторов риска, влияющих на объем кровопотери, следует отметить паритет беременности и родов в анамнезе (их количество), а также наличие в анамнезе хирургического прерывания беременности (выскабливания полости матки), оперативных родов путем кесарева сечения. Оценка данного фактора не вызывает особых трудностей и представляет весьма значимый клинический интерес.

Поступила: 26.05.2021

Принята к публикации: 10.02.2022