ВВЕДЕНИЕ

Преэклампсия и эклампсия осложняют течение беременности в 5–10% случаев. В последние 20 лет частота этих расстройств возросла на 25%, они стали причиной 50–70 тыс. смертей в год во всем мире. Кроме того, на каждую материнскую смерть из-за гипертензивных нарушений во время беременности приходится 50–100 случаев near-miss[1]. Ежегодно во всем мире преэклампсия и эклампсия являются причиной более 500 тыс. смертей плода и новорожденного[2].

До начала 2000-х годов количественная оценка протеинурии (ПУ) использовалась для определения тяжести преэклампсии, при этом уровень экскреции белка с мочой более 2 г в сутки часто применялся в качестве критерия для рекомендации прерывания беременности путем индуцированных родов или кесарева сечения[3].

В 2010 году международные ассоциации согласились с тем, что количественная оценка ПУ не должна определять прерывание беременности, поскольку исследования показали, что уровни ПУ не коррелируют с плохими исходами у матери и плода. C 2013 года некоторыми ассоциациями принято решение о том, что показатель ПУ для диагностики преэклампсии больше не требуется[4].

Тем не менее все еще продолжаются споры о степени значимости абсолютной количественной оценки ПУ[2, 5].

Некоторые исследователи считают, что степень тяжести ПУ дает малую дополнительную стратификацию риска (за исключением таковой при нефротическом синдроме), и нет оснований для того, чтобы учитывать показатели ПУ при определении тяжести преэклампсии[6, 7]. Более того, появились работы, которые послужили основой для исключения ПУ как критериального признака, определяющего тактику родоразрешения, и прогностического фактора для оценки жизненно опасных осложнений для матери и плода[8, 9].

В работах других исследователей показано, что при выраженной ПУ (> 5 г/сут) чаще регистрируются тяжелые исходы у новорожденных и преждевременные роды, особенно на фоне ранней преэклампсии[10]. Авторы считают, что учреждения могут сами принять решение о продолжении контроля ПУ, поскольку заключение о родоразрешении дается в том числе и на основе оценки степени ПУ[11]. Результаты нашего предыдущего исследования показали, что при поступлении в стационар у беременных с выраженной ПУ при преэклампсии значительно чаще, чем у беременных с умеренной ПУ, наблюдаются такие осложнения со стороны матери, как HELLP-синдром, головная боль, генерализованные отеки, повышение активности аминотрансфераз. Кроме этого, риск развития дыхательных расстройств у новорожденных также значительно выше при выраженной ПУ[12].

Цель исследования: оценить взаимосвязь ПУ, регистрируемой перед родоразрешением у пациенток с преэклампсией, с исходами беременности/родов для матери и плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами проведено ретроспективное изучение 149 историй родов пациенток с преэклампсией, поступивших с 10.01.2014 г. по 29.12.2018 г. в отделение анестезиологии и реанимации для женщин структурного подразделения «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» г. Симферополя. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», протокол № 1 от 30.01.2020 г.

Критерии включения:

- наличие письменного информированного согласия на участие в исследовании;

- возраст от 18 до 49 лет;

- срок гестации более 20 недель;

- установленный диагноз — умеренная и тяжелая форма преэклампсии с регистрацией ПУ перед родоразрешением; диагноз устанавливали в соответствии с критериями умеренной и тяжелой преэклампсии[13].

Критерии невключения в исследование:

- возраст менее 18 и более 49 лет;

- наличие сопутствующей патологии — онкологических заболеваний, туберкулеза, тяжелых соматических заболеваний в стадии декомпенсации, ментальных и психических расстройств, затрудняющих продуктивный контакт, хронического алкоголизма и наркомании;

- срок гестации менее 20 недель.

Критерии исключения из исследования:

- многоплодная беременность;

- хронические заболевания почек.

Полученную выборку стратифицировали на две группы по признаку выраженности ПУ.

В группу 1 включили 126 беременных с умеренной ПУ (0,3 г/сутки и более, но менее 5,0 г/сутки), в группу 2 — 23 беременных с выраженной ПУ (5,0 г/сутки и более).

Указанное разделение интервала значений белка в суточной порции мочи и определение степени выраженности ПУ проводили, согласно клиническим рекомендациями (протоколам лечения) «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия» Минздрава РФ от 7 июня 2016 г.[13].

ПУ в группах исследования регистрировали сразу после начала родовой деятельности.

При наличии показаний к экстренному кесареву сечению показатели ПУ измеряли непосредственно перед операцией. В этом случае в связи с отсутствием возможности определять показатели суточной ПУ из-за экстренности ситуации использовали данные об уровне ПУ в разовом анализе мочи. Умеренной ПУ, согласно приведенным выше клиническим рекомендациям, считали 0,3 г/л белка и более в разовой пробе мочи, выраженной — более 3 г/л[13].

Исследовали частоту осложнений у матери и плода, зарегистрированных перед родоразрешением, исходы беременности/родов для плода в указанный период, а также антропометрические показатели матерей, их возраст, соматические заболевания и акушерский анамнез.

Статистическая обработка данных включала описательную статистику, анализ и проверку статистической значимости межгрупповых различий, а также исследование статистической значимости влияния факторов риска на ряд показателей с помощью расчета для них ОШ и его 95%-ного ДИ. Результаты описательной статистики представили в форме среднего и среднеквадратичного отклонения для числовых (измеряемых) величин, в форме абсолютных и относительных частот — для категориальных (счетных) и дихотомических показателей. Для сравнения частот в группах использовали метод χ2.

Проверку распределения каждого числового показателя на статистически значимое различие с нормальным законом распределения проводили с помощью критерия Шапиро —Уилка. Уровень значимости для всех результатов статистической обработки данных и проверки статистических гипотез принимали равным 0,05 (p < 0,05).

Статистический анализ проводили с помощью программного обеспечения, которое включало программные пакеты MS Excel 2010, Statistica v.10 и программную среду для статистического анализа R. Для построения лесовидных диаграмм использовали пакет программ для статистического анализа StatTools версии 1.0 производства компании «Интелтек Лаб».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

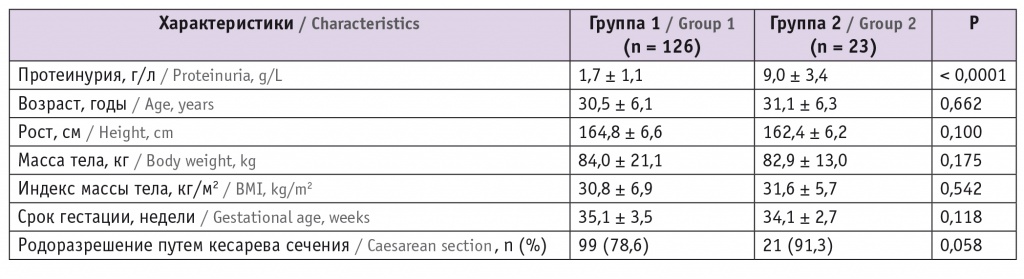

Анализ полученных нами результатов (табл. 1) показал, что статистически значимых различий не было ни по одной из регистрируемых характеристик пациенток, кроме ПУ.

Таблица 1

Характеристика пациенток, включенных в исследование

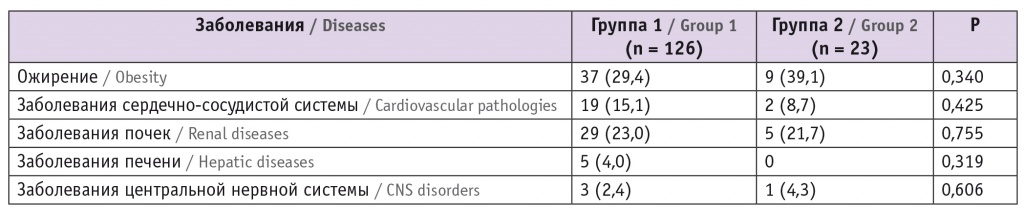

Частота экстрагенитальной патологии в анамнезе обследуемых женщин (табл. 2) также статистически значимо не различалась.

Таблица 2

Соматический анамнез, n (%)

При этом обращали на себя внимание более высокая частота ожирения у пациенток с выраженной ПУ, чем с умеренной (39,1% против 29,4%), и бо́льшая распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациенток с умеренной ПУ, чем с выраженной (15,1% против 8,7%).

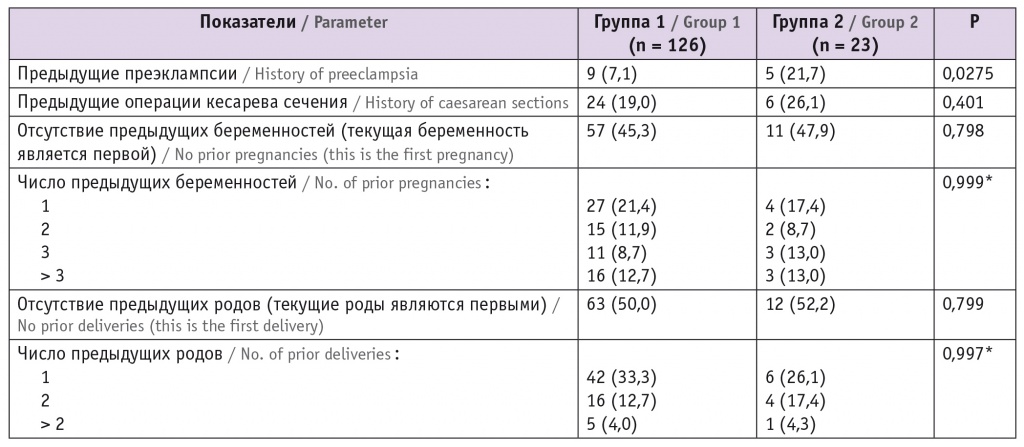

Полученные нами данные акушерского анамнеза (табл. 3) позволили говорить о значительно более высокой частоте преэклампсии во время предыдущей беременности в группе выраженной ПУ перед родоразрешением по сравнению с таковой в группе умеренной ПУ (21,7% против 7,1%, р = 0,0275). По остальным данным акушерского анамнеза и паритету различия между группами не достигли статистической значимости, и разности частот были клинически несущественны.

Таблица 3

Акушерский анамнез, n (%)

* Значения р рассчитывали для различия между частотами беременностей и родов в группах с умеренной и выраженной протеинурией.

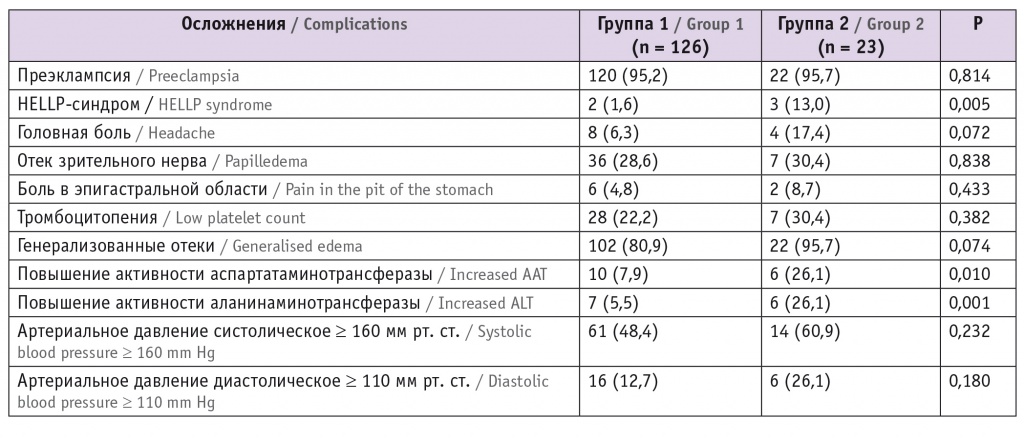

Результаты сравнительного анализа осложнений беременности и родов (табл. 4) показали, что на заданном уровне значимости в группе с выраженной ПУ чаще, чем при умеренной ПУ, встречались HELLP-синдром (13,0% против 1,6%, р = 0,005) и повышенная активность АСТ (26,1% против 7,9%, р = 0,01) и АЛТ (26,1% против 5,5%, р = 0,001).

Таблица 4

Осложнения беременности/родов со стороны матери перед родоразрешением, n (%)

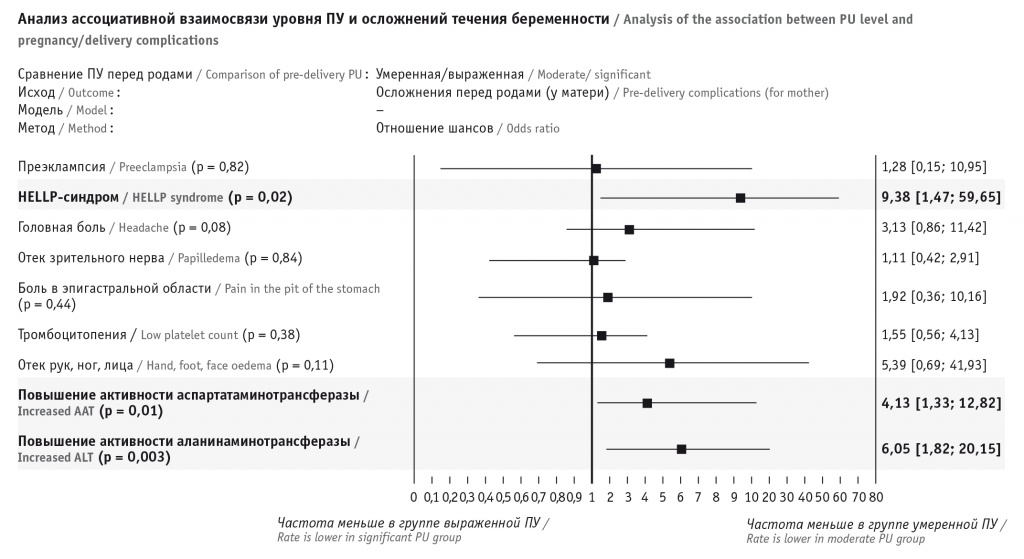

Исследование величины эффекта ассоциативной связи между степенью ПУ и наличием осложнений течения беременности/родов, отмеченных перед родоразрешением, проводили методом расчета ОШ. Данные представили в формате диаграммы форест-графа (рис. 1).

Рис. 1. Риск развития осложнений, зарегистрированных перед родоразрешением, у беременных с выраженной и умеренной протеинурией (ПУ)

Полученные нами результаты свидетельствовали о том, что в группе с выраженной ПУ риск развития HELLP-синдрома в 9,38 раза выше, риск повышения активности АСТ и АЛТ в 4,13 и 6,05 раза выше, чем при умеренной ПУ.

Обсуждая ассоциацию выраженной ПУ с повышенным риском развития HELLP-синдрома, можно предположить, что взаимосвязь указанных состояний во многом определена генерализованной эндотелиопатией и микротромбозом, патогенетически обусловливающими тяжелую преэклампсию[14]. От степени выраженности эндотелиопатии зависят проявления органной дисфункции при гипертензивных гестационных нарушениях, в том числе почечной и печеночной, определяющих тяжесть состояния и прогноз у пациенток с преэклампсией.

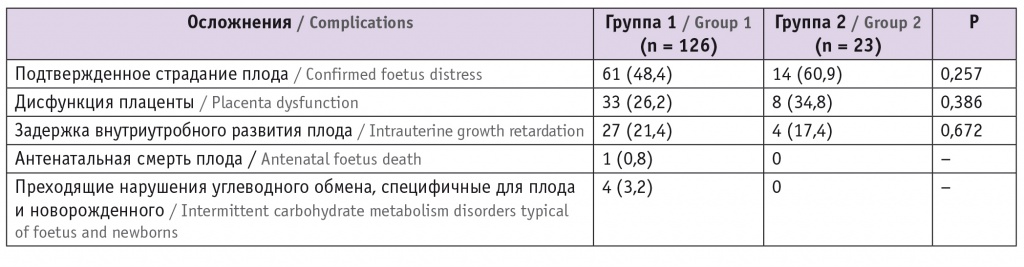

Несмотря на то что для плода мы не обнаружили статистически значимых различий между группами с умеренной и выраженной ПУ, обратили на себя внимание более высокая частота подтвержденного страдания плода и дисфункции плаценты в группе пациенток с выраженной ПУ перед родоразрешением (60,9% и 34,8% против 48,4% и 26,2% соответственно) (табл. 5, рис. 2, 3).

Таблица 5

Осложнения беременности/родов со стороны плода перед родоразрешением, n (%)

Рис. 2. Риск развития осложнений со стороны плода, зафиксированных перед родоразрешением, у беременных с выраженной и умеренной протеинурией (ПУ)

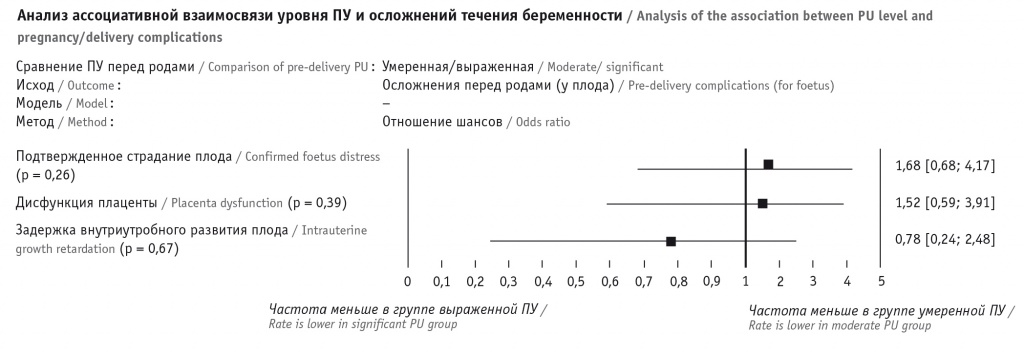

Рис. 3. Риск развития различных исходов беременности/родов для детей, рожденных у матерей с выраженной и умеренной протеинурией (ПУ)

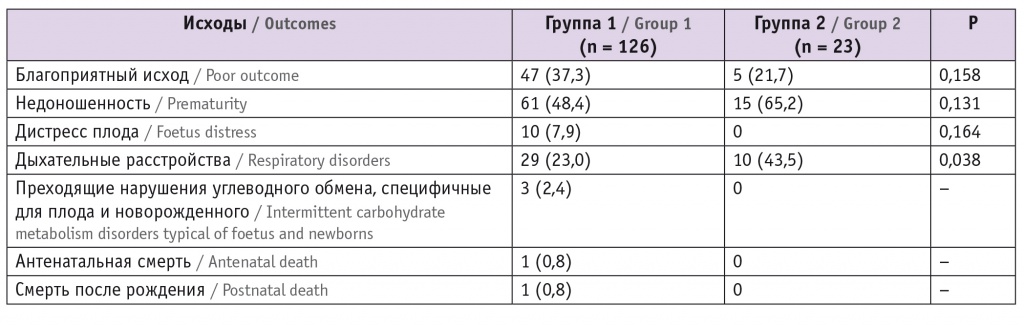

Среди исходов для детей, рожденных у матерей с ПУ, регистрируемой перед родоразрешением (табл. 6), дыхательные расстройства в группе с выраженной ПУ встречались почти в 2 раза чаще, чем в группе умеренной ПУ (43,5% против 23,0% соответственно, р = 0,038).

Таблица 6

Исходы беременности/родов для детей, рожденных у матерей с протеинурией, отмеченной перед родоразрешением, n (%)

Отметили также, что риск развития дыхательных расстройств у новорожденных в группе выраженной ПУ был в 2,6 раза выше по сравнению с таковым в группе умеренной ПУ (см. рис. 3), и указанный эффект являлся статистически значимым (р = 0,038).

Обсуждая полученные данные, мы хотим подчеркнуть, что, безусловно, дыхательные расстройства у новорожденных, родившихся от матерей с тяжелой преэклампсией и эклампсией, связаны не только с недоношенностью, они встречаются и при рождении детей в срок. В современной литературе описана связь этого осложнения со многими факторами[2, 15, 16]. Однако надеемся, что указанные результаты нашего исследования дополнят имеющиеся данные о неблагоприятных исходах для детей, рожденных у матерей с гестационными гипертензивными нарушениями[17].

В группе женщин с умеренной ПУ риск развития дистресса плода, отмеченного перед родоразрешением, оказался в 4 раза меньше, чем в группе с выраженной ПУ (ОШ = 0,24 [0,01; 4,21]). Хотя в данном случае эффект был статистически незначимым, мы считаем, что его величина клинически достаточно существенна, чтобы обратить на нее внимание. Предполагаем, что отсутствие статистической значимости может быть обусловлено нулевой частотой данной патологии в группе женщин с выраженной ПУ. Для заключений по этому вопросу необходимы дополнительные проспективные исследования с соответствующим дизайном и достаточным объемом выборки.

Подводя итоги проведенного исследования, хочется отметить, что мы получили ответ на свой вопрос о значимости количественной оценки ПУ у беременных с преэклампсией. Так, в группе пациенток с выраженной ПУ мы обнаружили более высокую вероятность развития такого жизнеугрожающего состояния, как HELLP-синдром. Кроме этого, у новорожденных, рожденных от матерей с выраженной ПУ при тяжелой преэклампсии, мы отметили бо’льшую частоту дыхательных расстройств, чем в группе умеренной ПУ.

Полученные нами данные, как и результаты нашего предыдущего исследования[12], опровергают сегодняшнюю тенденцию игнорировать ПУ, которая прослеживается в зарубежных работах[18–20] и уже привела к тому, что величину ПУ исключили из критериальных признаков тяжелой преэклампсии в проекте отечественных клинических рекомендаций.

Анализ полученных нами результатов демонстрирует актуальность учета выраженности ПУ для оценки степени тяжести гипертензивных гестационных нарушений и их осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Абсолютная количественная оценка протеинурии перед родоразрешением является по-прежнему методом прогнозирования неблагоприятных исходов у матери и плода при наличии преэклампсии.

Поступила: 03.03.2021

Принята к публикации: 24.05.2021