Тиреоидная система является одной из ведущих систем, определяющих функциональное состояние организма в норме и при патологии. Функция щитовидной железы (ЩЖ) регулируется преимущественно ТТГ — гликопротеином, выделяемым гипофизом. Пролактин (ПРЛ) — гормон, обладающий более чем 300 различными биологическими эффектами. Основным местом синтеза ПРЛ является аденогипофиз — один из важнейших органов регуляции функции эндокринных желез, расположенный в головном мозге.

Сниженная функция ЩЖ, характеризующаяся повышением содержания ТТГ, также может сопровождаться ростом уровня ПРЛ (тиреолиберин в повышенных количествах стимулирует синтез ТТГ и ПРЛ за счет перекрестного эффекта).

Гормональные нарушения женской репродуктивной системы включают проблемы, возникающие в результате аберрантной дисфункции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси[1–3]. В ряде исследований подчеркивается связь гипертиреоза или гипотиреоза, гиперпролактинемии с нарушениями менструального цикла, ановуляторными циклами, снижением частоты беременностей. При различных нарушениях менструального цикла часто обнаруживаются изменения уровней ПРЛ и ТТГ[4–6].

Цель исследования: изучить показатели ТТГ и ПРЛ и их ассоциации в популяционной выборке женщин в возрасте 25–45 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2013–2016 гг. в Новосибирске обследована случайная городская популяционная выборка мужчин и женщин 25–45 лет (n = 1512, из них 840 женщин). Средний возраст обследованных женщин — 36,0 ± 6,2 года.

Исследование проводилось в скрининг-центре Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины — филиала Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики СО РАН ((НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск) в рамках бюджетной темы по Государственному заданию № 0324-2018-0001 (№ АААА-А17-117112850280-2) «Эпидемиологический мониторинг состояния здоровья населения и изучение молекулярно-генетических и молекулярно-биологических механизмов развития распространенных терапевтических заболеваний в Сибири для совершенствования подходов к их диагностике, профилактике и лечению». Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом.

Обследована репрезентативная выборка из населения Октябрьского района Новосибирска. Выбранный район по национальному составу, занятости населения, наличию крупных промышленных предприятий, учебных и культурных заведений — типичный административный район Новосибирска. Для построения выборки использовалась база Территориального фонда обязательного медицинского страхования лиц 25–45 лет. С помощью генератора случайных чисел сформирована случайная репрезентативная выборка в количестве 2000 человек. Известно, что молодые возрастные группы относятся к наиболее ригидным в плане отклика (по некоторым данным, на обследование соглашаются не более 15–20%), поэтому применены методы поэтапного эпидемиологического стимулирования: почтовые приглашения, телефонные звонки, информационные сообщения в СМИ. Дизайн настоящей работы — поперечное исследование. Из 2000 человек, которые были приглашены на обследование, скрининговое обследование прошли 1512. В исследование были включены лица, подписавшие информированное согласие на участие. Исключались отказавшиеся от взятия крови для изучения биохимических и гормональных показателей.

В анализ в данной работе вошли показатели 416 женщин (методом случайных чисел сформирована выборка из 840). Проведен сбор информации с помощью структурированного опросника (включавшего в том числе вопросы по наличию беременностей, родов, нарушений менструального цикла). Из 416 обследованных женщин регулярный менструальный цикл был у 269; 120 женщин ответили, что имеют заболевания ЩЖ и/или нарушения менструального цикла, из них 36 отметили нарушения менструального цикла и не указали, что есть заболевания ЩЖ. Не ответили на вопросы анкеты по наличию беременностей, родов, нарушений менструального цикла 27 женщин.

Выполнены антропометрические измерения (рост, вес, окружность талии (ОТ) и бедер (ОБ), ОТ/ОБ, ИМТ). Кровь брали из локтевой вены вакутейнером в положении сидя, натощак. После центрифугирования сыворотку хранили в низкотемпературной камере (–70 °С). Гормональное и биохимические исследования крови выполнены в лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН, имеющей стандартизацию по внутреннему и внешнему федеральному контролю качества.

Определение уровней общего холестерина и холестерина ЛПВП, триглицеридов проведено энзиматическим методом с использованием коммерческих стандартных наборов Thermo Fisher (Финляндия) на автоматическом биохимическом анализаторе KoneLab 30i (Финляндия). Перевод показателей глюкозы сыворотки в показатели глюкозы плазмы (ГП) крови осуществлялся по формуле (European Association for the Study of Diabetes, 2005 г.):

ГП (ммоль/л) = –0,137 + 1,047 × глюкоза сыворотки (ммоль/л).

Уровни ПРЛ и ТТГ определены методом ИФА с помощью тест-систем Thyrotropin (TSH) и Prolactin Hormone (PRL), (Elisa, Monobind Inc., США) на ИФА-анализаторе Multiscan EX (Финляндия). За референсные значения принимались показатели, указанные в инструкциях использованных наборов (ПРЛ — 1,2–19,5 нг/мл, ТТГ — 0,39–6,16 МЕ/мл).

Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета программ SPSS (v.13.0), проведены автоматизированная проверка базы данных и статистический анализ. Значения ПРЛ и ТТГ представлены медианой и квартилями (Ме [25; 75]), так как по тесту Колмагорова — Смирнова получено ненормальное распределение показателей.

Сравнение двух независимых групп по количественным признакам с ненормальным распределением произведено с помощью непараметрического критерия Манна — Уитни, внутригрупповые корреляции признаков оценивались при расчете коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Использовался многофакторный логистический регрессионный анализ для изучения ассоциаций гиперпролактинемии и ряда изучаемых факторов. Критический уровень значимости при проверке нулевой гипотезы принимался меньше или равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

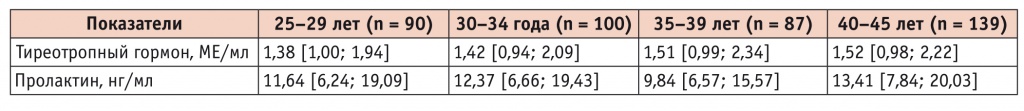

Медиана ТТГ у обследованных женщин составила 1,48 [0,98; 2,19] МЕ/мл, ПРЛ — 12,13 [6,75; 18,85] нг/мл. При анализе значений медиан ТТГ и ПРЛ в 4 возрастных подгруппах статистически значимая разница между ними не обнаружена: р = 0,559, р = 0,197 (Н-критерий Краскела — Уоллеса) (табл. 1).

Таблица 1

Уровни тиреотропного гормона и пролактина в изучаемых возрастных группах, Ме [25; 75]

У 269 женщин без нарушения менструального цикла и патологии ЩЖ показатель медианы ТТГ — 1,49 [1,02; 2,06] МЕ/мл, ПРЛ — 10,79 [5,92; 17,12] нг/мл. У 120 пациенток с нарушением менструального цикла и/или с патологией ЩЖ обнаружены сопоставимые показатели медианы ТТГ и более высокие — ПРЛ: 1,43 [0,86; 2,63] МЕ/мл и 14,34 [8,54; 21,35] нг/мл соответственно; разница между уровнями ПРЛ была статистически значимой (p = 0,001).

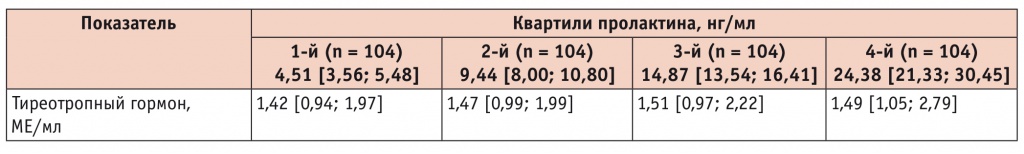

Изучены показатели ТТГ в квартилях ПРЛ (табл. 2). Определена тенденция к повышению уровня ТТГ (в пределах нормальных значений), несмотря на значительный рост медианы ПРЛ от первого квартиля к четвертому (4,51 [3,56; 5,48] – 24,38 [21,33; 30,45]): р = 0,078. Отмечена статистически значимая разница между показателями ТТГ в квартилях ПРЛ (Н-критерий Краскела — Уоллеса): р = 0,044.

Таблица 2

Значения Ме [25; 75] тиреотропного гормона в квартилях пролактина

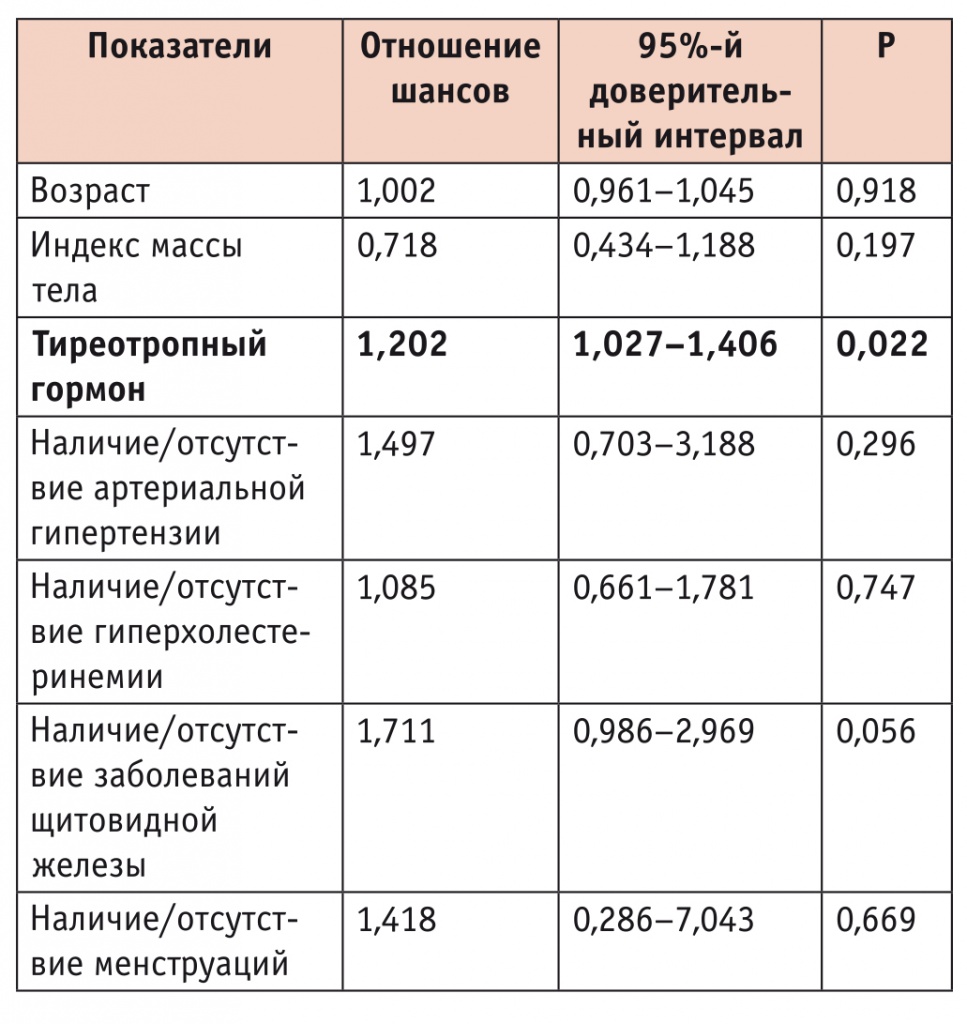

Во всей изучаемой выборке обнаружена слабая корреляция между концентрациями ТТГ и ПРЛ: коэффициент корреляции по Спирмену (r) составил 0,10, р = 0,067. По данным многофакторной логистической регрессии, в которой в качестве зависимой переменной взят показатель гиперпролактинемии (≥ 19,5 и < 19,5 нг/мл), а в качестве независимых показателей — возраст, концентрация ТТГ, наличие/отсутствие заболеваний ЩЖ, наличие/отсутствие менструаций, наличие/отсутствие артериальной гипертензии, наличие/отсутствие гиперхолестеринемии, при повышении содержания ТТГ шанс развития гиперпролактинемии составил 1,202 (95%-й ДИ [1,027–1,406]) (табл. 3).

Таблица 3

Результаты многофакторного логистического регрессионного анализа

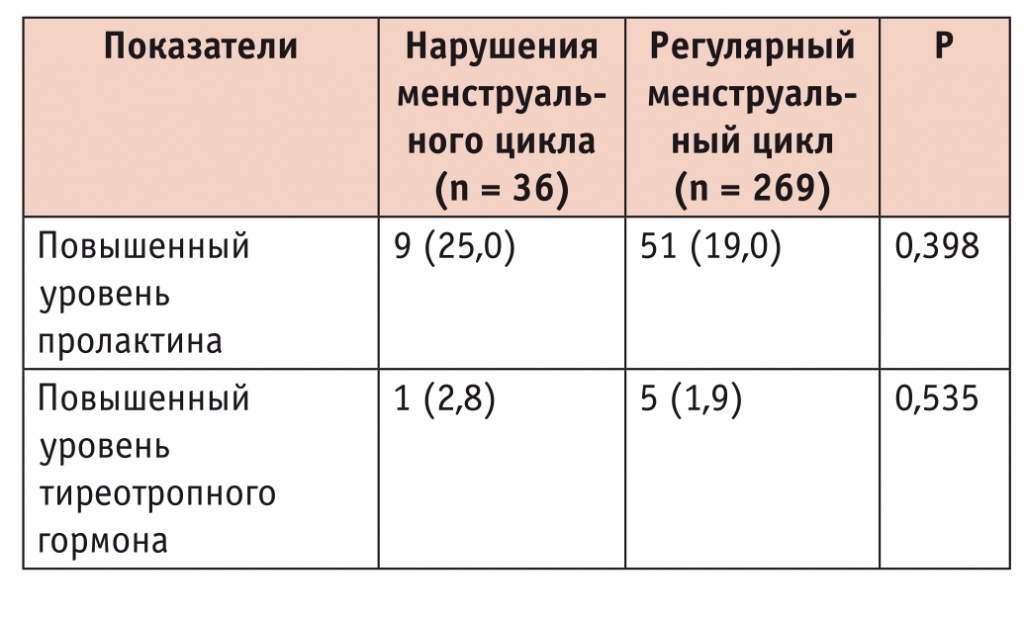

Выявлен более высокий процент пациенток с повышенным содержанием ПРЛ и ТТГ среди женщин, указавших на нарушения менструального цикла, чем среди женщин без них, хотя разница оказалась статистически незначимой (табл. 4).

Таблица 4

Частота повышенных уровней тиреотропного гормона и пролактина у женщин с нарушениями менструального цикла и без них, n (%)

ОБСУЖДЕНИЕ

В доступной литературе наблюдается значительное разнообразие в представлении референсных значений ПРЛ и ТТГ. В нашем исследовании использовались тест-системы к лабораторным наборам производителя из США. Значения, указанные для ПРЛ, — 1,2–19,5 нг/мл, для ТТГ — 0,39–6,16 МЕ/мл. В других исследованиях применяются лабораторные наборы с рекомендуемыми нормальными значениями ТТГ в диапазоне от 0,4–4,05 до 0,4–6,89 МЕ/мл. Такая же ситуация и с представлением нормы ПРЛ, верхний показатель колеблется от 19,5 до 25 нг/мл.

Нами определены референсные значения ТТГ и ПРЛ для женщин 25–45 лет с регулярным менструальным циклом, которые представлены медианой. Они составили для ТТГ 1,49 [1,02; 2,06] МЕ/мл; для ПРЛ — 10,79 [5,92; 17,12] нг/мл. Для большинства лабораторий нормальные уровни ПРЛ в сыворотке крови у женщин — менее 25 нг/мл (1 нг/мл эквивалентен 21,2 мМЕ/л). В зарубежных рекомендациях указывается, что однократного выявления повышенного уровня сывороточного ПРЛ достаточно для постановки диагноза гиперпролактинемии при условии, что проба была получена у пациента, не испытывающего чрезмерный стресс при венепункции[6, 7]. В Федеральных клинических рекомендациях по гиперпролактинемии (2015) рекомендовано двукратное измерение содержания ПРЛ[8–10].

Несмотря на то что вопрос связи ТТГ и ПРЛ казался решенным и причины колебания уровней этих гормонов относительно друг друга давно понятны, в настоящий момент представлено довольно много исследований, посвященных изучению и анализу связи между ТТГ и ПРЛ. В нашей работе во всей изучаемой выборке женщин обнаружена слабая корреляция между концентрациями ТТГ и ПРЛ. Результаты многофакторного логистического регрессионного анализа свидетельствуют, что при повышении уровня ТТГ шанс развития гиперпролактинемии составляет 1,202. Более значимые связи между ТТГ и ПРЛ показаны в работах на выборках женщин с наличием какого-то конкретного заболевания ЩЖ или расстройств репродуктивной функции.

Так, в исследовании, выполненном учеными в Малайзии, были изучены ассоциации уровней гормонов ЩЖ и ПРЛ у 50 женщин с вторичной аменореей и 52 женщин без нарушений менструального цикла, которые составили группу контроля. Выявлено, что среднее содержание ПРЛ в исследуемой группе было значительно выше, чем в контрольной: 23,28 ± 18,53 против 6,57 ± 4,68 нг/мл (p = 0,001); показатели ТТГ были сопоставимыми: 4,42 ± 4,09 против 3,40 ± 2,43 нг/мл (p = 0,334). Гиперпролактинемия наблюдалась у 56% пациенток с аменореей.

Когда авторы сравнили уровни свободного трийодтиронина (Т3), свободного тироксина (Т4) и ТТГ у женщин с аменореей с нормальным и высоким содержанием ПРЛ, то обнаружили, что уровень ТТГ был выше у женщин с вторичной аменореей и гиперпролактинемией по сравнению с таковым у пациенток с вторичной аменореей и нормопролактинемией: 5,40 ± 5,17 против 2,72 ± 1,90 нг/мл (p = 0,049), тогда как уровни свободного T3 и свободного T4 были выше у женщин с аменореей и нормальным уровнем ПРЛ, но разница оказалась незначимой (p = 0,203).

Выявлена положительная корреляция между показателями ПРЛ, ИМТ и ТТГ, тогда как отрицательная корреляция ПРЛ наблюдалась со свободным T3, свободным T4 и с возрастом. Более высокий уровень ПРЛ в сыворотке крови зафиксирован у женщин основной группы, у которых был эутиреоз, субклинический и первичный гипотиреоз или гипертиреоз, по сравнению с таковым в группе контроля с соответствующими нарушениями функции ЩЖ. Исследователи заключают, что частота гиперпролактинемии выше у женщин с аменореей. Заболевания ЩЖ у участниц обеих групп были сопоставимыми. Обнаружено, что сывороточный уровень ТТГ выше у женщин с вторичной аменореей и с гиперпролактинемией по сравнению с таковым у женщин с аменореей и нормопролактинемией[11].

Подобные данные представлены и в других исследованиях. Концентрации ПРЛ, T3, T4 и ТТГ в сыворотке крови были определены у 90 женщин с бесплодием и гиперпролактинемией, у 90 женщин с нормопролактинемией и бесплодием; 50 женщин, у которых были беременности, составили группу контроля. Средние уровни ПРЛ и ТТГ у женщин с бесплодием и гиперпролактинемией были значительно выше, чем у участниц группы контроля: 63,09 ± 61,78 против 8,21 ± 3,71 нг/мл и 2,5 ± 3,15 против 1,4 ± 0,73 мЕд/мл (р < 0,05).

Средние значения ТТГ у женщин с нормопролактинемическим бесплодием и в контрольной группе были сопоставимыми (1,3 ± 0,63 и 1,4 ± 0,73 мЕд/мл). Только в контрольной группе уровень ПРЛ коррелировал положительно и статистически значимо с содержанием ТТГ (r = 0,3045, р = 0,031), значимая корреляция между уровнями ПРЛ и Т3 и Т4 не найдена. Однако не было никакой корреляции между содержанием ПРЛ и ТТГ, T3 и T4 в обеих группах женщин с бесплодием. Авторы делают вывод о том, что гиперпролактинемия с дисфункцией ЩЖ может быть основным фактором, способствующим бесплодию, и, следовательно, оценка показателей ПРЛ, Т3, Т4 и ТТГ должна быть включена в исследование бесплодных женщин, особенно с гиперпролактинемией [12].

P. Bheem и соавт. обследовали 176 женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Они были разделены на две группы: 88 пациенток с бесплодием составили основную группу, 88 женщин, у которых были беременности, — контрольную. Определялись уровни сывороточного ФСГ, ЛГ и ПРЛ. Максимальное количество женщин с бесплодием было в возрастной группе 30–40 лет. Уровни сывороточного ФСГ, ЛГ и ПРЛ у бесплодных женщин составили 8,77 ± 4,65 мЕд/мл, 7,64 ± 5,16 мЕд/мл и 18,59 ± 7,50 нг/мл соответственно, у фертильных — 6,71 ± 4,12 мЕд/мл, 5,66 ± 3,17 мЕд/мл и 13,44 ± 5,82 нг/мл соответственно. Из этого следует, что повышенные концентрации ФСГ, ЛГ и ПРЛ могут быть одной из важных причин бесплодия у женщин[13].

В исследовании, выполненном в Пакистане, при оценке репродуктивной функции у 200 женщин в возрасте до 49 лет уровень ТТГ у пациенток с бесплодием (n = 79) имел отклонения от референсных значений в сторону гипотиреоза в отличие от такового в контрольной группе[14]. Другое исследование представляет данные о распространенности нарушений менструального цикла (в основном олигоменореи): у 23% из 171 женщины с гипотиреозом и 8% из 214 участниц группы контроля (р < 0,05). Авторы демонстрируют связь между нарушением менструального цикла и высокими концентрациями ТТГ в сыворотке крови[15].

Вследствие низкого содержания тиреоидных гормонов в крови при первичном гипотиреозе происходит повышение секреции тиролиберина, усиливающего образование и высвобождение не только ТТГ, но и ПРЛ. При длительно протекающем первичном гипотиреозе возникают галакторея и нарушения менструального цикла[3–8].

Ю.Г. Надь были обследованы 254 женщины в возрасте старше 40 лет, которых распределили на 3 группы. В 1-ю группу вошла 51 женщина с гипопролактинемией, средний возраст (СВ) — 48,94 ± 0,56 года, аутоиммунный тиреоидит (АИТ) выявлен у 14 (27,45%) участниц. Во 2-ю группу включили 163 пациенток с нормопролактинемией, СВ — 46,92 ± 0,29 года, АИТ обнаружен у 29 (17,79%). И 3-ю группу составили 40 пациенток с гиперпролактинемией, СВ — 45,9 ± 0,66 года, АИТ найден у 17 (42,5%). Содержание тиреоидных гормонов в группе гипопролактинемии статистически значимо отличалось от такового в группе гиперпролактинемии. У женщин в возрасте до и старше 40 лет при гиперпролактинемии отмечалось увеличение уровня ТТГ (4,00 ± 0,25 и 3,78 ± 0,9 мЕд/мл соответственно), что свидетельствовало о нарушении гипофизарной функции на фоне структурных изменений гипофиза (гиперплазии, аденомы) и в равной степени приводило к развитию субклинического гипотиреоза у женщин различного возраста. Автор, как и в нашей работе, выявил слабую положительную корреляцию между концентрациями ПРЛ и ТТГ: r = 0,15, р < 0,05[16].

В Индии у 2848 человек выполнено гормональное исследование. Обнаружилось, что самая высокая частота гиперпролактинемии у женщин и мужчин была при первичном гипотиреозе: 42,95% и 39,53% соответственно (n = 192), тогда как при нормальном уровне ТТГ — 2,32% и 2,02% соответственно (n = 1886) (р < 0,001). Получена значимая положительная корреляция между концентрациями ТТГ и ПРЛ при наличии гипотиреоза[17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашем исследовании, включавшем репрезентативную выборку женщин в возрасте от 25 до 45 лет, определены показатели медианы ТТГ — 1,49 [1,02; 2,06] МЕ/мл — и пролактина (ПРЛ) — 10,79 [5,92; 17,12] нг/мл. Отмечено минимальное колебание уровня ТТГ между квартилями ПРЛ, несмотря на значительный рост медианы ПРЛ от первого квартиля к четвертому. Среди женщин с нарушениями менструального цикла и без них процент обследованных с повышенным уровнем ПРЛ больше, чем с повышенным содержанием ТТГ. Таким образом, можно отметить, что гиперпролактинемия нередка у молодых женщин с нарушениями менструального цикла. По результатам проведенного скринингового исследования планируется дальнейшее обследование женщин для выявления причин гиперпролактинемии и проведения соответствующего лечения.