Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) считается загадочным заболеванием репродуктивной системы женщины [1]. Она характеризуется прекращением функциональной активности яичников у пациенток в возрасте до 40 лет и проявляется вторичной аменореей, высокими уровнями гонадотропинов в крови, бесплодием и симптомами эстрогенного дефицита. Встречается ПНЯ в среднем у 1% женщин [2].

Согласно результатам эпидемиологических исследований, у пациенток с ПНЯ риск развития сердечнососудистых заболеваний, а также смертность от болезней системы кровообращения (БСК) выше, чем у женщин с физиологической менопаузой [3–6]. Как известно, БСК, ассоциированные с атеросклеротическим поражением сосудистой стенки, начинают развиваться задолго до появления первых клинических симптомов [7]. Установлено, что существенное влияние на процессы формирования атеросклероза оказывает функциональное состояние эндотелия сосудов [8]. В 1998 г. за цикл работ, посвященных роли эндотелия в патогенезе заболеваний сердечнососудистой системы, профессорам Ф. Мюраду, Р. Фаршготту и Л. Игнарро была присвоена Нобелевская премия в области медицины [9]. Оценка функции эндотелия позволяет выявлять лиц с атеросклерозом на самой ранней, доклинической его стадии, когда еще отсутствуют какиелибо структурные изменения артериальной стенки. Это имеет большое диагностическое и прогностическое значение [10].

Цель исследования: изучить функциональное состояние эндотелия и эластические свойства сосудов у молодых пациенток с ПНЯ до появления у них первых клинических симптомов сердечнососудистых заболеваний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на кафедрах акушерства и гинекологии (заведующая кафедрой — д. м. н., профессор Густоварова Т. А.) и терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики (заведующий кафедрой — д. м. н., профессор Милягин В. А.) факультета дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. Исследование было сравнительным. Работа выполнена в период с 2015 по 2017 г.

В исследовании приняли участие 60 больных ПНЯ в возрасте от 23 до 40 лет (средний возраст — 34,9 ± 0,6 года). Диагноз ПНЯ устанавливали на основании отсутствия самостоятельных менструаций в течение 4 мес и более у женщин в возрасте до 40 лет, уровня ФСГ ≥ 40 МЕ/л (по двум определениям с интервалом в 1 мес). На момент обращения за высококвалифицированной медицинской помощью длительность заболевания колебалась от 5 мес до 4 лет и в среднем составила 1,43 ± 0,09 года.

Контрольная группа была сформирована из 50 практически здоровых фертильных женщин в возрасте от 24 до 40 лет (средний возраст — 34,5 ± 0,6 года) с регулярным ритмом менструаций (21–35 дней) и уровнем ФСГ < 12 МЕ/л.

Критериями исключения из исследования явились:

- первичная гипергонадотропная аменорея;

- ятрогенные этиологические факторы ПНЯ (химио и лучевая терапия в анамнезе, гистерэктомия);

- БСК, ассоциированные с атеросклерозом (ишемическая болезнь сердца, АГ, СД, метаболический синдром, хронические заболевания почек);

- прием в течение последних 6 месяцев средств заместительной гормональной терапии (за исключением препаратов монотерапии прогестагенами), КОК, витаминов, антиоксидантов, сердечнососудистых лекарственных средств.

У всех участниц проводили общеклиническое обследование, определяли функциональное состояние гипоталамогипофизарнояичниковой системы, а также оценивали функциональное состояние эндотелия и эластические свойства сосудов.

Оценка гормонального статуса включала измерение концентраций ФСГ, ЛГ, эстрадиола в плазме крови. Уровни данных гормонов определяли у пациенток с ПНЯ либо на фоне аменореи, либо на 2–4й день индуцированного гестагенами менструального цикла. Гормональное обследование участниц контрольной группы проводили в раннюю фолликулиновую фазу (на 2–4й день менструального цикла).

Эластические свойства и функциональное состояние эндотелия сосудов оценивали методом фотоплетизмографии с помощью неинвазивного диагностического комплекса «АнгиоСкан01», который разрешен к применению в медицинской практике Российской Федерации с 2008 г. В основе этого метода исследования лежит регистрация пульсовой волны объема с помощью оптического (фотоплетизмографического) датчика, установленного на дистальной фаланге пальца руки.

У больных ПНЯ и у женщин с регулярным ритмом менструаций состояние сосудистой стенки оценивали на следующий день после гормонального обследования. Исследование проводилось в утренние часы натощак; курение табака, прием кофеина, алкоголя и других стимуляторов, умеренная и тяжелая физическая нагрузка прекращались за сутки до теста; непосредственно перед исследованием испытуемая отдыхала 15 минут в теплой (температура комфорта — 20–22 °С), затемненной, тихой комнате. На дистальные фаланги указательных пальцев обеих рук устанавливались два оптических датчика. При проведении исследования женщины находились в положении лежа на спине, кисти их рук с оптическими датчиками были неподвижны.

Первоначально выполняли автоматизированный контурный анализ пульсовой волны объема. Методом контурного анализа пульсовой волны объема определяют показатели эластичности — жесткость и тонус сосудистой стенки. Нами были изучены следующие параметры:

- индекс аугментации, нормализованный для частоты пульса 75 ударов в минуту (augmentation index 75, Alp75);

- индекс жесткости (stiffness index, SI);

- центральное систолическое давление (systolic pressure aortic, Spa,);

- индекс отражения (reflection index, RI).

Индекс аугментации (augmentation index, Alp) отражает жесткость/эластичность артериальной стенки. Нормальным считается отрицательное значение индекса Alp, а при его положительном или нулевом значении можно говорить о повышенной жесткости сосудов. Индекс Alp существенно зависит от частоты пульса. Для получения сравнимых результатов используют Alp75 — индекс аугментации, приведенный к частоте пульса 75 ударов в минуту. SI показывает жесткость/эластичность крупных артерий, таких как аорта и ее ветви, и зависит от их структурных особенностей (соотношения эластина и коллагена, атероматозных включений). В норме, при сохраненной эластичности аорты и ее ветвей, SI колеблется в пределах от 5 м/с до 8 м/с.

Показатель Spa отражает уровень АД в проксимальном отделе аорты и брахиоцефальных сосудах и тем самым характеризует жесткость сосудистой стенки. В норме у молодых людей без кардиоваскулярных заболеваний АД в плечевой артерии несколько выше, чем в аорте и брахиоцефальных сосудах. С возрастом, а также на фоне увеличения жесткости сосудистой стенки, напротив, центральное АД становится выше периферического. RI характеризует состояние сосудистого тонуса мелких артерий мышечного типа. Нормальный тонус мелких мышечных артерий регистрируется при RI менее 30%.

Далее, после определения эластических свойств сосудов, мы оценивали функциональное состояние эндотелия. С этой целью выполняется проба с реактивной гиперемией (окклюзионная проба) — 5минутная компрессия плечевой артерии манжетой сфигмоманометра с давлением, превышающим систолическое артериальное на 50 мм рт. ст. После декомпрессии артерии развивается реактивная гиперемия, в ходе которой резко повышается скорость потока крови дистальнее места пережатия сосуда. Текущая по артериям с большой скоростью кровь увеличивает напряжение сдвига, прикладываемое к поверхности эндотелиоцитов, что сопровождается активацией синтеза оксида азота (NO). На фоне действия NO снижается гладкомышечный тонус артериальной стенки, и развивается вазодилатация.

По завершении пробы прибор автоматически рассчитывает два показателя — индекс окклюзии по амплитуде и сдвиг фаз между каналами. Индекс окклюзии по амплитуде отражает состояние эндотелия в системе мелких резистивных артерий и артериол (микроциркуляции), у лиц с сохраненной функцией эндотелия он > 2. Сдвиг фаз между каналами используется для оценки состояния эндотелия в средних артериях мышечного типа. О сохраненной функции эндотелия свидетельствует сдвиг фаз между каналами > 10 мс [10].

Исследование было одобрено Комитетом по этике биомедицинских исследований при ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. Перед включением в исследование все женщины давали информированное согласие на участие в нем.

Статистическая обработка результатов проводилась в Microsoft Excel 10 c использованием надстройки «Анализ данных». Представленные в исследовании данные подчиняются закону нормального распределения. Выборочные характеристики приведены в виде средней ± стандартная ошибка средней. Достоверность различий изучаемых признаков оценивалась по tкритерию Стьюдента. Статистически значимыми различия признавались при вероятности > 95% (p < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Участницы контрольной и основной групп были сопоставимы по таким показателям, как возраст (34,5 ± 0,6 и 34,9 ± 0,6 года соответственно, p > 0,05) и ИМТ (23,4 ± 0,5 кг/м2 и 22,6 ± 0,4 кг/м2 соответственно, p > 0,05).

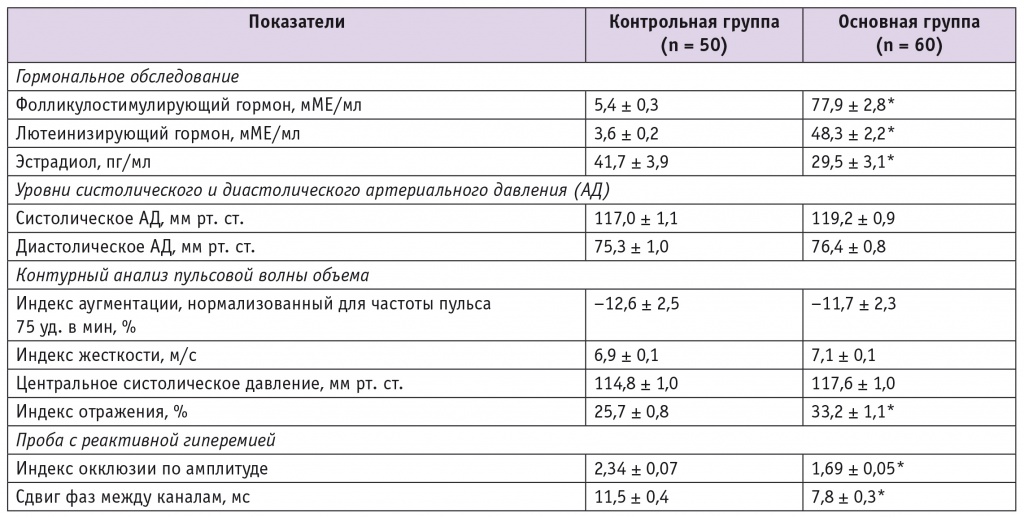

Гормональное обследование показало (табл.), что у пациенток с ПНЯ концентрации ФСГ и ЛГ значительно выше возрастной нормы и статистически значимо выше уровней ФСГ и ЛГ у женщин контрольной группы (р < 0,05). Оценка гормонального статуса (см. табл.) также выявила у обследуемых больных значимо более низкие средние концентрации эстрадиола в сравнении с женщинами с сохраненной функцией яичников (р < 0,05).

Таблица

Сравнительная характеристика женщин исследуемых групп

* P < 0,05.

Показатели АД у пациенток с ПНЯ находились в пределах нормы. При сравнительном анализе было обнаружено (см. табл.), что средние значения систолического и диастолического АД в группе больных ПНЯ выше средних показателей АД у женщин с сохраненной функцией яичников, но статистически незначимо (p > 0,05). Согласно представленным данным, молодые пациентки с ПНЯ с небольшой длительностью заболевания (1,43 ± 0,09 года) имеют нормальное АД.

Контурный анализ пульсовой волны объема

После измерения АД проводился автоматизированный контурный анализ пульсовой волны объема, оценивались показатели, характеризующие жесткость и тонус сосудистой стенки.

У пациенток с ПНЯ, как и у женщин с регулярным ритмом менструаций, показатели жесткости — Alp75, SI и Spa — находились в пределах нормы (см. табл.). Сравнительный анализ этих параметров в группе обследуемых больных и в группе здоровых женщин статистически значимых различий не выявил (р > 0,05). У участниц обеих групп давление в аорте и брахиоцефальных сосудах (показатель Spa) было ниже систолического АД в плечевой артерии (см. табл.). Согласно полученным данным, у больных ПНЯ молодого возраста эластичность артериальной стенки сохранена.

Другой изучаемый нами параметр — RI — характеризует тонус мелких артерий мышечного типа.

Автоматизированный контурный анализ пульсовой волны объема показал: у женщин с ПНЯ среднее значение RI превысило норму и составило 33,2 ± 1,1%. При сравнительном анализе (см. табл.) определено, что RI в группе больных ПНЯ значимо выше такового в группе женщин с сохраненной функцией яичников (p < 0,05). Полученные данные свидетельствуют о повышении сосудистого тонуса мелких артерий мышечного типа у молодых пациенток с ПНЯ.

Проба с реактивной гиперемией

После того как были изучены эластические свойства сосудов, мы оценивали функциональное состояние эндотелия. Индекс окклюзии по амплитуде в группе женщин с ПНЯ был ниже нормы и составил 1,69 ± 0,05, в группе контроля он находился в пределах нормы — 2,34 ± 0,07. Выявлено значимое снижение индекса окклюзии по амплитуде у пациенток с ПНЯ в сравнении с участницами контрольной группы (p < 0,05), что свидетельствует о нарушении функции эндотелия в системе микроциркуляции у женщин с эстрогенным дефицитом.

Сдвиг фаз между каналами в группе больных ПНЯ был ниже нормы и составил 7,8 ± 0,3 мс, в группе женщин с сохраненной функцией яичников он находился в пределах нормы — 11,5 ± 0,4 мс. Статистически значимое снижение показателя сдвига фаз между каналами у пациенток с ПНЯ в сравнении с участницами контрольной группы (p < 0,05) свидетельствует о нарушении функции эндотелия в средних артериях мышечного типа у женщин с эстрогенным дефицитом.

ОБСУЖДЕНИЕ

Методом контурного анализа пульсовой волны объема мы оценивали показатели, которые характеризуют жесткость и тонус сосудистой стенки. Согласно полученным результатам, у больных ПНЯ молодого возраста с небольшой длительностью заболевания эластичность артериальной стенки сохранена. Полученные результаты согласуются с данными А. А. Поздняковой и соавт. (2016), которые у молодых пациенток с ПНЯ (средний возраст — 33,8 ± 3,3 года) оценивали жесткость сосудистой стенки путем измерения толщины комплекса интимамедиа (ТИМ) общих сонных артерий. Исследование проводили с использованием метода триплексного ультразвукового сканирования. Сравнительный анализ показателя ТИМ у больных ПНЯ и у женщин с сохраненной функцией яичников статистически значимых различий не показал [11].

Методом контурного анализа пульсовой волны объема мы также оценивали RI, который характеризует тонус мелких артерий мышечного типа. У пациенток с ПНЯ было выявлено повышение тонуса мелких артерий, что является начальным этапом ремоделирования сосудистой стенки.

Нами были измерены и показатели, характеризующие эндотелиальную функцию в артериолах, мелких и средних артериях мышечного типа. Мы обнаружили, что в исследуемых участках сосудистого русла нарушена функциональная активность эндотелия. Следует отметить, что эндотелиальная дисфункция развивается генерализованно, и любой участок артериального русла репрезентативен для исследования [10]. Таким образом, согласно полученным результатам, у молодых женщин с ПНЯ нарушена функциональная активность эндотелия, определяемая методом фотоплетизмографии. Формирование эндотелиальной дисфункции у больных ПНЯ обусловлено уменьшением образования эстрогенов и, как следствие, снижением их протективного действия на сердечнососудистую систему [12].

Впервые функциональное состояние эндотелия при ПНЯ изучили S. N. Kalantaridou и соавт. (2004). В когортном исследовании приняли участие 18 пациенток с ПНЯ в возрасте до 40 лет, группу контроля составили 20 сопоставимых по возрасту здоровых женщин с сохраненной функцией яичников. Эндотелиальная функция оценивалась путем измерения диаметра плечевой артерии в пробе с реактивной гиперемией (показателя эндотелийзависимой вазодилатации, ЭЗВД) ультразвуковым методом. ЭЗВД определяли в начале исследования и спустя 6 месяцев гормонального лечения. В ходе исследования у пациенток с ПНЯ было обнаружено значительное снижение ЭЗВД по сравнению с контрольной группой: 3,06 ± 4,33% против 8,84 ± 2,15% соответственно (p < 0,0005). После гормонального лечения в течение 6 месяцев функция эндотелия у больных ПНЯ улучшилась, показатель ЭЗВД увеличился более чем в 2 раза и достиг нормальных величин: 7,41 ± 3,86%, (p < 0,005). Как утверждают авторы, в их исследовании было впервые показано, что ПНЯ ассоциирована со значительным нарушением эндотелиальной функции, восстановление которой происходит через 6 месяцев гормональной терапии. По мнению S. N. Kalantaridou и соавт., раннее начало развития дисфункции эндотелия, связанное с недостатком половых гормонов, может способствовать повышенному риску развития заболеваний сердечнососудистой системы и смертности у молодых женщин [13].

В недавнем исследовании H. Yorgun и соавт. (2013) с целью оценки функции эндотелия сосудов у больных ПНЯ также выполнялось УЗИ плечевой артерии на фоне теста с реактивной гиперемией. Результаты данного исследования подтвердили, что у молодых женщин с ПНЯ заболевание ассоциировано с дисфункцией сосудистого эндотелия [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У молодых женщин с преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ) еще до появления клинических симптомов кардиоваскулярных заболеваний выявлены начальные изменения сосудистой стенки — нарушена функция эндотелия, повышен тонус мелких артерий, что может обусловливать формирование атеросклероза у таких пациенток в более молодом возрасте. Новый диагностический подход в обследовании женщин с ПНЯ позволит выявлять пациенток с атеросклерозом на его доклинической стадии, что является эффективной профилактической стратегией в отношении развития болезней системы кровообращения.