ВВЕДЕНИЕ

Заболевания печени являются ведущей причиной гастроэнтерологической смертности у населения Российской Федерации[1], в частности в Сибирском федеральном округе[2]. Вирусный гепатит С (ВГС) традиционно занимает значимое место в структуре заболеваний печени и нередко приводит к развитию цирроза печени и гепатоцелюллярной карциномы1.

Opisthorchis felineus широко распространен в целом ряде регионов Сибири[3]. Следует подчеркнуть, что Международное агентство по исследованию рака отнесло Clonorchis sinensis и Opisthorchis viverrini к первой группе канцерогенов[4]. Только в Таиланде от холангиокарциномы, ассоциированной с описторхозом, ежегодно погибают около 20 000 человек[5].

В России работ по изучению канцерогенности O. felineus недостаточно, но ряд отечественных ученых подтверждают высокую вероятность промоутерной роли этого патогена в формировании холангиокарциномы[6, 7]. На существенное значение O. felineus в развитии патологии обратила внимание Европейская ассоциация по изучению печени (European Association for the Study of the Liver, EASL), которая опубликовала в 2021 г. обзор в Journal of Hepatology[8] о роли паразитов в генезе заболеваний печени. Все это обусловливает актуальность нашей работы.

Цель исследования: изучить клинические проявления и частоту фиброза печени у с больных хроническим ВГС (ХВГС) с 1-м генотипом или с инвазией O. felineus.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Мы провели одномоментное сравнительное исследование случайных групп пациентов, находившихся на стационарном или амбулаторном лечении в 2019–2021 гг.

На базе гастроэнтерологического отделения клиники НИИ медицинских проблем Севера и ООО «Институт клинической иммунологии» (г. Красноярск) обследованы 297 больных ХВГС с 1-м генотипом вируса (159 мужчин и 138 женщин, средний возраст — 43,8 года). Изучение клинико-лабораторных данных 214 пациентов с хроническим описторхозом (116 мужчин и 98 женщин, средний возраст — 41,9 года) проводилось в гастроэнтерологических отделениях клиники НИИ медицинских проблем Севера и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск».

Критерий включения в группу больных хроническим описторхозом — объективно диагностированная инвазия O. felineus при исключении заболеваний печени другой этиологии. Критерий включения в группу больных ХВГС с 1-м генотипом — объективно диагностированная инфекция ВГС 1-го генотипа при исключении других генотипов ВГС и других этиологических факторов заболеваний печени.

В обе группы входили пациенты в возрасте от 18 до 60 лет, подписавшие информированное согласие на обследование, верифицирующее их добровольное участие в работе.

Критерии исключения из исследования: 1) возраст младше 18 лет и старше 60 лет; 2) ВИЧ-инфекция; 3) онкологические заболевания; 4) другие хронические заболевания печени различной этиологии (другие вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени, неалкогольная жировая болезнь печени, болезнь Вильсона — Коновалова, гемохроматоз, аутоиммунный гепатит и др.); 5) туберкулез; 6) беременность; 7) выраженные хронические заболевания различных органов и систем; 8) отказ от участия в научном исследовании.

Клиническая симптоматика изучалась с применением стандартной анкеты, разработанной на основании действующих международных классификаций. Диагностика диспепсии осуществлялась, согласно Римским критериям IV[9]. В рамках данной работы мы не ставили задачу исследовать эффективность лечения в отношении клинических проявлений заболевания.

Диагноз ХВГС устанавливали при помощи эпидемиологических и клинико-лабораторных данных при обнаружении специфических серологических маркеров и РНК ВГС, по рекомендациям EASL. Содержание РНК ВГС оценивали методом количественной ПЦР в реальном времени на приборе Biorad CFX96 Real Time System (США) с помощью тест-системы Abbott RealTime HCV test (США). Генотип ВГС определяли при помощи набора Versant HCV Amplification 2.0 (LiPA) (Германия).

Для диагностики инвазии O. felineus использовались эпидемиологические, паразитологические, иммунологические и клинико-инструментальные методы.

Основными методами лабораторной диагностики являлись паразитологические исследования с определением яиц или тел взрослых паразитов в дуоденальном содержимом и/или в кале, которые применялись у всех 214 пациентов. Дуоденальное зондирование выполнялось после предварительной 3-дневной подготовки с ограничениями в диете газообразующих продуктов, сладких, жирных блюд и после 12-часового голодания. Получали три порции желчи. В каждой порции определяли объем, цвет, выполнялось ее макроскопическое описание, в последующем проводилась микроскопия нативных мазков желчи по 5–10 образцов из всех порций. При углубленном поиске также осуществлялись микроскопия и осадка желчи после ее центрифугирования с целью увеличения эффективности поиска яиц O. felineus.

Исследование фекалий на наличие описторхоза выполнялось по методу Като — метод толстого мазка под целлофаном. Толстый мазок представляет собой слой неразбавленных фекалий на предметном стекле, спрессованный под листком тонкого гигроскопичного целлофана, предварительно пропитанного глицерином.

Для диагностики сопутствующих изменений и осложнений у всех пациентов делали клинический и биохимический анализы крови (определение уровней АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, общего и прямого билирубина, железа, меди, при необходимости, церулоплазмина), а также УЗИ печени и поджелудочной железы. При подозрении на наличие аутоиммунного гепатита в крови измеряли концентрации IgG и специфических аутоантител (ASMA, LKM-1, anti-LC1).

Фиброз печени определялся методом сдвиговолновой транзиторной эластометрии с применением ультразвуковых систем Aixplorer (Франция) или Siemens Acuson S2000 (Германия). Оценка фиброза осуществлялась по шкале METAVIR. Выделялись четыре степени фиброза в зависимости от показателей эластичности печени: F0 — фиброз отсутствует (≤ 5,8 кПа); F1 соответствует портальному и перипортальному фиброзу без септ (5,9–7,2 кПа); F2 — портальному и перипортальному фиброзу с единичными септами (7,3–9,5 кПа); F3 — портальному и перипортальному фиброзу с множественными мостовидными порто-портальными и портоцентральными септами (9,6–12,5 кПа); F4 — цирроз (≥ 12,6 кПа).

Исследование проводилось с разрешения этического комитета ФГБНУ ФИЦ КНЦ СО РАН (протокол № 4 от 02.08.2019 г.). Каждый участник подписывал форму информированного согласия на обследование в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации, регламентирующей проведение научных исследований.

Результаты исследований оценивались, согласно общепринятым методам статистического анализа. Статистическая обработка производилась на персональном компьютере при помощи пакета прикладных программ Statistica (версия 7,0) и SPSS v.12.0. Для анализа статистической значимости различий качественных признаков вычисляли ОШ и 95%-ный ДИ. Различия считали статистически значимыми при р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

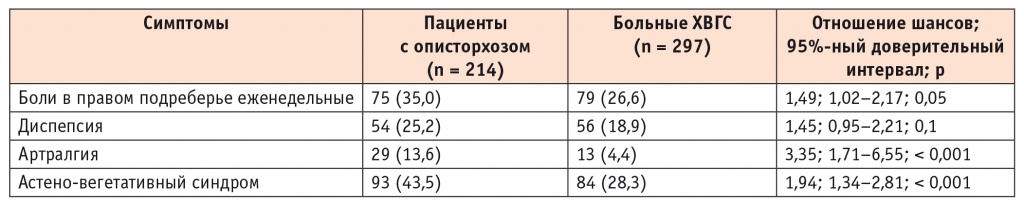

Клинические симптомы выявлялись у пациентов с инвазией O. felineus чаще, чем у больных ХВГС с 1-м генотипом. У больных с паразитозом превалировали жалобы на боли в правом подреберье, артралгии и астено-вегетативный синдром (табл. 1).

Таблица 1

Частота клинических проявлений у пациентов с описторхозом и с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), n (%)

Примечание. Здесь и в таблицах 2–5 статистическая значимость различий показателей вычислена при помощи отношения шансов.

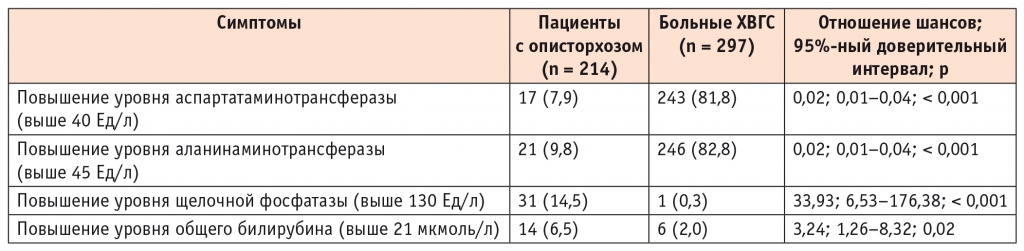

Очевидные различия регистрировались при определении биохимических показателей в крови. У лиц с ХВГС значительно чаще диагностировался цитолитический синдром, тогда как у пациентов с описторхозом чаще наблюдался холестатический синдром (табл. 2). Повышение уровня АЛТ выше 3 норм встречалось редко у больных с описторхозом, в то время как при ХВГС — в 16,8% случаев (табл. 3).

Таблица 2

Показатели биохимического анализа крови у пациентов с описторхозом и с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), n (%)

Таблица 3

Частота различных уровней аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови у пациентов с описторхозом и с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), n (%)

Тенденция к доминированию воспаления печени верифицировалась и по результатам УЗИ. Гепатомегалия у пациентов с вирусной инфекцией отмечалась в 2 раза чаще, а спленомегалия — в 4,1 раза чаще, чем у лиц с инвазией O. felineus. А холестатическая патология регистрировалась чаще у больных паразитозом. Хронический холецистит наблюдался у больных описторхозом в 2,1 раза чаще, а камни в желчном пузыре — в 6,7 раз чаще, чем у пациентов с ХВГС (табл. 4).

Таблица 4

Результаты инструментального обследования пациентов с описторхозом и с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), n (%)

Как известно, тяжесть поражения печени определяется выраженностью фиброза[10]. В связи с этим результаты эластометрии печени у обследованных пациентов, с нашей точки зрения, имеют большое значение. Фиброз печени F2 по METAVIR определялся с одинаковой частотой у пациентов с описторхозом и больных ХВГС. Фиброз печени F3-F4 по METAVIR отмечался в 2,4 раза чаще у лиц с вирусной инфекцией, чем у больных паразитозом (табл. 5). По нашему мнению, очень существенна достаточно частая диагностика фиброза печени F2, F3 и F4 степеней по METAVIR у больных описторхозом (20,5%). Эти данные подтверждают значимость отношения к инвазии O. felineus как к предраковому заболеванию печени.

Таблица 5

Частота фиброза печени различной степени по METAVIR у пациентов с описторхозом и с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), n (%)

ОБСУЖДЕНИЕ

Мы впервые выполнили сравнительное исследование, в ходе которого были найдены различия в клинических проявлениях, заключающиеся в превалировании цитолитического синдрома, гепатомегалии и фиброза печени F3-F4 по METAVIR у пациентов с ХВГС и в большей частоте проявлений холестатического синдрома, хронического холецистита, камней в желчном пузыре у лиц с инвазией O. felineus.

Полученные закономерности являются следствием различий патогенеза изучаемых заболеваний. Будучи гепатотропным вирусом, вирус С в основном реплицируется в цитоплазме гепатоцитов и часто вызывает острый или хронический гепатит[11]. Постоянная персистенция вируса С в гепатоцитах приводит к неконтролируемому воспалению и выработке хемокинов. Избыток цитокинов, являющихся воспалительными агентами, нередко усугубляет повреждение тканей и способствует прогрессированию заболевания[12, 13].

Присутствие O. felineus приводит к механическому повреждению эпителия желчных протоков. Иммунопатологические и клеточные реакции на антигены паразита и экскреторные/секреторные продукты описторхисов способствуют инфильтрации иннантных иммунных клеток в желчные протоки, повреждению ДНК холангиоцитов с последующей активацией воспалительных иммунных реакций, которые не уничтожают паразитов, но оказывают местно-повреждающее действие на ткани желчных протоков[14, 15].

Следует считать, что именно перечисленные различия патогенетических механизмов обусловливают разницу между клиническими проявлениями ВГС и описторхоза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо подчеркнуть, что мы выполнили первое исследование, в котором осуществлено конкретное сопоставление результатов клинико-биохимического и инструментального обследования, включающего определение степени фиброза печени методом эластометрии, у больных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) с 1-м генотипом и у пациентов с инвазией Opisthorchis felineus. Прежде всего обращает на себя внимание сопоставимая частота фиброза печени F2, F3 и F4 по METAVIR, которая составила 20,5% у лиц с описторхозом и 32,3% у больных ХВГС.

Мы продемонстрировали, что в клинической симптоматике пациентов с вирусной этиологией гепатита доминирует цитолитический синдром, тогда как у лиц с паразитозом чаще встречаются проявления холестатического синдрома.

С учетом высокой распространенности инвазии O. felineus в ряде регионов Сибири полученные данные позволяют считать описторхоз значимой медицинской и социальной проблемой, которая требует к себе внимательного отношения.

Поступила: 04.02.2022

Принята к публикации: 02.03.2022

________

1 Ghany M.G., Morgan T.R.; AASLD-IDSA Hepatitis C Guidance Panel. Hepatitis C guidance 2019 update: American Association for the Study of Liver Diseases-Infectious Diseases Society of America recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C virus infection. Hepatology. 2020; 71(2): 686–721. DOI: 10.1002/hep.31060