ВВЕДЕНИЕ

Внутриматочная патология, подлежащая хирургическому лечению, — гетерогенная группа заболеваний, включающая субмукозную миому матки (ММ), эндометриальный полип (ЭП), гиперплазию эндометрия, внутриматочную перегородку (ВП), внутриматочные синехии (ВС). Частота их в структуре внутриматочной патологии различна: ЭП регистрируются в 7,8–58,8%, субмукозная ММ — в 22–24%, гиперплазия эндометрия — в 3–14,7%, ВП — в 0,5–6,7%, ВС — в 2,8–45,5% случаев[1–9]. Эти заболевания нередко встречаются у женщин репродуктивного возраста, приводят к стойкому нарушению менструальной и репродуктивной функций[10, 11], что обусловливает необходимость применения и совершенствования органосохраняющих малоинвазивных методов внутриматочной хирургии.

Создание современных моделей гистероскопов, резектоскопов и внутриматочных морцелляторов значительно расширило возможности внутриматочной хирургии и позволяет проводить оперативные вмешательства с использованием механической, электрической (монополярной, биполярной) и лазерной энергий[12–15].

Важным показателем, отражающим состояние эндометрия и миометрия при гинекологических заболеваниях, является маточный кровоток. Изменение маточной гемодинамики нередко становится причиной бесплодия и неблагоприятных репродуктивных исходов[16–19]. Изучение особенностей маточной гемодинамики при лечении внутриматочной патологии с использованием различных видов энергий представляет научный и практический интерес.

Цель исследования: провести анализ изменений показателей маточного кровотока при малоинвазивном хирургическом лечении внутриматочной патологии с применением энергии диодного лазера в импульсном режиме или биполярной электроэнергии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами проведен ретроспективный анализ результатов доплерометрического исследования кровотока в маточных сосудах у 102 пациенток, прооперированных на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России в период с 2016 по 2020 г. (заведующая кафедрой — д. м. н., профессор В.Ф. Долгушина).

Гистероскопические операции производили с использованием офисного хирургического гистероскопа по Bettocchi с системой постоянного орошения, стержневыми линзами диаметром 2,9 мм и инструментальным каналом 5 Шр.

В 1-ю группу вошли 60 пациенток, у которых лечение внутриматочной патологии осуществляли с применением отечественного хирургического диодного лазера «ЛАХТА-МИЛОН» 970–40, оснащенного световодом с прямым выходом излучения диаметром 600 мкм, в импульсном режиме. Во 2-ю группу включили 42 женщин, прооперированных с использованием биполярного полужесткого электрода диаметром 5 Шр.

Критерии включения: пациентки репродуктивного возраста с субмукозной ММ, ЭП, ВП и ВС.

Критерии исключения: женщины со злокачественными новообразованиями, послеродовыми и послеабортными осложнениями.

Оценивали динамику показателей маточного кровотока после гистероскопической миомэктомии у пациенток с 0-м, 1-м и 2-м типами субмукозной ММ, после прицельного удаления ЭП, рассечения ВП и ВС с использованием энергии диодного лазера в импульсном режиме или биполярной электроэнергии.

Изучены данные медицинских карт пациенток, получавших медицинскую помощь в амбулаторных условиях (N 025/у), и протоколы ультразвукового доплерометрического исследования кровотока в маточных сосудах. УЗИ с использованием цветового доплеровского картирования проводили на 19–23-й день менструального цикла. Первое исследование выполняли во время менструального цикла, предшествовавшего оперативному лечению, второе — во втором менструальном цикле после операции. Использовали ультразвуковой аппарат экспертного класса Voluson E10 с мультичастотным вагинальным датчиком.

Исследование маточного кровотока начинали с правой маточной артерии (ПМА) и левой маточной артерии (ЛМА) на уровне перешейка, далее осуществляли поиск и оценку кровотока в ветвях маточных артерий в миометрии. Оценивали возможность регистрации кровотока в субэндометриальных и эндометриальных сосудах.

При исследовании гемодинамики в маточных артериях определяли угол-независимые индексы: индекс резистентности (ИР) и пульсационный индекс (ПИ). Угол-зависимые показатели не применяли, так как на оценку скорости кровотока существенное влияние оказывает угол инсонации, который не всегда удавалось соблюдать в связи с извитым ходом маточных артерий.

Для характеристики васкуляризации матки вычисляли индекс артериальной перфузии (ИАП). Расчеты проводили в соответствии с методикой, описанной И.А. Озерской (2013), по формуле:

ИАП = (VvolПМА + VvolЛМА) : Vматки,

где VvolПМА и VvolЛМА — объемный кровоток в ПМА и ЛМА, Vматки — объем матки (см2).

Объемный кровоток в ПМА и ЛМА вычисляли по формуле:

Vvol = V mean × S,

где V mean — усредненная по времени средняя скорость кровотока, S — площадь маточной артерии (см2). Площадь маточной артерии рассчитывали по формуле:

S = πd2 : 4 [16].

Сравнивали динамику указанных показателей при использовании различных методов лечения внутриматочной патологии.

Статистическую обработку данных выполняли с помощью электронных таблиц Microsoft Excel, версия 16.49. Нормальность распределения оценивали с использованием критерия Пирсона. Количественные показатели представлены средним значением и стандартным отклонением. Распределение признаков, отличающихся от нормального, описывали в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q1; Q3).

Для показателей, характеризующих качественные признаки, указывали абсолютное число и относительную величину в процентах.

Для оценки статистической значимости различий применяли t-критерий Стьюдента. Различия рассматривали как статистически значимые при величине p ≤ 0,05. Когда критерий значимости был меньше 0,0001, в таблицах указывали р < 0,001.

Все участницы исследования ознакомлены с целью и планом работы, подписали добровольное информированное согласие на участие и публикацию результатов исследования в открытой печати. Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (протокол № 4 от 18.05.2019).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пациентки исследуемых групп были сопоставимы по возрасту, который составил 34,67 (33,07; 36,27) года в 1-й группе и 32,76 (31,25; 34,27) года во 2-й группе (р = 0,099).

Структура и частота встречаемости коморбидных гинекологических заболеваний у женщин исследуемых групп статистически значимо не различались. Так, цервицит наблюдался у 14 (23,33%) пациенток 1-й группы и 9 (21,43%) 2-й группы, хронический эндометрит и сальпингоофорит — у 7 (11,67%) и 5 (11,90%), хламидийная инфекция нижних отделов мочеполового тракта — у 2 (3,33%) и 2 (4,76%), бесплодие — у 13 (21,67%) и 8 (19,05%), аденомиоз и эндометриоз яичников — у 10 (16,67%) и 6 (14,29%), кисты яичников (фолликулярная, желтого тела) — у 4 (6,67%) и 3 (7,14%), синдром поликистозных яичников — у 2 (3,33%) и 2 (4,76%), доброкачественные заболевания молочной железы — у 1 (1,67%) и 1 (2,38%) соответственно.

Пациентки 1-й и 2-й групп были сопоставимы по структуре внутриматочной патологии, которая явилась показанием для проведения внутриматочного оперативного вмешательства: ЭП — 29 (48,33%) и 20 (47,62%), субмукозная ММ — 22 (36,67%) и 15 (35,72%), ВП — 6 (10%) и 4 (9,52%), ВС — 3 (5%) и 3 (7,14%) соответственно.

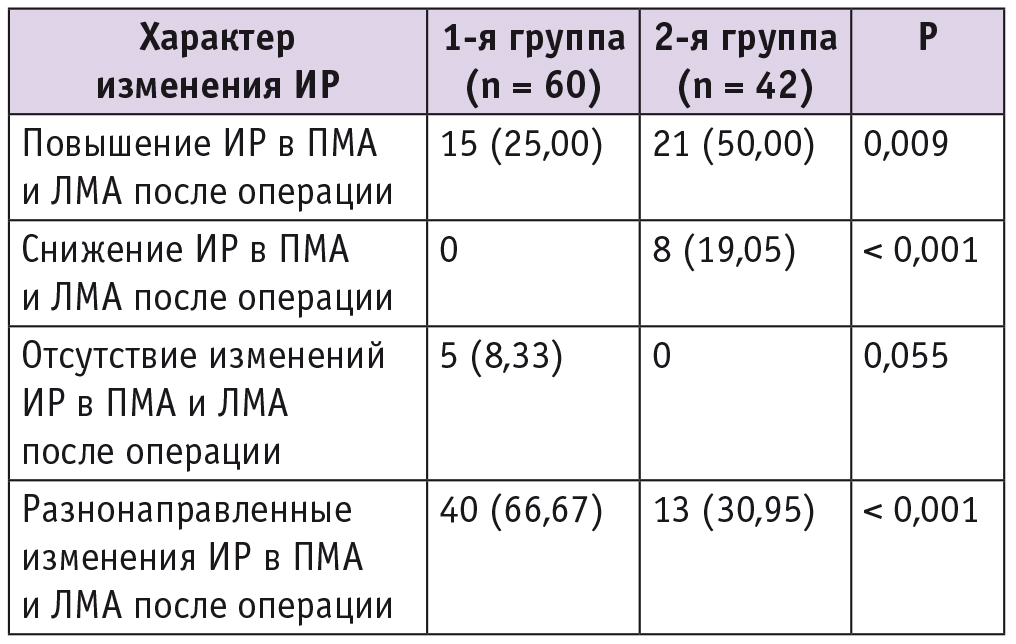

Характер изменений ИР в маточных артериях у пациенток, прооперированных в связи с внутриматочной патологией, представлен в таблице 1. Анализ динамики ИР показал, что одновременное статистически значимое повышение ИР в ПМА и ЛМА наблюдалось у женщин, прооперированных с использованием диодного лазера, реже, чем после операций с применением биполярной электроэнергии (р = 0,009).

Таблица 1

Характер изменений индекса резистентности (ИР) в правой (ПМА) и левой (ЛМА) маточных артериях у пациенток, прооперированных в связи с внутриматочной патологией, n (%)

Одновременное статистически значимое снижение ИР в ПМА и ЛМА в послеоперационном периоде отмечено только у пациенток 2-й группы (р < 0,001), а отсутствие изменений ИР в маточных артериях — только у участниц 1-й группы (р = 0,055).

У некоторых пациенток изменения ИР оказались разнонаправленными: в одной из маточных артерий ИР увеличивался, а в другой уменьшался или не изменялся. Эти колебания не привели к существенным изменениям значений ИР в послеоперационном периоде. Они статистически значимо чаще имели место в 1-й группе, чем во 2-й (р < 0,001).

В целом изменения ИР в маточных артериях после операции существенно чаще отсутствовали у пациенток, прооперированных с использованием диодного лазера, чем после операций с применением биполярной электроэнергии, — 45 (75%) против 13 (30,95%) (р < 0,001).

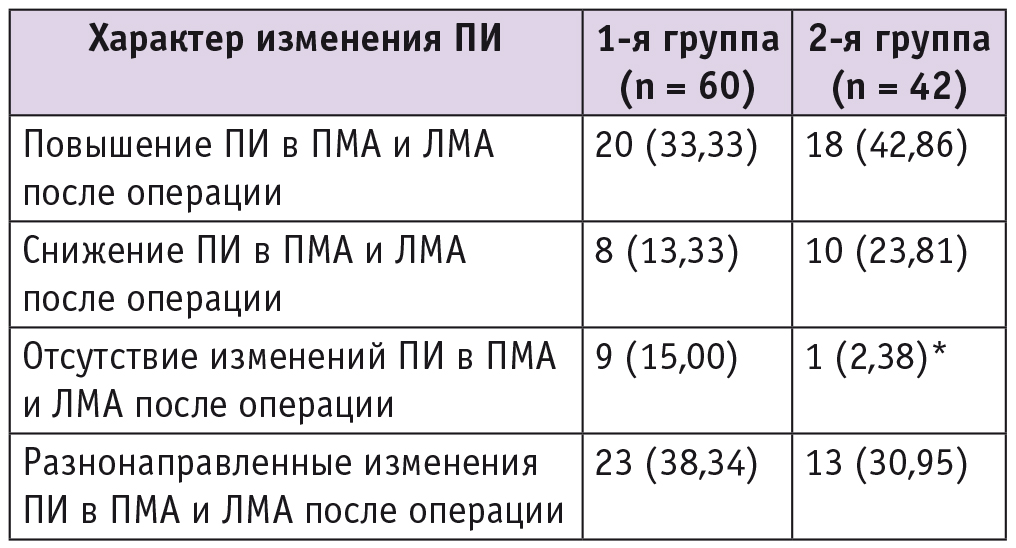

Характер изменений ПИ в маточных артериях представлен в таблице 2. Проведенный анализ показал, что количество пациенток с повышением и снижением ПИ в ПМА и ЛМА после операции статистически значимо не различалось. Женщин, у которых отсутствовали изменения ПИ после операции, было значительно больше в 1-й группе (р = 0,035).

Таблица 2

Характер изменений пульсационного индекса (ПИ) в правой (ПМА) и левой (ЛМА) маточных артериях у пациенток, прооперированных в связи с внутриматочной патологией

* Отличие от 1-й группы статистически значимо (р = 0,035).

Разнонаправленные изменения, не приведшие к статистически значимому изменению численных значений ПИ в послеоперационном периоде, зафиксированы в обеих группах с сопоставимой частотой (р = 0,443).

В целом отсутствие изменений ПИ в маточных артериях после операции отмечено статистически значимо чаще у пациенток, прооперированных с использованием диодного лазера, чем после операций с применением биполярной электроэнергии, — 32 (53,34%) против 14 (33,33%) (р < 0,001).

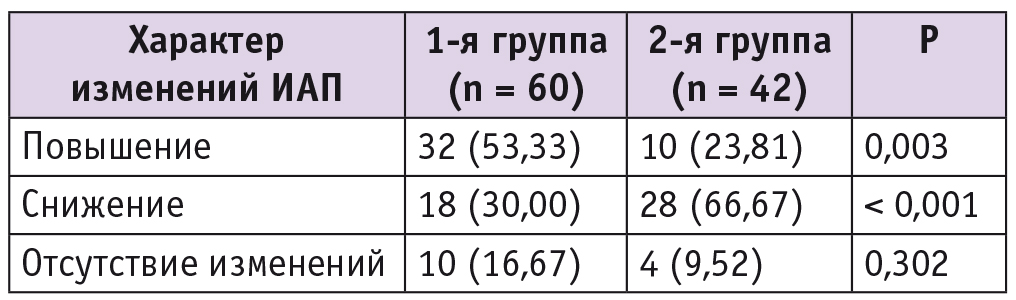

Особенности динамики ИАП при лечении внутриматочной патологии представлены в таблице 3.

Таблица 3

Характер изменений индекса артериальной перфузии (ИАП) в маточных артериях у пациенток, прооперированных в связи с внутриматочной патологией

Сравнительный анализ показал, что ИАП у пациенток 1-й группы значимо чаще повышался (р = 0,003), а у женщин 2-й группы — снижался (р < 0,001). Количество пациенток с отсутствием изменений в показателях ИАП в 1-й и 2-й группах было сопоставимым (р = 0,302).

В результате произошедших изменений средние численные значения ИАП в послеоперационном периоде у пациенток, прооперированных с использованием диодного лазера, стали статистически значимо выше, чем у женщин, пролеченных с использованием биполярной электроэнергии: 0,025 ± 0,006 с–1 против 0,017 ± 0,005 с–1 соответственно (р = 0,047).

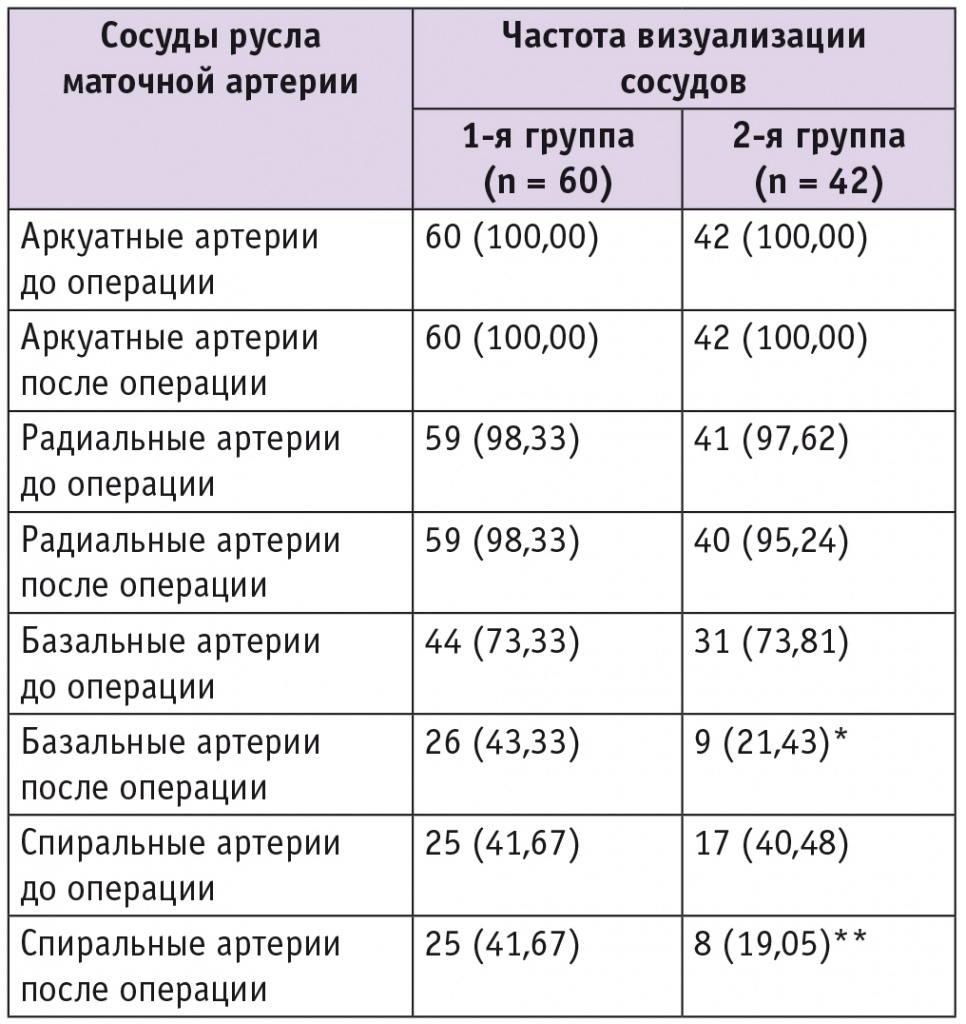

Данные о возможности визуализации сосудов русла маточных артерий у участниц исследования приведены в таблице 4.

Таблица 4

Данные о визуализации сосудов русла маточных артерий, по результатам доплерометрического исследования, у пациенток, прооперированных в связи с внутриматочной патологией

Примечание. Отличия от 1-й группы статистически значимы: (*) — р = 0,022; (**) — р = 0,016.

Кровоток в аркуатных артериях у пациенток 1-й и 2-й групп удалось зарегистрировать после операции в 100%, а в радиальных артериях — в 98,33 и 95,24% случаев соответственно. Кровоток в базальных и спиральных артериях у женщин, прооперированных с использованием диодного лазера, регистрировался в послеоперационном периоде статистически значимо чаще, чем у участниц, пролеченных с применением биполярной электроэнергии.

ОБСУЖДЕНИЕ

Хирургическое лечение внутриматочной патологии в большинстве случаев сопровождается изменением маточной гемодинамики. У 50% пациенток, прооперированных с применением биполярной электроэнергии, после операции наблюдалось одновременное повышение ИР в ПМА и ЛМА. После вмешательств с использованием энергии диодного лазера в 8,33% случаев ИР в маточных артериях не изменялся, в 66,67% — изменялся разнонаправленно, однако эти разнонаправленные изменения не привели к статистически значимому увеличению показателей ИР в послеоперационном периоде. В целом динамика ИР в маточных артериях после операции чаще отсутствовала при использовании лазерной энергии, чем биполярной электроэнергии.

Изменения ПИ были менее выраженными, при этом отсутствие динамики ПИ в маточных артериях также статистически значимо чаще наблюдалось в 1-й группе.

В отличие от нас S. Pace и соавт. после гистероскопической метропластики в связи с наличием ВП наблюдали статистически значимое снижение ИР и ПИ у пациенток в обеих маточных артериях в сравнении с показателями предоперационного периода, а H.C. Fu и соавт. не выявили изменения ИР и ПИ в маточных артериях после миомэктомии[20, 21].

В нашем исследовании динамика ИР и ПИ после операций с применением лазерной и биполярной энергий оказалась разнонаправленной. Повышение ИР в послеоперационном периоде статистически значимо чаще наблюдалось у женщин, пролеченных с использованием биполярной электроэнергии, а отсутствие изменений ИР и ПИ — у пациенток, прооперированных с использованием диодного лазера, что можно объяснить меньшим влиянием оперативного вмешательства с использованием лазерной энергии на маточную гемодинамику.

Оценка динамики ИАП после операции показала, что в группе женщин, пролеченных с использованием диодного лазера, в 16,67% случаев ИАП не изменился, в 53,33% — повысился, что свидетельствует об улучшении маточной перфузии. Применение биполярной электроэнергии привело к уменьшению ИАП у 66,67% пациенток, что свидетельствует о снижении маточного кровотока.

При определении возможности регистрации кровотока в маточных сосудах мы обнаружили, что у пациенток, прооперированных с помощью диодного лазера, кровоток в базальных и спиральных артериях регистрируется в послеоперационном периоде статистически значимо чаще, чем у женщин, пролеченных с применением биполярной электроэнергии, что говорит о более выраженных сосудистых нарушениях после операций с использованием биполярной электроэнергии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменения индекса резистентности и пульсационного индекса после малоинвазивного хирургического лечения внутриматочной патологии носят разнонаправленный характер, что затрудняет использование этих показателей для оценки маточной гемодинамики в клинической практике. Индекс артериальной перфузии, который является интегральным показателем, отражающим кровоснабжение матки, более четко демонстрирует изменения гемодинамики матки после оперативного лечения.

Использование биполярной электроэнергии при лечении внутриматочной патологии приводит к более выраженным нарушениям маточного кровотока, чем операции с применением диодного лазера: к нарушению равномерности маточной перфузии и кровотока в базальных и спиральных артериях. Это обусловливает целесообразность использования энергии диодного лазера в импульсном режиме при малоинвазивном хирургическом лечении внутриматочной патологии.

Поступила: 23.05.2022

Принята к публикации: 08.06.2022