ВВЕДЕНИЕ

Патологические состояния, обусловленные папилломавирусной инфекцией, являются проблемой современной гинекологии. Это объясняется высокой контагиозностью вируса, ростом частоты данной патологии и возможностью инфекции индуцировать предраковые процессы в зоне трансформации шейки матки [1–3]. Ведущую роль в патогенетических механизмах прогрессирования папилломавирусной инфекции играют иммунные реакции, которые могут вызывать транскрипцию ДНК вируса и его интеграцию в клетку [4, 5].

Иммунная система человека способна к запоминанию и быстрому реагированию на вторичный контакт с опасным агентом. Однако существуют вирусы, которые могут «ускользать» от антиген-презентирующего агента при первом контакте и от клеток «иммунной памяти» при дальнейших взаимодействиях [6, 7], в результате чего иммунная система не может обеспечить адекватную защиту организма.

Скрининговые программы способны определять патологию лишь на более поздних этапах — под воздействием «незамеченного» ВПЧ продолжают происходить изменения в зоне трансформации шейки матки за счет нарушения процессов апоптоза [3, 7, 8], главными ферментами которого являются каспазы [9–11].

Цель исследования: оценка эффективности комплексного лечения заболеваний шейки матки на фоне папилломавирусной инфекции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

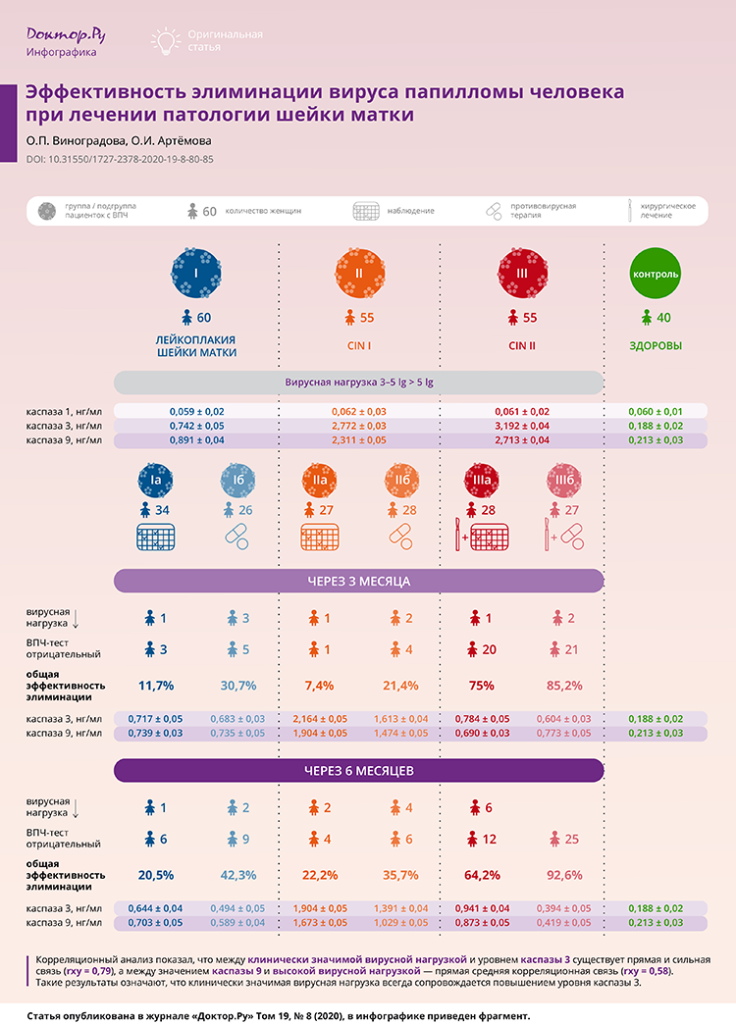

В исследовании приняли участие 210 женщин от 18 до 45 лет (средний возраст — 29,1 ± 2,7 года).

На первом этапе была сформирована группа физиологического контроля из 40 здоровых женщин от 18 до 45 лет (средний возраст — 26,7 ± 3,5 года), которые обратились для профилактического осмотра в женские консультации г. Пенза в период с 2017 по 2019 г. Обследование данной группы позволило получить результаты физиологической нормы исследуемых параметров.

На втором этапе с 2017 по 2018 г. проведен тщательный отбор в группы исследования в амбулаторно-поликлиническом звене акушерско-гинекологической службы г. Пенза.

Критерии включения в группы с патологическими состояниями шейки матки: наличие ВПЧ-инфекции; лейкоплакия шейки матки, CIN I или CIN II, подтвержденные гистологически; отсутствие за последние 6 месяцев до начала исследования терапии препаратами, которые могли повлиять на результаты исследования; использование барьерного метода контрацепции; зона трансформации 1-го или 2-го типа; подписанное информированное согласие на участие в исследовании. Обязательным условием являлось заключение о нормоценозе по результатам микроскопического и микробиологического исследований.

Критерии исключения: возраст младше 18 и старше 45 лет; положительный тест на беременность; тяжелая соматическая патология; прием лекарственных препаратов, которые могли повлиять на исследуемые показатели; невозможность следовать условиям протокола.

При проведении комплексного обследования были взяты мазки с шейки матки на микроскопическое и микробиологическое исследования и онкоцитологию, выполнено кольпоскопическое исследование. Для верификации диагноза произведена прицельная мультифокусная биопсия шейки матки.

В результате нами сформированы три группы женщин с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями: I группа — 60 пациенток с лейкоплакией шейки матки (средний возраст — 29,3 ± 1,2 года); II группа — 55 женщин с CIN I (средний возраст — 28,6 ± 0,8 года); III группа — 55 пациенток с CIN II (средний возраст — 27,1 ± 1,1 года).

Состояние местного иммунного статуса оценивали при исследовании соскоба клеток слизистой из цервикального канала для определения уровней экспрессии каспаз 1, 3 и 9 методом ИФА с набором реагентов компании Cloud-Clone Corp., предназначенным для количественного определения каспазы 3 сэндвич-методом ИФА в гомогенатах тканей, клеточных лизатах, супернатантах клеточных культур и других биологических жидкостях человека.

Статистическую обработку данных производили с помощью программы Statistica 6.0. В ходе обработки полученных данных использовалась описательная статистика. При проведении статистического анализа показателей применялся метод Фишера — метод углового преобразования. Разница между сравниваемыми показателями считалась статистически значимой при p > 0,05. Связь между изучаемыми параметрами оценивалась по результатам корреляционного анализа с вычислением коэффициента корреляции Спирмена и последующим установлением их значимости по критерию t.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Значимых различий в клинико-анамнестических данных между группами ВПЧ-положительных пациенток и группой контроля не было.

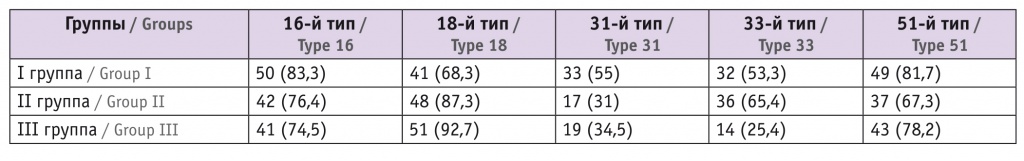

При определении ВПЧ в режиме реального времени установлено, что в исследуемых группах имело место только сочетание высокоонкогенных типов ВПЧ. Вирусная нагрузка во всех случаях составила 3–5 lg > 5 lg. В таблице 1 представлены наиболее часто встречаемые нами типы вируса.

Таблица 1

Распределение вирусной нагрузки в группах исследования, n (%)

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о значимости ВПЧ 16-го, 18-го, 31-го, 33-го и 51-го типов в развитии патологического процесса в зоне трансформации на шейке матки.

При этом очевидно, что прогрессирование процесса происходит на фоне наличия нескольких типов ВПЧ и преобладания высокой вирусной нагрузки.

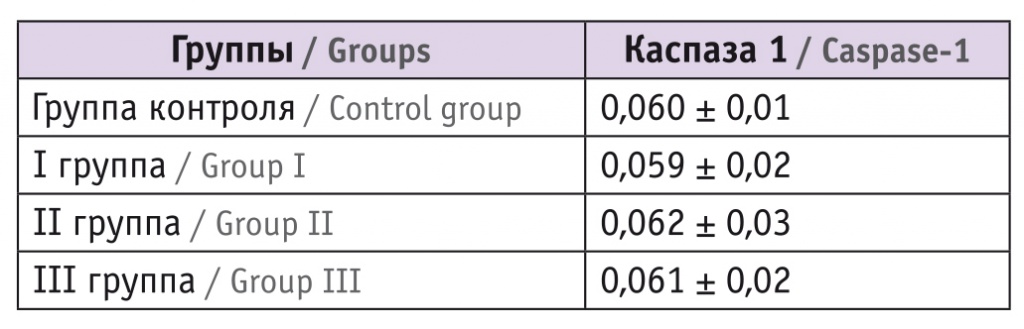

Для оценки степени выраженности апоптоза в клетках зоны трансформации определены уровни каспаз 1, 3 и 9 методом ИФА. Показатели каспазы 1 у ВПЧ-положительных пациенток с исследуемыми нозологиями и у участниц группы контроля представлены в таблице 2. Они статистически значимо не различались.

Таблица 2

Уровни каспазы 1 в исследуемых группах, нг/мл

Примечание. Здесь и в таблицах 3–6: оценка статистической значимости изменений активности каспаз проводилась в соответствии с тестом Манна — Уитни.

Каспаза 1 является одним из ведущих медиаторов при нормальном апоптозе [10, 12], однако последовательная чрезмерная активация каспазы 1, а затем ИЛ-1β может приводить к воспалительному ответу [9, 11, 12]. Так как главным критерием включения в исследование был нормоценоз по результату оценки состояния нижнего отдела генитального тракта во всех группах, то воспалительный процесс не был зарегистрирован ни в группе контроля, ни в группах исследования.

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать отсутствие воспалительной реакции в эпителии шейки матки у участниц исследования.

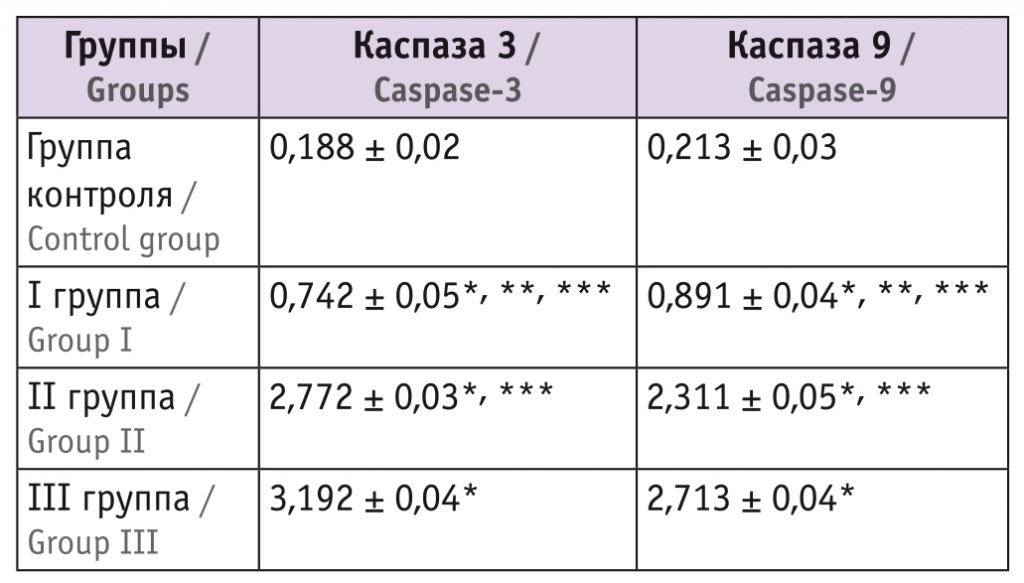

При определении активности каспаз 3 и 9 отмечено повышение показателей у пациенток относительно значений группы контроля (табл. 3).

Таблица 3

Уровни каспаз 3 и 9 в исследуемых группах, нг/мл

* Здесь и в таблицах 4–6: отличия от группы контроля статистически значимы (p < 0,05).

** Отличия от II группы статистически значимы (p < 0,05).

*** Отличия от III группы статистически значимы (p < 0,05).

Рост уровней каспаз 3 и 9 по мере прогрессии поражения эпителия шейки матки позволяет судить об усилении апоптоз-резистентного процесса в клетках [11, 12], пораженных ВПЧ.

Согласно клиническим рекомендациям «Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака» от 2017 г., у пациенток с атипическими проявлениями на шейке матки, связанными с папилломавирусной инфекцией, возможно применение противовирусных препаратов.

На следующем этапе исследования пациентки с ВПЧ были разделены на подгруппы. Среди пациенток с лейкоплакией шейки матки 34 женщины (Iа подгруппа) находились под наблюдением, а 26 (Iб подгруппа) получали противовирусную терапию. Аналогично в группе с CIN I 27 пациенток (IIа подгруппа) были под наблюдением, а 28 (IIб подгруппа) получали противовирусное лечение.

В группе CIN II всем пациенткам проведена эксцизия с иссечением пораженного участка. Согласно дизайну исследования, 28 женщин после эксцизии находились под наблюдением (IIIа подгруппа), а 27 участницам хирургическое лечение проведено на фоне применения противовирусного препарата (IIIб подгруппа).

Эффективность выбранной тактики оценивали через 3 и 6 месяцев посредством цитологического исследования и проведения кольпоскопии, также измерялись уровни каспаз 3 и 9. Основными критериями эффективности лечения были наличие или отсутствие ВПЧ или уменьшение вирусной нагрузки ниже значимых величин.

Через 3 месяца вирусная нагрузка снизилась у 1 (2,9%) женщины подгруппы Iа и у 3 (11,5%) женщин подгруппы Iб, вирус не определялся у 3 (8,8%) и 5 (19,2%) соответственно (излеченность — 11,7% против 30,7%).

Среди пациенток с CIN I в подгруппе динамического наблюдения у 1 (3,7%) женщины наблюдалось уменьшение вирусной нагрузки и у 1 (3,7%) не было папилломавирусной инфекции (эффективность элиминации — 7,4%), в то время как в подгруппе IIб вирусная нагрузка снизилась у 2 (7,1%) и у 4 (14,3%) пациенток ВПЧ отсутствовал, т. е. эффективность лечения составила 21,4%.

В группе с CIN II в подгруппе IIIа у 1 (3,6%) участницы зафиксировано снижение вирусной нагрузки и у 20 (71,4%) обследуемых вирус не определялся (суммарно 75%). В подгруппе IIIб у 2 (7,4%) женщин диагностировано уменьшение вирусной нагрузки и у 21 (77,8%) не выявлен ВПЧ, что характеризует самое эффективное лечение — 85,2%.

Аналогичное обследование провели и через 6 месяцев. Среди пациенток с лейкоплакией у 1 (2,9%) из подгруппы Iа и у 2 (7,7%) подгруппы Iб снизилась вирусная нагрузка и не было папилломавирусной инфекции у 6 (17,6%) и у 9 (34,6%) соответственно.

Вирусная нагрузка уменьшилась в подгруппе IIа у 2 (7,4%) участниц и в подгруппе IIб у 4 (14,3%), ВПЧ отсутствовал у 4 (14,8%) и 6 (21,4%) соответственно.

Среди пациенток с CIN II в подгруппе динамического наблюдения через 6 месяцев снижение вирусной нагрузки наблюдалось у 6 (21,4%) и у 12 (42,8%) вирус не определился, то есть общая элиминация составила лишь 64,2%, в то время как в подгруппе противовирусной терапии у 25 (92,6%) женщин ВПЧ-тест был отрицательным.

При анализе полученных результатов после тщательного изучения анамнеза пациенток с сохраненной папилломавирусной инфекцией обращает на себя внимание тот факт, что женщины из подгруппы IIIб с повторно выявленной папилломавирусной инфекцией были в старшей возрастной группе (от 41 до 45 лет), имели вредные привычки (курение более 7 сигарет в день), а также отягощенный акушерский анамнез (более 3 абортов).

Сохранение папилломавирусной инфекции у пациенток с дисплазией II степени после деструктивного лечения объясняется, возможно, тем, что в криптах сохраняются эпителиальные клетки, пораженные вирусом [9, 11, 12], то есть остаточные явления. Это способствует в дальнейшем вовлечению в неопластический процесс расположенных рядом здоровых клеток эпителия. Таким образом, на фоне применения противовирусных препаратов ВПЧ подвергается воздействию иммунной системы, и, соответственно, уменьшается риск рецидива неопластических процессов на шейке матки.

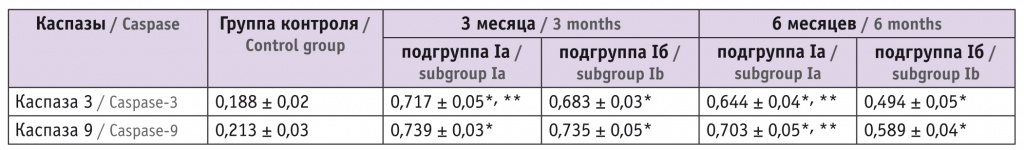

Для оценки динамики вирусной нагрузки в группах исследования с учетом возможности влияния вируса на процессы апоптоза внутри клетки были определены уровни каспаз 3 и 9 (табл. 4).

Таблица 4

Динамика уровней каспаз 3 и 9 у пациенток с лейкоплакией, нг/мл

** Здесь и в таблицах 5 и 6: отличия от подгрупп «б» через 3 и 6 месяцев статистически значимы (p < 0,05).

Концентрации каспаз 3 и 9 снизились как в подгруппе Iа, так и в подгруппе Iб, но у получавших лечение они были более приближены к показателям контрольной группы.

Вероятно, увеличение уровней каспаз 3 и 9 объясняется тем, что для активации внешнего или внутреннего пути апоптоза необходим триггер, в данном случае таковым выступает ВПЧ. Однако при снижении вирусной нагрузки и при элиминации вируса воздействие на рецепторы мембраны и на рецепторы митохондрий прекращается, что, возможно, уменьшает интенсивность процессов апоптоза и содержание каспаз 3 и 9.

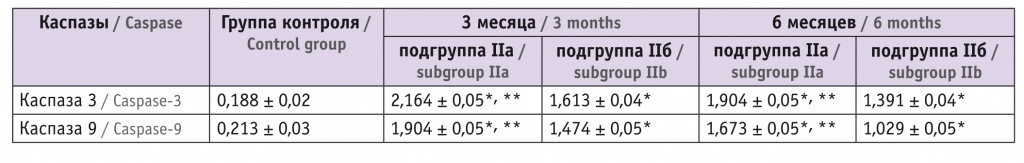

Следующим этапом работы стал анализ апопотических маркеров в группе пациенток с CIN I (табл. 5).

Таблица 5

Динамика уровней каспаз 3 и 9 у пациенток с cervical intraepithelial neoplasia I, нг/мл

Здесь также отмечалось снижение исследуемых параметров в обеих подгруппах. Однако у женщин, получавших противовирусный препарат с иммуномодулирующим действием, показатели менялись более динамично, приближаясь к значениям группы контроля.

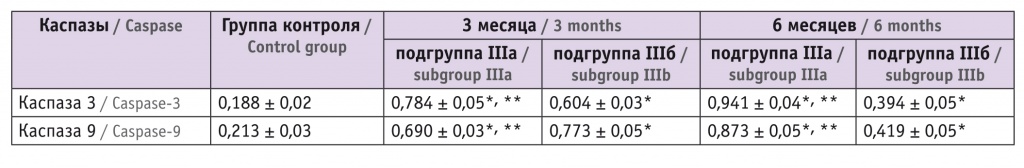

Но наиболее показательно изменение уровней каспаз 3 и 9 в группе CIN II (табл. 6). Через 6 месяцев в подгруппе только эксцизии содержание каспазы 3 составило 0,941 ± 0,04 нг/мл, а каспазы 9 — 0,873 ± 0,05 нг/мл, в то время как в группе комплексной терапии — 0,394 ± 0,05 нг/мл и 0,419 ± 0,05 нг/мл соответственно, то есть ниже в 2,4 и 2,1 раза.

Таблица 6

Динамика уровней каспаз 3 и 9 у пациенток с cervical intraepithelial neoplasia II, нг/мл

Следующим этапом исследования стало определение связи между высокой вирусной нагрузкой и концентрациями каспаз 3 и 9. После вычисления коэффициента корреляции Спирмена и установления значимости по критерию t полученные показатели были интерпретированы по следующим общепринятым параметрам. Корреляционный анализ показал, что между клинически значимой вирусной нагрузкой и уровнем каспазы 3 существует прямая и сильная связь (rху = 0,79), а между значением каспазы 9 и высокой вирусной нагрузкой — прямая средняя корреляционная связь (rху = 0,58). Такие результаты означают, что клинически значимая вирусная нагрузка всегда сопровождается повышением уровня каспазы 3.

Возможно, это объясняется тем, что каспаза 3 является финальной при внешнем и при внутреннем путях реализации апоптоз-индуцированных процессов в клетке. Значит, вне зависимости от того, как первоначально ВПЧ воздействовал на эпителиальную клетку, цепочка реакций будет приводить к активации эффекторной каспазы и усилению апоптоза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процессы апоптоза характеризуются сложными реакциями с участием различных молекулярных маркеров, вовлеченных в клеточную гибель: индукторов, рецепторов, посредников, эффекторов, одними из которых являются каспазы 3 и 9.

В проведенном исследовании частично изучена роль каспазного ответа при инвазии ВПЧ, так как именно повреждение ДНК клетки вирусом запускает рост экспрессии инициирующей каспазы 9, далее в роли эффекторной каспазы выступает каспаза 3, после чего происходят фрагментация ДНК и ядра, образование апоптотических телец и их быстрый фагоцитоз, что завершается уничтожением пораженных клеток.

Предлагаемый комплексный подход к лечению ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки, таких как лейкоплакия, CIN I и CIN II, с использованием противовирусных препаратов имеет более высокую клиническую эффективность в сравнении с динамическим наблюдением или применением только деструкции патологических участков (у пациенток с CIN II) за счет влияния на систему естественных киллеров, стимуляции распознавания и лизиса дефектных клеток цитотоксическими лимфоцитами.

Поступила: 23.03.2020

Принята к публикации: 23.07.2020