ВВЕДЕНИЕ

Тазовое дно — это мышечно-фасциальный комплекс, участвующий в регуляции внутрибрюшного давления, поддержке анатомического положения внутренних половых органов, половой жизни, а также в замыкании половой щели, контроле мочеиспускания и дефекации [1].

При нарушении структуры мышечного компартмента и его ослаблении развивается синдром недостаточности мышц тазового дна (НМТД) — гипо- и тоническая дисфункция, которая является условием для развития пролапса тазовых органов (ПТО) и классифицируется по МКБ-10 как «другие формы выпадения женских половых органов» (N81.8)1. Клиническими проявлениями этого синдрома служат недержание мочи, анальная инконтиненция, сексуальная дисфункция, а при прогрессировании заболевания — собственно десценция тазовых органов.

Как правило, причины развития НМТД — нагрузка во время беременности, травматизация в родах, естественные процессы старения. К сожалению, на ранних этапах развития заболевания пациентки редко обращаются за помощью к специалистам, что обусловлено как непониманием серьезности ситуации, так и чувством стыда при наличии недержания мочи (кала) или сексуальной дисфункции. В связи с этим данные о распространенности НМТД значительно разнятся. Согласно современным литературным источникам, те или иные проявления синдрома отмечают от 2,9% до 53% женщин [2], но истинную частоту его определить практически невозможно.

Наиболее распространенным специфическим опросником в отношении дисфункции тазовых органов на сегодняшний день является PFDI-20 (англ. Pelvic Floor Distress Inventory) [3, 4]. Опросник создан для субъективной оценки женщиной своего самочувствия, связанного с состоянием органов тазового дна, количественной и качественной характеристики симптоматики и позволяет оценить как физическое, так и психоэмоциональное состояние пациентки [5]. Это важное дополнение к диагностическим мероприятиям, формирующим объективную картину заболевания (УЗИ, электромиография, МРТ) [6, 7]. «Золотым стандартом» диагностики в настоящее время считается трансперинеальная сонография в режиме 3D, функциональные особенности которой позволяют оценить целостность структур тазового дна на том же уровне, что и МРТ, но при более низкой стоимости [8–11].

Терапия данного заболевания включает в себя хирургические методы и консервативное лечение. Оперативная коррекция считается стандартом в лечении ПТО, и основным показанием к ней является наличие дефекта фасции (разрыв). Однако в качестве терапии первой линии НМТД как продрома тазовой десценции рекомендуется консервативный подход для нивелирования анатомических дефектов [12, 13]. Он может представлять собой монотерапию или комбинацию различных методов [14].

При НМТД проводят поведенческую терапию, рекомендуют тренировку мышц тазового дна, включающую как самопроизвольные, так и индуцированные мышечные сокращения. Пациентка может осуществлять тренировку самостоятельно в домашних условиях, выполняя комплексы лечебной физкультуры, упражнения Кегеля, используя тренажеры (вагинальные конусы, перинеометры) [16, 16], или в условиях медицинского учреждения путем электромиографической БОС-терапии (bio-feed-back-терапия) [17]. Индукция мышечного сокращения для укрепления мышц тазового дна может быть инициирована посредством полостной электромиостимуляции [18] или экстракорпоральной магнитной стимуляции [19–21].

В последнее время для лечения НМТД введена новая неинвазивная технология, в которой используется высокоинтенсивное фокусированное электромагнитное поле (англ. High Intensity Focused Electro-Magnetic (HIFEM) Technology). Основной патогенетический механизм физиотерапии базируется на стимуляции мышц тазового дна за счет того, что поле HIFEM деполяризует мембраны периферических мотонейронов и инициирует сокращение мышц [22]. Высокая частота повторения стимуляции позволяет мышцам тазового дна достигать непроизвольных супрамаксимальных сокращений, во много раз превышающих по своей интенсивности самостоятельную работу. Технология включает также периоды восстановления мышц, что делает процедуру максимально физиологичной.

Эффективность HIFEM-терапии была описана ранее [23], но сравнительная оценка ее с другими методами лечения все еще отсутствует.

Целью данного исследования являлось изучение сравнительной эффективности физиотерапевтических технологий в лечении НМТД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа проведена в дизайне проспективного рандомизированного двойного слепого контролируемого исследования на базе клинического госпиталя «Лапино» в период 2017–2019 гг.

Исследование включало два этапа:

I. Отбор первичного пула пациенток, перенесших самостоятельные роды, с клинически и инструментально верифицированным диагнозом НМТД (N81.8 по МКБ-10), обратившихся с жалобами на снижение сексуальной функции, дискомфорт в области промежности.

II. Получение добровольного информированного согласия на участие в исследовании, распределение пациенток методом слепой рандомизации для определения вида физиотерапевтического воздействия, проведение инструментальной и вербально-коммуникативной диагностики и физиотерапии, анализ и последующее сравнение эффективности лечения с изучением клинических и инструментальных показателей, статистическая обработка и публикация полученных результатов.

Критерии включения в исследование:

-

возраст пациенток 18–45 лет;

-

роды через естественные родовые пути не более чем за полгода до исследования;

-

диагноз НМТД (N81.8 по МКБ-10), верифицированный на основании трансперинеальной сонографии;

-

сексуальная дисфункция;

-

наличие информированного согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения:

-

беременность на момент осмотра;

-

генитальный пролапс II–IV стадии по классификации POP-Q (англ. Pelvic Organ Prolapse Quantification);

-

показания для хирургического лечения;

-

симптомы повреждения (разрыв) фасции тазового дна (леваторно-уретральный интервал (ЛУИ) по данным УЗИ не > 25 мм);

-

истощение и атрофия мышц, не классифицированные в других рубриках МКБ-10 (M62.5);

-

металлические имплантаты в области пояснично-крестцового отдела позвоночника, большого и малого таза, тазобедренных суставов;

-

внутриматочная спираль с металлической составляющей и иные приспособления, в составе которых присутствует металл, включая пирсинг;

-

имплантация водителя сердечного ритма, инсулиновой помпы и других электронных приспособлений;

-

тяжелые нарушения гемостаза, требующие перманентной терапии антикоагулянтами;

-

общие противопоказания к физиотерапии;

-

острые воспалительные болезни нижних отделов полового тракта;

-

злокачественные опухоли;

-

отсутствие информированного согласия на участие в исследовании и невыполнение рекомендаций.

В соответствии с критериями были отобраны 95 женщин с НМТД, которых распределили на две группы. В основной (I) группе (n = 50, средний возраст — 31,1 ± 5,4 года) применяли терапию методом HIFEM-стимуляции мышц тазового дна, в группе сравнения (группа II, n = 45, средний возраст — 32,0 ± 7,7 года) выполняли полостную электростимуляцию мышц тазового дна. Все пациентки находились под контролем врача и полностью прошли курс терапии, при этом каких-либо осложнений, боли или дискомфорта выявлено не было.

Была сформирована также контрольная группа (III) из практически здоровых женщин (n = 30, средний возраст — 27,2 ± 4,3 года), перенесших естественные роды и не имевших симптомов НМТД. Данная группа была создана для сравнения с ее показателями результатов трансперинеальной сонографии в группах исследования до и после лечения.

При первичном осмотре, а также после лечения у всех пациенток изучаемой когорты были проведены сбор анамнеза, общий и гинекологический осмотр, трехмерное трансперинеальное УЗИ, анкетирование. Пациентки группы контроля проходили только первичный осмотр.

Методы терапии

Электромагнитная стимуляция проводилась с помощью системы высокоинтенсивной магнитотерапии BTL-6000 Super Inductive System (рег. удостоверение № РЗН 2019/8608). Устройство состоит из генератора энергии и круглой катушки, установленной в сиденье кресла. Во время лечения пациентка полностью одета и сидит в центре кресла, в то время как переменные магнитные поля с интенсивностью до 2,5 Т проникают в область таза. Курс состоял из 10 процедур (по 28 минут каждая) с частотой 2–3 сеанса в неделю.

Полостная электростимуляция осуществлялась с помощью портативного низкочастотного стимулятора для электротерапии в домашних условиях модели BioBravo (рег. удостоверение № РЗН 2015/3547). После прохождения предварительной подготовки и настройки аппарата пациентки выполняли на дому курс из 10 процедур (2–3 раза в неделю) с максимальным приближением к параметрам системы высокоинтенсивной магнитотерапии. Установленная длительность каждого сеанса полостной электростимуляции составляла 28 минут, что соответствовало продолжительности процедур при лечении методом HIFEM-стимуляции мышц тазового дна.

Инструментальный анализ

Инструментальная диагностика представляла собой трансперинеальное сонографическое исследование, которое проводилось с помощью устройства Voluson E10 (General Electric, США) с использованием технологии OmniView датчиком RIC 6-12. Во время обследования пациентки находились в литотомическом положении. Датчик располагался на промежности между лобковой костью и анальным краем.

Измерялись показатели, отражающие состояние тазового дна: передне-задний размер леваторного отверстия (ЛО), поперечный размер ЛО, площадь ЛО. Согласно литературным источникам, нормативные значения передне-заднего размера ЛО у здоровых женщин составляют от 45,2 до 48,4 мм, поперечного размера — от 32,8 до 37,5 мм, площади — от 11,3 до 12,0 см2 [23].

Был изучен также ЛУИ, показатели которого выше 25–27,5 мм указывают на наличие дефекта фасции как признака пролапса гениталий и на необходимость хирургической коррекции [24, 25].

Вербально-коммуникативный анализ

Вербально-коммуникативный анализ проводился с помощью опросника PFDI-20 и бимодальной шкалы оценки жалоб.

Опросник PFDI-20 включает в себя три анкеты, где указаны симптомы, связанные с ПТО, недержанием мочи

и дисфункцией кишечника. Пациенткам необходимо было отметить наличие той или иной проблемы и указать, как часто это их беспокоит за последние три месяца. Результаты анкетирования могли варьировать от 0 до 300 баллов.

Анкета на бимодальной основе (да/нет) заполнялась пациентками с целью оценки нарушений сексуальной функции и качества жизни и включала следующие вопросы:

-

В1: испытываете ли Вы чувство «широкого» влагалища?

-

В2: беспокоит ли Вас изменение наружных половых органов?

-

В3: попадают ли во влагалище вода или воздух во время плавания и иной физической активности?

-

В4: испытываете ли Вы эпизоды недержания мочи при физической нагрузке, приводящей к повышению внутрибрюшного давления (например, при кашле или чихании)?

Статистический анализ

Массив данных требовал статистического анализа с применением программного обеспечения G-power 3.1.9.225. Полученные результаты статистически проанализированы с помощью программного обеспечения Statistica 6 (StatSoft Inc., Талса, Оклахома) с использованием парного t-теста, двухстороннего ANOVA и последующим проведением постфактумного теста наименьшей разницы. Уровень значимости α был установлен равным 5%. Предположение о нормальности распределения данных проверено с помощью критериев Колмогорова — Смирнова и Лиллиефорса.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Трансперинеальная сонография

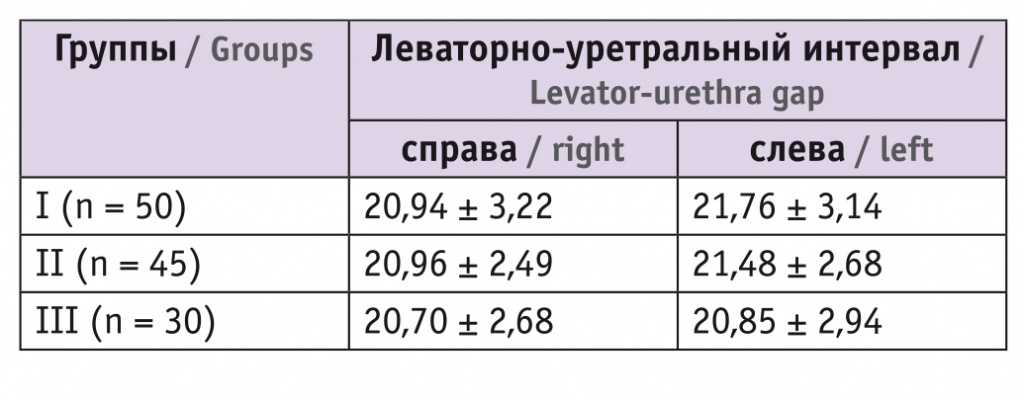

ЛУИ у пациенток всех трех групп не превышал пороговых значений (табл. 1).

Таблица 1

Значения леваторно-уретрального интервала, мм

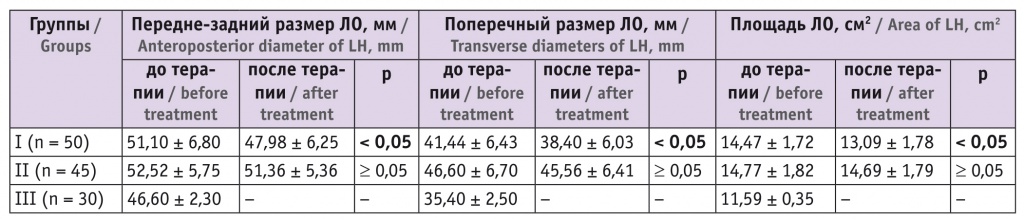

По данным, полученным в ходе промежностного УЗИ, характеристики ЛО в группе контроля соответствовали нормативным значениям (табл. 2), а в группах исследования до терапии были статистически значимо выше контрольных показателей (р < 0,05).

Таблица 2

Результаты трансперинеальной сонографии

Примечание. ЛО — леваторное отверстие.

После терапии в группе I, где применялась HIFEM-стимуляция мышц тазового дна, параметры ЛО статистически значимо снизились (р < 0,05): передне-задний размер уменьшился на 3,12 мм, что было в 2,7 раза больше, чем в группе II (–1,16 мм); поперечный размер уменьшился на 3,04 мм, что в 2,9 раза превысило динамику в группе II (–1,04 мм); площадь ЛО сократилась на 1,38 см2, тогда как в группе сравнения всего на 0,08 см2. При этом после терапии результаты в группе I приблизились к показателям группы контроля (см. табл. 2).

В группе II, где проводились процедуры электростимуляции мышц тазового дна в домашних условиях, статистически значимых изменений выявлено не было (р ≥ 0,05, см. табл. 2).

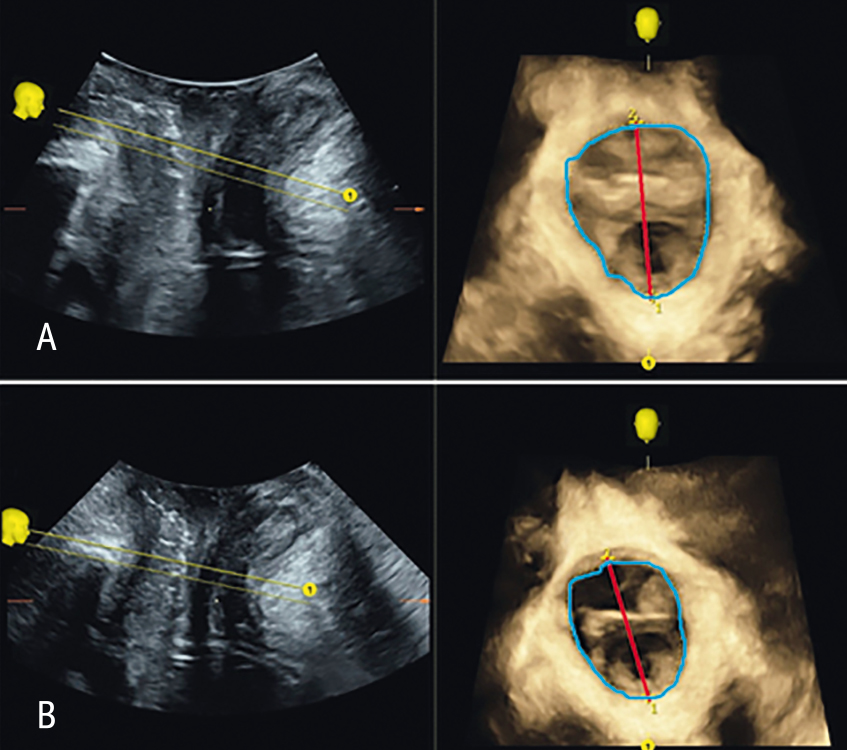

На рисунке представлены примеры 3D-УЗИ, выполненных до и после лечения методом HIFEM-стимуляции мышц тазового дна. Видно улучшение показателей передне-заднего размера и площади ЛО.

Рис. Трансперинеальная сонография пациентки основной группы до (A) и после терапии (B). Иллюстрация предоставлена авторами.

Примечание. Красная линия — передне-задний размер леваторного отверстия, мм. Синяя линия — площадь леваторного отверстия, см2

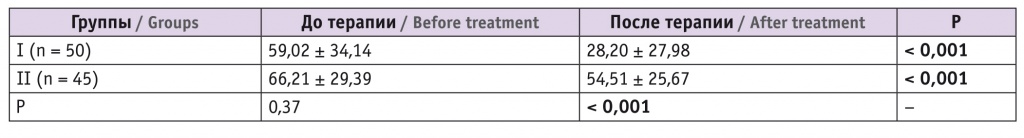

Опросник PFDI-20

До проведения терапии между основной группой и группой сравнения статистически значимых различий по опроснику PFDI-20 не было (р ≥ 0,05). После терапии в группе I результаты улучшились на 30,82 балла (р < 0,001), а в группе II на 11,70 балла (р < 0,001), что в 2,6 раза меньше, чем в основной группе. Сравнение результатов лечения выявило также статистически значимую разницу между средними показателями I и II групп (р < 0,001, табл. 3).

Таблица 3

Результаты опросника PFDI-20, баллы

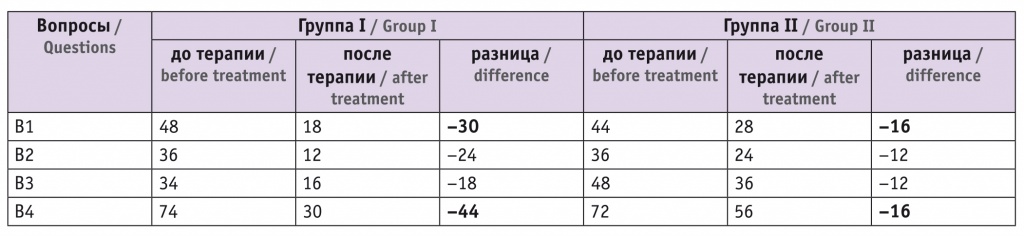

В таблице 4 представлены результаты бимодальной субъективной оценки пациентками своего интимного здоровья. После терапии в обеих группах наблюдалась положительная динамика, однако в группе I изменения были более значительными. Наиболее показательны ответы на вопросы 1 и 4: в основной группе пациенток, указавших на чувство «широкого» влагалища (В1), было в 1,5 раза меньше, а жалобы на недержание мочи (В4) отмечали почти в 2 раза меньше женщин, чем в группе сравнения.

Таблица 4

Результаты субъективной оценки интимного здоровья женщин методом бимодального опроса, %

Примечание. Показано число женщин, которые ответили на вопросы положительно.

Примечание. Показано число женщин, которые ответили на вопросы положительно.

ОБСУЖДЕНИЕ

Благодаря УЗИ в режиме 3D выявлены структурные изменения, характерные для НМТД на ранних этапах ее развития при отсутствии выраженной клинической симптоматики. Таким образом, данный метод диагностики дает возможность своевременно начать терапию и предупредить развитие ПТО.

В представленном исследовании изучена сравнительная характеристика консервативных методов терапии НМТД: HIFEM-стимуляции мышц тазового дна (группа I) и полостной электростимуляции (группа II).

После терапии в обеих группах наблюдалось уменьшение размеров ЛО, однако в группе I динамика была статистически значимой (p < 0,05) и результаты приблизились к характеристикам контрольной группы, тогда как в группе II изменения не имели статистической значимости (p ≥ 0,05). Это говорит о том, что HIFEM-терапия способствует более эффективному восстановлению функции мускулатуры тазового дна.

По опроснику PFDI-20 обе группы показали позитивную динамику, однако в группе I средняя разница результатов до и после лечения превысила 50%, тогда как в группе II улучшение произошло только на 18%. Это свидетельствует о взаимосвязи выраженности клинических проявлений НМТД и состояния мускулатуры промежности.

Результаты бимодального опроса женщин показали, что после терапии пациенток, испытывавших чувство «широкого» влагалища, в основной группе было в 1,5 раза меньше, чем в группе сравнения, а женщин с жалобами на недержание мочи — почти в 2 раза меньше. Это подтверждает влияние состояния мышц тазового дна на интимное здоровье женщин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что недостаточность мышц тазового дна (НМТД) негативно влияет на интимное здоровье женщин, может протекать без выраженной симптоматики на начальных этапах своего развития и требует ранней диагностики и лечения для улучшения качества жизни женщин и предупреждения образования пролапса тазовых органов.

В исследовании продемонстрирована бо’льшая эффективность высокоинтенсивной фокусированной электромагнитной (HIFEM) терапии в коррекции НМТД в сравнении с полостной электростимуляцией (р < 0,05), о чем свидетельствуют данные трансперинеальной сонографии и вербально-коммуникативного анализа. Благодаря воздействию HIFEM-поля происходит более полноценное восстановление функции тазового дна, что улучшает качество интимного здоровья и жизни женщин.

Поступила: 28.02.2020

Принята к публикации: 22.03.2020

______________

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. X пересмотр. Официальное русское издание. В 3-х тт. Женева: ВОЗ; 1995. — Прим. авт.