ВВЕДЕНИЕ

Среди воспалительных заболеваний половых органов доля болезней шейки матки (цервицита) составляет 41,9%, она выявляется у 70% пациенток, обращающихся на амбулаторный прием. У 65,0–77,6% женщин отмечается переход заболевания в хроническую форму[1–3]. Хронический цервицит выделен в отдельную нозологию по МКБ-10: N72[4, 5]. Точная распространенность аэробного вагинита не установлена. Частота аэробного вагинита колеблется в пределах 5–25%[6]. Чаще всего он встречается у женщин 21–30 лет (32,3%)[7]. Вагинит, включая хроническую форму, по МКБ-10 отнесен в рубрику N76[5].

Наличие цервицита, вагинита сопряжено с тяжелыми инфекционно-воспалительными заболеваниями в акушерско-гинекологической практике: воспалением тазовых органов, бесплодием, преждевременными родами, внутриутробными инфекциями; способствует развитию самопроизвольного аборта, внутриамниотической инфекции, преждевременному отхождению околоплодных вод, рождению маловесных детей, эндометриту и сепсису после кесарева сечения[3, 4, 6, 8, 9].

В современной научной литературе данные о хроническом рецидивирующем аэробном вагините немногочисленны. Схемы лечения рецидивов аэробного вагинита еще не разработаны. Отсутствуют четкие данные о лечении сочетанных форм хронического цервицита и вагинита.

Цель данного проспективного исследования — динамическая оценка клинического течения хронических форм цервицита и аэробного вагинита, характеристика микробного спектра цервикального канала и биотопа влагалища на фоне использования системной антимикробной терапии и терапии бактериофагом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании участвовали 34 пациентки, которые обратились в 2018–2019 гг. в женские консультации (№ 1, 3) КГБУЗ «Роддом № 1» г. Хабаровска (специализированный прием пациенток с рецидивирующими выделениями из влагалища) с жалобами или проходили медицинский осмотр (без наличия жалоб). Группа наблюдения была сформирована на основании выявления у пациенток клинических и лабораторных данных, свидетельствующих о наличии у них воспалительного процесса в цервикальном канале и влагалище. Критерии включения:

- верифицированный диагноз цервицита и аэробного вагинита;

- возраст 18–45 лет;

- регулярные менструации;

- отсутствие беременности;

- информированное согласие на участие в исследовании после полного разъяснения протокола, включая половой покой на период лечения; согласие на соблюдение указаний и рекомендаций врача, наличие обратной связи с пациенткой в течение 3 месяцев с начала исследования (протокол этического комитета ФГБОУ ВО ДВГМУ МЗ России № 1 от 25 января 2017 г.).

К критериям исключения относились:

- сифилис, гонорея; ВИЧ-инфекция;

- наличие психического заболевания, не позволяющего проводить оценку эффективности терапии;

- алкоголизм и наркотическая зависимость в настоящее время либо в анамнезе;

- активный туберкулез, муковисцидоз, системные заболевания соединительной ткани; злокачественные заболевания;

- отказ от участия в исследовании, несоблюдение указаний и рекомендаций врача либо утрата обратной связи с пациенткой.

Для верификации диагноза, помимо клинического обследования (общего и гинекологического), у всех участниц производили микроскопическое и молекулярно-биологическое исследование методом ПЦР в реальном времени отделяемого цервикального канала и влагалища с оценкой состояния биоценоза и выявлением патогенной микрофлоры (Фемофлор-16, Фемофлор-скрин, ООО «ДНК-технология», Россия). Полученные данные вносили в индивидуальные регистрационные анкеты, содержание которых впоследствии вводили в компьютерную базу данных.

Наблюдение за пациентками включало несколько визитов, целями которых были верификация диагноза и назначение адекватной терапии с последующим контрольным обследованием.

При первом визите (этап обследования выполнялся в течение 7 дней) изучались жалобы пациенток, гинекологический анамнез, оценивался гинекологический статус. Проводился забор материала для микроскопии мазков, ПЦР-диагностики, бактериологического исследования.

На втором визите (через 7 дней), по результатам обследования, пациенткам была назначена системная антимикробная терапия. При выявлении в цервикальном канале Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis (в титре более 104) и Mycoplasma genitalium назначали джозамицин по 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней.

При наличии у пациенток в исследуемом материале представителей условно-патогенной флоры (Staphylococcus spp., Streptococcus, Enterococcus spp.) в титре, превышающем референсные значения, применялся амоксициллина клавуланат (по 1000 мг 2 раза в сутки 10 дней).

Третий визит состоялся через 15–18 дней: проводились клиническое исследование и забор материала для микробиологического обследования для контроля эффективности антимикробной терапии, назначался препарат Фагогин (гель). Фагогин применяют для нормализации микрофлоры и профилактики бактериальных инфекций влагалища. Фагогин содержит комплекс из 40 видов бактериофагов, подавляющих рост следующих патогенных бактерий:

- Actinomyces spp.;

- Bacteroides spp.;

- Campylobacter spp.;

- Enterobacter spp.;

- Escherichia coli spp.;

- Gardnerella vaginalis;

- Haemophilus spp.;

- Hafnia alvei, Klebsiella spp.;

- Neisseria gonorrhoeae;

- Proteus spp.;

- Pseudomonas aeruginosa spp.;

- S. aureus spp.;

- Streptococcus spp.

Фагогин 5–7 мл применяли 2–3 раза в день до исчезновения признаков бактериального воспаления в очаге поражения и/или клинических симптомов в течение 5 дней, но не более 14 дней[10].

Четвертый визит (через 14 дней после окончания приема Фагогина) включал осмотр и оценку субъективных и объективных данных (осмотр шейки матки и использование микроскопии мазка).

На пятом визите (через 7 дней от четвертого визита) определяли субъективные и объективные показатели, использовали микроскопию мазка, ПЦР-методики для характеристики биоциноза цервикального канала и влагалища.

Шестой визит был заключительным (через 7–10 дней от предыдущего визита). Проводилась итоговая оценка результатов лечения.

Эффективность лечебных мероприятий определялась по субъективным и объективным критериям. Субъективные критерии — жалобы пациенток (выделения из половых путей, зуд, боль, жжение, дискомфорт). К объективным критериям относились:

- клинические признаки воспаления цервикального канала и слизистой влагалища (отек, гиперемия, болезненность, патологические бели);

- лабораторные показатели при микроскопии мазка (повышенный уровень лейкоцитов в поле зрения — более 20 в цервикальном канале);

- достижение нормоценоза по результатам ПЦР в реальном времени, частота рецидивов через 1 и 2 месяца после окончания лечения.

Результаты проведенных исследований подвергнуты статистической обработке с вычислением относительных показателей, их ошибок, 95%-ного ДИ. Оценка статистической значимости различий проводилась с использованием критерия Вилкоксона. Статистически значимыми считались различия при р < 0,05. Критерий Вилкоксона — непараметрический аналог парного критерия Стьюдента для сравнения данных до и после эксперимента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе первого визита нами проанализированы анамнестические данные и характер жалоб участниц.

Изучение анамнеза свидетельствовало о том, что длительность заболевания (цервицита, аэробного вагинита) у 31 (91,18%) женщины составила 3 года, у 3 (8,82%) — 3–5 лет. Несмотря на проводимую локальную терапию, у 10 (29,41%) пациенток наблюдалось 2 рецидива в течение года, у 14 (41,18%) — 3 рецидива, у 10 (29,41%) — 4 рецидива.

Изучение реализации репродуктивной функции показало, что у 11 (32,35%) женщин беременностей не было, у 12 (35,29%) были артифициальные аборты, у 5 (14,71%) — внематочная беременность и самопроизвольные выкидыши, у 4 (11,76%) — неразвивающаяся беременность, у 2 (5,89%) — преждевременные роды.

Пациенток с жалобами было статистически значимо больше, чем без них: 22 (64,71%) против 12 (35,29%) (р < 0,05). Жалобы пациенток представлены в таблице 1.

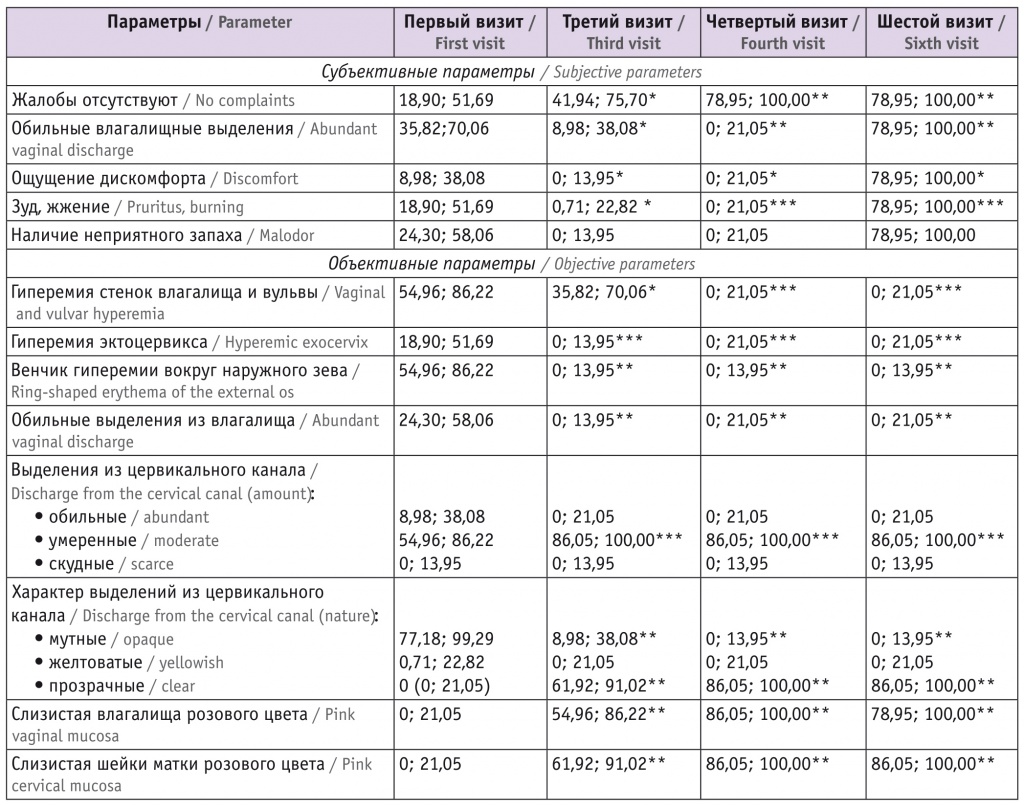

Таблица 1

Субъективные и объективные показатели у пациенток группы обследования в процессе наблюдения (n = 34), 95%-ный доверительный интервал

Примечание. Отличия от показателей первого визита статистически значимы: (*) — p < 0,05; (**) — р < 0,001; (***) — p < 0,01.

По совокупности данных клинического (см. табл. 1) и лабораторного (табл. 2, 3) обследования у всех участниц верифицированы хронический рецидивирующий цервицит и аэробный вагинит.

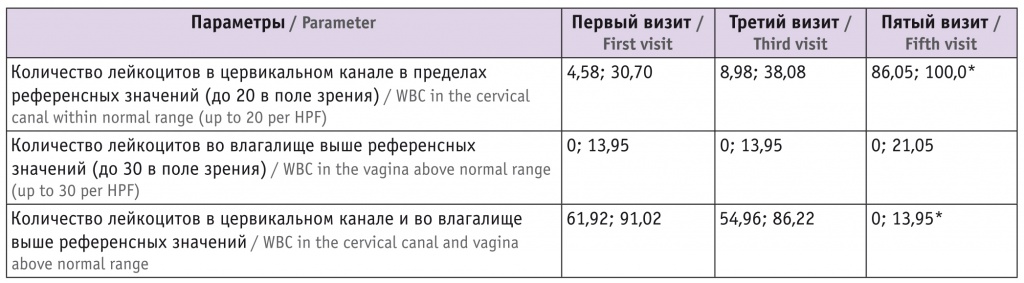

Таблица 2

Результаты микроскопии мазков у пациенток группы обследования в динамике (n = 34), 95%-ный доверительный интервал

* Отличия от показателей первого визита статистически значимы (р < 0,001).

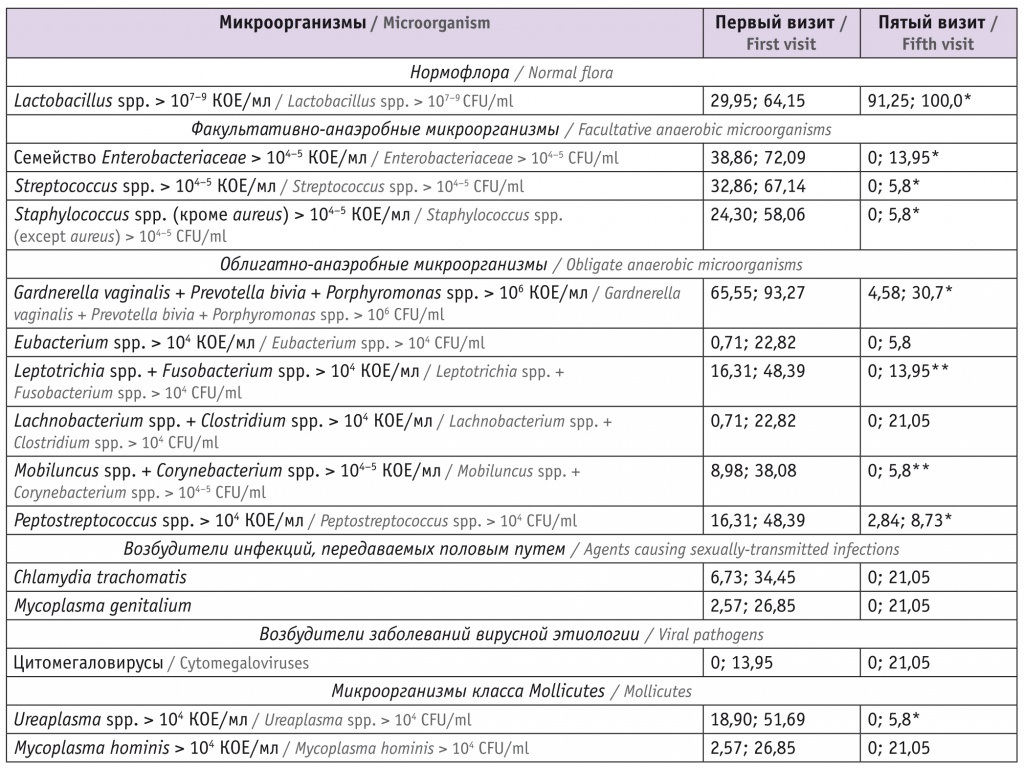

Таблица 3

Характеристика микробного пейзажа генитального тракта у пациенток группы обследования до и после курса терапии системными антимикробными препаратами и Фагогином (n = 34), 95%-ный доверительный интервал

* Р < 0,001.

** Р < 0,01.

Изменения клинической симптоматики в процессе лечения представлены в таблице 1. Как следует из приведенных данных, динамика субъективных ощущений на фоне проводимой терапии была положительной и статистически значимой начиная с третьего визита (р < 0,05) с дальнейшим улучшением показателей на четвертом и шестом визитах.

Наблюдалась также значимая положительная динамика объективных клинических параметров, первоначально она была отмечена на третьем визите, после курса системной антимикробной терапии. На четвертом и шестом визитах статистически значимая положительная динамика сохранялась, за исключением 2 (5,89%) пациенток, у которых оставался венчик гиперемии вокруг зева.

Изменения лабораторных показателей на фоне назначенной терапии представлены в таблицах 2, 3.

Как следует из данных таблицы 2, статистически значимая положительная динамика в достижении референсных значений количества лейкоцитов (р < 0,001) в цервикальном канале и влагалище была получена только к пятому визиту, после назначения препарата Фагогин, за исключением 2 (5,89%) пациенток, у которых сохранялось повышенное число лейкоцитов в цервикальном канале. Мониторирование состояния влагалищной синузии на фоне комбинированной терапии системными антимикробными препаратами и бактериофагом Фагогин у пациенток группы обследования показало (см. табл. 3), что количество Lactobacillus spp. достигло референсных значений в 97,05% случаев (р < 0,001). Статистически значимо снизилось количество участниц, у которых количество микробных агентов (семейство Enterobacteriacеae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., G. vaginalis + P. bivia + Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp., Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Ureaplasma spp.) превышало референсные значения. В процессе лечения были элиминированы абсолютные патогены (Сh. trachomatis, M. genitalium), вызывающие хронический воспалительный процесс совместно с представителями условно-патогенной микрофлоры в цервикальном канале. Не обнаружены при контрольном исследовании и цитомегаловирусы.

Дальнейшее наблюдение свидетельствовало о том, что в течение года у 32 (94,11%) пациенток не было рецидивов цервицита и аэробного вагинита (р < 0,001). У 2 (5,89%) женщин при дальнейшем обследовании выявлена дисплазия тяжелой степени.

ОБСУЖДЕНИЕ

Настоящим вызовом для современной медицины можно считать выход из-под врачебного контроля инфекций, которые ранее считались безобидными или легкоуправляемыми у большинства пациентов. Условно-патогенные микроорганизмы наряду с усилением болезнетворных свойств приобретают факторы устойчивости к противомиробным средствам — антибиотикам. По мнению большинства исследователей, в усилении патогенных свойств условно-патогенных микроорганизмов виновно массовое и бесконтрольное назначение антибиотиков[3, 6, 8, 9]. В 2012 г. председатель ВОЗ Маргарет Чен сообщила о вступлении мира в постантибиотическую эру, когда люди начнут гибнуть от банальной царапины.

Следует отметить, что лидирующей причиной и хронического воспаления, и гнойно-септических осложнений становятся полимикробные ассоциации: чаще всего врач в своей практической деятельности сталкивается с микст-инфекцией, представленной грамотрицательными аэробными и анаэробными возбудителями, причем повреждающее воздействие на органы репродуктивной системы при таких ассоциациях значительно усиливается[11].

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в большинстве случаев (64,71%) причиной воспалительного процесса в цервикальном канале были представители условно-патогенной микрофлоры (p < 0,01), а у 12 (35,29%) женщин абсолютные патогены (Сh. trachomatis, M. genitalium) сочетались с условно-патогенной микрофлорой. Рецидивирующий процесс во влагалище у всех (100,0%) пациенток был обусловлен только микроорганизмами, относящимися к условно-патогенной микрофлоре (p < 0,001).

В настоящее время во многих западных странах исследователи вновь заинтересовались терапевтическими возможностями бактериофагов. Причиной тому стала катастрофически нарастающая антибиотикорезистентность микроорганизмов, особенно стафилококков[11].

В своем исследовании мы получили статистически значимое снижение количества микробных агентов (семейство Enterobacteriacуae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., G. vaginalis + P. bivia + Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp., Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp.), уровни которых ранее превышали референсные значения, поскольку именно на данных агентов непосредственное влияние оказывает препарат Фагогин.

Ряд исследователей подчеркивают целесообразность использования бактериофагов в лечении воспалительных процессов. Бактериофаги оказывают литическое действие, стимулируют факторы специфической и неспецифической иммунной защиты: фагоцитоз, активность нейтрофилов; а также повышают уровни Т-лимфоцитов, что предупреждает хронизацию воспалительного процесса и его рецидивирование[12–15]. Так, частота рецидивов бактериального вагиноза и неспецифического кольпита на протяжении 6 месяцев наблюдения после использования поливалентного бактериофага снизилась в 4,2 раза[16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вагинальная микрофлора является индикатором состояния здоровья женщины, она представляет собой динамическую систему, реагирующую на изменения гормонального и иммунологического статуса при различных патологических состояниях[17, 18], поэтому архиважно ее восстановление после лечения воспалительных заболеваний гениталий.

В своем исследовании мы оценили эффективность системной терапии антибиотиками в сочетании с бактериофагом Фагогином у пациенток с хроническими формами рецидивирующего цервицита и аэробного вагинита. Получены клинические и микробиологические результаты, подтверждающие целесообразность использования комбинации антибиотиков и бактериофагов у пациенток с хроническими формами сочетанных заболеваний (цервицитом, аэробным вагинитом) воспалительного генеза. Эффективность лечебных мероприятий подтверждает отсутствие рецидивов заболевания в течение года у 94,11% пациенток.

Поступила: 16.09.2019

Принята к публикации: 27.04.2020