ВВЕДЕНИЕ

Доброкачественная дисплазия молочных желез (ДДМЖ) — одно из самых распространенных заболеваний у женщин репродуктивного возраста, встречается в 30–70% случаев[1–4], а на фоне гинекологических заболеваний этот показатель возрастает до 76–97,8%[1, 5–8]. Пик заболеваемости приходится на возраст 30–45 лет[9, 10]. Диффузные формы ДДМЖ диагностируются у 25% женщин до 30 лет, а узловая мастопатии наблюдается преимущественно у пациенток в возрасте 30–50 лет[6, 11].

Чаще всего ДДМЖ сочетается с генитальным эндометриозом, миомой матки, хроническим сальпингоофоритом, гиперплазией эндометрия (ГЭ) и другими гинекологическими заболеваниям[1]. У женщин репродуктивного возраста ГЭ занимает лидирующие позиции среди гинекологических заболеваний, ее частота составляет 30–50%[12, 13]. До 40% женщин молодого возраста с ГЭ подвергаются хирургическому лечению, что зачастую приводит к потере репродуктивной функции[14]. Значимость проблемы гиперпластических процессов эндометрия прежде всего связана с их высокой распространенностью в женской популяции, а также склонностью к рецидивированию и злокачественной трансформации.

По-прежнему остается открытым вопрос об изменении структуры и свойств эстрогеновых (ER) и прогестероновых (PR) рецепторов, связанных с наличием полиморфизмов кодирующих их генов (ESR1 и PRG)[15, 16].

К настоящему времени известно, что эстрогены связываются с ядерными рецепторами двух типов — α и β (ERα и ERβ). Рецепторы эстрогена функционируют по классическому механизму лиганд-зависимой транскрипции с последующей регуляцией экспрессии генов. Ген эстрогенового рецептора α (ESR1) локализован на длинном плече 6 хромосомы (локус q24–27). Нарушения в гене рецептора ESR1 приводят к нарушениям чувствительности рецепторов к гормонам и даже к ее утрате.

Более всего изучен полиморфизм, состоящий из замены нуклеатида тимина на цитозин (T397C) Pvull в первом интроне гена и замены аденина на гуанин (A351G) Xbal в интронной области гена. По данным литературы, полиморфизм интронной области гена ESR1 (Pvull) связан с риском появления ДДМЖ[15]. Подтверждена также важная роль эстрогенов в регуляции пролиферации клеток эндометрия, ангиогенезе и воспалении.

Эффекты прогестерона в значительной степени зависят от функционального состояния α- и β-рецепторов[7]. Известно, что β-тип рецептора обеспечивает стимулирующее пролиферативное влияние прогестерона на клетку, а α-тип подавляет результат действия гормона[17]. Наличие полиморфизма гена PRG может быть причиной возникновения неполноценных форм PR с нарушением лиганд- и гормон-связывающих зон, что подтверждается нарушением действия прогестерона в тканях. Дефицит прогестерона делает возможной избыточную пролиферацию не только эпителиальных клеток, но и соединительнотканного компонента молочной железы. При этом экспрессия гена рецепторов прогестерона регулируется уровнем эстрогенов[18].

Распространенность гиперпластических процессов в молочных железах и эндометрии, отсутствие маркеров диагностики и прогнозирования развития патологического процесса определило выбор темы данного исследования.

Цель исследования: оценить роль изменений полиморфизма генов ESR1 и PRG в развитии ДДМЖ у женщин репродуктивного возраста с ГЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включены 105 женщин в возрасте 18–49 лет, которые наблюдались и лечились в ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы» в 2018–2019 гг. Критерием включения и стратификации пациенток по группам являлось наличие доброкачественных заболеваний молочных желез, диагностированных с помощью УЗИ и маммографии, и структурных изменений эндометрия, по данным морфологического исследования.

Сформированы три группы: I группа — 36 пациенток с диагнозом ДДМЖ, II группа — 27 женщин с ГЭ без атипии, III группа — 42 больные с ДДМЖ при ГЭ без атипии. Пациентки с заболеванием молочных желез были разделены на подгруппы с диффузными и узловыми формами ДДМЖ: у 58 женщин наблюдались диффузные формы ДДМЖ, а у 20 — узловые. Диффузные формы ДДМЖ встречались у 27 пациенток в I группе и у 31 женщины в III группе, а узловые формы — у 9 женщин в I группе и у 11 пациенток в III группе.

Проведено исследование полиморфизмов гена ESR1 эстрогеновых и гена PRG прогестероновых рецепторов, соотношения их изоформ в сыворотке крови. С помощью фенольно-хлороформной экстракции производилось определение геномной ДНК. Анализ полиморфизмов генов ESR1 и PRG осуществляли методом ПЦР флуоресцентной детекции генотипирования с помощью TaqMan зондов.

При помощи непараметрического критерия Краскелла — Уоллиса группы оценивали по количественной шкале. Для определения достоверности непараметрических количественных данных использован критерий Манна — Уитни. Анализ различий количественных показателей в связанных выборках производился на основе непараметрического критерия Вилкоксона. За критерий статистической значимости принята величина р = 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование полиморфизма гена ESR1

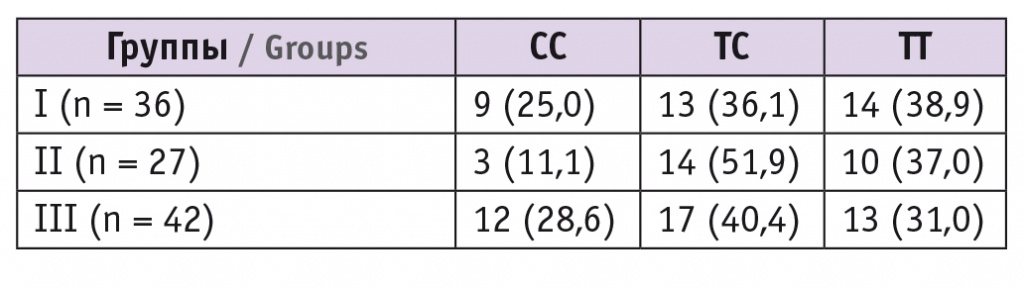

Частота аллелей Pvull C/T гена ESR1 показана в таблице 1. Из представленных данных видно, что в I и III группах аллель СС встречалась у каждой четвертой женщины. Аллель ТС обнаруживалась у каждой второй пациентки с ГЭ, аллель ТТ определялась в среднем у каждой третей пациентки во всех группах. По полиморфизму Pvull C/T гена ESR1 не выявлены значимые различия между группами.

Таблица 1

Частота аллелей Pvull C/T гена ESR1 в группах исследования, n (%)

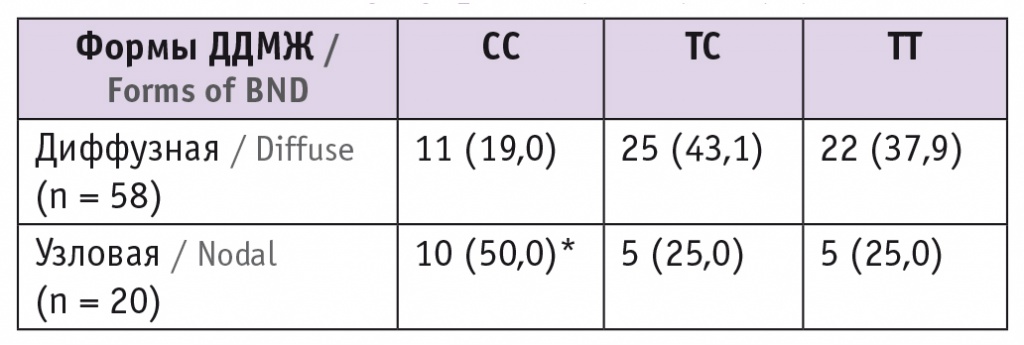

При анализе частоты аллелей Pvull C/T гена ESR1 у женщин с диффузными и узловыми формами ДДМЖ, приведенной в таблице 2, аллель СС определялась почти у каждой второй женщины с узловыми формами, а аллель ТС — примерно у каждой второй пациентки с диффузными формами и у каждой четвертой с узловыми. Аллель ТТ тоже наблюдалась у каждой четвертой участницы с узловыми формами. Обнаружены значимые различия между подгруппами с разными формами ДДМЖ по распространенности аллели СС (p = 0,014).

Таблица 2

Частота аллелей Pvull C/T гена ESR1 у женщин с диффузными и узловыми формами доброкачественной дисплазии молочных желез (ДДМЖ), n (%)

* Отличие от женщин с диффузной формой доброкачественной дисплазии молочных желез статистически значимо (р = 0,014).

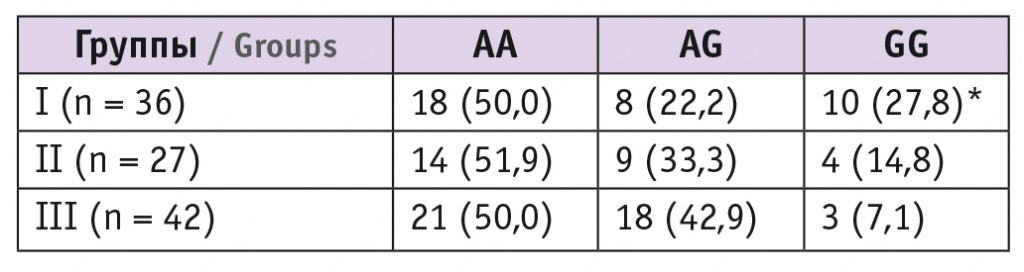

Частота аллелей Xbal A/G гена ESR1 отображена в таблице 3. Аллель AA имелась в среднем у каждой второй пациентки во всех группах. Аллель AG была во II группе у каждой третей женщины. Аллель GG встречалась в I группе примерно у каждой третей пациентки. Выявлены значимые различия между I и III группами по частоте аллели GG (p = 0,015).

Таблица 3

Частота аллелей Xbal A/G гена ESR1 в группах исследования, n (%)

* Отличие от III группы статистически значимо (р = 0,015).

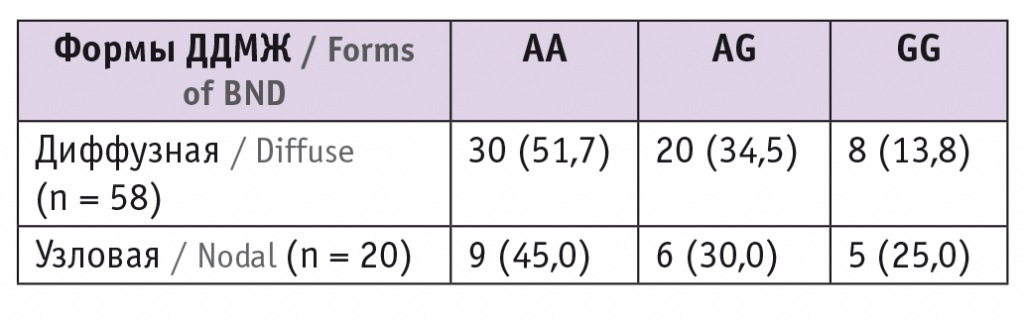

Анализ частоты аллелей Xbal A/G гена ESR1 у женщин с диффузными и узловыми формами ДДМЖ показал, что аллель АА наблюдалась у каждой второй пациентки с диффузными и узловыми формами ДДМЖ, аллель АG — примерно у каждой третьей (табл. 4). Аллель GG определялась у каждой четвертой участницы с узловыми формами ДДМЖ. Значимые различия между подгруппами с диффузными и узловыми формами ДДМЖ по распространенности полиморфизма Xbal A/G не найдены.

Таблица 4

Частота аллелей Xbal A/G гена ESR1 у женщин с диффузными и узловыми формами доброкачественной дисплазии молочных желез (ДДМЖ), n (%)

Исследование частоты полиморфизмов гена PRG

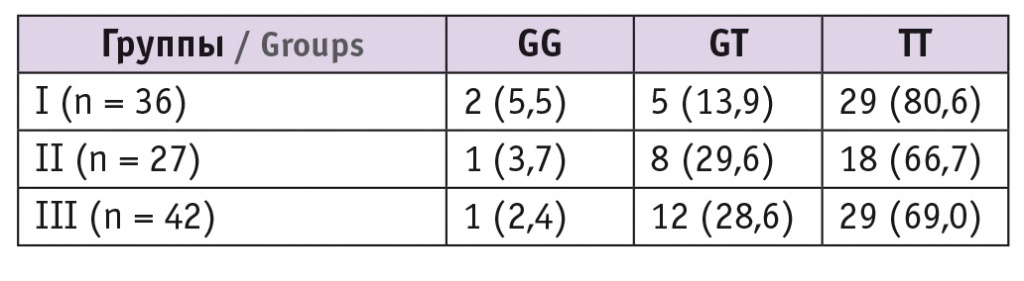

При сравнении частоты аллелей Val660Leu гена PRG обнаружилось, что аллель GG довольно редко встречалась во всех группах (табл. 5). Аллель GТ была почти у каждой третьей женщины во II и III группах. Аллель ТТ наблюдалась у большинства участниц исследования. По распространенности полиморфизма Val660Leu гена PRG не выявлены значимые различия между группами.

Таблица 5

Частота аллелей Val660Leu гена PRG в группах исследования, n (%)

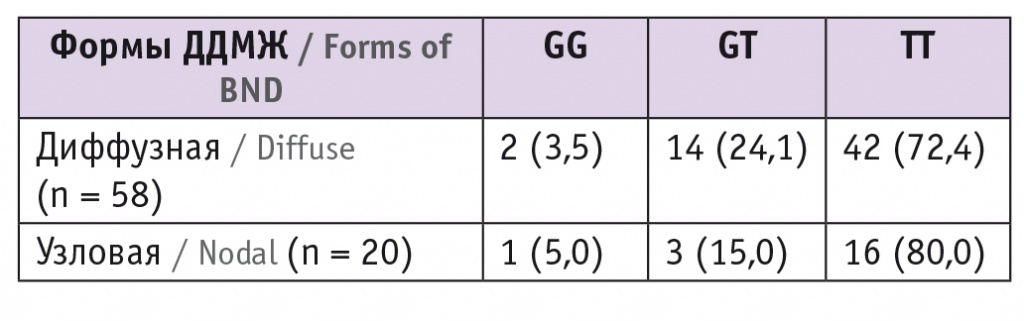

Частота аллелей Val660Leu гена PRG у женщин с диффузными и узловыми формами ДДМЖ представлена в таблице 6. Аллель GG у них наблюдалась редко. Аллель GТ обнаруживалась у каждой четвертой женщины с диффузными формами ДДМЖ. Аллель ТТ найдена у большинства пациенток обеих подгрупп. Значимые различия между пациентками с диффузными и узловыми формами ДДМЖ по частоте полиморфизма Val660Leu отсутствовали.

Таблица 6

Частота аллелей Val660Leu гена PRG у женщин с диффузными и узловыми формами доброкачественной дисплазии молочных желез (ДДМЖ), n (%)

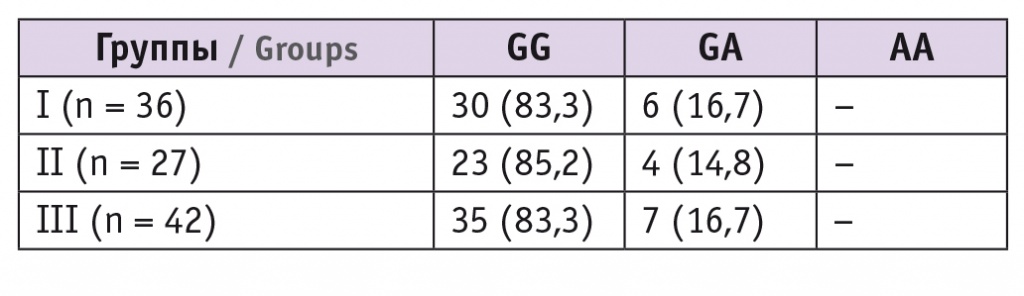

Сравнительный анализ частоты аллелей +331G/A гена PRG (табл. 7) выявил, что аллель GG есть почти у каждой участницы исследования. Аллель GА обнаруживалась не очень часто, данные по аллели АА не найдены. Значимых различий между группами по распространенности полиморфизма +331G/A гена PRG не было.

Таблица 7

Частота аллелей +331G/A гена PRG в группах исследования, n (%)

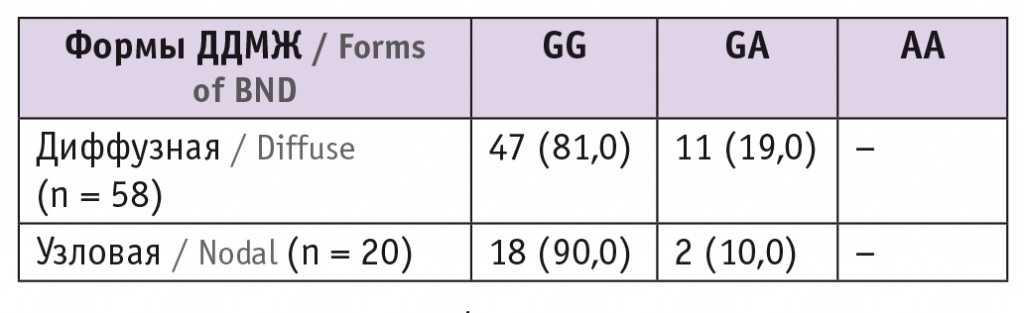

В таблице 8 представлена распространенность аллелей +331G/A гена PRG у женщин с диффузными и узловыми формами ДДМЖ. Аллель GG имелась у большинства участниц обеих подгрупп. Аллель GА обнаружена у каждой пятой женщины с диффузными и у каждой десятой с узловыми формами ДДМЖ. Аллель АА не удалось определить ни в одном случае. Не обнаружены значимые различия между подгруппами по частоте полиморфизма +331G/A.

Таблица 8

Частота аллелей +331G/A гена PRG у женщин с диффузными и узловыми формами доброкачественной дисплазии молочных желез (ДДМЖ), n (%)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из полученных нами данных следует вывод, что полиморфизм гена ESR1 эстрогеновых рецепторов связан с гиперпластическими процессами в молочных железах и матке. Статистически значимая разница прослеживается по частоте аллели CC (Pvull) гена ESR1 между женщинами с диффузными и узловыми формами доброкачественной дисплазии молочных желез (ДДМЖ), а также по распространенности аллели GG (Xbal) гена ESR1 между пациентками с ДДМЖ и ДДМЖ при гиперплазии эндометрия без атипии.

Сочетанное развитие гиперпластических процессов в эндометрии и молочных железах определяется специфичностью в системе полиморфизма генов эстрогеновых и прогестероновых рецепторов. Ассоциация различных комбинаций генов предрасположенности свидетельствует о наличии специфического для каждого клинико-патогенетического варианта ДДМЖ (диффузных или локализованных форм) сочетания генотипов.

Поступила: 04.02.2021

Принята к публикации: 23.04.2021