ВВЕДЕНИЕ

Результаты клинических и экспериментальных исследований, проведенных в последнее десятилетие, свидетельствуют об особой роли эндотелиальной дисфункции в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности хронической ИБС. Изменение механизмов регуляции структурно-функционального состояния сосудистой стенки, реологических свойств крови, нарушение синтеза медиаторов воспаления, эндотелиальных факторов вазодилатации и вазоконстрикции приводит к нарушению структурной целостности эндотелия, развитию его дисфункции и формированию ишемического каскада, лежащего в основе хронической коронарной недостаточности[1, 2].

Нарушение синтеза и биодоступности оксида азота (NO), являющегося основным эндотелиальным фактором вазодилатации, способствует ухудшению локального сосудистого кровотока, адгезии и агрегации тромбоцитов, дисбалансу синтеза цитокинов и эндотелиальных вазоконстрикторов, пролиферации и миграции гладкомышечных клеток и, в итоге, прогрессированию атерогенеза и связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы[3–5].

Среди вазоконстрикторов эндотелиального происхождения наиболее значимый и изученный пептид — эндотелин 1 (ЭТ-1). Уровень экспрессии ЭТ-1 в атеросклеротически измененных артериях более высокий, чем в интактных, что, по мнению ряда исследователей[3, 6], обусловлено способностью иммунных клеток, являющихся непосредственными участниками атеросклеротического процесса, самостоятельно синтезировать ЭТ-1. Неоспорим вклад ЭТ-1 в регуляцию роста сосудов и ремоделирование сосудистой стенки, миграцию и пролиферацию гладкомышечных клеток. С учетом вышеизложенного на сегодняшний день повышение уровня ЭТ-1 в сыворотке крови пациентов с коронарным атеросклерозом рассматривается в качестве независимого предиктора появления сердечно-сосудистых осложнений, а также исхода хронической ИБС[6, 7].

Таким образом, одним из основополагающих патогенетических механизмов в развитии ИБС и ее осложнений становятся формирование и прогрессирование эндотелиальной дисфункции, обусловленные снижением синтеза NO, увеличением образования ЭТ-1, воздействием других повреждающих факторов, приводящих к нарушению вазодилатирующей способности эндотелия и возникновению вазоконстрикции в ответ на большинство стимулирующих воздействий[8, 9].

По результатам клинических исследований, завершенных к настоящему времени, изучение проблемы дисфункции эндотелия невозможно без определения концентраций в сыворотке крови специфических биомаркеров — молекул межклеточной адгезии, или адгезивных молекул[10, 11].

Повышение адгезивности сосудистой стенки имеет огромное значение в развитии дисфункции эндотелия при воспалении и атеросклерозе. На эндотелии здоровых лиц экспрессия молекул межклеточной адгезии ICAM-1 и VCAM-1 отсутствует. При развитии эндотелиальной дисфункции концентрация адгезивных молекул в сыворотке крови повышается и сохраняется высокой на протяжении длительного времени после устранения действия повреждающего фактора[10].

Представителями семейства адгезивных белков также являются селектины. Растворимый Р-селектин вносит свой вклад в формирование нарушений микроциркуляции, E-селектин связан с восприимчивостью клеток миокарда к ишемии[12].

Таким образом, изучение молекул межклеточного взаимодействия у реципиентов трансплантатов органов способствует пониманию патогенеза ИБС и механизмов развития дисфункции эндотелия при наличии коморбидной патологии[13, 14]. Важно отметить, что рандомизированные проспективные клинические исследования традиционных и неконвенционных факторов кардиоваскулярного риска у пациентов с хроническими терминальными заболеваниями печени (ХТЗП) ранее не проводились, а их планирование и реализация стали возможны лишь на этапе значимого международного прогресса в области трансплантологии[15].

На сегодняшний день мы не располагаем достаточным количеством данных, определяющих развитие и прогрессирование дисфункции эндотелия и ишемии миокарда у реципиентов трансплантатов печени в отдаленном послеоперационном периоде, и не имеем возможностей для реализации персонифицированного профилактического подхода при организации диспансерного наблюдения за данной категорией пациентов.

Цель исследования: учитывая вклад эндотелиальной дисфункции в патогенез хронической ИБС, провести у реципиентов трансплантата печени в предоперационном и отдаленном послеоперационном периоде оценку содержания в сыворотке крови специфических биомаркеров дисфункции эндотелия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На базе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (директор — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси О.О. Руммо) проведено одноцентровое проспективное когортное исследование. При его планировании была сформулирована научная гипотеза, в основе которой — предположение о том, что выполнение ортотопической трансплантации печени (ОТП) у пациентов с ХТЗП и назначение иммуносупрессивной терапии в послеоперационном периоде приводят к прогрессированию коронарного атеросклероза и ускорению развития ИБС. Уточнение патогенетических особенностей развития ИБС у данной категории пациентов имело научную новизну и социально-практическую значимость.

Критерии включения в исследование: наличие подписанного информированного согласия; прогрессирующее течение заболевания печени; прогнозируемая продолжительность жизни не более 6 месяцев в случае невыполнения органозамещающей операции.

Критерии невключения: наличие у пациента с ХТЗП относительных или абсолютных противопоказаний для трансплантации печени; выявление ИБС, стенозирующего атеросклероза в других сосудистых бассейнах, СД 1 или 2 типа при включении пациента в лист ожидания.

Критерии исключения: развитие острого или хронического отторжения трансплантата, изменение схемы базисной иммуносупрессивной терапии в отдаленном послеоперационном периоде, отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании или его смерть.

За период с 2012 по 2019 г. в лист ожидания трансплантации печени включены 740 пациентов с ХТЗП. Во время проспективного наблюдения в течение 5,3 ± 2,34 года трансплантация печени проведена у 420 пациентов из 740 обследованных: 232 мужчин и 188 женщин, средний возраст которых составил 43,2 ± 4,26 (26–59) года, средний балл по шкале MELD — 18,9 ± 3,18 (6–35). Средний период нахождения в листе ожидания у больных ХТЗП, перенесших трансплантацию, — 9,1 ± 3,26 месяца.

Все 420 пациентов в отдаленном послеоперационном периоде были разделены на две группы в зависимости от выявления регистрируемого исхода (хронической ИБС, верифицированной при проведении однофотонной эмиссионной томографии миокарда через 5,3 ± 2,34 года после ОТП): группа ИБС+ (n = 102) и группа ИБС– (n = 318).

Среди реципиентов трансплантатов печени, у которых в послеоперационном периоде развилась ИБС (группа ИБС+), было 68 мужчин и 34 женщины, средний возраст пациентов в данной группе составил 44,6 ± 3,19 (36–59) года. Среди участников группы ИБС– было 206 мужчин и 112 женщин в возрасте 42,1 ± 2,47 (26–54) года. Таким образом, исследуемые группы были сопоставимы по полу (p > 0,05) и возрасту (p > 0,05).

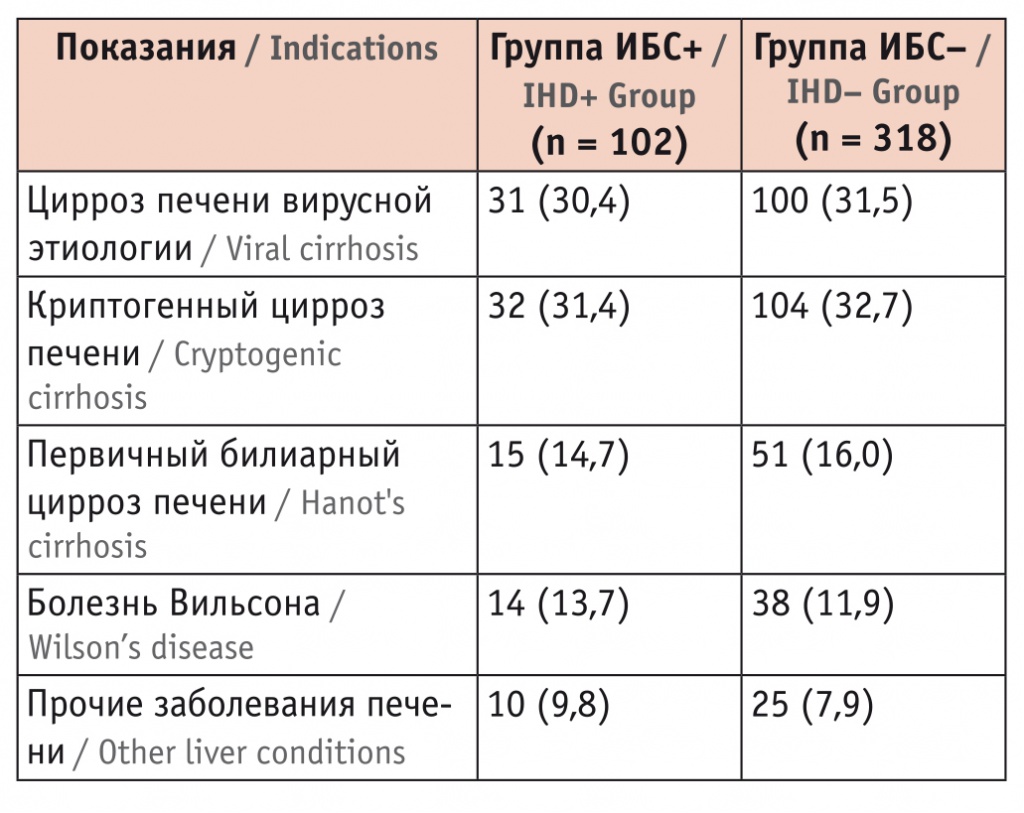

Основные заболевания, приведшие к развитию печеночной недостаточности и проведению ОТП, представлены в таблице.

Таблица

Показания для включения обследуемых пациентов в лист ожидания трансплантации печени, n (%)

В связи с тем, что эндотелиальная дисфункция является сложным многокомпонентным процессом и имеет множество составляющих, в настоящее время ее единый валидированный маркер не найден. При включении пациентов с ХТЗП в лист ожидания и в отдаленном послеоперационном периоде (через 5,3 ± 2,34 года после ОТП) методом ИФА определен широкий спектр биомаркеров функционального состояния эндотелия, характеризующих различные формы его дисфункции.

Адгезивную функцию эндотелия оценивали с помощью количественного метода твердофазного ИФА с применением тест-систем Bender MedSystems (Австрия) по уровню растворимых молекул клеточной адгезии: тромбоцитарного sР-селектина и эндотелиального sЕ-селектина (семейство молекул адгезии селектинов), сосудистой молекулы адгезии VCAM-1 и молекулы межклеточной адгезии ICAM-1.

Для оценки содержания гомоцистеина использовалась тест-система Axis-Shield Diagnostics Ltd. (Норвегия), ЭТ-1 — реагенты «Эндотелин (1-21)» производства Biomedica (Австрия), концентрацию NO определяли по суммарному количеству его активных метаболитов (нитратов и нитритов) ферментативным фотометрическим методом с применением реактивов BCM Diagnostics (США).

Референсные показатели гомоцистеина находились в диапазоне 5,0–15,0 мкмоль/л, ЭТ-1 — 0,1–1,2 пг/мл, sР-селектина — 111,0–267,0 нг/мл, sЕ-селектина — 21,0–187,0 нг/мл, VCAM-1 — 595,0–3430,0 нг/мл, ICAM-1 — 303,0–1115,0 нг/мл.

Эндотелий-зависимую вазодилатацию оценивали с помощью ультразвуковой системы на аппарате Vivid-7 производства General Electrics (США) в режиме двухмерного сканирования во время проведения пробы с реактивной гиперемией. Нормальным значением эндотелий-зависимой вазодилатации считали прирост диаметра правой плечевой артерии более 10%.

Обработка полученных данных проводилась с использованием статистического пакета программ Statistica 7.0 компании StatSoft Inc. Описание выборки включало определение меры центральной тенденции и меры рассеяния значений количественных признаков в выборке. При нормальном распределении признака для характеристики совокупности применяли среднее значение и стандартное отклонение (М ± m); при несоответствии признака нормальному закону распределения совокупность была описана с помощью медианы и процентилей: Me (25–75%).

Количественные признаки двух независимых групп сравнивали при помощи t-критерия Стъюдента (при нормальном распределении) и критерия Манна — Уитни (при несоответствии закону нормального распределения). Сравнение качественных признаков осуществлялось с использованием теста χ2 Пирсона. Для парного сравнения количественных параметров зависимых выборок в тех случаях, когда хоть в одной из них распределение величин параметра не являлось нормальным, использовался критерий Вилкоксона. Различия в группах считались статистически значимыми при вероятности безошибочного прогноза 95,5% (p < 0,05).

Дизайн исследования и форма информированного согласия были одобрены этическим комитетом УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска (протокол № 2 от 23.02.2012 г.). Информированное согласие до включения в исследование получено от каждого пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В сыворотке крови реципиентов трансплантата печени в отдаленном послеоперационном периоде обнаружено значимое повышение содержания NO: в группе ИБС+ данный показатель составил 56,2 ± 9,14 мкмоль/л, в группе ИБС– — 40,4 ± 6,15 мкмоль/л, р < 0,01. У реципиентов донорской печени, не имевших ИБС через 5 лет динамического наблюдения, в предоперационном периоде уровень NO был сопоставим с показателями реципиентов из группы ИБС+: 42,3 ± 8,42 мкмоль/л и 41,8 ± 9,34 мкмоль/л соответственно, р > 0,05. Таким образом, у реципиентов транспланта печени, у которых после проведенной операции в течение 5,3 ± 2,34 года развилась ИБС, в послеоперационном периоде содержание NO увеличилось по сравнению с таковым в предоперационном периоде (р < 0,01), что может быть связано с усилением проявлений эндотелиальной дисфункции, способной оказывать влияние на сроки формирования коронарного атеросклероза у данной категории пациентов.

Роль NO в развитии ишемического реперфузионного синдрома в интраоперационном периоде при трансплантации печени[16] и его вклад в формирование коронарного атеросклероза в отдаленном послеоперационном периоде неизвестны. Повышенную выработку NO у реципиентов трансплантата печени ИБС+ можно рассматривать как компенсаторную реакцию, связанную с окислительным стрессом, увеличением содержания провоспалительных цитокинов, экспрессии молекул межклеточной адгезии на фоне прогрессирования коронарного атеросклероза.

Известно, что окислительный стресс запускает в организме каскад патологических реакций, способствующих развитию воспалительных процессов, и избыточный синтез NO у реципиентов трансплантата печени с ИБС, вероятно, приводит к подавлению адгезии моноцитов и тромбоцитов к сосудистой стенке, блокирует окисление ЛПНП, ингибирует экспрессию адгезивных молекул эндотелия.

Уровень ЭТ-1 в отдаленном послеоперационном периоде в сыворотке крови реципиентов трансплантата печени из группы ИБС+ был значимо выше, чем у участников группы ИБС–: 1,3 ± 0,04 пг/мл против 0,4 ± 0,03 пг/мл соответственно, р < 0,01. Установлено, что в предоперационном периоде содержание ЭТ-1 в исследуемых группах ИБС+ и ИБС– не имело значимых различий и не превышало нормальные показатели: 0,8 ± 0,04 пг/мл и 0,6 ± 0,03 пг/мл соответственно, р > 0,05.

Среднее содержание в сыворотке крови VCAM-1 у реципиентов трансплантата печени ИБС+ в отдаленном послеоперационном периоде составило 2980,4 ± 358,76 нг/мл, в группе ИБС– — 634,3 ± 106,12 нг/мл, р < 0,001. В предоперационном периоде в группе ИБС+ данный показатель был ниже, чем после оперативного вмешательства (650,6 ± 75,84 нг/мл), р < 0,001; в группе ИБС– в отдаленном послеоперационном периоде содержание в сыворотке крови VCAM-1 не изменилось — 642,9 ± 43,58 нг/мл и 634,3 ± 106,12 нг/мл соответственно.

Таким образом, средняя концентрация VCAM-1 у пациентов с ИБС оказалась значимо выше в отдаленном послеоперационном периоде, чем в группе ИБС–, несмотря на отсутствие различий по уровню адгезивных молекул при включении реципиентов в лист ожидания — 650,6 ± 75,84 нг/мл и 634,3 ± 106,12 нг/мл соответственно.

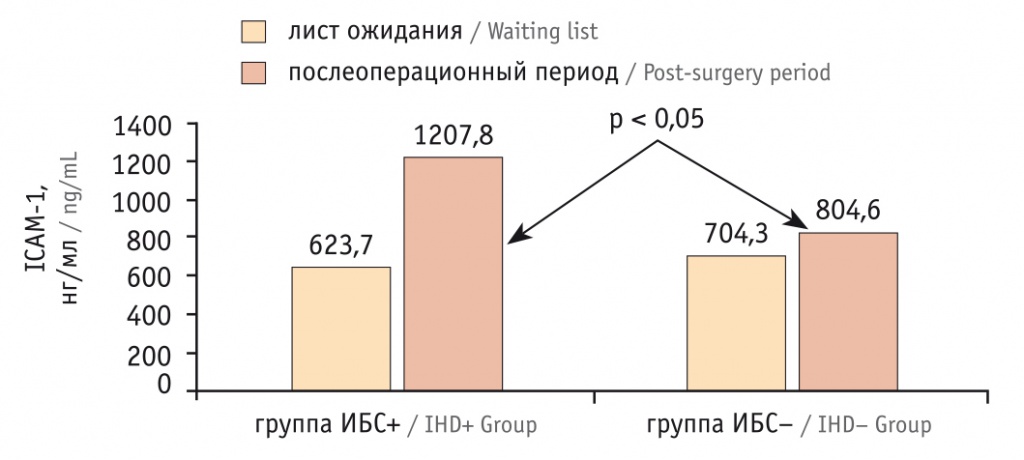

Схожая закономерность выявлена и при оценке средней концентрации молекулы межклеточной адгезии ICAM-1 (рис. 1).

Рис. 1. Содержание молекулы межклеточной адгезии ICAM-1 в сыворотке крови реципиентов трансплантата печени

Средняя концентрация sР-селектина в послеоперационном периоде в обеих группах была выше референсных значений и составила в группе ИБС+ 271,3 ± 54,28 нг/мл, ИБС– — 299,7 ± 61,18 нг/мл (р > 0,05), до трансплантации данные показатели в исследуемых группах тоже были сопоставимы — 219,5 ± 39,12 нг/мл и 224,7 ± 41,15 нг/мл соответственно. Средние уровни sЕ-селектина в исследуемых группах также не имели существенных различий и составили 54,9 ± 8,32 нг/мл в группе ИБС+, 69,7 ± 16,34 нг/мл в группе ИБС– до проведенной трансплантации, 58,4 ± 6,98 нг/мл и 62, 4 ± 8,15 нг/мл соответственно в послеоперационном периоде.

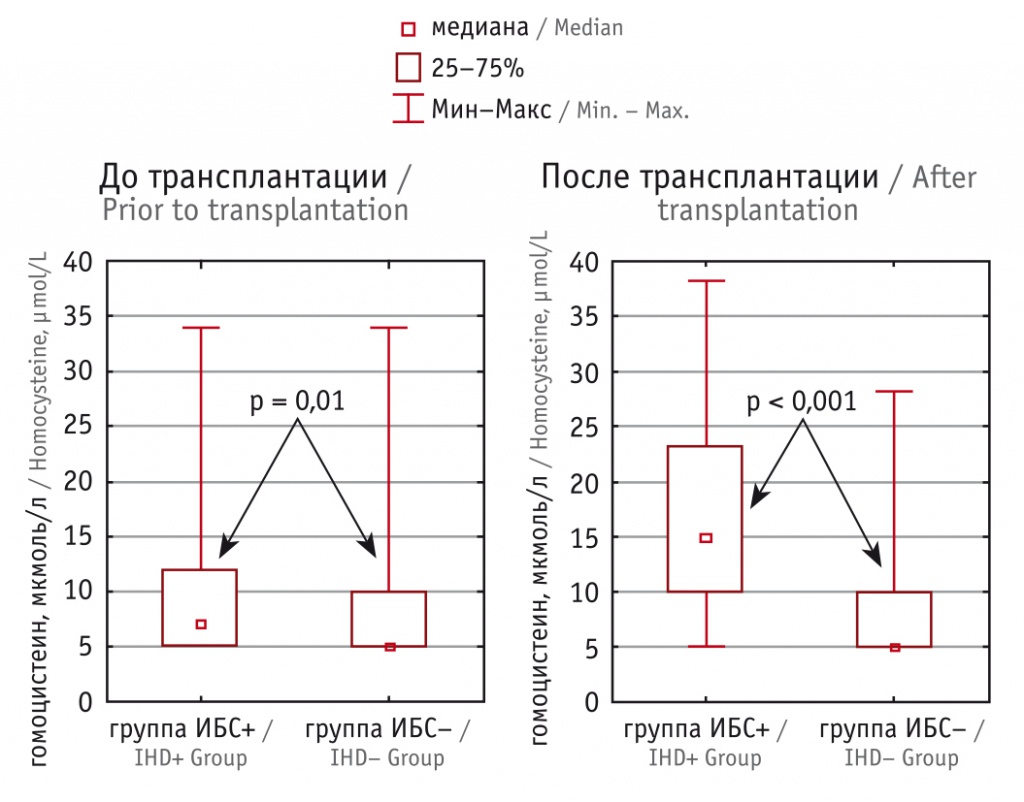

При сравнении содержания гомоцистеина выявлено, что до трансплантации и в отдаленном послеоперационном периоде (рис. 2) оно было значимо выше в группе ИБС+.

Рис. 2. Показатели гомоцистеинемии в сыворотке крови реципиентов трансплантата печени на этапе их нахождения в листе ожидания и в отдаленном послеоперационном периоде

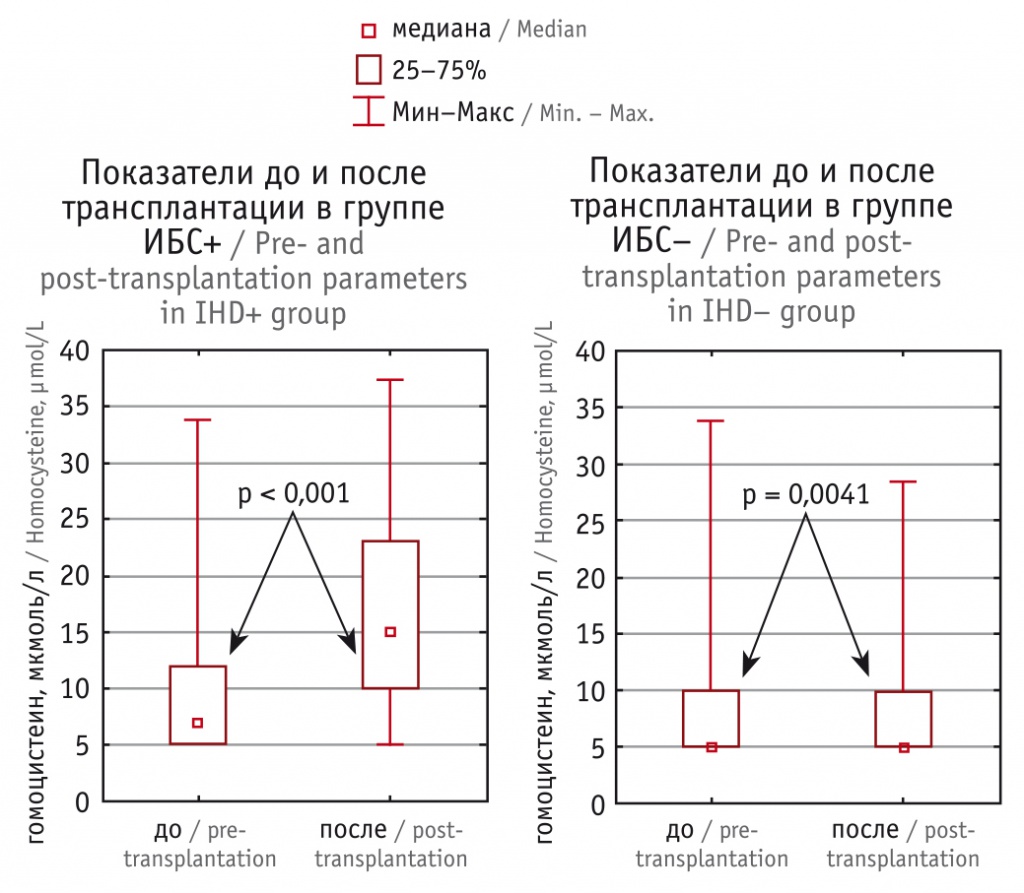

При проведении внутригруппового анализа показано, что у реципиентов трансплантата печени в обеих группах (ИБС+ и ИБС–) отмечалось значимое увеличение средних значений гомоцистеина в отдаленном послеоперационном периоде (р < 0,001 и р = 0,0041), что свидетельствует об усугублении проявлений дисфункции эндотелия и увеличении кардиоваскулярного риска (рис. 3).

Рис. 3. Динамика показателей гомоцистеинемии в сыворотке крови реципиентов трансплантата печени за период проспективного наблюдения

При оценке вазодилатационной функции эндотелия у реципиентов трансплантата печени в отдаленном послеоперационном периоде во время проведения пробы с реактивной гиперемией в группе ИБС+ прирост диаметра плечевой артерии составил 7,6 ± 0,82%, в группе ИБС– — 12,4 ± 1,03%, р < 0,05, что свидетельствует о снижении показателя эндотелий-зависимой вазодилатации у реципиентов, имевших ИБС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования у реципиентов трансплантата печени вазодилатационной функции эндотелия, а также динамики содержания биомаркеров эндотелиальной дисфункции при их включении в лист ожидания и в отдаленном послеоперационном периоде свидетельствуют о том, что развитие в течение 5,3 ± 2,34 года хронической ИБС сопровождалось повышением уровней метаболитов оксида азота, эндотелина 1, гомоцистеина, молекул межклеточной адгезии VCAM-1 и ICAM-1, снижением показателя эндотелий-зависимой вазодилатации. Это отражает роль эндотелиальной дисфункции в появлении и прогрессировании ишемии миокарда у данной категории пациентов. Сравнения полученных данных с результатами аналогичных исследований на текущий момент отсутствуют, так как проспективные клинические исследования патогенетических механизмов, лежащих в основе развития ИБС у реципиентов трансплантата печени, ранее не проводились.

Полученные данные говорят о том, что ортотопическая трансплантация печени не способна снизить у реципиента кардиоваскулярный риск в целом и риск эндотелиальной дисфункции в частности. Поэтому требуется проведение лечебно-диагностического поиска, направленного на раннее выявление ИБС у данной категории пациентов в отдаленном послеоперационном периоде.

Поступила: 23.03.2020

Принята к публикации: 22.05.2020