В современных условиях, в особенности в России — стране с большой территорией, все более актуальным становится обеспечение консультаций на удалении. Этому способствуют развитие технологий видеосвязи, возможность пересылать печатную информацию, записывать ее на цифровых носителях. Медицинские работники могут обмениваться полученными данными с целью консультаций и маршрутизации пациентов. Не меньшее значение в лечении больных имеет возможность их самоконтроля и передачи информации лечащему врачу. Это позволяет не только решать диагностические задачи и проводить коррекцию лечения, но и приучает больных к регулярному контролю своего состояния и некоторым лечебным приемам, что, несомненно, оптимизирует весь процесс лечения.

Благодаря развитию цифровых и информационно-коммуникационных технологий, а также совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере информатизации здравоохранения, в последние годы контроль состояния больных на расстоянии осуществляется все чаще. Так, по данным ВОЗ, в США телемедицинские устройства используют в своей практике не менее 66% врачей; мобильные приложения, предназначенные для контроля состояния здоровья, установлены у 78% населения[1].

С 1 января 2018 года в нашей стране вступил в действие Федеральный закон о телемедицине от 29.07.2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья». Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н утвержден Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; они обеспечивают дистанционное взаимодействие участников информационного обмена в процессе оказания медицинской помощи, в том числе их идентификацию и обмен медицинской документацией в электронном виде.

В настоящее время существуют программно-аппаратные комплексы и приложения, предназначенные для самоконтроля и амбулаторного мониторирования ряда инструментальных показателей, важных для контроля и коррекции лечения больных с кардиологическими заболеваниями: АД[2–5], ЭКГ и сердечного ритма[6, 7], ЧСС, пульса, насыщения крови кислородом, веса, диуреза, систолического давления в легочной артерии, трансторакального импеданса, характеризующего легочную гемодинамику, лабораторных параметров (уровня глюкозы, МНО, биохимического и клинического анализов крови), а также контроля приверженности пациентов к лечению («умная таблетка»)[8–12]. Кроме того, существуют полимодальные системы телемониторинга, позволяющие осуществлять удаленный динамический контроль одновременно нескольких различных показателей[7].

В мире разнообразия медицинских технологий очень важен выбор оптимального устройства. Именно это определяет порой успешное решение поставленной задачи.

Современные представления о возможностях и методах удаленного наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями обобщены в документах рабочей группы по цифровой кардиологии Европейского кардиологического общества[10], консенсусном документе Итальянского кардиологического общества и Итальянского общества телемедицины и электронного здравоохранения[13], в согласованном заключении экспертов International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology/Heart Rhythm Society (ISHNE/HRS) 2017 г. по амбулаторному мониторированию ЭКГ и наружному мониторированию деятельности сердца/телеметрии[7], а также в отечественных и зарубежных рекомендациях по диагностике и лечению нарушений ритма сердца (НРС)[14–17], синкопе[17–19], АГ[20], ХСН[7, 13]. Телемониторирование ЭКГ становится не только средством решения практических задач, но и инструментом научных проектов[21–25].

Доказательная база применения телемедицинских технологий в кардиологии активно расширяется. Связь удаленного контроля состояния кардиологических больных с клиническими исходами (снижением смертности, числа и продолжительности госпитализаций) показана при ХСН и НРС[7, 13]. Обосновано расширение показаний к телемониторированию ЭКГ в различных реабилитационных программах[26, 27].

При дистанционном наблюдении за больными АГ и СД с самоконтролем АД и уровня глюкозы в капиллярной крови показан лучший контроль заболеваний, чем при стандартной тактике ведения[2–5, 10, 11].

Интерес к телемониторированию ЭКГ резко повысился после появления возможности регистрации ЭКГ с помощью приставок к смартфонам. В то же время обнаружились проблемы, связанные с чрезмерным количеством информации и качеством ее интерпретации. Огромное значение имеют совершенствование процессов сбора и передачи данных на сервер, способов автоматизации их обработки; результат — многократное увеличение диагностических возможностей[28–31].

Применение устройств персонального телемониторинга призвано повысить доступность медицинской помощи для пациентов и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. С учетом неприемлемо высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и наличия в РФ труднодоступных регионов внедрение технологий удаленного мониторинга жизненных функций у пациентов кардиологического профиля в нашей стране представляется чрезвычайно актуальным и обоснованным.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТЕЛЕМОНИТОРИНГА

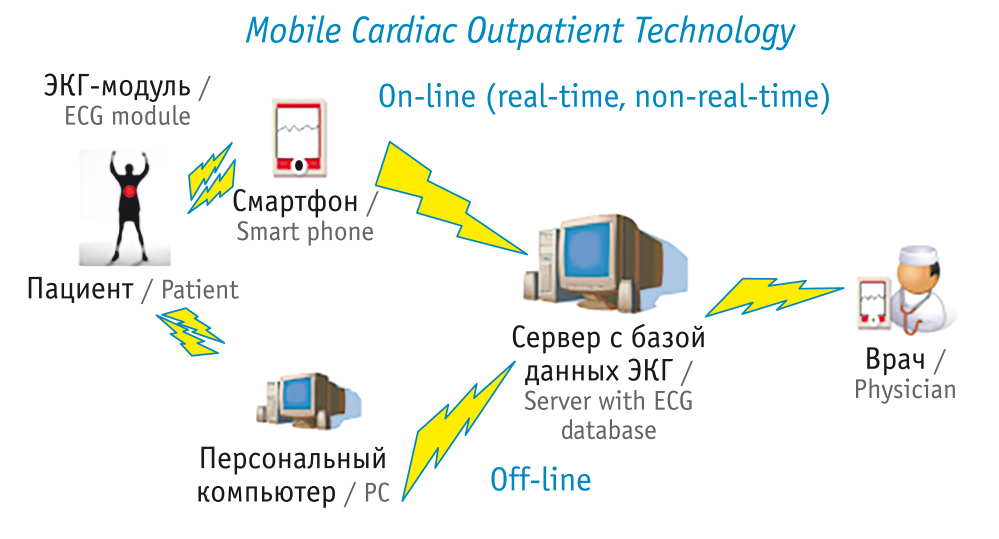

Большинство систем, предназначенных для дистанционного мониторирования, включают регистратор (ЭКГ, АД, концентрации глюкозы и др.), накопитель данных и устройство со специальным программным обеспечением (смартфон, планшет, персональный компьютер), передающее посредством сети Интернет полученные данные от пациента непосредственно врачу и членам семьи пациента либо на сервер, в этом случае доступ врача к данным пациента осуществляется через личный кабинет (рис. 1). Регистратор и запоминающее устройство либо все три устройства могут быть объединены под одним корпусом.

Рис. 1. Основные принципы функционирования телемедицинских систем на примере телеметрии электрокардиограммы (ЭКГ). Иллюстрация авторов

Связь между регистратором с накопителем и передающим устройством осуществляется по каналу Bluetooth или с помощью проводного соединения.

Передача данных на сервер происходит в режиме off-line (после завершения процесса регистрации) либо on-line (одномоментно с регистрацией), непрерывно (real-time) или прерывисто (non-real-time).

Как в мобильных устройствах передачи, так и на сервере может быть установлено программное обеспечение для автоматизированного анализа данных пациента, что способствует повышению диагностической ценности наблюдения и, в ряде случаев, своевременному оказанию медицинской помощи.

Анализ зарегистрированных данных пациента осуществляется лечащим врачом либо сотрудниками специализированного центра мониторинга 24/7/365, которые могут при необходимости информировать лечащего врача о значимых результатах наблюдения и, при наличии показаний, направлять бригаду скорой медицинской помощи непосредственно к пациенту (место нахождения пациента определяется с помощью устройств геолокации, встроенных в смартфон). В настоящее время подобные центры существуют в США и странах Европы[7].

Важным аспектом функционирования центров телемониторинга является разработка критериев оповещения и программного обеспечения для автоматизированного анализа данных пациентов.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

В литературе принято выделять три поколения систем для самостоятельного и дистанционного контроля жизненных функций. К первому поколению относятся устройства, осуществляющие регистрацию биологического сигнала и определение основных клинически значимых показателей.

Системы второго поколения предполагают хранение и автоматический анализ полученных данных с применением алгоритмов искусственного интеллекта: диагностических (например, классификации результатов измерений по принципу «светофора»), терапевтических (например, формирования общих рекомендаций по изменению образа жизни, рациона, рекомендации своевременно обратиться к врачу, коррекции дозы инсулина). Большинство существующих систем относятся к первому и второму поколениям.

В настоящее время передовые разработки сосредоточены на системах третьего поколения, в которых реализованы сложные алгоритмы анализа крупных массивов данных, накапливаемых от пациентов (Data Science), что определяет персонализированный характер решений; защита персональных медицинских данных при этом также обеспечивается с помощью прогрессивных технологий (blockchain)[12, 18].

Примером подобных систем является четырехуровневая нейронная сеть, созданная компанией AliveCor совместно с клиникой Мэйо и фирмой Omron, способная выявлять основные НРС, в том числе фибрилляцию предсердий (ФП), и изменения в состоянии пациента при динамическом контроле одноканальных ЭКГ, передаваемых больным на сервер с помощью компактной приставки KardiaMobile для iPhone[30].

Очевидно, что создание систем персонального телемониторинга должно осуществляться в тесном взаимодействии специалистов по разработке программного обеспечения с ведущими институтами, исследовательскими центрами и лидерами мнений в соответствующих терапевтических областях и основываться на результатах исследований достаточной мощности.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

Основные задачи персонального мониторинга ЭКГ у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — диагностика нарушений ритма и проводимости сердца и выявление преходящей ишемии миокарда (особенно актуально при вазоспастической стенокардии, не провоцируемой физической нагрузкой). В настоящее время имеется большой выбор устройств, однако кажущееся разнообразие суживается их возможностями решать поставленные диагностические задачи.

Так, для диагностики ишемических событий необходимо проводить съемку не менее чем в двух отведениях (желательно в 12 отведениях), а диагностика НРС в зависимости от наличия, частоты и тяжести симптомов возможна с применением как простых устройств для записи одного и более отведений в момент приступа, так и имплантируемых петлевых регистраторов (Reveal XT, Reveal LINQ) и требует достаточно хорошего качества записи. Накопленный опыт применения телеметрии в ЭКГ был оформлен в 2017 г. в виде согласованного заявления экспертов ISHNE/HRS по амбулаторному мониторированию ЭКГ и наружному мониторированию деятельности сердца/телеметрии[7].

Следует помнить, что телеметрические технологии, даже с постоянным контролем в центральной лаборатории и с возможностью вызова неотложной помощи, не могут обеспечить безопасность больного с жизнеугрожающими аритмиями. Таким больным с диагностической целью показано стационарное обследование с электрофизиологическим исследованием и возможностью установки по показаниям электрокардиостимулирующих устройств или дефибрилляторов.

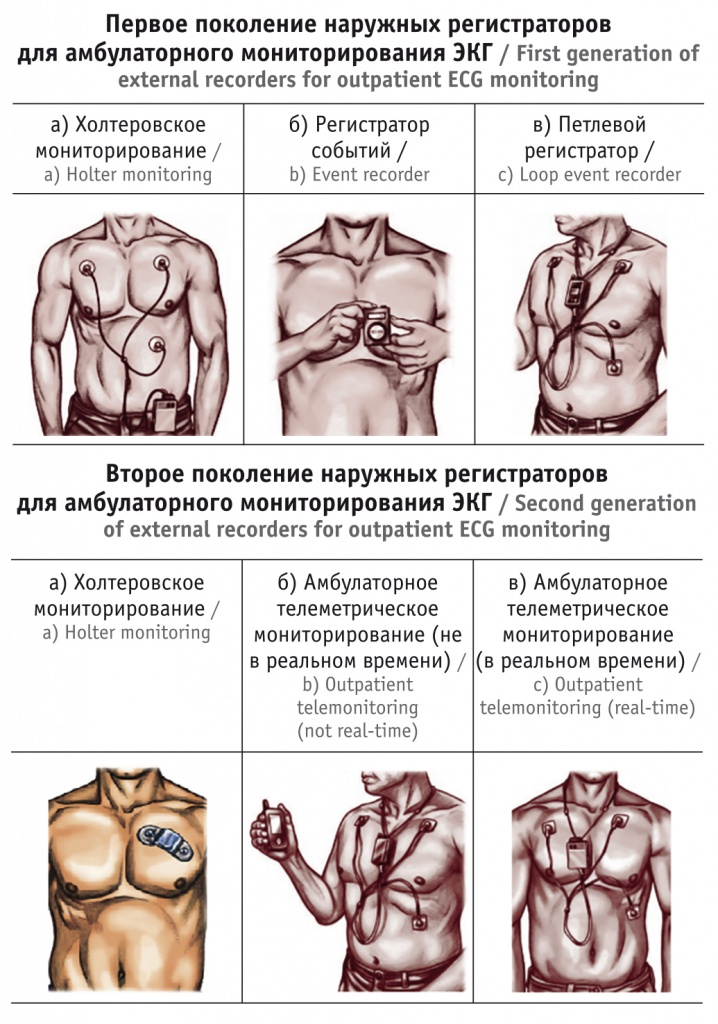

Для диагностики большинства аритмических, а при определенных условиях и ишемических событий достаточно наружных устройств, рынок которых в последние годы стал разнообразным. Эксперты Международного общества холтеровского мониторирования ЭКГ и неинвазивной электрокардиологии выделяют два поколения таких устройств (рис. 2).

Рис. 2. Типы наружных регистраторов для длительного мониторинга электрокардиограммы (ЭКГ) (адаптировано из[7])

К первому поколению относятся нижеперечисленные наружные регистраторы ЭКГ.

Холтеровский монитор ЭКГ (возможна регистрация ЭКГ в 2, 3, 12 отведениях в течение периода до 14 дней) — родоначальник вариантов длительного наблюдения ЭКГ. Такое обследование завершается полноценным информативным отчетом, позволяет выявлять аритмические и ишемические события, однако запись анализируется только после завершения исследования с использованием специальной рабочей станции. Имеет несомненное преимущество перед остальными устройствами для диагностики ишемических событий. Для диагностики вазоспастической стенокардии рекомендуется 1–3-суточное мониторирование. В настоящее время телеметрические технологии позволяют экспортировать записанные данные в виртуальное облако с последующим анализом в экспертном центре[7, 19].

Регистраторы событий, активируемые пациентом при развитии симптомов, с металлическими или текстильными электродами в виде приставок для смартфона, часов, ручек, браслетов, поясов, колец, трикотажа, сидений и т. д. (рис. 3); в некоторых из них имеются встроенные валидизированные алгоритмы автоматического выявления ФП (например, AliveCor KardiaMobile, AliveCor KardiaBand, AliveCor My Diagnostic, Omron Heart Scan, Zenicor, Apple Watch 4, Verily). Такие приспособления обеспечили прорыв в диагностике причин редко возникающих жалоб в виде сердцебиений и обмороков, однако некоторые из них дают недостаточное качество ЭКГ, в том числе одноканальной.

Рис. 3. Регистраторы событий[32–36]

Петлевые регистраторы событий, предназначенные для непрерывного ношения в течение периода до 4 недель, при активации пациентом во время симптомов либо при автоматической детекции событий позволяют зарегистрировать эпизод продолжительностью до нескольких часов («петли записи события»). В отсутствие события запись не сохраняется.

Ко второму поколению наружных регистраторов ЭКГ также относятся три типа приборов.

Компактные одноразовые и многоразовые patch-мониторы («пластырные») Zio Patch, Medtronic SEEQ, Carnation Ambulatory Monitor, Samsung S-Patch, LP1100 LifeSignal Patch и др., предназначенные для непрерывного мониторирования ЭКГ в одном отведении (возможно подключение дополнительных электродов для получения 2 и 3 отведений) в течение 3 дней — 4 недель с дальнейшим считыванием в кабинете врача либо дистанционной передачей данных по сети Интернет (рис. 4). Они надежно фиксируются на коже и водонепроницаемы, что создает условия для длительного обследования и получения удовлетворительного качества записи.

Рис. 4. Patch-монитор электрокардиограммы[37]

Устройства для непрерывного мониторирования с прерывистой передачей данных on-line real-time.

Устройства для непрерывного мониторирования с непрерывной передачей данных on-line real-time (Mobile Cardiac Outpatient Technology) (рис. 5).

Рис. 5. Система Mobile Cardiac Outpatient Technology (PMT ON-line)

В соответствии с действующими клиническими рекомендациями[7, 14, 15, 17, 18] телемониторирование ЭКГ показано:

- пациентам с синкопальными состояниями и/или периодически рецидивирующими симптомами (сердцебиением, одышкой, болями в груди, слабостью) при наличии данных осмотра, анамнеза или ЭКГ-признаков, свидетельствующих в пользу вероятной аритмической причины симптомов при низком риске кардиальной смерти;

- пациентам высокого риска (со скриптогенным инсультом в анамнезе, ХСН) с целью выявления бессимптомной ФП, а также больным с имплантируемыми антиаритмическими устройствами с эпизодами предсердной тахикардии с высокой ЧСС (> 170–190 уд/мин) продолжительностью > 5–6 мин (atrial high-rate episodes) для решения вопроса о назначении антитромботической терапии;

- больным с верифицированной ФП при изменении или появлении новых симптомов, в случае предполагаемого прогрессирования частоты приступов ФП;

- для контроля эффективности антиаритмической терапии;

- после катетерной аблации (КА): в период 3–12 месяцев после КА ФП и в течение 12 месяцев после КА желудочковой тахикардии.

Для диагностики ишемических событий телемедицинские технологии применяются при 2–12-канальной съемке ЭКГ.

Выбор устройства определяется частотой и продолжительностью симптомов, способностью пациента активировать регистрацию ЭКГ во время симптомов и настроем в отношении продолжительного ношения значительного количества электродов. Диагностическая ценность исследования возрастает с увеличением непрерывности и продолжительности мониторирования.

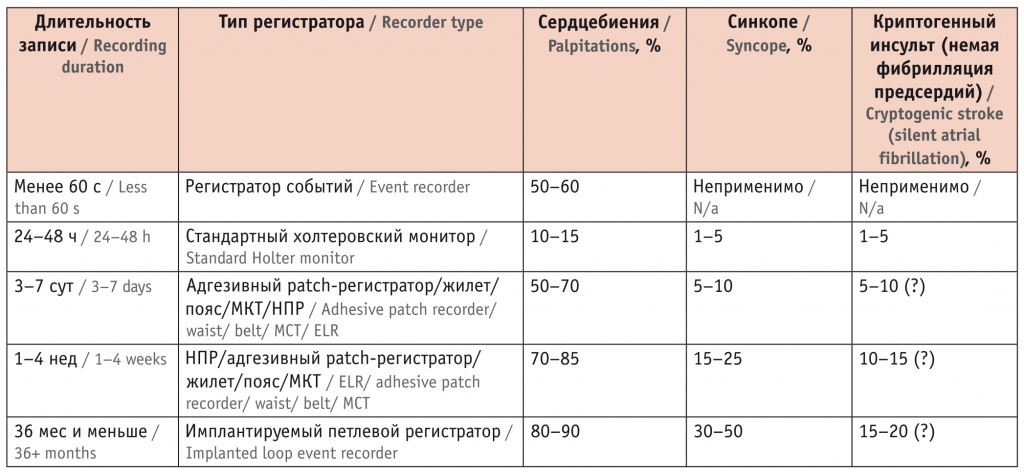

В таблице приведены данные согласованного заявления экспертов ISHNE/HRS 2017 г. по амбулаторному мониторированию ЭКГ и наружному мониторированию деятельности сердца/телеметрии, демонстрирующие диагностические возможности разных типов регистраторов.

Таблица

Диагностические возможности носимых устройств для длительного мониторирования электрокардиограммы при синкопе и сердцебиении (адаптировано из[7])

Примечание: МКТ — мобильная кардиотелеметрия, НПР — наружный петлевой регистратор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные технологии открывают новые возможности для дистанционного наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышения эффективности лечения и доступности медицинской помощи. Выбор устройства зависит от цели исследования, способности больного к самоконтролю и экономических возможностей.

Наиболее широкое применение устройства для дистанционного наблюдения ЭКГ нашли в диагностике аритмических событий и разгадке причин обморока, контроле антиаритмического лечения, а также в выявлении бессимптомных эпизодов фибрилляции предсердий у больных с эмболическими инсультами.

Помимо этого, возможность съемки ЭКГ не менее чем в двух отведениях в момент возникновения жалоб позволяет в ряде случаев дифференцировать кардиалгии и приступы стенокардии, особенно при ее вазоспастической форме. Для краткосрочного наблюдения можно рекомендовать более информативное как для аритмических, так и для ишемических событий многоканальное мониторирование ЭКГ, для выявления редко возникающих событий необходимо длительное наблюдение.

В данном случае наиболее часто используют устройства с возможностью их активации в момент возникновения приступа. Перспективно также применение появившихся компактных наружных устройств с возможностью постоянной передачи сигнала.

Ценность обследования повышается при немедленном поступлении данных в центральную лабораторию, и в случае регистрации опасной аритмии к больному выезжает бригада скорой помощи. При редко возникающих жалобах максимальный результат диагностики достигается при имплантации записывающего устройства, если предварительно проведенное в течение месяца обследование с помощью наружных устройств не принесло результата. В то же время считанная с имплантируемых устройств информация может быть искажена помехами.

В настоящее время активно ведется работа по созданию новых технологий и методологии, по экспертной оценке выявляемых изменений для установления показаний и противопоказаний к применению различных устройств, оптимальных схем наблюдения, что определяет эффективность телемониторинга в целом.

С учетом появления средств длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ с постоянной регистрацией сигнала необходимо создание станций с возможностью назначения заданий и автоматической обработки сигналов после выделения области интересов.

Поступила: 20.03.2020

Принята к публикации: 12.05.2020