В настоящее время коронарное шунтирование (КШ) является «золотым стандартом» лечения ИБС. Улучшение техники КШ позволило оперировать пациентов с более высокими рисками смерти и послеоперационных осложнений. Однако широкая распространенность послеоперационной когнитивной дисфункции после кардиохирургических вмешательств значимо влияет на прогноз, исходы лечения и качество жизни пациентов [2, 3].

Существует несколько механизмов поражения головного мозга во время операции, при КШ выделяют три основных механизма: эмболию, гипоперфузию и системную воспалительную реакцию [3]. Несмотря на то что еще в 1995 г. были приняты критерии диагностики послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД) (Murkin J. M., 1995), стандарты постановки диагноза ПОКД в настоящее время не сформулированы.

Проблема поиска эффективных методов реабилитации пациентов с ПОКД после КШ актуальна как в России, так и во всем мире.

Несколько крупных работ посвящены применению компьютерных способов тренировки памяти, внимания, зрительного гнозиса [4]. Сотрудниками кафедры нервных болезней с курсом медицинской реабилитации ПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого разработан метод коррекции когнитивных нарушений при цереброваскулярной патологии с использованием компьютерных стимулирующих программ. Получены патент РФ на изобретение «Способ коррекции когнитивных нарушений при цереброваскулярной патологии» № 2438574 от 10.01.2012 г. и разрешение Росздравнадзора на применение новой медицинской технологии «Восстановление когнитивных нарушений с использованием компьютерных программ коррекции» № АА 0001007 от 05.04.2011 г.

Комплекс стимулирующих когнитивных программ включает тренировки:

- оптикопространственного гнозиса с использованием компьютерного варианта пробы «фигура — фон»;

- зрительнопространственной памяти с помощью проб на запоминание положения картинки;

- внимания с применением компьютеризированных проб Шульте.

Поскольку в патогенезе сосудистых и постоперационных когнитивных нарушений есть общие черты, при определенной модификации режима занятий компьютерные тренировки перспективны и для у пациентов, перенесших КШ.

Для диагностики ПОКД чаще всего используются:

- краткая шкала исследования психического статуса (Mini Mental State Examination, MMSE);

- батарея тестов лобной дисфункции (Frontal Assessment Battery, FAB) [7];

- тест рисования часов [8];

- исследование умственной работоспособности и психического темпа (с помощью пробы Шульте [9]) непосредственного и отсроченного воспроизведения слухового и зрительного материала [7];

- тест ассоциаций (семантическая речевая активность) [10];

- серийный счет из шкалы Маттиса (Digitspan, WAIS);

- методика «Заучивание 10 слов», которая включает три этапа: 1й — с первого предъявления, 2й — суммарное воспроизведение в пяти повторениях, 3й — отсроченное воспроизведение [11].

Мы представляем клинический случай пациента Г., 05.01.1961 г. р., инженера. Поступил 09.09.2015 г. в кардиохирургическое отделение Федерального центра сердечнососудистой хирургии г. Красноярска для проведения оперативного лечения.

Больной обратился с жалобами на давящие боли за грудиной при подъеме на третий этаж, быстрой ходьбе, на повышение АД до 160/90 мм рт. ст., периодические головные боли, головокружение, снижение памяти, трудности восприятия информации.

Из анамнеза: ишемический анамнез около 3 лет. Перенес инфаркт миокарда 20.02.2014 г. Диагноз подтвержден коронароангиографией: стенозирование левой огибающей ветви — до 90%, в средней трети ветви тупого края (ВТК) — до 80–90% с аневризматическим расширением артерии, передней межжелудочковой ветви — до 75%, правой коронарной артерии в средней трети — до 80%.

Социальнобытовые условия: живет в семье. Образование высшее. С 2003 г. не курит, алкоголем не злоупотребляет. Наличие туберкулеза, гепатита отрицает.

Данные объективного осмотра при поступлении: общее состояние средней тяжести, сознание ясное. Сердечнососудистая система: область сердца не изменена, сердечный толчок не пальпируется. Левая граница относительной сердечной тупости: на 2 см кнутри от срединноключичной линии. Шумы при аускультации сердца не выслушиваются, пульс — 74 уд/мин, ритмичный. АД: на правой руке — 150/90 мм рт. ст., пульсация на периферических артериях отчетливая. Шумы на магистральных артериях не выслушиваются. Система органов пищеварения: язык чистый, живот при пальпации мягкий, безболезненный, нижний край печени у края реберной дуги, селезенка не пальпируется, стул регулярный.

Мочевыделительная система: симптом XII ребра отрицательный с обеих сторон, мочеиспускание свободное и безболезненное, диурез достаточный. Пастозность голеней. Эндокринный статус: щитовидная железа не пальпируется, клинических признаков гипотиреоза нет.

Неврологический статус: пациент в сознании, контактен, адекватен, правильно ориентирован в месте, времени. Глотание, фонация, речь не нарушены. Рефлексы орального автоматизма, парезы отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сухожильные рефлексы живые, D = S, зоны вызывания обычные, патологических пирамидных знаков нет. Глазодвигательные нарушения, расстройства чувствительности на лице не наблюдаются, носогубные складки симметричны. Динамические координаторные пробы выполняет удовлетворительно. В позе Ромберга неустойчив. Патологических стопных и менингеальных знаков нет.

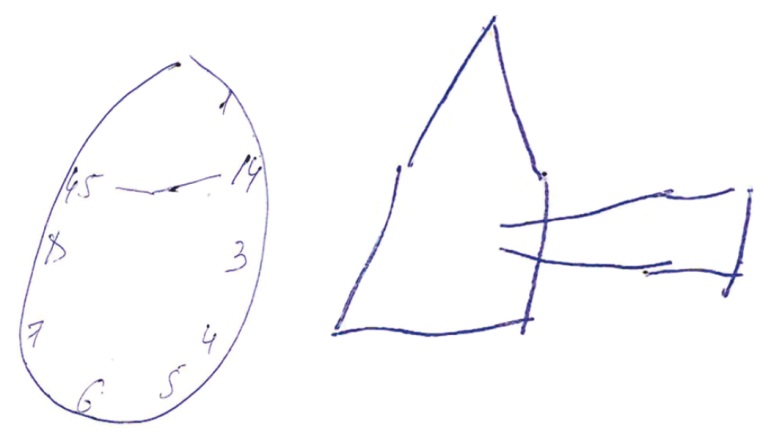

Результаты нейрокогнитивного обследования. Общая оценка степени когнитивного дефицита проводилась по шкале MMSE, результат — 27 баллов (норма — 28–30 баллов), дважды ошибся в серийном счете, забыл одно слово из трех. Нарушения исполнительных функций исследовали с применением FAB — 14 баллов (соответствует умеренным когнитивным расстройствам, норма — 16–18 баллов). Речевые функции оценивали с помощью теста ассоциаций — 11 баллов (норма — 20 баллов). Результат теста рисования часов — 6 баллов (норма — 10 баллов) (рис. 1).

Рис. 1. Тест рисования часов и тест копирования пятиугольников (Mini Mental State Examination) больного Г. при поступлении в кардиохирургическое отделение

Остроту и переключение внимания изучали с применением Digitspan — 8 баллов (норма — 17 баллов), время выполнения пробы Шульте — 67 секунд.

Данные теста заучивания 10 слов: с первой попытки — 5 слов, общее количество слов с помощью пяти попыток — 32, отсроченное воспроизведение — 3 слова. Тест вербальной памяти: непосредственное воспроизведение — 4 слова, отсроченное воспроизведение — 3 слова.

Результаты тестирования памяти свидетельствовали об уменьшении объема слухоречевой памяти и объема запоминаемого материала.

Магнитноспиральная КТ головного мозга показала умеренный перивентрикулярный лейкоареоз.

Заключение невролога: Дисциркуляторная энцефалопатия I стадии, сосудистого генеза (гипертонического, атеросклеротического), с умеренными когнитивными нарушениями.

Обследование. По данным ЭхоКГ (метод Biplan): конечнодиастолический объем (КДО) — 94 мл, конечносистолический объем (КСО) — 43 мл, ударный объем (УО) — 51 мл, фракция выброса (ФВ) — 53%. Митральная недостаточность 1й степени. Трикуспидальная недостаточность 1й степени. Диастолическая функция ЛЖ нарушена по 1му типу. Сократительная способность миокарда ЛЖ сохранена. Участков гипокинезии нет. Легочная гипертензия, систолическое давление в легочной артерии — 24 мм рт. ст. Дуплексное сканирование сонных артерий: утолщение комплекса интимамедиа до 1,1 мм, признаки стенозирующего атеросклероза (гемодинамически незначимого). Справа в области бифуркации общей сонной артерии гетерогенная атеросклеротическая бляшка со стенозированием до 30%. Внутренняя сонная артерия в устье — гетерогенная, гипоэхогенная, со стенозированием до 20%.

Все приведенные данные обследования позволили сформулировать клинический диагноз: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения, III функциональный класс. Постинфарктный кардиосклероз. Сердечная недостаточность I стадии, II функциональный класс по NYHA. Гипертоническая болезнь 3й стадии, риск 4. Сопутствующий диагноз: Дисциркуляторная энцефалопатия I стадии с умеренными когнитивными нарушениями.

На 2е сутки после госпитализации проведена операция: Аутовенозное аортокоронарное шунтирование ВТК2, заднемежжелудочковой ветви. Аутоартериальное аортокоронарное шунтирование ВТК1. Маммарокоронарное шунтирование передней нисходящей артерии. Операция производилась в условиях искусственного кровообращения (время — 81 минута), нормотермии (34° С), время пережатия аорты — 40 минут.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Ангинозных болей не было, АД в пределах нормы. При неврологическом осмотре отрицательная динамика не отмечена.

ЭхоКГ: КДО — 92 мл, КСО — 40 мл, УО — 52 мл, ФВ — 56%. Недостаточность митрального клапана I степени, сократительная способность миокарда ЛЖ удовлетворительная. Выпота в полости перикарда не выявлено.

Состояние сердечнососудистой системы было стабильным и соответствовало тяжести послеоперационного периода.

В дополнение к проводимой терапии на 3и сутки после операции начали курс реабилитации с использованием компьютерных стимулирующих программ когнитивных функций (10 дней, 1 раз в день, продолжительность занятия — 20 минут).

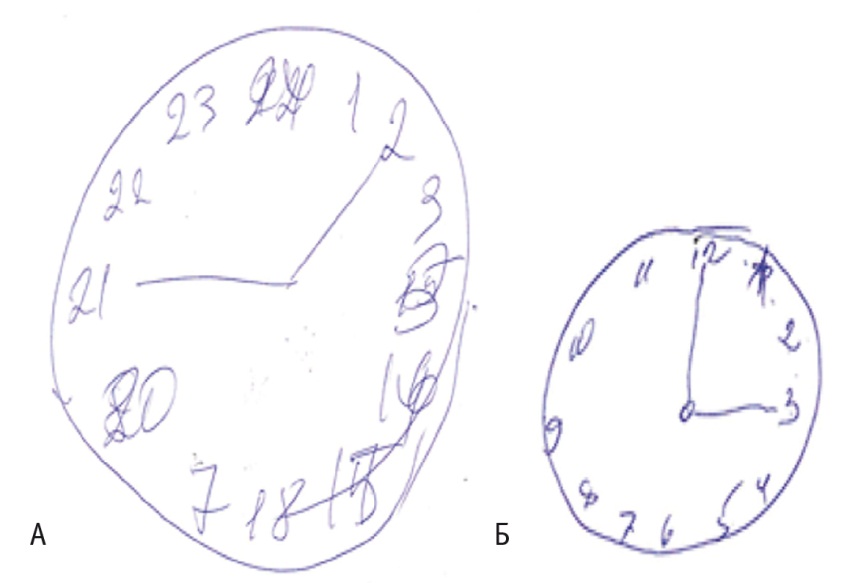

При выписке из стационара на 13е сутки результат нейропсихологического тестирования по MMSE — 28 баллов, больной дважды ошибся в серийном счете. Нарушения исполнительных функций по FAB — 15 баллов (соответствует умеренным когнитивным расстройствам). Речевые функции согласно тесту ассоциаций оценивались на 16 баллов. Результат теста рисования часов — 8 баллов (рис. 2А). Острота и переключение внимания по результатам Digitspan соответствовали 9 баллам, время выполнения пробы Шульте — 59 секунд. Данные теста заучивания 10 слов: с первой попытки — 5 слов, общее количество слов с помощью пяти попыток — 34, отсроченное воспроизведение — 5 слов; результаты теста вербальной памяти: непосредственное воспроизведение — 5 слов, отсроченное воспроизведение — 3 слова.

Рис. 2. Тест рисования часов больного Г. на 13-е сутки (А) и через 12 месяцев (Б) после коронарного шунтирования

На фоне нейрокогнитивного тренинга с использованием компьютерных стимулирующих программ зафиксировано улучшение показателей MMSE, конструктивного праксиса (тест рисования часов), субтестов на динамический праксис из FAB, вербальной памяти (при непосредственном воспроизведении). Отмечено также статистически значимое улучшение времени выполнения пробы Шульте, показателей теста заучивания 10 слов при непосредственном воспроизведении при общем количестве воспроизведений в пяти попытках.

Через 12 месяцев после КШ наблюдалась положительная динамика: ангинозные боли не беспокоили, улучшилась умственная работоспособность, больной стал активнее, меньше уставал, головные боли отсутствовали. При неврологическом осмотре отрицательной динамики не было.

Повторное нейропсихологическое тестирование дало следующие результаты: MMSE — 29 баллов (забыл одно слово из трех); нарушения исполнительных функций по FAB — 16 баллов; речевые функции по тесту ассоциаций — 16 баллов; тест рисования часов — 9 баллов (рис. 2Б); острота и переключение внимания по Digianspan — 9 баллов, время выполнения пробы Шульте — 57 секунд. Данные теста заучивания 10 слов: с первой попытки — 5 слов, общее количество слов с помощью пяти попыток — 34, отсроченное воспроизведение — 4 слова.

Заключение: Через 12 месяцев после КШ в целом отмечено стабильное состояние когнитивных функций с тенденцией к улучшению вербальной активности и мнестических функций.

Состояние сердечнососудистой системы также стабильное: ЭхоКГ: КДО — 87 мл, КСО — 29 мл, ФВ — 65%. Недостаточность митрального клапана I степени, сократительная способность миокарда ЛЖ удовлетворительная. Выпота в полости перикарда не выявлено. Дуплексное сканирование сонных артерий — без отрицательной динамики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлен клинический случай пациента с ишемическим анамнезом, с умеренными когнитивными нарушениями, после коронарного шунтирования (КШ) в условиях искусственного кровообращения. Можно предположить, что сосудистое поражение головного мозга формировалось в течение длительного времени. При первом нейропсихологическом тестировании ядро клинической картины составляли когнитивные нарушения лобноподкоркового характера. Собственно, нарушение работоспособности стало основной причиной обращения к невропатологу.

Пациенты с сосудистыми когнитивными нарушениями жалуются на головную боль, головокружение, повышенную утомляемость при умственной нагрузке. Подобные жалобы характерны для начальной стадии дисциркуляторной энцефалопатии, объективным проявлением которой считаются лобноподкорковые когнитивные нарушения [2, 9, 12].

Когнитивные расстройства в представленном клиническом случае носили именно лобноподкорковый характер. Об этом свидетельствовала значительная замедленность когнитивных процессов (результаты серийного счета и теста ассоциаций, ухудшение памяти и внимания).

Несомненно, улучшение когнитивных функций было связано и с позитивным действием КШ, способствовавшего росту сократительной способности сердца, а следовательно, и церебральной перфузии. При этом дополнительный положительный эффект отмечен при использовании компьютерных стимулирующих программ, не позволивших развиться послеоперационной когнитивной дисфункции, а в некоторых сферах даже улучшивших когнитивные функции, причем не только субъективно, но и объективно, что подтверждается настоящим исследованием.