Недостаточную приверженность пациентов к длительной фармакотерапии отмечают прежде всего в случаях, когда отсутствует ярко выраженная клиническая картина заболевания и необходим постоянный, часто на протяжении всей жизни, прием лекарств. Эти два фактора, нередко присутствующие одновременно, демотивируют больного, и он не следует рекомендациям врача. Очевидно, что состояние после аортокоронарного шунтирования (АКШ) относится именно к такой патологии.

Доказано, что низкая приверженность к терапии является причиной значительного количества смертельных исходов сердечнососудистых заболеваний [2]. Несомненно, последствия недостаточной приверженности нередко серьезны и дорогостоящи.

Постоянно разрабатываются и совершенствуются теории и модели, применение которых на практике позволило бы решить проблему несоблюдения врачебных рекомендаций. В попытках найти способы повышения приверженности не всегда учитывают стресспреодолевающее поведение пациента (его реакцию на заболевание). Существенное значение имеет внутренняя картина болезни (ВКБ): видение пациентом своего заболевания, отношение к нему и оценка своего будущего, а также копингстратегии, то есть стратегии преодоления стрессовой ситуации.

Цель исследования: выявление ассоциаций между типами ВКБ, выбираемыми копингстратегиями и приверженностью к рекомендованной терапии пациентов, перенесших АКШ.

Материалы и методы

Обследованы 378 мужчин в возрасте от 41 года до 77 лет со стабильной ИБС и запланированным АКШ в условиях искусственного кровообращения в НИИ комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний.

Критерии включения: мужской пол (в исследование включали только мужчин, чтобы увеличить статистическую значимость результатов с учетом небольшого числа пациентов в выборке и избежать необходимости деления по признаку пола), планируемое АКШ и добровольное информированное согласие пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения: отказ больного от участия в исследовании; смерть в интра и раннем послеоперационном периодах.

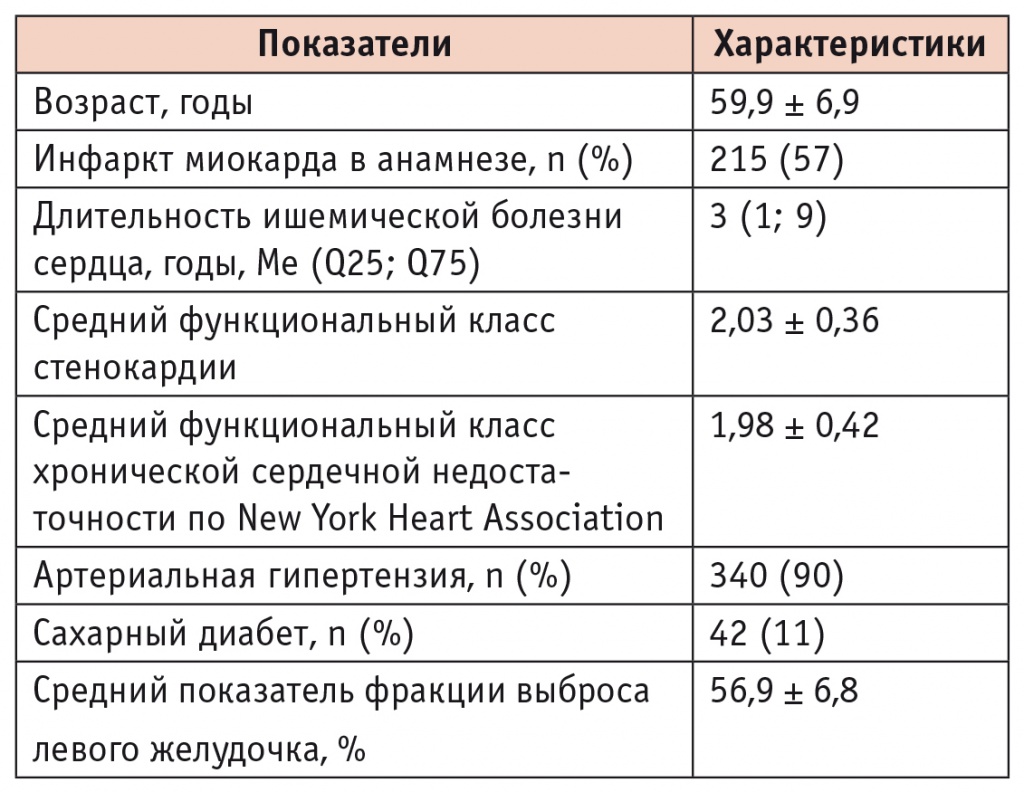

Клиникоанамнестические характеристики участников представлены в таблице 1.

Таблица 1

Клинико-анамнестические характеристики пациентов, направленных на аортокоронарное шунтирование (n = 378)

Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека». Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом НИИ комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний.

Участников эксперимента обследовали за 5–7 дней перед АКШ и через 6 месяцев после него. Оценивали клиническое состояние пациента; результаты лабораторных и инструментальных исследований анализировали с помощью данных историй болезни и амбулаторных карт. В исследовании использовали составленный нами опросник, заполняемый больными самостоятельно и отражавший факторы риска развития ИБС, а также терапию, получаемую до АКШ и в течение 6 месяцев после него.

Для определения ВКБ перед АКШ и диагностики типов отношения к болезни пациентов с хроническими соматическими заболеваниями использовали личностный опросник Бехтеревского института [3, 4].

Для оценки копингстратегий выбрана методика исследования копингповедения. Степень предпочтительности для пациента стратегии совладания со стрессом определяли на основании следующего условного правила: показатель меньше 40 баллов — редкое использование, от 40 до 60 баллов — умеренное использование, более 60 баллов — выраженное предпочтение соответствующей стратегии (Р. Лазарус и С. Фолкман; адаптированный вариант Т. А. Крюковой, Е. В. Куфтяк) [5].

Копингстратегии группировали в копинговые стили, среди которых выделены функциональные (продуктивный копинг), дисфункциональные (непродуктивный копинг) и направленные на привлечение дополнительных ресурсов от ближайшего окружения для преодоления стрессовых ситуаций [6]. При продуктивном копинге все ресурсы пациента направлены на разрешение трудной ситуации, в то время как при непродуктивном больной избегает решения проблем. К продуктивному копингповедению отнесены:

- планирование и решение проблем;

- принятие ответственности;

- самоконтроль в поведении.

- конфронтацию (активное сопротивление);

- бегство — избегание;

- положительную переоценку;

- дистанцирование.

Все больные прошли стационарный этап (11–13 дней). При выписке из стационара на амбулаторное лечение им были даны рекомендации: контролировать факторы риска, включающие избыточную массу тела, АГ, курение и повышенный уровень холестерина, вести активный образ жизни и регулярно принимать назначенные препараты.

Для статистического анализа использовано компьютерное программное обеспечение Statistica 10.0. Гипотезу о нормальном распределении проверяли с помощью критерия Шапиро — Уилка. Для каждой непрерывной величины с нормальным распределением приведены среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD). Для величин с ненормальным распределением результаты представлены в виде медианы (Ме), 25го и 75го процентилей (Q25; Q75). Различия признавали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты

Как установлено при анализе модифицируемых кардиоваскулярных факторов риска, перед АКШ у 83 (22%) пациентов было ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2). В динамике средний ИМТ в течение полугода после АКШ почти не изменился (с 28,1 ± 3,4 кг/м2 до 27,9 ± 3,4 кг/м2). При этом у 166 (44%) больных этот показатель увеличился, у 140 (37%) — уменьшился, масса тела 72 человек (19%) не изменилась. Из 110 (29%) пациентов, куривших на момент госпитализации перед АКШ, только 18 (4,7%) отказались от курения через 6 месяцев после операции.

Через полгода после АКШ отмечено статистически значимое снижение уровней общего холестерина (ОХ) (с 4,9 ± 1,5 ммоль/л до 3,0 ± 1,1 ммоль/л, p = 0,001) и ЛПНП (с 3,0 ± 1,1 ммоль/л до 2,4 ± 0,6 ммоль/л, p = 0,001). Однако больных, достигших целевых значений концентрации ОХ (менее 4,0 ммоль/л) [7], было лишь 150 (39,7%), и только у 66 (17,5%) человек зарегистрированы целевые уровни ЛПНП. При этом всего 91 (24%) пациент, независимо от достижения целевых уровней липидного профиля, знал этот показатель и старался контролировать его в течение периода наблюдения. Компенсации АГ через 6 месяцев после операции достигли 257 (68%) пациентов.

Согласно результатам оценки динамики приверженности к медикаментозной терапии, через 6 месяцев после АКШ значимо увеличилось количество пациентов, принимающих препараты рекомендованных групп:

- антиагреганты — с 185 (49%) до 253 (67%);

- βадреноблокаторы — с 215 (57%) до 329 (87%);

- ингибиторы АПФ (иАПФ)/блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) — с 138 (36,5%) до 234 (62%);

- статины — с 166 (44%) до 268 (71%).

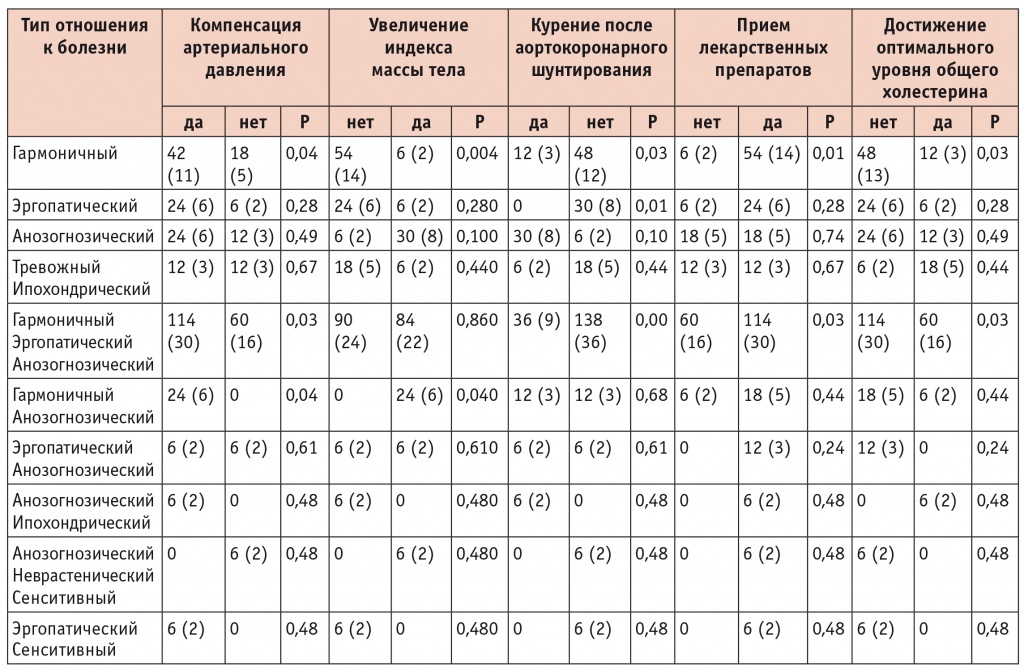

Затем проанализировали частоту вариантов ВКБ и личностных отношений, связанных с нею, у пациентов с ИБС в зависимости от приверженности к лечению. Как оказалось, в отличие от лиц, не соблюдавших рекомендации врача, среди соблюдавших (в течение 6 месяцев снизивших или не изменивших ИМТ, некурящих, постоянно придерживавшихся трех или четырехкомпонентной схемы лечения и контролировавших АД) существенно чаще встречали гармоничный и эргопатический типы ВКБ и реже — анозогнозический тип в чистом виде или в сочетании с гармоничным (табл. 2).

Таблица 2

Частота встречаемости типов отношения к болезни в зависимости от приверженности пациентов к терапии после аортокоронарного шунтирования, n (%)

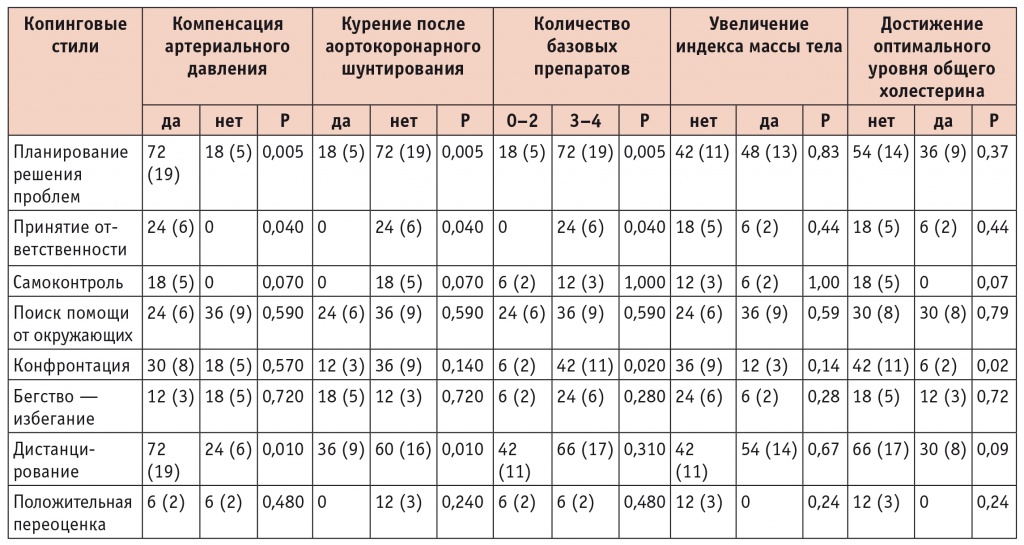

Согласно результатам анализа частоты встречаемости той или иной копингстратегии, у некурящих пациентов, контролировавших АД и соблюдавших трех или четырехкомпонентную схему лечения, преобладали продуктивные стратегии копингповедения: «планирование решения проблем», «принятие ответственности» и «самоконтроль». Кроме того, некурящие пациенты, контролирующие АД, статистически значимо чаще использовали такой непродуктивный тип, как «дистанцирование», в сравнении с пациентами, не приверженными к терапии (табл. 3).

Таблица 3

Копинг-стратегии пациентов с ишемической болезнью сердца в зависимости от приверженности к терапии после аортокоронарного шунтирования, n (%)

При корреляционном анализе между типами ВКБ и приверженностью обнаружены положительные корреляции между анозогнозическим отношением к болезни и увеличением ИМТ (r = 0,30 p = 0,03), неврастеническим отношением и АД (r = 0,30 p = 0,001). Отрицательные корреляции зафиксированы между гармоничным отношением к болезни и систолическим АД (r = –0,30 p = 0,001).

Корреляционный анализ копингстратегий и приверженности выявил отрицательные корреляции между выраженностью продуктивной копингстратегии «планирование решения проблем» и ИМТ, оцененного после АКШ (r = –0,30, p = 0,02), а также АД (r = –0,30, p = 0,004). Кроме того, зафиксированы отрицательные корреляции между стратегией «принятие ответственности» и АД (r = –0,30, p = 0,0001), стратегией «поиск социальной поддержки» и ИМТ (r = –0,3 p = 0,001). Положительные корреляции отмечены между стратегией «дистанцирование» и концентрацией ЛПНП (0,30, p = 0,001).

Анализ корреляции между типами ВКБ и копингстратегиями обнаружил отрицательные корреляции гармоничного типа ВКБ с копингстратегией «бегство — избегание» (r= –0,3 p = 0,002), эргопатического — со стратегиями «бегство — избегание» (r = –0,3 p = 0,006) и «дистанцирование» (r = –0,19 p = 0,001).

Зарегистрированы положительные ассоциации тревожного типа отношения к болезни с копингстратегией «бегство — избегание» (r = 0,31, p = 0,001).

Обсуждение

Мотивированность пациентов и готовность к регулярному наблюдению, соблюдению рекомендаций врача по медикаментозному и немедикаментозному лечению служат важным предиктором эффективности любого лечения. А факторы, влияющие на приверженность больных к терапии, включают субъективные аспекты течения заболевания: ВКБ и используемые копингстратегии. В формировании установки больного на начало и продолжение лечения эти составляющие играют главную роль [8]: в случаях их искажения терапевтическое сотрудничество нарушается.

При недооценке тяжести болезни пациенты преуменьшают или полностью отрицают факт заболевания и пользу терапии, поэтому чрезвычайно сложно обеспечить соблюдение ими медицинских рекомендаций на необходимом уровне в течение всего периода лечения. При неосознанном преувеличении тяжести болезни люди охотно соглашаются на предложенное лечение, но в дальнейшем терапевтическое сотрудничество часто нарушается изза недостаточного, по мнению таких пациентов, успеха [9].

По результатам нашей оценки модифицируемых кардиоваскулярных факторов риска, около половины пациентов до АКШ курили и только единицы отказались от курения после операции. Количество больных с ожирением через 6 месяцев после АКШ статистически значимо не изменилось, однако число людей с возросшей массой тела увеличилось. Через полгода после АКШ менее 20% пациентов достигли целевых уровней ЛПНП. Количество участников, достигших компенсации АГ, повысилась незначительно (с 62% до 68%, р = 0,405).

Как показал анализ приверженности к медикаментозной терапии, менее половины пациентов принимали антиагреганты, иАПФ/БРА, статины. Данные показатели значительно уступают результатам исследования EUROASPIRE III [10]. Через полгода после АКШ отмечено статистически значимое увеличение числа больных, принимавших соответствующие группы препаратов. Однако и эти показатели попрежнему уступают данным исследования EUROASPIRE III, согласно которому антиагреганты принимали 93% пациентов с ИБС, иАПФ/БРА — 75%, гиполипидемические препараты — 87%.

По результатам нашего исследования, среди пациентов, приверженных рекомендованному лечению: некурящих, достигших определенных успехов в контроле ИМТ, АД, приеме лекарственной терапии — чаще наблюдали гармоничный и эргопатический типы отношения к болезни, а у неприверженных пациентов — анозогнозический вариант ВКБ. В группе пациентов, достигших целевых уровней ОХ, такая тенденция не прослеживалась. Это можно объяснить недостаточной информированностью больных о целевых уровнях липидного профиля в отличие от АД, необходимости контролировать массу тела и принимать медикаментозную терапию. Соответственно, целью лечения для пациентов не было достижение определенной концентрации ОХ. По данным литературы, одной из основных причин низкой приверженности к терапии является недостаточная информированность о заболевании, о возможностях современной терапии повышать качество жизни и улучшать прогноз [11, 12].

Как показали Е. В. Строкова и соавт., неприверженные пациенты с анозогнозическим типом ВКБ не воспринимают свое заболевание как угрозу здоровью и жизни и игнорируют любые мысли о нем [13]. Напротив, сенситивный вариант ВКБ положительно влияет на приверженность к терапии, поскольку повышенная тревожность и страхи перед осложнениями заставляют четко следовать рекомендациям врача [14]. По литературным сведениям, гармоничный тип ВКБ служит залогом формирования высокого комплаенса, успешной адаптации к стационарным условиям и дальнейшей приверженности врачебным рекомендациям [14].

Наиболее предпочитаемыми продуктивными копингстратегиями приверженных пациентов были «планирование решения проблем», «самоконтроль», «принятие ответственности». А такую отрицательную копинговую стратегию, как «дистанцирование», использовали как приверженные, так и неприверженные участники. Возможно, данный стиль помогал больным лишь временно отвлечься от предстоящей операции, и впоследствии они предпочитали другую стратегию. Кроме того, среди основных копингстратегий пациентов, не приверженных к терапии, преобладало «избегание» проблемной ситуации.

По данным И. А. Зеленской, продуктивные копингстратегии предпочитают более 80% пациентов, участвующих в программе кардиологической реабилитации и приверженных к лечению на постгоспитальном этапе. Среди больных, не соблюдающих рекомендации кардиолога, непродуктивное поведение отмечено у 50%. Лица, выбирающие неконструктивные копингстратегии, в меньшей степени готовы к регулярному посещению врача и соблюдению его рекомендаций [6].

При анализе связей между ВКБ и приверженностью выявлено, что гармоничный тип отношения к болезни отрицательно коррелирует с АД, анозогнозический — положительно с ИМТ, неврастенический — положительно с АД.

Заключение

Определение типа отношения к болезни и преобладающей копингстратегии пациентов с запланированным аортокоронарным шунтированием (АКШ) позволяет выявить возможные затруднения, связанные с низкой приверженностью пациентов к рекомендуемой терапии и невыполнением предписаний врача в послеоперационном периоде. Благодаря представленным данным можно своевременно провести психотерапевтическую работу, которая в сочетании с наблюдением в рамках комплексной мультидисциплинарной реабилитации поможет повысить приверженность к лечению, улучшить качество жизни больных после АКШ и прогноз заболевания.