Цель работы: оценка приверженности к выполнению рекомендаций по коррекции модифицируемых ФР ССЗ сельского населения Краснодарского края в зависимости от метода профилактики.

Материалы и методы

Обследована популяционная выборка (2189 человек) взрослого населения сельской местности Краснодарского края (54,0% женщин и 46,0% мужчин), средний возраст составил 47,7 ± 16,6 года (мужчины — 46,3 ± 15,8 года, женщины — 48,9 ± 17,2 года; p < 0,0001). Выборка была сформирована случайным образом по территориальному принципу на базе лечебнопрофилактических учреждений по методу L. Kish [5] в три этапа: отбор лечебнопрофилактических учреждений, врачебных участков и домовладений с марта по август 2013 г. На первом этапе из 8 поликлиник сельского района случайным образом отобраны 4 поликлиники (средняя численность населения, которое обслуживает одна поликлиника, — 25 000 человек); на втором этапе таким же образом отобрано по 6 врачебных участков (средняя численность участка — 2500 человек). На третьем этапе с каждого участка выбраны по 100 домохозяйств (с шагом 20), из которых брали одного человека старше 18 лет с более ранней датой рождения.

4 поликлиники × 6 врачебных участков × 100 домохозяйств = 2400 человек.

Случайный отбор проводили в программе Excel с помощью функции «случайное число». В итоге объем выборки составил 2189 человек, процентная доля потерь — 8,8%.

Измерены рост участников эксперимента, масса тела, окружность талии и бедер, АД; рассчитан ИМТ. В сыворотке крови пациентов определяли уровень общего холестерина (ОХ); в плазме крови — концентрацию глюкозы. Согласно классификации ВОЗ (1997, 2003), при ИМТ ≥ 18,5 < 25,0 кг/м2 массу тела считали нормальной; при ИМТ ≥ 25,0 ≤ 29,9 кг/м2 — избыточной, при ИМТ ≥ 30,0 кг/м2 устанавливали диагноз ожирения [7]. Абдоминальное ожирение определяли при объеме талии у мужчин ≥ 94 см, у женщин ≥ 80 см [6]. АГ фиксировали при АД ≥ 140/90 мм рт. ст. или в случае приема пациентом антигипертензивных средств [7]. Повышенными считали уровни ОХ ≥ 5,0 ммоль/л и глюкозы > 6,1 ммоль/л [8]. К употребляющим табак относили лиц, выкуривающих хотя бы одну сигарету в сутки. Физическую активность оценивали как низкую при ходьбе в умеренном или быстром темпе (включая путь до места работы и обратно) менее 30 минут в день.

Критерии нерационального питания:

- избыточное употребление сахара, меда и других сладостей в день (6 кусков/чайных ложек и более);

- отсутствие контроля жирности пищевых продуктов, когда пациент не обращал внимания на содержание жира и холестерина в продуктах при покупке и приготовлении пищи;

- недостаточное употребление овощей и фруктов: реже одного раза в день или менее 400 г (не считая картофеля).

Модифицируемые ФР ССЗ оценивали опросным методом на основании унифицированного вопросника, включенного в основную анкету диспансеризации и профилактического осмотра [8]. В исследовании характеризовали приверженность к выполнению профилактических рекомендаций по коррекции ФР ССЗ, поэтому в анкету включили нижеследующие необходимые вопросы.

- Какие факторы риска развития ССЗ Вы знаете?

- Проводил ли с Вами врач/иной работник когдалибо беседы о профилактике ССЗ?

- Выполняете ли Вы рекомендованные врачом мероприятия по коррекции ФР ССЗ?

1) приверженные — выполнявшие все рекомендации врача;

2) недостаточно приверженные — выполнявшие данные рекомендации частично;

3) неприверженные — не выполнявшие рекомендации.

Приверженность к медикаментозному лечению оценивали с помощью специализированного опросника Мориски — Грина [9]. Приверженными считали пациентов, набравших 4 балла, недостаточно приверженными — 3 балла, не приверженными к лечению — не более 2 баллов. Приверженность к выполнению профилактических рекомендаций определяли до профилактического консультирования и спустя 3 года после него.

В группу динамического наблюдения включили данные больных с ФР ССЗ с откликом 80,1% (n = 1005, из них 43,2% мужчин и 56,8% женщин, средний возраст — 58,47 ± 13,7 года), которые были повторно обследованы через 3 года (с марта по август 2016 г.). Пациентов вызывали, позвонив им по телефону и с помощью дворовых обходов.

Между первым и вторым обследованием участники эксперимента могли обращаться в лечебные учреждения по мере необходимости. В отделении медицинской профилактики специально обученный медицинский персонал проводил углубленное индивидуальное и групповое (Школа пациента) профилактическое консультирование по коррекции ФР ССЗ и давал рекомендации по фармакотерапии. По возрасту обследованные были разделены на шесть групп: 18–25, 26–35, 36–45, 46–55, 56–65 лет, старше 65 лет.

Исследование одобрено локальным этическим комитетом, все больные подписали информированное согласие на участие.

Статистическая обработка материалов проведена с использованием программ Statistica 6.10.1 и SPSS. Статистическую значимость различий оценивали с помощью параметрического критерия Стьюдента (t) и непараметрических критериев χ2, Колмогорова — Смирнова, Fкритерия Фишера, МакНемара. Данные представлены в виде M ± SD. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты

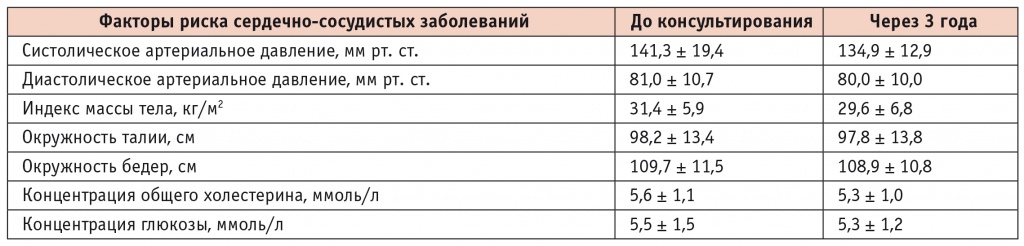

Средние значения исследуемых ФР ССЗ до профилактического консультирования и спустя 3 года представлены в таблице 1 (при сравнении для всех ФР р = 0,000). В зависимости от метода профилактического консультирования выделены две группы пациентов:

- I группа — 69,9% (39,3% мужчин и 60,7% женщин; χ2 = 15,62; p = 0,000), получившие только углубленное индивидуальное профилактическое консультирование;

- II группа — 30,1% (52,5% мужчин и 47,5% женщин; χ2 = 15,26; p = 0,000), получившие индивидуальное и групповое профилактическое консультирование в «Школе пациента».

Таблица 1

Средние значения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний до профилактического консультирования и через 3 года после него

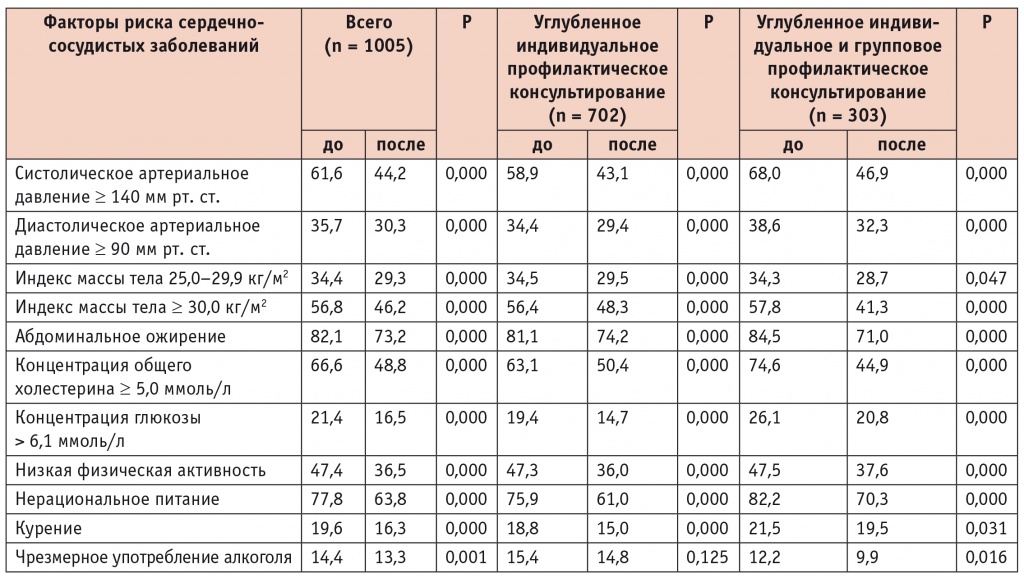

Через 3 года после профилактического консультирования доля лиц с нормальным ИМТ увеличилась на 5,1% (χ2 = 118,40; p = 0,000), а с ожирением — уменьшилась на 10,6% (χ2 = 56,462; p = 0,000). Эти 10,6% после снижения веса перешли в группу с избыточной массой тела (табл. 2). Количество участников с абдоминальным ожирением снизилось на 8,9% (χ2 = 87,011; p = 0,000); с гиперхолестеринемией — на 17,8% (χ2 = 175,05; p = 0,000); с низкой физической активностью —на 10,9% (χ2 = 107,009; p = 0,000); с нерациональным питанием — на 14,0% (χ2 = 139,007; p = 0,000), с гипергликемией — на 4,9% (χ2 = 45,176; p = 0,000).

Таблица 2

Доля пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний до профилактического консультирования и после него в зависимости от метода консультации, %

Доля пациентов, чрезмерно употреблявших алкоголь, сократилась на 1,1% (χ2 = 0,2; p = 0,001), с систолическим АД ≥ 140 мм рт. ст. — на 17,4% (χ2 = 173,006; p = 0,000), с диастолическим АД ≥ 90 мм рт. ст. — на 5,4% (χ2 = 52,019; p = 0,000), бросили курить 3,3% (χ2 = 31,03; p = 0,000).

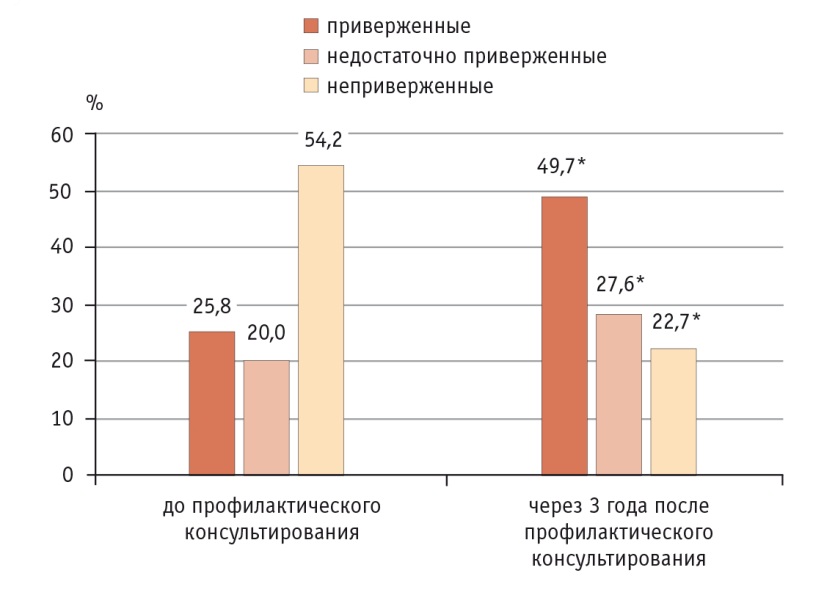

Доля пациентов, приверженных к выполнению рекомендаций, увеличилась на 23,9%, недостаточно приверженных —на 7,6%, а число неприверженных уменьшилось на 31,5% (для всех случаев p = 0,000) (рис.). Среди приверженных к выполнению рекомендаций статистически значимо преобладали женщины (58,5% против 38,0%; χ2 = 41,353; p = 0,000); среди недостаточно приверженных и неприверженных, напротив, — мужчины (33,6% против 23,1% женщин; χ2 = 13,646; p = 0,000 и 28,3% против 18,4%; χ2 = 13,924; p = 0,000 соответственно). Наиболее приверженными к выполнению рекомендаций оказались пациенты после профилактического консультирования обоими методами: углубленным индивидуальным и групповым (табл. 3).

Рис. Показатели приверженности к выполнению профилактических рекомендаций до профилактического консультирования и через 3 года после него.

* Различия между показателями до и после профилактического консультирования статистически значимы (p = 0,000)

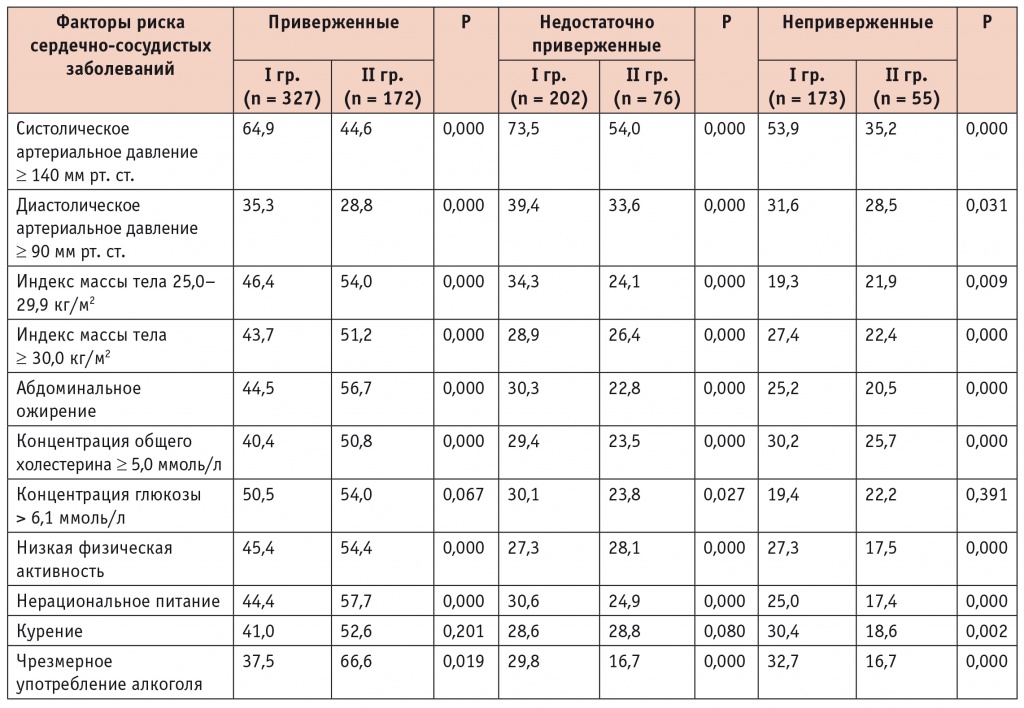

Таблица 3

Показатели приверженности к выполнению профилактических рекомендаций по коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от профилактического консультирования, %

Примечание: I группа — пациенты, получившие углубленное индивидуальное профилактическое консультирование; II группа — пациенты, получившие углубленное индивидуальное и групповое профилактическое консультирование (Школа пациента).

В таблице 4 представлен анализ гендерных различий приверженности участников к выполнению профилактических рекомендаций в зависимости от вида профилактического консультирования. Статистически значимо более приверженными к выполнению профилактических рекомендаций оказались женщины, прошедшие углубленное индивидуальное и групповое профилактическое консультирование. Вместе с тем среди недостаточно приверженных и неприверженных мужчин статистически значимо преобладали получившие углубленное индивидуальное профилактическое консультирование.

Таблица 4

Гендерные различия приверженности к выполнению профилактических рекомендаций в группе динамического наблюдения в зависимости от вида профилактического консультирования, n (%)

С возрастом количество не приверженных к выполнению профилактических рекомендаций увеличивалось (χ2 = 10,227; p = 0,069) и было максимальным у больных старше 65 лет — 29,4% (49,3% мужчин и 50,7% женщин; χ2 = 3,448; p = 0,063). Число недостаточно приверженных также увеличивалось с возрастом и было наибольшим среди лиц старше 65 лет — 36,7% (48,0% мужчин и 52,0% женщин; χ2 = 0,796; p = 0,372). Доля приверженных к выполнению профилактических рекомендаций была максимальной в возрасте 56–65 лет — 35,7% (20,1% мужчин и 79,9% женщин; χ2 = 0,574; p = 0,449), минимальной — в 18–25 лет — 2,2% (9,1% мужчин и 90,9% женщин; χ2 = 1,238; p = 0,266).

Наименее приверженными к выполнению профилактических рекомендаций были лица со средним образованием — 45,6% (29,5% мужчин и 70,5% женщин; χ2 = 7,835; p = 0,005); среди приверженных к выполнению рекомендаций доля лиц с высшим образованием составила 53,6% (43,2% мужчин и 56,8% женщин; χ2 = 1,009; p = 0,315), со среднеспециальным — 54,9% (34,3% и 65,7% соответственно; χ2 = 5,082; p = 0,024).

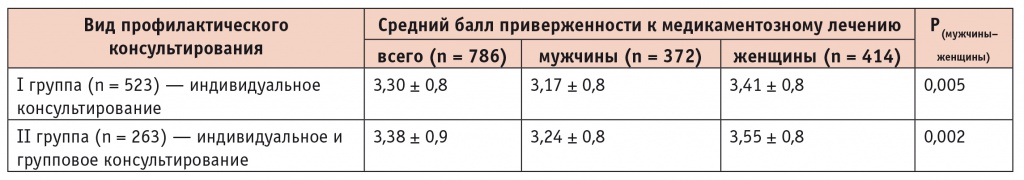

По результатам анализа приверженности к медикаментозной терапии пациентов с АГ (n = 786), через 3 года после профилактического консультирования количество приверженных выросло на 23,9% (49,6% против 25,7%; χ2 = 182,130; p = 0,000), недостаточно приверженных — на 10,0% (29,5% против 19,5%; χ2 = 25,245; p = 0,000), а доля неприверженных снизилась на 33,9% (54,8% против 20,9%; χ2 = 261,092; p = 0,000). Статистически значимо более приверженными к лечению были женщины (38,2% мужчин против 59,9% женщин; χ2 = 37,015; p = 0,000), а недостаточно приверженными и неприверженными — мужчины (34,9% мужчин против 24,6% женщин; χ2 = 10,008; p = 0,002 и 26,9% мужчин против 15,5% женщин соответственно; χ2 = 15,484; p = 0,000). Средний балл приверженности к лечению среди пациентов с АГ (табл. 5) был статистически значимо выше у получивших профилактические консультации обоих видов (p = 0,000).

Таблица 5

Средний балл приверженности к медикаментозному лечению в зависимости от вида профилактического консультирования среди пациентов с артериальной гипертензией

Обсуждение

Результаты исследования выявили статистически более значимую положительную динамику модифицируемых ФР ССЗ в группе обследованных, получивших профилактические консультации обоих видов. Аналогичные данные получены в исследовании А. В. Петрищевой и соавт., показавших положительное влияние обучения жителей города Перми в Школе здоровья на ФР ССЗ [10]. Наши данные согласуются с результатами исследования J. Jin и соавт., согласно которым возраст старше 65 лет и моложе 35 лет снижает приверженность к выполнению врачебных рекомендаций [11]. Более высокий уровень приверженности к выполнению рекомендаций и лечению среди женщин также отмечен в исследовании Т. С. Алексеевой [12]. Наименее приверженными к выполнению профилактических рекомендаций в нашем исследовании были лица со средним образованием — 45,6%, что согласуется с литературными данными [13].

По результатам многоцентрового фармакоэпидемиологического исследования ПИФАГОР III (2008), в реальной клинической практике приверженность к лечению пациентов с АГ в 2008 г. увеличилась по сравнению с 2002 г. и составила 79,0% против 62,1% [14]. В нашем исследовании доля участников эксперимента, приверженных к антигипертензивной терапии, через 3 года также статистически значимо увеличилась и составила 49,6% против 25,7% в 2013 г. (p < 0,0001). Средний балл приверженности к медикаментозному лечению больных АГ в нашем исследовании сопоставим с аналогичным показателем в ФГБУ «Клиническая больница № 1» г. Москвы [15].

Заключение

Зарегистрирована недостаточная приверженность к выполнению рекомендаций по коррекции факторов риска сердечнососудистых заболеваний и медикаментозной терапии АГ в сельской популяции Краснодарского края, однако отмечена положительная тенденция к ее повышению. Наиболее привержены к выполнению рекомендаций получившие профилактические консультации обоих видов: углубленные индивидуальные и групповые.