Реабилитация пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями на протяжении многих лет остается одной из приоритетных проблем отечественного здравоохранения, что во многом обусловлено значительным ростом уровня заболеваемости, а также тяжестью медицинских, экономическихи социальных последствий заболеваний как для пациентов и их родственников, так и для общества в целом [4–6]. Несмотря на положительные тенденции в лечении ИБС (внедрение в клиническую практику современных медикаментозных средств и хирургических методов реваскуляризации), у больных, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ), риск неблагоприятного исхода остается высоким [3, 7, 8]. Улучшить прогноз у данной категории пациентов можно не только при своевременной и оптимальной коррекции ОКС, но с помощью разработки и внедрения методов кардиореабилитации [6, 7].

Ценным источником знаний, помогающих улучшить качество лечения больных с ОКС, стали крупные национальные и международные регистры, созданные в последние годы. Важность организации регистров ОКС в каждой больнице подчеркнута в последнем обновлении рекомендаций American College of Cardiology Foundation и American Heart Association [9, 10].

20 ноября 2015 г., в году борьбы с сердечнососудистой смертностью, после вступления в силу приказа Министерства здравоохранения Краснодарского края от 13.11.2015 г. «О ведении регионального регистра острого коронарного синдрома в Краснодарском крае», началась работа над тотальным регистром ОКС по Краснодарскому краю, промежуточные результаты которого использовались в данной работе.

Цель настоящего исследования: на основании данных, полученных в ходе ведения тотального регистра ОКС по Краснодарскому краю, оценить необходимость реабилитации у таких пациентов, влияние реабилитационных мероприятий на эффективность проведенной терапии и качество жизни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ходе подготовки проекта тотального регистра ОКС по Краснодарскому краю была создана сетевая программа Parus, а также разработаны протокол регистра и регистрационная карта. За их основу взяты соответствующие документы Федерального регистра ОКС. С использованием сетевой программы Parus создана база, в которой участники регистра — врачи стационаров — создают регистрационную карту, куда вносится информация о каждом пациенте с направительным диагнозом ОКС. Участие больного в регистре никак не влияет на ведение его в стационаре и подходы к лечению. После выписки из стационара запланировано длительное наблюдение за такими пациентами, проводимое путем телефонных опросов через 6 и 12 месяцев после включения в регистр.

Результаты нашей работы основаны на итогах 6месячного наблюдения за больными, перенесшими ОИМ с последующей ангиопластикой со стентированием коронарных артерий, вошедшими в тотальный регистр ОКС по Краснодарскому краю.

С 20.11.2015 г. по 20.05.2016 г. в регистр включены 4837 пациентов с ОКС — 2645 (54,7%) мужчин и 2192 (45,3%) женщины. Их средний возраст составлял 69,3 ± 18,03 года. У 3420 больных подтвержден диагноз ОИМ, 2190 (64,1%) выполнена реваскуляризация миокарда методом чрескожной транслюминальной ангиопластики. Этих 2190 человек разделили на три группы: первая группа (n = 532; 24,3%) — пациенты, проходившие кардиореабилитацию только в стационаре; вторая группа (n = 771; 35,2%) — больные, прошедшие наряду с первым этапом и ранний активный реабилитационный этап в санаториях кардиологического профиля по программе «Жизнь после инфаркта — возвращение в строй», включающей медикаментозную, физио и психотерапию, терренкур, комплексы ЛФК, массаж, а затем перешедшие на амбулаторнополиклинический этап; третья группа (n = 887; 40,5%) — пациенты, выписанные после стационарного этапа кардиореабилитации на амбулаторнополиклинический.

Всего удалось проследить исходы у 1503 (68,6%) человек: 256 из первой, 631 из второй и 616 из третьей группы.

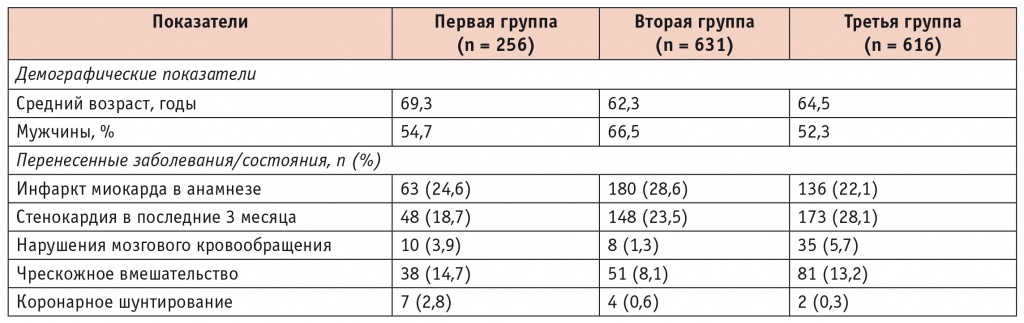

В таблице 1 показаны основные демографические и анамнестические данные этих больных.

Таблица 1

Основные демографические и анамнестические показатели участников исследования

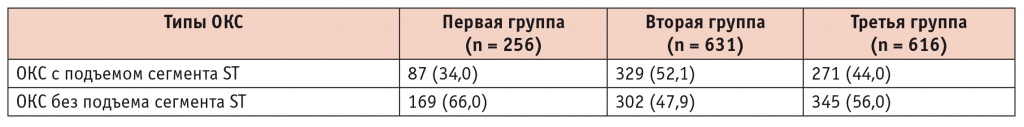

В таблице 2 представлено распределение по группам различных типов ОКС.

Таблица 2

Распределение по группам различных типов острого коронарного синдрома (ОКС), n (%)

ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) статистически значимо чаще диагностировали во второй группе по сравнению с первой (р < 0,002) и третьей (р < 0,013), а ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST) значимо чаще наблюдался в первой группе, чем во второй (р < 0,001) и в третьей (р < 0,003).

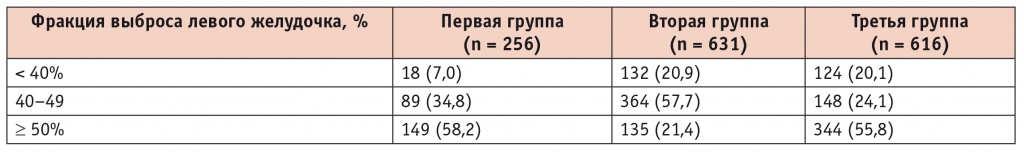

Для оценки тяжести течения ИМ были проанализированы нарушения глобальной сократимости ЛЖ по данным эхокардиографического исследования (результаты представлены в таблице 3).

Таблица 3

Глобальная сократимость миокарда по данным эхокардиографии, n (%)

Во второй группе статистически значимо чаще, чем в первой (р < 0,001), имело место существенное снижение глобальной сократимости миокарда ЛЖ, значимого отличия ее от третьей группы (р = 0,2), а также значимой разницы между первой и третьей группами (р = 0,35) не выявлено.

Для определения уровня переносимой нагрузки в нашей работе использовалась 20балльная шкала Борга, которая оценивает индивидуальное восприятие нагрузки от 1 до 20 баллов: наименьшее значение соответствует полному отсутствию нагрузки, а наибольшее — максимальному напряжению. Прогностическое значение имеет уровень переносимой физической нагрузки 11–13 баллов (от легкой до умеренной степени интенсивности).

Оценивался также психологический статус пациентов как фактор, который значимо влияет на качество жизни и приверженность к лечению. Для определения выраженности симптомов депрессии применяли опросник депрессии Бека.

Сравнение количественных признаков в группах проводили с применением критерия Манна — Уитни. При оценке качественных признаков использовали критерий χ2 Пирсона с поправкой Йейтса. Результаты обработаны при помощи пакета прикладных программ Statistica for Windows 6.0 (StatSoft Inc., США).

Результаты и обсуждение

Среди участников исследования в срок до 6 месяцев от появления симптомов были госпитализированы с повторными эпизодами ОКС: с нестабильной стенокардией 12 (4,7%) человек из первой, 16 (2,5%) из второй и 25 (4,1%) из третьей группы; с повторным ИМ 23 (9,0%) пациента первой группы, 14 (2,2) второй и 20 (3,2%) третьей. Во второй группе и повторный ИМ (р < 0,001), и нестабильная стенокардия (р = 0,0046) диагностировались значимо реже, чем в первой.

Различные вмешательства на коронарных артериях были проведены у 36 (14,1%) больных из первой группы, у 22 (3,5%) из второй и у 28 (4,5%) из третьей.

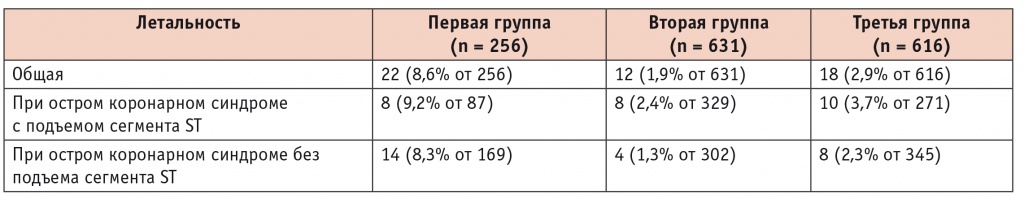

Сравнение летальности представлено в таблице 4.

Таблица 4

Сравнение летальности в группах исследования

В первой группе смерть чаще наступала от ОКСпST (р = 0,078), а во второй (р = 0,032) и третьей (р < 0,0045) — от ОКСбпST.

Показатели летальности как во второй (р = 0,0064), так и в третьей (р = 0,03) группе были статистически значимо ниже, чем в первой, несмотря на тот факт, что именно в этой группе серьезное снижение глобальной сократимости миокарда (фракция выброса < 40%) наблюдалось значимо чаще.

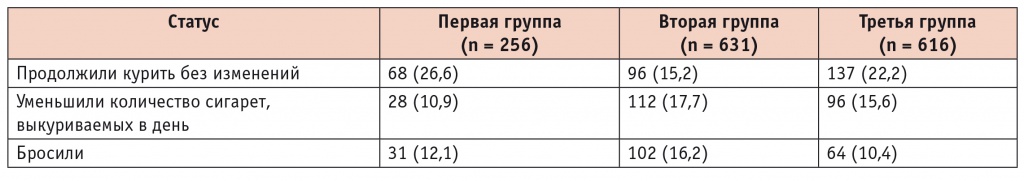

Оценка статуса курения участников представлена в таблице 5.

Таблица 5

Статус курения в группах исследования, n (%)

Во второй группе значимо больше пациентов отказались от курения по сравнению с первой (р < 0,003) и третьей (р < 0,023) группами. В ней больше было и участников, уменьшивших количество сигарет, выкуриваемых в день: отличие от первой группы по данному критерию было значимым (р < 0,001), отличие от третьей группы статистической значимости не достигло (р < 0,3).

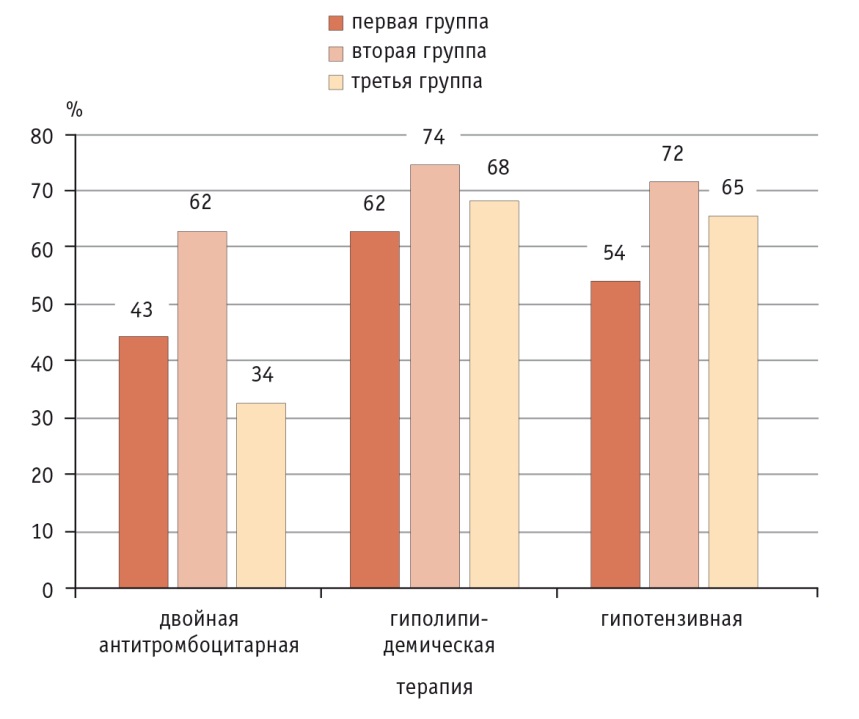

Для оценки приверженности к лечению анализировали прием средств двойной антитромбоцитарной терапии, гипотензивных и гиполипидемических препаратов. Полученные данные представлены рисунке.

Рис. Оценка приверженности больных к лечению

Во второй группе, участники которой прошли все три этапа реабилитации, приверженность к терапии была наибольшей.

Согласно результатам оценки пациентов через 6 месяцев по шкале Борга, в первой группе порогового значения достигли 72 (28,1%), во второй — 410 (65,0%), в третьей — 258 (41,9%) человек. Достигших порогового уровня переносимой нагрузки во второй группе было значимо больше, чем в первой (р < 0,001) и третьей (р = 0,048), а в третьей группе — значимо больше, чем в первой (р = 0,02).

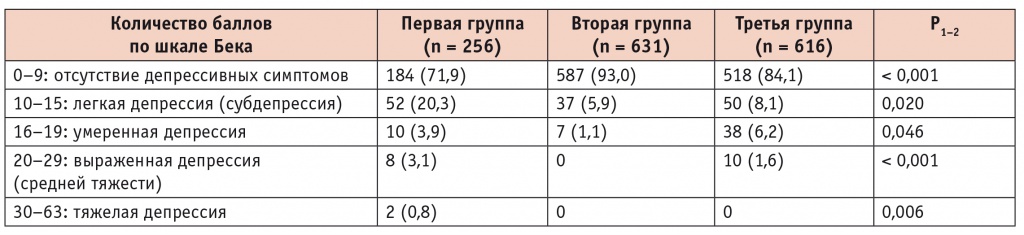

Анализ психологического участников исследования статуса представлен в таблице 6.

Таблица 6

Психологический статус обследованных больных, n (%)

Частота встречаемости депрессий после перенесенного ИМ достигает 25–30%. Депрессия часто сочетается с тревогой, изолированные тревожные или депрессивные расстройства являются редкостью, причем бывает трудно определить, появилось ли депрессивное расстройство на фоне перенесенного ИМ или же было своеобразной фоновой патологией для ИБС.

Заключение

В современных условиях возрастают требования к качеству и эффективности оказания медицинской помощи, в том числе и к реабилитации как очень важному компоненту лечебного процесса.

Невыполнение трехэтапной кардиореабилитации является глобальной проблемой для нашего края, существенно влияющей на качество и прогноз жизни пациентов и приводящей к серьезным экономическим и социальнодемографическим потерям.

Комплексная кардиореабилитация не только улучшает клиническое течение заболевания, повышает толерантность к физической нагрузке, позитивно воздействует на статус курения и психологическое состояние пациента, но и дает ощутимый эффект уже в первые 6 месяцев в виде снижения общей и сердечнососудистой летальности, уменьшения числа госпитализаций, значительного улучшения качества жизни.