ВВЕДЕНИЕ

Роль системных воспалительных процессов в течении сердечно-сосудистых заболеваний обсуждается достаточно активно. Известно, что больные с данной ассоциацией имеют значимо повышенные риски сердечно-сосудистых осложнений1. В литературных источниках описывается значение аутоиммунного воспалительного процесса, в частности ревматоидного артрита (РА), не только как дестабилизирующего фактора ХСН, но и как причины ее возникновения. В пользу данной гипотезы выступают сведения о повышении уровня таких воспалительных маркеров, как ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, галектин-3, что влечет риск новых случаев сердечной недостаточности и повторных госпитализаций в связи с декомпенсацией. Кроме того, выявлено, что коморбидность вызывает хроническое воспаление низкой степени выраженности, опосредованное цитокинами эндотелия и повышающее риск сердечно-сосудистых осложнений[1].

С учетом патогенетических и клинических особенностей течения сердечной недостаточности в данной группе пациентов одной из актуальных задач является изучение современных методов диагностики ХСН и маркеров ее прогноза на фоне аутоиммунных воспалительных процессов. Стандартизированные методы диагностики и оценки течения ХСН: ЭхоКГ и определение уровней натрийуретических пептидов (NT-proBNP) — безусловно, необходимы, однако для выявления более детальных клинических особенностей ХСН эти методы должны быть дополнены современными иммунологическими маркерами.

Активно изучаемым в отношении данной ассоциации маркером является галектин-3. Галектины — группа лектиновых белков, связывающих β-галактозиды. Галектин-3 проявляет плейотропные биологические функции, играя ключевую роль во многих физиологических и патологических процессах. Он участвует в развитии эмбриогенеза, адгезии, пролиферации клеток, апоптозе, сплайсинге матричной РНК, бактериальной колонизации и в модулировании иммунного ответа. Известно также, что уровень галектина-3, превышающий 17,8 нг/мл, ассоциирован с повышенным риском неблагоприятного исхода ХСН, что подчеркивает актуальность его использования как возможного маркера декомпенсации у пациентов с ХСН на фоне РА[2, 3].

Цель исследования: провести сравнительный анализ уровней галектина-3 в сыворотке крови больных с ХСН с умеренно сниженной фракцией выброса ЛЖ, развившейся в результате гипертонической болезни и ИБС, ассоциированных с РА, с таковой картиной у больных без РА; оценить возможные ассоциации с морфологическими и функциональными показателями миокарда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 256 женщин. Набор участниц осуществляли в поликлинике № 1 на базе ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница» в период с марта по июль 2019 года при их визите к кардиологу и/или ревматологу; главный врач — Лялина Любовь Михайловна. В исследуемую группу вошли 134 пациентки с ХСН с умеренно сниженной фракцией выброса ЛЖ на фоне РА, в группу сравнения — 122 пациентки с ХСН с умеренно сниженной фракцией выброса ЛЖ без РА.

Пациентки прошли лабораторно-инструментальные исследования. С 8 до 9 часов утра натощак после 15-минутного отдыха у пациенток брали кровь из локтевой вены с помощью одноразовых вакуумных систем с активатором свертывания. Венозную кровь в специальных транспортных контейнерах своевременно доставляли в лабораторию (время доставки не превышало 60 минут после взятия крови). Сыворотку для исследований получали путем центрифугирования пробирок при 3000 об/мин в течение 10 минут. Полученная сыворотка хранилась в одноразовых пробирках типа Eppendorf при –70°С; материал размораживали при необходимости не более одного раза.

Диагноз сердечной недостаточности был подтвержден с помощью клинических рекомендаций общества специалистов по сердечно-сосудистой недостаточности на основании симптомов, данных ЭхоКГ и уровня предсердных NT-proBNP. У всех пациенток была ХСН I–II классов по классификации The New York Heart Association2.

Диагноз РА выставляли на основании рентгенологического и серологического исследований, с помощью которых определяли ревматоидный фактор, количество антител к циклическому цитруллинированному пептиду, уровень СРБ. Активность воспалительного процесса оценивали с помощью индекса DAS28 и ВАШ. Пациентки имели I–III рентгенологические стадии РА по Штейнброкеру [4]3.

Основными препаратами для лечения ХСН являлись бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и диуретики. Использовали также статины. Дозировки и объем используемой терапии в группах не имел статистически значимых различий. В исследуемой группе пациентки принимали метотрексат, n = 101 (75,4%), в качестве базисного противовоспалительного препарата для лечения РА. Средняя дозировка в неделю составила 12,9 (10; 20) мг/сут. Использовали также фолиевую кислоту в средней дозировке 5 мг в неделю. Пациентки, не принимавшие метотрексат по причине развития побочных эффектов и/или индивидуальной непереносимости, n = 33 (24,6%), принимали лефлуномид в дозировке 20 мг в сутки. Дополнительно применялись НПВП (энтерально, парентерально, местно).

Предварительно при включении в исследование женщины проходили индивидуальное консультирование согласно этическим принципам, изложенным в Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации пересмотра 2013 года.

Анализ полученного материала выполняли на достаточном объеме наблюдений: обе группы — более 100 пациенток. Обработку данных проводили с использованием программы Statistica 10.0; в работе представлены статистически значимые результаты. Оценку характера распределения данных производили с помощью теста Колмогорова — Смирнова.

Количественные данные, имевшие нормальное (Гауссово) распределение, были представлены в виде среднего (М) и стандартного (SD) отклонений. Данные, имевшие признаки отличия по Гауссу, представлены в виде медиан (Ме) с указанием первого (Q1) и третьего (Q3) квартилей (25; 75%). Статистическую значимость различий между изучаемыми группами оценивали с помощью критерия Манна — Уитни.

Чтобы установить наличие и силу взаимосвязи двух признаков, использовали метод корреляции Пирсона, при условии, что данные имеют нормальное распределение. При ненормальном характере распределения данных использовали метод ранговой корреляции Спирмена[5].

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез — р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

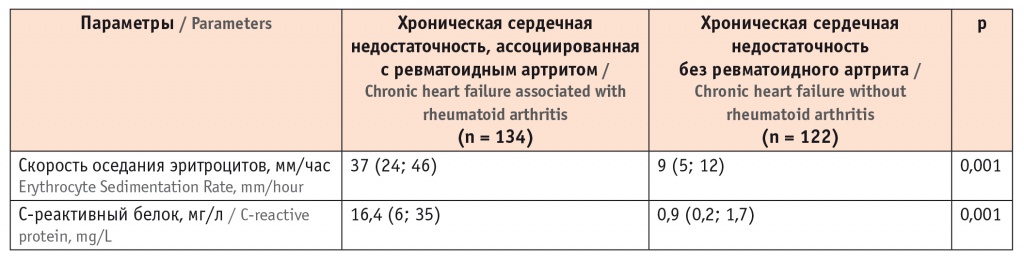

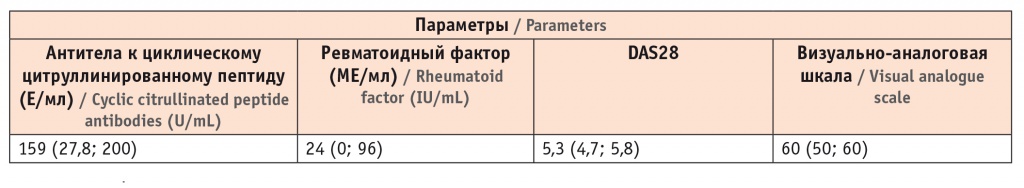

Серологические показатели обследованных пациенток представлены в таблице 1. Анализ специфических показателей иммуновоспалительного процесса пациенток исследуемой группы представлен в таблице 2. Серологические показатели указывают на выраженность воспалительного процесса в исследуемой группе, что отражает степень активности РА.

Таблица 1

Скорость оседания эритроцитов и уровень С-реактивного белка обследуемых пациенток, Me (Q1; Q3)

Таблица 2

Серологические и клинические показатели воспалительного синдрома, Me (Q1; Q3)

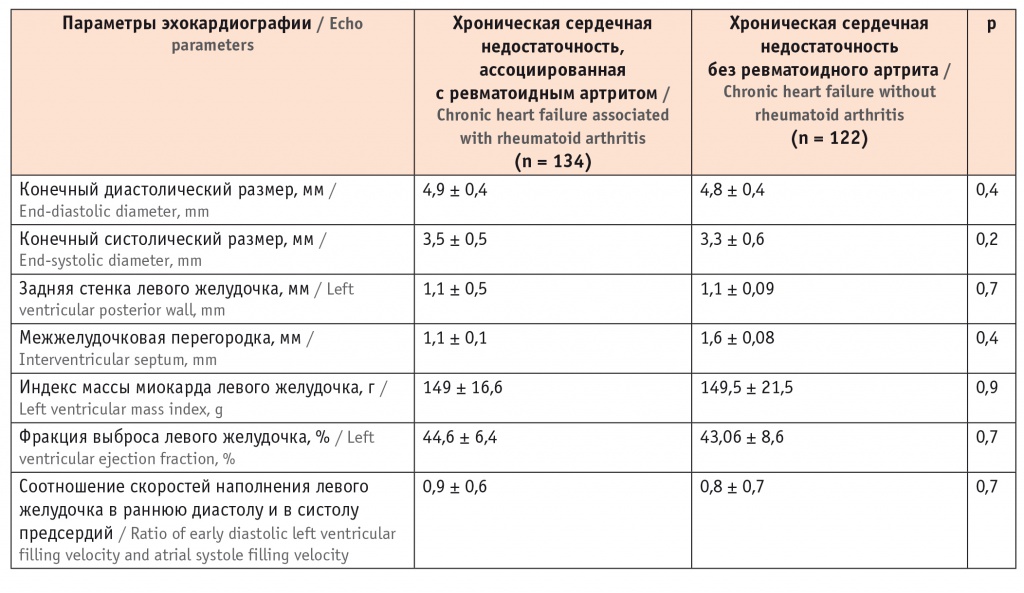

Анализ морфофункциональных параметров миокарда, проведенный с помощью трансторакальной ЭхоКГ, не выявил статистически значимых различий (табл. 3).

Таблица 3

Анализ морфофункциональных параметров миокарда, M ± SD

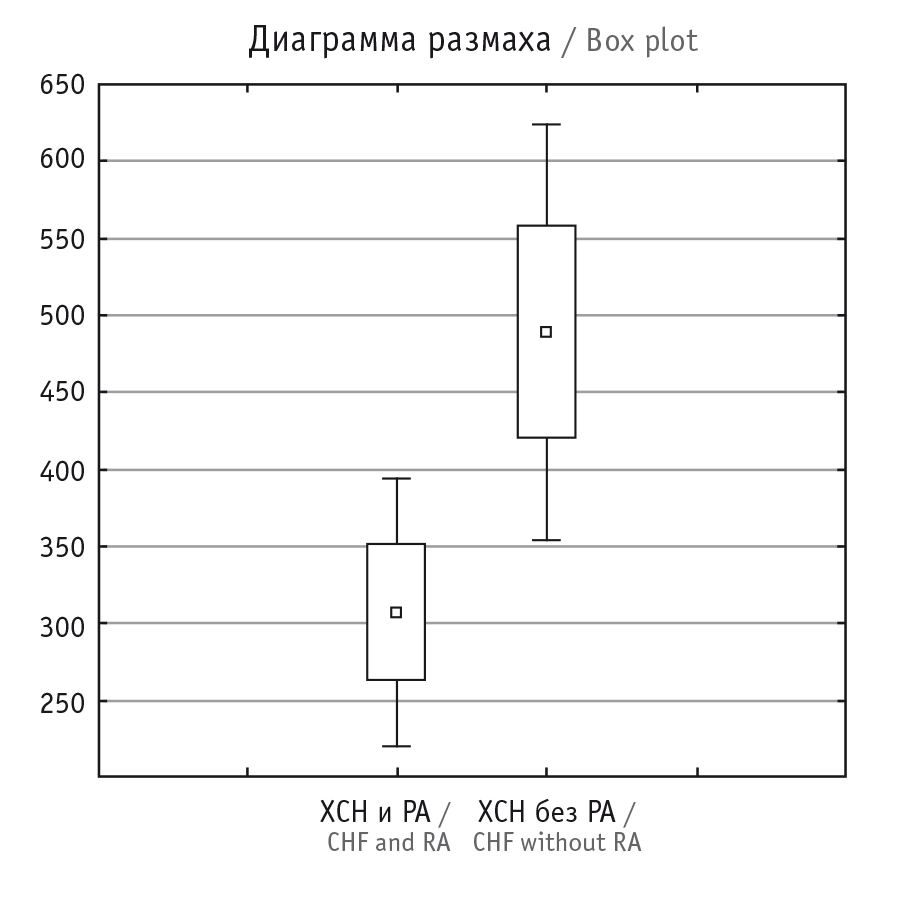

Сравнительный анализ концентрации NT-proBNP выявил статистически значимые различия (рис. 1). Уровень NT-proBNP в группе пациенток с ХСН на фоне РА составил 306,7 (127,5; 349,3) пг/мл; в группе ХСН без РА — 488,7 (137; 512) (р = 0,02).

Рис. 1. Сравнительный анализ уровней натрийуретических пептидов, пг/мл. Здесь и далее ― иллюстрации авторов

Примечание: ХСН ― хроническая сердечная недостаточность; РА ― ревматоидный артрит

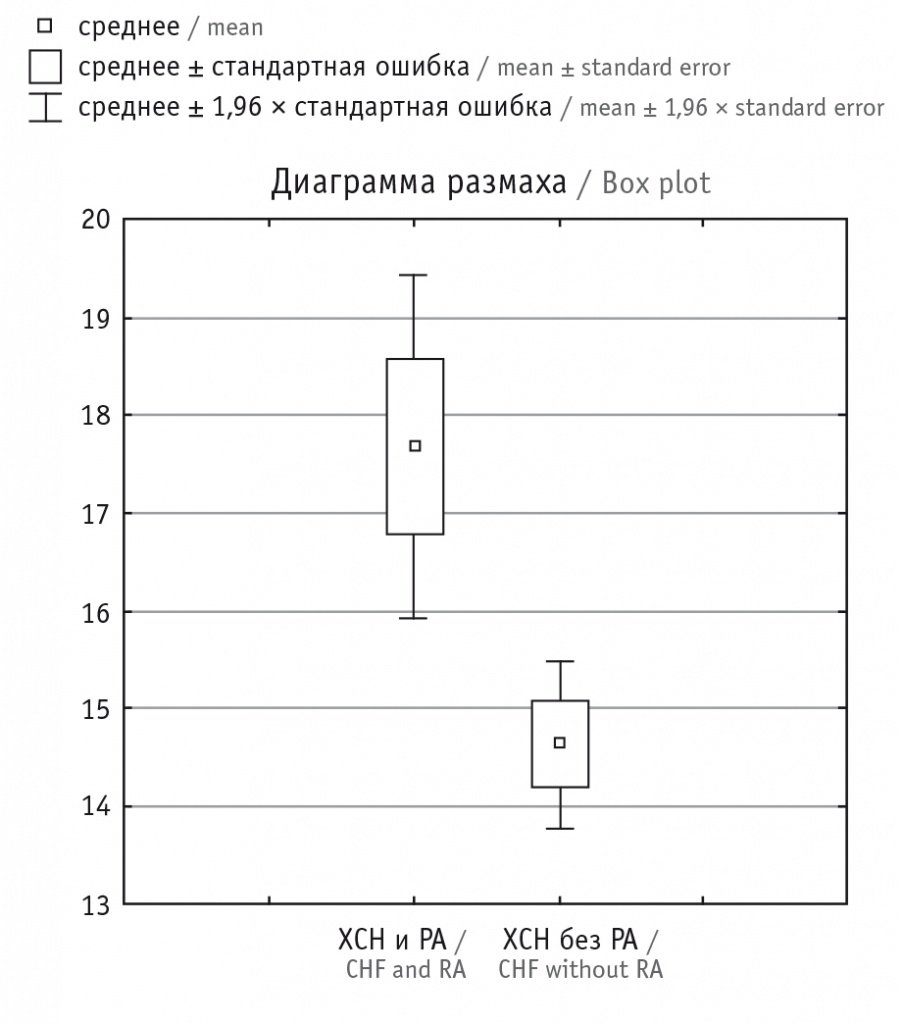

На следующем этапе работы был проведен сравнительный анализ уровней галектина-3 у обследуемых пациенток. Результаты представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнительный анализ галектина-3, нг/мл.

Примечание. ХСН ― хроническая сердечная недостаточность; РА ― ревматоидный артрит

Выявлены статистически значимые различия: в исследуемой группе уровень галектина-3 составил 17,6 ± 9,8 нг/мл, в группе сравнения — 14,6 ± 4,8 нг/мл (р = 0,0004).

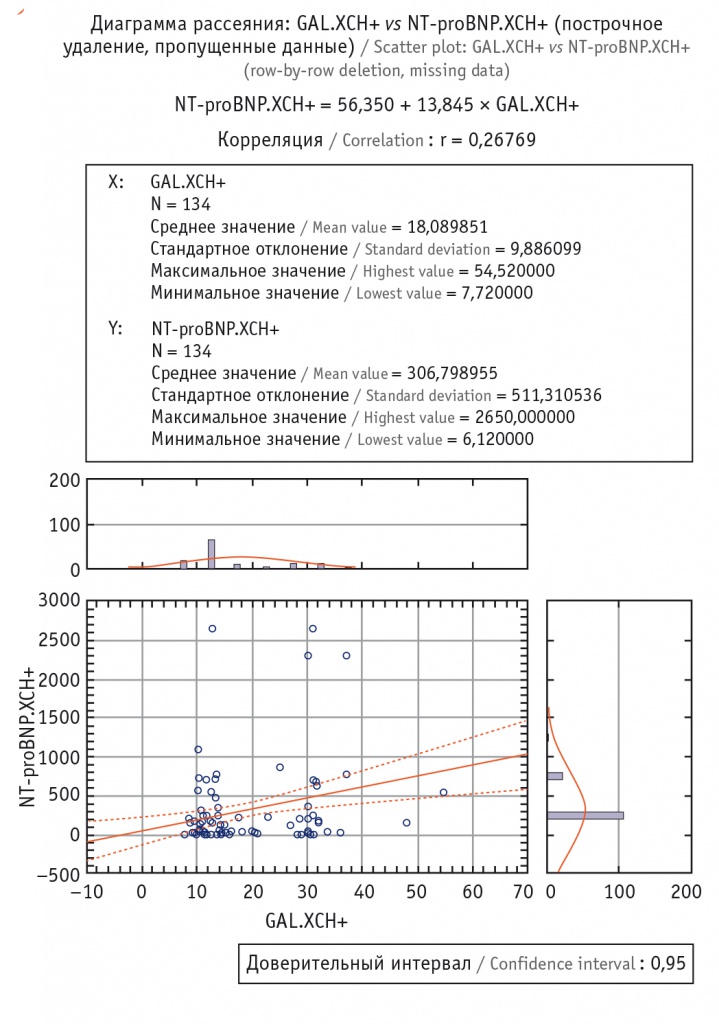

На заключительном этапе работы был проведен поиск ассоциаций галектина-3 с морфофункциональными показателями миокарда. Выявлены статистически значимые ассоциации с конечно-диастолическим размером (r = 0,02; p = 0,02), индексом массы миокарда ЛЖ (r = 0,05; p = 0,001) и NT-proBNP (r = 0,2; p = 0,001). Ассоциация с NT-proBNP представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Ассоциация галектина-3 и натрийуретических пептидов

Математические данные указывают на увеличение уровня NT-proBNP при росте концентрации галектина-3.

ОБСУЖДЕНИЕ

Значение коморбидных ассоциаций в течении ХСН является актуальной темой для исследований по сегодняшний день. Несмотря на то что ее активно изучают, ряд вопросов остается без однозначных ответов. Например, отсутствуют утвержденные международные и отечественные рекомендации по диагностике и ведению ХСН на фоне аутоиммунного воспалительного синдрома, а также шкалы и унифицированные маркеры прогноза.

Результаты проведенного нами исследования не выявили статистически значимых различий в эхо-параметрах между обследуемыми пациентками. Однако в исследуемой группе выявлен статистически значимо меньший уровень NT-proBNP по сравнению с группой сравнения. Возможно, данный феномен обусловлен влиянием базисной противовоспалительной терапии РА, который также описан в других публикациях по данной теме[6, 7].

Использование галектина-3 для оценки активности РА отмечено в современных публикациях[8, 9]. Способность галектина-3 демонстрировать выраженность процессов фиброзирования миокарда логично указывает на необходимость его применения в оценке течения ХСН на фоне РА. В исследуемой группе уровень галектина-3 был статистически значимо выше, чем в группе сравнения. При оценке возможных ассоциаций галектина-3 с морфофункциональными параметрами миокарда выявлены прямые корреляции с такими показателями, как конечно-диастолический размер и индекс массы миокарда ЛЖ. Корреляция с индексом массы миокарда ЛЖ, вероятно, также подтверждает прогрессирование процессов фиброзирования миокарда на фоне хронического воспалительного процесса, а ассоциация с NT-proBNP, по нашему мнению, может косвенно указывать на повышенный риск декомпенсации ХСН на фоне РА.

Пациенты с ХСН на фоне РА имеют значимо меньшие показатели NT-proBNP по сравнению с пациентами без РА, что, вероятно, обусловлено приемом метотрексата, но при этом они имеют повышенный уровень галектина-3 и статистически значимые ассоциации маркера с важными показателями течения ХСН, указывающими на возможный риск ее декомпенсации. Полученные результаты говорят о необходимости проспективных исследований для оценки динамики течения ХСН и роли вышеуказанных параметров в прогнозировании заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациенты с ХСН и РА на фоне хронического воспалительного процесса имеют повышенные значения галектина-3 по сравнению с пациентами без артрита, а также ассоциации галектина-3 с конечно-диастолическим размером, индексом массы миокарда ЛЖ и NT-proBNP, что, возможно, в перспективе может указывать на повышенные риски декомпенсации ХСН.

Поступила: 13.05.2021

Принята к публикации: 11.10.2021

________

1 Оганов Р.Г., Денисов И.Н., Симаненков В.И. и др. Коморбидная патология в клинической практике. Клинические рекомендации. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017; 16(6): 5–56. URL: https://cardiovascular.elpub.ru/jour/article/view/712/466 (дата обращения — 12.12.2021).

2 Мареев В.Ю., Фомин И.В., Агеев Ф.Т. и др. Клинические рекомендации ОССН — РКО — РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). Диагностика, профилактика и лечение. Кардиология. 2018; 58(s6): 8–158. URL: https://lib.ossn.ru/jour/article/view/243/244 (дата обращения — 17.10.2021).

3 Насонов Е.Л. Российские клинические рекомендации. Ревматология. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2017. 464 с. URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442616.html (дата обращения — 25.09.2021).