ВВЕДЕНИЕ

Коморбидная патология при АГ увеличивает частоту сердечно-сосудистых осложнений и ухудшает прогноз жизни пациентов[1]. Большинство известных коморбидных заболеваний при АГ хорошо изучены, однако о коморбидности АГ и хронических заболеваний вен (ХЗВ) известно мало.

ХЗВ — одна из самых распространенных патологий в мире[2], приводящая к росту числа сосудистых осложнений, тяжелой инвалидности и преждевременной смерти[3, 4]. Большинство (68%) мужчин с АГ трудоспособного возраста отмечают у себя симптомы, ассоциированные с ХЗВ, а у 83,8% мужчин с АГ зафиксированы объективные признаки ХЗВ, что в 2,5 раза чаще, чем у их сверстников без АГ[5].

Несмотря на ранее полученные результаты, свидетельствующие о венодилатирующем эффекте антигипертензивной терапии[6], для врача остается неизвестным влияние указанного лечения на состояние венозного кровообращения нижних конечностей, особенно при коморбидности АГ и ХЗВ. Авторы не исключают, что антигипертензивная терапия у пациентов с АГ и ХЗВ может ухудшить венозный кровоток нижних конечностей, тем самым увеличив риски сердечно-сосудистых осложнений.

Цели исследования: изучение влияния комбинированного приема ингибитора АПФ и блокатора кальциевых каналов (БKК) на венозную гемодинамику нижних конечностей у мужчин с АГ и ХЗВ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В динамическое рандомизированное исследование вошли 46 мужчин с АГ (сотрудники органов МВД), их средний возраст составил 42 года (37–46 лет). Критерии исключения:

- употребление наркотических веществ;

- онкологические, эндокринные заболевания (СД, гипотиреоз, патология надпочечников);

- острые и хронические заболевания дыхательной системы, перенесенные ОРВИ в течение последних 2 недель;

- острые инфекционные заболевания;

- острые и хронические заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит), тяжелая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации < 30 мл/мин), двусторонний стеноз почечных артерий;

- дифференцированные дисплазии соединительной ткани;

- анемии;

- гепатиты, цирроз печени, панкреатиты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

- профессиональные занятия спортом;

- переломы и операции на нижних конечностях, травмы позвоночника и головного мозга;

- органические заболевания ЦНС и спинного мозга;

- нарушения ритма сердца и проводимости, ИБС: стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, ХСН; гипертонический криз;

- ангионевротический отек;

- гиперкалиемия;

- подагра.

Критерии включения в исследование и исключения из него подтверждены результатами медицинского обследования в стационаре.

Поскольку наблюдаемые нами пациенты являются сотрудниками органов МВД, то впервые выявленная АГ и неконтролируемая АГ послужили основанием для госпитализации и подбора методов лечения.

ИМТ участников составлял в среднем 29 кг/м2 (27–31 кг/м2), систолическое АД (САД) — 161 мм рт. ст. (150–160 мм рт. ст.), диастолическое АД (ДАД) — 100 мм рт. ст. (91–104 мм рт. ст.). Средняя продолжительность АГ — 4 года (1–7 лет). АГ 1-й степени зафиксирована у 12 человек, 2-й степени — у 32, 3-й степени — у 2 пациентов. АГ I стадии отмечена у 24, II стадии — у 22 участников эксперимента (бессимптомное поражение органов-мишеней в виде изолированного утолщения стенки сонных артерий или бляшки наблюдалось у 10 человек; гипертрофия ЛЖ как изолированный признак выявлена у 8 пациентов; сочетанное проявление утолщения стенки сонной артерии и гипертрофии ЛЖ — у 4 человек).

Пациенты с АГ III стадии (сердечно-сосудистыми заболеваниями, цереброваскулярными болезнями, хроническими болезнями почек) отсутствовали.

На постоянный прием антигипертензивных препаратов в амбулаторных условиях указали только 11 (23,9%) пациентов. Антигипертензивные препараты, которыми пользовались больные до госпитализации, мы не оценивали. Восемь (17,4%) участников ранее уже были госпитализированы по поводу АГ.

При объективном осмотре обеих ног у наблюдаемых пациентов диагностированы следующие формы ХЗВ (по CEAP): С1 (телеангиэктазии или ретикулярные вены) — у 14 (30,4%) больных, С2 (варикозно-измененные подкожные вены) — у 9 (19,6%). Другие проявления (С3, C4, C5 и C6) не отмечены.

Для достижения цели работы пациенты были разделены на две группы по 23 человека: с ХЗВ и без ХЗВ. Различий между группами по возрасту, величине САД и ДАД не было.

АГ диагностировали у пациентов, проходящих в госпитале стационарное лечение по поводу неконтролируемой АГ, на основании критериев European Society of Hypertension/European Society of Cardiology от 2018 г.[7]. САД и ДАД измеряли на левом плече осциллометрическим методом в положении больного лежа, после 5 минут отдыха, с помощью тонометра A & D UA-777 (AND, Япония, 2017 г.). Внешние признаки ХЗВ фиксировали при осмотре пациента согласно критериям и классификации CEAP[8, 9].

Выполняли УЗИ вен левой ноги в положении пациента лежа (в покое) на сканере iU22 xMatrix (Philips, США, 2014 г.). Изучали диаметр и площадь просвета вены, скорость кровотока в большой (БПВ) и малой (МПВ) поверхностных венах бедра, общей бедренной вене (ОБВ), задней большеберцовой вене (ЗББВ) в стандартных ультразвуковых окнах[10]. Периферическое венозное давление (ПВД) измеряли в левой БПВ[11].

Параметры кровообращения оценивали дважды: в день поступления пациентов в стационар и в день выписки из стационара. Продолжительность стационарного лечения составляла 14 дней. Антигипертензивную терапию проводили в течение всей госпитализации в виде ежедневного контролируемого приема комбинации лекарственных препаратов: ингибитора АПФ (лизиноприла в суточной дозе 10 мг) и БKК (амлодипина в суточной дозе 5 мг).

Исследование выполнено в 2019–2020 гг. на базе госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю» (начальник госпиталя — подполковник внутренней службы Дугинов А.В.).

Статистический анализ. Необходимый объем выборки для настоящего исследования (для количественных параметров) рассчитан с использованием программы BIOSTAT (Версия 4.03, ИД «Практика», Москва, 1999 г.) на основании заданной нами мощности исследования (95%), α-уровня — порогового уровня статистической значимости (0,01). С помощью программы Statistica 6.1 (серийный номер AXXR912E53722FA, StatSoft-Russia, 2009 г.) оценивали нормальность распределения вариационных рядов с помощью критерия Лиллиефорса, подтвердившего их асимметрию (р < 0,05). Количественные результаты представлены в виде медианы (Ме) со значениями первого (Q1) и третьего (Q3) квартилей.

Для сравнительного анализа зависимых групп применяли критерий Вилкоксона, независимых групп — критерий Манна — Уитни (U-test). Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

Этическим комитетом ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России были утверждены дизайн, протокол исследования и информированное согласие пациента на участие в исследовании (протокол № 11 от 26.12.2018 г.). Все участники дали письменное информированное согласие на проведение обследования до начала эксперимента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

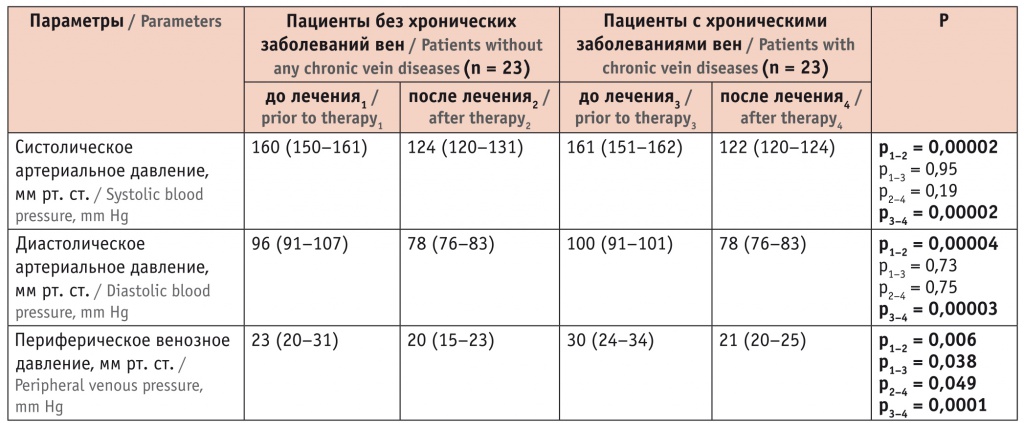

Исходно у пациентов с АГ и ХЗВ ПДВ оказалось больше на 30%, площадь просвета БПВ — на 21%, скорость кровотока — на 24%, чем у лиц без ХЗВ (табл.).

Таблица

Параметры системного и венозного кровообращения нижних конечностей у обследованных пациентов, Мe (Q1–Q3)

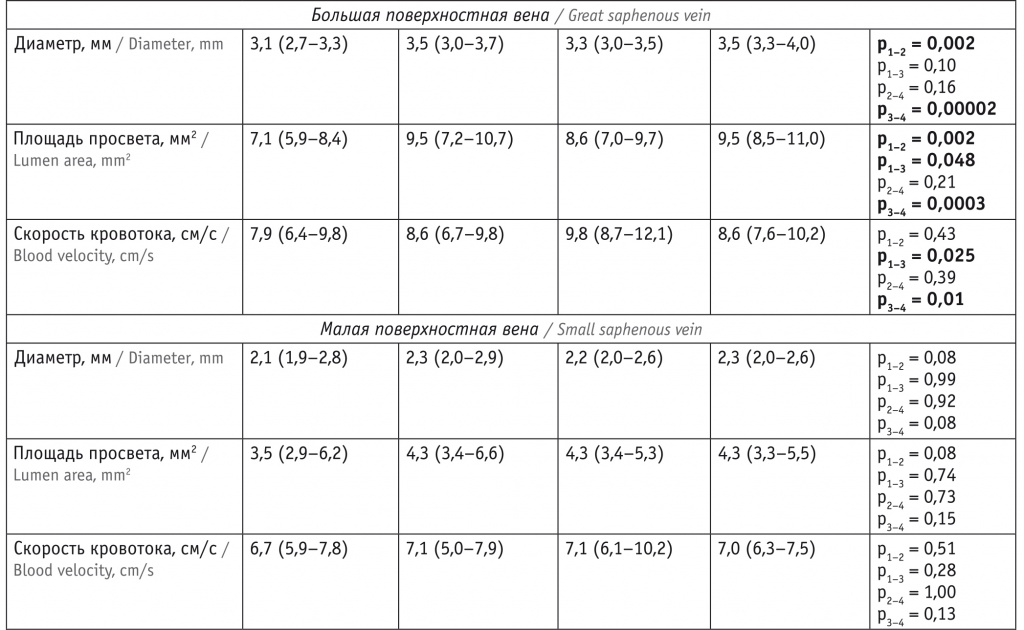

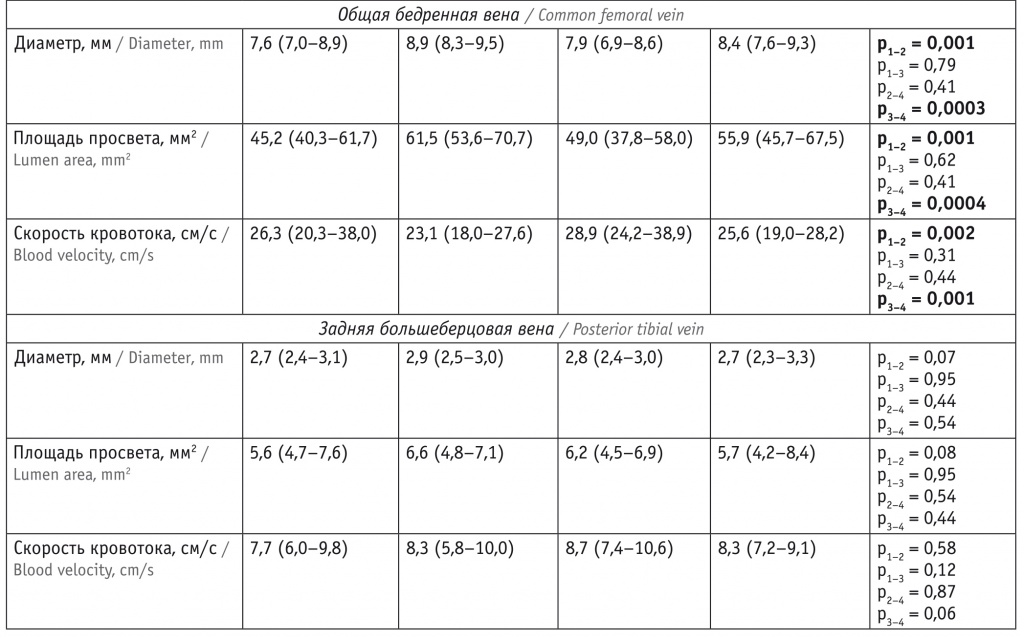

В результате терапии 43 пациента с АГ (21 человек без ХЗВ, 22 — с ХЗВ) достигли показателей первого целевого офисного уровня САД (< 140 мм рт. ст.). За время лечения у пациентов без ХЗВ снизились САД, ДАД, ПВД уменьшилось на 13%. Выявлена выраженная дилатация БПВ: увеличение диаметра на 12,9% и площади просвета на 33,8% от исходных показателей. В ОБВ зафиксированы рост диаметра на 17,1%, площади просвета — на 36%, замедление скорости кровотока — на 12%.

Благодаря антигипертензивной терапии у пациентов с ХЗВ также снизились САД, ДАД и ПВД. ПВД уменьшилось на 23%, скорость кровотока в бассейнах БПВ и ОБВ — на 12,3% и на 11,4% соответственно. Проведенная терапия привела к увеличению диаметра и площади просвета БПВ на 6% и 10,5% соответственно и ОБВ на 6,3% и 14% соответственно.

По результатам сравнительного анализа параметров после лечения, между пациентами с ХЗВ и без них сохранились различия лишь в ПВД. В группе ХЗВ ПВД было выше на 5%, чем у лиц без ХЗВ, тогда как до лечения это различие составляло 30%.

ОБСУЖДЕНИЕ

Исходные различия в венозной гемодинамике до лечения (увеличение просвета вен, уровня ПВД, изменение скоростных показателей кровотока) были обусловлены прежде всего ХЗВ[10, 11]. Предположительно, указанные изменения вызваны флебогипертензией — ведущим патогенетическим механизмом ХЗВ[12], что подтверждено в данном исследовании увеличенным ПВД. Логично было бы допустить, что в процессе антигипертензивной терапии у пациентов с АГ одновременно с достижением целевых уровней САД и ДАД различия параметров венозного кровотока нивелируются.

Как показало исследование, реакция венозного кровообращения на антигипертензивную терапию в изучаемых группах оказалась сходной: она имела одинаковую направленность, но различную степень выраженности. Наряду со снижением САД, ДАД и ПВД в обеих группах зафиксированы признаки дилатации вен и уменьшения скорости кровотока в крупных поверхностных и глубоких венах: БПВ и ОБВ.

Однако у пациентов с ХЗВ венозная гемодинамика оказалась менее чувствительной к данной комбинированной антигипертензивной терапии. Степень дилатации вен при ХЗВ была в 2–3 раза меньшей, чем в группе без ХЗВ. Это может быть связано как со структурными изменениями венозной стенки, прежде всего с дистрофией ее мышечного слоя, обусловленной увеличением венозного давления в нижних конечностях[10, 12], так и с выраженным дисбалансом автономной нервной системы у пациентов с АГ и ХЗВ[13].

Через 14 дней терапии различие между изучаемыми группами заключалось лишь в более высоком уровне ПВД у пациентов с АГ и ХЗВ, несмотря на более выраженное снижение ПВД в данной группе (23% против 13% у пациентов без ХЗВ). Величина ПВД у пациентов с АГ и ХЗВ после лечения стала соответствовать нормальным показателям на ногах в положении лежа[14, 15].

Важно отметить, что достигнутые в результате терапии целевые параметры САД, ДАД и ПВД, а также отсутствие других различий венозной гемодинамики внушают определенный оптимизм в отношении управляемого контроля как АД, так и ПВД. Причины, по которым сохранилась разница в ПВД между группами, еще предстоит определить.

По мнению авторов, практическая значимость работы состоит в приобретении новых знаний об антигипертензивном влиянии комбинации ингибитора АПФ и БКК на венозный кровоток нижних конечностей при коморбидности АГ и ХЗВ. Применение данной комбинации препаратов позволит контролировать венозную гемодинамику у мужчин с АГ и ХЗВ, в частности снижать увеличенное ПВД, тем самым уменьшая риски прогрессирования ХЗВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Антигипертензивная терапия комбинацией ингибитора АПФ и блокатора кальциевых каналов в течение 14 дней у пациентов с АГ, как с хроническими заболеваниями вен (ХЗВ), так и без них, сопровождается расширением кровеносных сосудов и уменьшением скорости кровотока в поверхностных и глубоких венах на фоне снижения периферического венозного давления (ПВД), систолического и диастолического АД. Комбинированная терапия приводит к нивелированию различий параметров венозной гемодинамики в изучаемых группах, кроме ПВД, которое у пациентов с АГ и ХЗВ осталось выше, чем при отсутствии последних.

Поступила: 24.03.2020

Принята к публикации: 17.05.2020