Актуальность проблемы эффективного лечения и реабилитации больных инфарктом миокарда (ИМ) определяется достаточно высокими показателями инвалидизации и смертности населения в связи с этим заболеванием. Лечебные и реабилитационные мероприятия, в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации взрослого населения, утвержденным приказом Минздрава России № 1707н от 29.12.2012, должны проводиться длительно и последовательно [7, 13, 16, 23, 25].

Впечатляющие достижения современной медицины позволили существенно улучшить результаты стационарного лечения больных ИМ и прогноз их жизни. На последующих этапах реабилитации проводятся комплексные мероприятия с преимущественным использованием разнообразных методов физической и комплементарной терапии, а также курортных факторов [3, 4, 26, 32]. По мнению отечественных исследователей, реабилитация больных ИМ на курортном этапе максимально способствует развитию адаптационных реакций организма к новым условиям функционирования, долгосрочному восстановлению физической работоспособности и расширению возможностей вторичной профилактики [19, 29, 30].

Результаты внедрения последних научных достижений в практическое здравоохранение нашей страны показывают, что одним из путей повышения общей эффективности этапной реабилитации больных ИМ может быть низкоинтенсивная фототерапия, в частности применение монохроматичного когерентного света лазера [5, 9, 11, 20]. Как свидетельствует системный анализ итогов применения лазерной терапии в различных клиниках (кардиологии, урологии, отоларингологии, педиатрии и др.), данное направление заметно потеснило привычное использование ультрафиолетового, инфракрасного излучения и световой системы Bioptron [6, 10, 12, 18, 21, 22, 25, 27]. Для повышения общей эффективности курортной реабилитации больных ИМ хорошие перспективы имеет создание комплексной методологии низкоинтенсивной фототерапии, учитывающей особенности ведущих нарушений гомеостаза и взаимодействия с лекарственными препаратами, природными и преформированными лечебными факторами. Предстоит также углубленное изучение потенциала физических лечебных факторов в отношении сокращения факторов риска, минимизации их роли в прогрессировании ИМ и в развитии его осложнений [2, 14, 15, 31].

Влияние низкоинтенсивной фототерапии на восстановление функционального состояния больных ИМ в процессе реабилитации имеет различные оценки, поэтому эта проблема еще продолжительное время будет предметом дискуссий и важным стимулом к проведению дальнейших научных и клинических исследований. В этой связи актуален поиск новых возможностей оптимизации единого клинического процесса курортной реабилитации больных ИМ.

Целью исследования явилось обоснование дифференцированного применения вариантных методик низкоинтенсивной фототерапии в комплексных программах реабилитации больных ИМ на курортном этапе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в условиях Центра реабилитации Фонда социального страхования РФ «Тинаки» (директор — И. А. Брынцева), издавна известного южного курорта, обладающего природными грязевыми залежами иловых сульфидных минералов и рапой хлоридного типа. С 1999 г. Центр реабилитации является клинической базой кафедры медицинской реабилитации Астраханского государственного медицинского университета.

Для участия в исследовании из числа больных ИМ, которые в период 2013–2015 гг. поступили на курортный этап реабилитации из медицинских организаций Астраханской области, были отобраны 232 пациента. Все пациенты были мужчинами в возрасте 47,8 ± 2,9 года. В исследование не включались больные ИМ с артериальной гипертензией (с систолическим АД > 159 мм рт. ст. и диастолическим АД > 99 мм рт. ст.). Допуск больных к диагностическим и лечебным процедурам осуществлялся в соответствии с установленными показаниями. В этой связи реабилитационные мероприятия проводились при сердечной недостаточности I функционального класса, диабете 2 типа, хронических заболеваниях органов пищеварения и почек в фазе ремиссии.

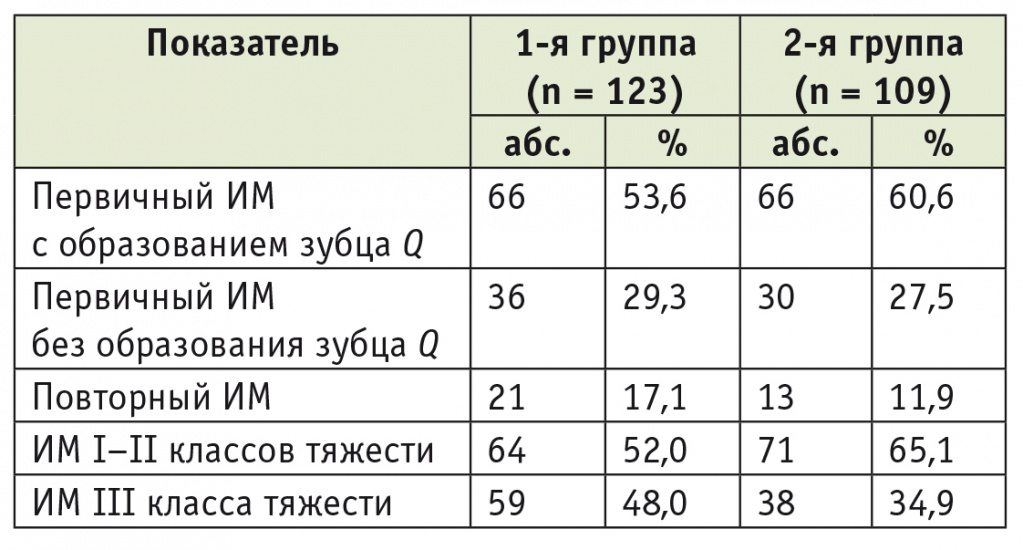

Из участников исследования 123 человека были отобраны в первую (основную) группу и 109 — во вторую группу (группу сравнения). Характеристика ИМ в группах больных при их поступлении на курортный этап реабилитации представлена в таблице.

Таблица

Характеристика инфаркта миокарда в группах реабилитации

Примечание. ИМ — инфаркт миокарда.

Как следует из приведенной таблицы, первичный ИМ был установлен у 102 (82,9%) больных первой группы. Во второй группе его диагностировали у 96 (88,1%) больных. В обеих группах превалировал ИМ с зубцом Q. Вместе с тем исходное преобладание случаев ИМ I–II классов тяжести клинического состояния позволяло ожидать у этой категории больных благоприятных исходов реабилитации.

Анализ клинической симптоматики в обеих группах выявил наличие эпизодических приступов стенокардии напряжения, такие больные составили в общей сложности 36,4%. Значительно реже отмечались субъективные ощущения умеренной одышки при обычном физическом усилии (28,3%). Факторами, сдерживавшими темпы развития исходно сниженного реабилитационного потенциала у больных, были увеличение массы тела (18,2%), сопутствовавшие дорсопатии (25,1%) и тревожно-мнительные состояния (77,2%).

Стандартное функциональное исследование больных ИМ включало велоэргометрию (ВЭМ), ЭКГ, ЭхоКГ и ритмографию. Толерантность к физической нагрузке по результатам ВЭМ оценивали по показателям двойного произведения (ДП, у. е.) и максимальной пороговой мощности (МПМ, Вт). В протокол ЭКГ входили данные 12 стандартных и дополнительных отведений. Для морфофункциональной характеристики сердца по результатам ЭхоКГ были использованы показатели конечного диастолического и систолического размеров (КДР, КСР), конечного диастолического и систолического объемов (КДО, КСО) левого желудочка и фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ). Оценка функционального состояния больных ИМ по результатам ритмографии (комплекс «РИТМ-МЭТ», Россия) основывалась на анализе всех стандартных показателей вариабельности сердечного ритма, центральной и периферической гемодинамики [17].

Ответные реакции организма у больных ИМ в процессе низкоинтенсивной фототерапии оценивали стандартным методом ИФА по количественным изменениям лактоферрина (ЛФ) в сыворотке крови (с использованием набора реагентов «ЛФ-ИФА-Бест» (Россия), ТУ 9338-045-23548172-2005, минимальная чувствительность метода — 20 нг/мл). Полученные данные сравнивали с показателем ЛФ у соматически здоровых доноров, постоянно проживающих в г. Астрахани (1,32 ± 0,24 мкг/мл) [28]. Оценку адаптационных реакций организма, сформированных у больных ИМ под влиянием реабилитации, проводили с учетом количественных изменений лейкоцитарной формулы крови и выявления реакции активации [8]. В объеме стандартного обследования также выполнялись исследования липидного статуса, уровней аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, протромбинового индекса, глюкозы в сыворотке крови.

Реализация комплексной программы медицинской реабилитации осуществлялась кардиологом, психотерапевтом, неврологом и врачами по лечебной физкультуре и физиотерапии. Создание мультидисциплинарной бригады врачей-специалистов было ключевым условием правильной организации и практического воплощения программы реабилитации больных ИМ.

Планирование темпа и дистанции тренировочной ходьбы определялось согласно рекомендациям Российского кардиологического общества по исходным данным ВЭМ. Учитывалась зависимость переносимости постепенно возраставших физических нагрузок от погодных условий. Лечебную гимнастику проводили по общепринятой методике. С 7-го дня применения активных методов физической реабилитации присоединялись упражнения на тренажерах с целью воздействия на мышцы нижних конечностей. Плавание в глубоководном бассейне начиналось с «нулевого» уровня интенсивности базовой тренирующей нагрузки. Объем нагрузки, измерявшийся количеством и продолжительностью процедур, каждому больному ИМ определяли индивидуально, с учетом заключения об исходном физическом состоянии по результатам первичного функционального тестирования. Массаж шейно-воротниковой зоны и кардиальной области выполнялся по классической методике в течение 10–15 минут курсом из 10 процедур. «Сухие» углекислые ванны осуществлялись в специальных установках (фирма ЕТН, Германия). Температура паровоздушной газовой смеси стабильно составляла 30 °С при скорости потока углекислого газа 15 л/мин. Лечебные ванны назначали через день с продолжительностью воздействия 15 минут курсом из 10 процедур. Для гипербарической оксигенации использовали аппарат БЛКС-303 МК (ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», Россия). Давление в камере составляло 0,3 избыточных атмосферы при подаче 100% О2, курс лечения включал 7 процедур по 40 минут. Из физиотерапевтических методов применяли микроволновую терапию в дециметровом диапазоне (аппарат «Волна-2.1», ЗАО «Завод ЭМА», Россия). Процедуры проводились через день, продолжительность не превышала 15 минут.

В программах реабилитации больных ИМ применяли две методики фототерапии: лазеротерапию (аппарат «Матрикс» (ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс», Россия), временной регламент стандартной процедуры — 15–20 минут) и светолечение от источников Bioptron Pro и Bioptron compact («Биоптрон АГ», Швейцария) с оригинальными цветофильтрами (время экспозиции комплексной световой процедуры — 20 минут) [1, 26]. При реализации данных методик учитывали показания и противопоказания, клиническую тяжесть заболевания и уровни функциональных резервов организма больных ИМ, установленные по результатам ритмографии. У больных первой группы начальным курсом комплексной фототерапии были 10 сеансов светолечения от источников Bioptron, после них следовали 10 процедур лазеротерапии. Больные второй группы получали 10 процедур лазеротерапии, предусмотренные стандартом санаторно-курортного лечения [24].

Фармакотерапия была наиболее актуальной в начальном периоде адаптации больных к постепенно возраставшей физической нагрузке. По показаниям применяли нитраты, β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, антиагреганты.

Статистическая обработка результатов исследования проведена на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ Statistica 7 для Windows. Все численные данные представлены как M ± m, где M — средняя величина, m — стандартная ошибка средней величины. Различия количественных показателей считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние комплексной реабилитации у больных ИМ первой группы выразилось в существенном повышении МПМ: до 72,9 ± 1,2 Вт от исходной 47,6 ± 0,8 Вт. Статистически значимо увеличилось ДП, составившее 146,6 ± 2,3 у. е. (исходно 127,6 ± 3,5 у. е.). Изменения МПМ и ДП во второй группе имели аналогичный характер: по окончании реабилитационных мероприятий их значения достигли 65,9 ± 1,5 Вт (исходно 45,1 ± 1,1 Вт) и 142,3 ± 2,9 у. е. (исходно 122,5 ± 2,8 у. е.) соответственно. Однако установлены различия в фактическом приросте МПМ в группах больных ИМ, который составил 25,3 ± 1,1 Вт в первой группе и 20,8 ± 1,2 Вт во второй (р < 0,05). Для расширения возможностей оценки клинико-функциональной эффективности применения фототерапии нами проводилась выборка случаев максимального прироста МПМ в каждой группе больных ИМ. Частота их выявления составила 62,5% в основной группе и 52,1% в группе сравнения. Полагаем, что существенное увеличение показателя МПМ и его больший прирост после реабилитации у больных основной группы убедительно свидетельствуют о повышении физической толерантности и преимуществах применения комплексной программы фототерапии.

Как указывалось выше, первичный ИМ достаточно часто являлся дебютом ИБС, при этом пристального внимания врача заслуживал ИМ с III классом тяжести клинического состояния. В целях оценки реабилитационного потенциала нами проанализированы темпы прироста среднего показателя МПМ именно у этой категории больных. При равных условиях (пол и возраст больных, класс клинической тяжести ИМ, условия и место для реабилитации) прирост средней МПМ в основной группе составил 26,9 ± 1,5 Вт, а в группе сравнения — 19,5 ± 1,3 Вт (р < 0,05). Полученные результаты свидетельствуют, что с увеличением клинической тяжести ИМ явно снижаются темпы прироста МПМ. Вместе с тем ее прирост оказался существенно выше в основной группе больных ИМ.

Анализ заключительных результатов ЭхоКГ показал, что показатель ударного объема у больных основной группы был существенно выше, чем в группе сравнения: 84,4 ± 2,1 мл против 74,5 ± 1,7 мл (р < 0,05). В основной группе произошло значимое увеличение ФВЛЖ: после реабилитации она составила 54,7 ± 0,8% (исходно 49,3 ± 1,2%, р < 0,05). В группе сравнения отмечалась тенденция к увеличению данного показателя: 53,6 ± 1,7% (исходно 49,8 ± 1,5%, р > 0,05). Заключительные показатели КДО и КСО в первой и второй группах больных статистически значимо различались: значение КДО составило 153,4 ± 3,7 мл против 138,4 ± 3,5 мл (р < 0,05) и КСО — 71,9 ± 2,3 мл против 63,8 ± 2,6 мл (р < 0,05). Между тем показатели КДР и КСР существенных различий не продемонстрировали: значения КДР в первой и второй группах достигли 5,5 ± 0,1 см и 5,3 ± 0,2 см соответственно, КСР — 4,4 ± 0,1 см и 3,8 ± 0,1 см (в обоих случаях р > 0,05).

По основным показателям ритмографии (состояние вегетативной регуляции сердечного ритма, тип кровообращения, физиологическая «цена» приспособительной реакции организма к нагрузке, общий уровень функциональных резервов) исходно сниженный уровень функциональных резервов сердечно-сосудистой системы имел место у 65 (52,8%) больных первой группы и у 49 (44,9%) — второй группы. По окончании реабилитационных мероприятий частота выявления больных с восстановленным уровнем функциональных резервов составила в основной группе 70,8% и в группе сравнения — 59,2%.

Развитие лечебных эффектов фототерапии проявилось в изменении уровня ЛФ и характерных адаптационных реакциях. В первой группе больных ИМ содержание ЛФ в сыворотке крови исходно составляло 1,19 ± 0,12 мкг/мл и умеренно увеличилось в заключительном периоде реабилитации до 1,31 ± 0,16 мкг/мл (р > 0,05), приблизившись к значениям этого показателя у соматически здоровых доноров (1,32 ± 0,24 мкг/мл); у больных ИМ второй группы реабилитации динамика была сходной — 1,34 ± 0,19 мкг/мл (исходно 1,24 ± 0,14 мкг/мл). Наиболее благоприятными исходами реабилитации в первой группе явились реакции повышенной и спокойной активации, частота выявления которых составила 78,1%. Тот же показатель во второй группе достиг 62,5% (исходно 58,1%), причем его количественные изменения были обеспечены за счет увеличения числа реакций спокойной активации. Следовательно, сочетанное и раздельное применение вариантных методик фототерапии способно оказывать на организм больных ИМ системное влияние, характеризующееся умеренным повышением уровня ЛФ в сыворотке крови и появлением благоприятных реакций адаптации.

В клиническом плане у больных первой группы отмечалось снижение приступов стенокардии и одышки при ходьбе на терренкуре; у 42 (64,6%) из 65 больных ИМ с исходно сниженным потенциалом восстановительных возможностей стали улучшаться показатели ЧСС, дыхательных движений (р > 0,05), систолического АД и вегетативной регуляции (р < 0,05). Во второй группе у 23 (46,9%) из 49 больных той же категории клиническая эффективность реабилитации выразилась в позитивных тенденциях к изменению вышеперечисленных показателей; 7(6,4%) больных второй группы отказались от прохождения полного курса лазерной терапии из-за появления болевых ощущений в области сердца.

Выводы

Поляризованный некогерентный свет и низкоинтенсивная лазерная терапия обладают оптимальным лечебным эффектом и существенно улучшают исходы реабилитации больных ИМ на курорте.

Последовательное применение вышеуказанных методик низкоинтенсивной фототерапии в программах реабилитации больных ИМ способствует повышению толерантности к физической нагрузке и восстановлению сниженных функциональных резервов сердечно-сосудистой системы.

Обоснованным показанием для применения лазерного и поляризованного некогерентного света в программах курортной реабилитации является исходно сниженный уровень реабилитационного потенциала больного ИМ, подтвержденный результатами клинико-функционального исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ключевыми условиями эффективной реабилитации больных инфарктом миокарда (ИМ) на курортном этапе остаются формирование лечебных групп, однородных по функциональному состоянию больных, и планирование рациональной стратегии реабилитационных мероприятий в соответствии с исходными уровнями восстановительного потенциала.

Результаты выполненного нами исследования свидетельствуют о клинической целесообразности вариантного применения методик низкоинтенсивной фототерапии в комплексных программах реабилитации больных ИМ. Для восстановления сниженных резервов системы кровообращения показана комплексная фототерапия с использованием поляризованного некогерентного и лазерного света. По нашему мнению, данный подход создает первичный адаптивный фактор перед активным воздействием лазерного излучения на организм больных ИМ. Коррекция умеренно сниженных функциональных резервов сердечно-сосудистой системы может обеспечиваться эффектами поляризованного некогерентного света.

Включение в комплекс лечения фототерапии существенно отразилось на темпах восстановления резервных возможностей у 70,8% больных ИМ основной группы, что значительно больше, чем в группе сравнения (59,2%). Дифференцированные подходы к реабилитации больных ИМ и рационализация применения низкоинтенсивной фототерапии в лечебных программах обеспечили позитивную клиническую динамику с отсутствием ангинозных приступов и развитием благоприятных реакций адаптации.

Полагаем, что результаты настоящего исследования помогут найти ответы хотя бы на часть вопросов, стоящих перед практической кардиореабилитацией.