В России инвалидизация после перенесенного инсульта достигает 3 чел. на 10 000 населения, инсульт занимает первое место среди ее причин [1, 2]. В 40% случаев инвалидизация обусловлена нарушениями в двигательной сфере, в частности функции ходьбы и равновесия [3]. Нарушение функции ходьбы и равновесия зачастую приводит к падению пациентов, которые могут осложняться переломами костей [4-6]. Высокий риск падений и их последствия делают весьма актуальным поиск новых методов реабилитации.

В последние годы в нашей стране активно разрабатывают новые методы нейрореабилитации после инсульта. Одним из наиболее эффективных методов коррекции двигательных нарушений (в первую очередь в руке) в постинсультном периоде признана Constraint-induced movement therapy (CI-терапия) [7-11].

Метод CI-терапии заключается в принудительном ограничении движения. Эффект основан на увеличении мотивации и практически полном отсутствии выбора у пациента при фиксации интактной конечности [7].

Предварительные исследования показали, что CI-терапия существенно улучшает функцию ходьбы при синдроме центрального гемипареза. Остается неясным вопрос о разнице в эффективности CI-терапии у пациентов с правосторонним и левосторонним гемипарезом. Исследование эффективности метода в сравнении с контрольной группой опубликовано нами ранее [12].

Цель данного исследования: сравнить эффективность коррекции ходьбы, основанной на принципе CI-терапии, у больных с синдромом постинсультного правостороннего и левостороннего гемипареза в восстановительном периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включены 50 больных с синдромом легкого, умеренного и выраженного центрального гемипареза (24 с левосторонним и 26 с правосторонним) в возрасте от 28 до 80 лет в раннем, позднем восстановительном периодах и в стадии остаточных проявлений инсульта.

До и после курса занятий проводилось физикальное обследование всех участников. Определяли также неврологический статус, риск падений при ходьбе по шкале Dynamic Gait Index (DGI). Объективная оценка функции ходьбы осуществлялась с применением лазерного анализатора кинематических параметров ходьбы ЛА-1 [13].

У всех пациентов применяли традиционные нейрореабилитационные методы коррекции ходьбы (занятия на велотренажере Terra Vital, массаж, физиолечение), а также проводили занятия по принципу CI-терапии, адаптированному для восстановления ходьбы [14, 15].

Ограничение движений для интактной нижней конечности создавалось при помощи аппарата для фиксации тазобедренного сустава с замковым шарниром. Коленный сустав фиксировался специальными креплениями так, что сгибание в нем становилось невозможным. Таким образом, создавались условия для максимального ограничения движений в интактной нижней конечности, т. к. полностью исключить ее из акта ходьбы невозможно. Такая фиксация вынуждала больного опираться на паретичную конечность и нагружать ее в большей степени при ходьбе. Паретичная нога начинала выполнять функции ведущей.

Занятия происходили следующим образом: у больного вышеуказанным способом фиксировалась интактная нижняя конечность, с ортезом пациент ходил по ровной поверхности в свободном темпе под присмотром инструктора в течение 20-30 минут 1 раз в день. Занятия проводились на протяжении 2 недель.

Статистическую значимость различий показателей до и после лечения в обеих группах оценивали по непараметрическим критериям Вилкоксона и Манна — Уитни. При выполнении статистических гипотез принят уровень статистической значимости р ≤ 0,05. Данные представлены в виде медианы и 25-го и 75-го процентилей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На фоне проводимых занятий пациенты субъективно отмечали уменьшение шаткости, появление уверенности при ходьбе, увеличение проходимого расстояния и скорости ходьбы.

По данным функциональной шкалы (DGI) также получены статистически значимые изменения пространственных и временных параметров — риск падения снизился. У больных с правосторонним гемипарезом показатель DGI увеличился с 11,00 [6,00; 13,00] до 16,00 [11,00; 19,75], с левосторонним гемипарезом — с 11,00 [7,00; 14,00] до 15,00 [12,00; 18,00] (в обоих случаях р = 0,000 по критерию Вилкоксона).

Статистически значимое улучшение показателей шкал равновесия и ходьбы свидетельствует об уменьшении риска падений и улучшении качества жизни пациентов.

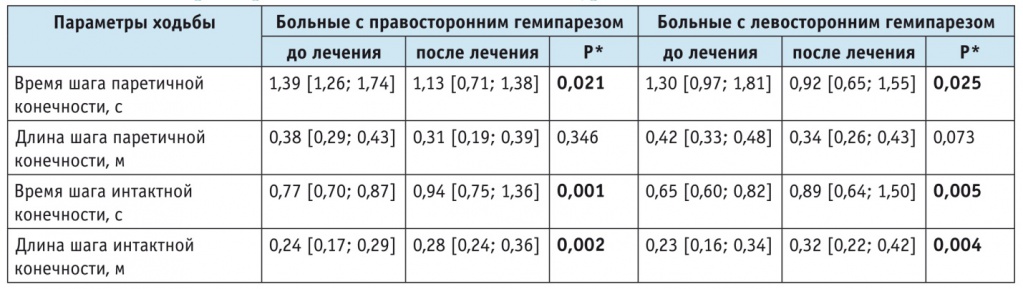

По данным лазерного анализатора кинематических параметров ходьбы, статистически значимые различия установлены по следующим показателям: длина шага паретичной конечности, длина и время шага интактной конечности (табл.).

Таблица

Параметры ходьбы больных до и после курса лечения, Ме [Р25; Р75]

* По критерию Вилкоксона.

Как следует из представленных данных, после курса реабилитации у пациентов с синдромом как правостороннего, так и левостороннего гемипареза значимо улучшились признаки симметричности ходьбы. Уменьшение длины и времени паретичного шага на фоне увеличения длины и времени интактного шага говорит о тенденции к восстановлению симметрии ходьбы и о снижении риска падения.

Была проведена оценка эффективности результатов лечения в обеих группах. Показатель эффективности (r) рассчитывался по формуле:

r = (v2-v1)/Max(v2; v1),

где v1 — значение показателя до лечения, v2 — значение показателя после лечения, Max — большее значение из двух показателей.

Эффективность лечения по шкале DGI в обеих группах была сопоставимой: показатель эффективности в группе правостороннего гемипареза составил 0,31 [0,16; 0,45], в группе левостороннего гемипареза — 0,29 [0,20; 0,39] (р = 0,620 по критерию Манна — Уитни).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коррекция ходьбы, основанная на принципе CI-терапии, в составе комплексной нейрореабилитации способствует восстановлению симметричности шага и снижению риска падения, значимо улучшает функцию ходьбы и равновесия и эффективна у пациентов как с правосторонним, так и с левосторонним гемипарезом постинсультного происхождения.