ВВЕДЕНИЕ

Дефиниция

Персистирующее постуральное перцептивное головокружение (ПППГ) — это хроническое дисфункциональное расстройство вестибулярной системы и центральной нервной системы (ЦНС), которое характеризуется стойким ощущением головокружения и/или неустойчивостью во время движения и продолжается 3 мес и более[1, 2].

История

Большой вклад в изучение данной проблемы был внесен немецкими неврологами. В 1872 г. K. Westphal впервые отметил связь между тревогой и головокружением. Также им было отмечено, что субъективные расстройства равновесия у таких пациентов связаны с тревогой, а не с какой-либо органической патологией ЦНС[3]. Активное изучение вопросов психогенного головокружения начали в 1986 г. T. Brandt и M. Dieterich. Ими был предложен термин «постуральная фобическая неустойчивость». Данным термином ученые описали ощущения субъективной неустойчивости, которые возникали у пациентов под воздействием окружающей обстановки или других социальных факторов[4].

За всю историю изучения феномен ПППГ трактовался учеными по-разному и носил названия постурального фобического головокружения, хронического субъективного головокружения, психогенного головокружения. Термин ПППГ для описания этого синдромокомплекса впервые был предложен в 2017 г. В настоящее время ПППГ признано клиническим диагнозом и включено в новую версию Международной классификации болезней 11-го пересмотра, которая уже в ближайшее время будет внедряться в клиническую практику. ПППГ был присвоен код AB32.0, что относится к рубрике «10. Болезни уха или сосцевидного отростка» (AB32 Хронический вестибулярный синдром)[5].

Эпидемиология

Эпидемиология ПППГ изучена недостаточно, а результаты ранее проведенных исследований противоречивы. Средняя популяционная частота встречаемости ПППГ варьирует в широком диапазоне — от 10%[5] до 20%[6]. При этом частота встречаемости этого заболевания среди пациентов с психическими расстройствами достигает 40–50%[5].

Патогенез

Патогенез ПППГ является достаточно сложным и до конца не изучен. Выявлено несколько ключевых механизмов, объясняющих причину возникновения данной патологии.

Одна из гипотез патогенеза ПППГ связана с адаптивными расстройствами после перенесенного острого эпизода головокружения, обусловленного вестибулярными, липотимическими или эмоциональными причинами. Частое сочетание головокружения и тревоги обусловлено связями между центрально-вестибулярными путями и нейронными сетями тревоги и страха. Важным патогенетическим звеном ПППГ является центральная сенситизация, приводящая к гиперреактивности на слабые проприоцептивные, вестибулярные и визуальные стимулы[7].

Другая гипотеза возникновения ПППГ связана с дисфункцией теменно-височной области и островковой доли. С одной стороны, это корковая область представительства вестибулярной функции в ЦНС. С другой стороны, это зона, реализующая (определяющая) ощущения ориентации в пространстве, схему и образ тела, навигацию и ощущение себя. Кроме того, здесь формируется осознание произвольности и непроизвольности происходящих в организме действий — как двигательных, так и сенсорных. При нарушениях, происходящих в этой зоне больших полушарий головного мозга, пациент воспринимает собственные действия или ощущения как провоцируемые извне или чужеродные. Другой важной частью центрального отдела вестибулярной системы является гиппокампо/парагиппокампальная область височной доли, где когнитивные вестибулярные функции включены в процессы пространственной памяти, ориентации и навигации[9].

Обзор литературы, проведенный J.J. Im и соавт., показал наличие специфичных изменений при нейровизуализации у пациентов с ПППГ. Так, по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга (Т1 и Т2 взвешенные изображения) в группе ПППГ было выявлено уменьшение объема серого вещества головного мозга в теменно-височных, островковых, гиппокампо/парагиппокампальных областях, в правой предцентральной извилине и других областях головного мозга в отличие от контрольных групп[9]. Противоречия результатов некоторых исследований авторы объясняют не только корреляцией между изменениями на МРТ и самим ПППГ, но и сопутствующими состояниями. Так, авторы обращают внимание на коморбидные психосоматические расстройства, которые могут влиять на развитие органических изменений в ЦНС, модулируя функциональную активность головного мозга и паттерны межнейронных связей. К таким факторам авторы отнесли: личностные черты (нейротизм), сопутствующие психические расстройства (например, тревога и депрессия) и другие провоцирующие факторы (например, периферические вестибулярные поражения)[9].

Клиника и диагностика

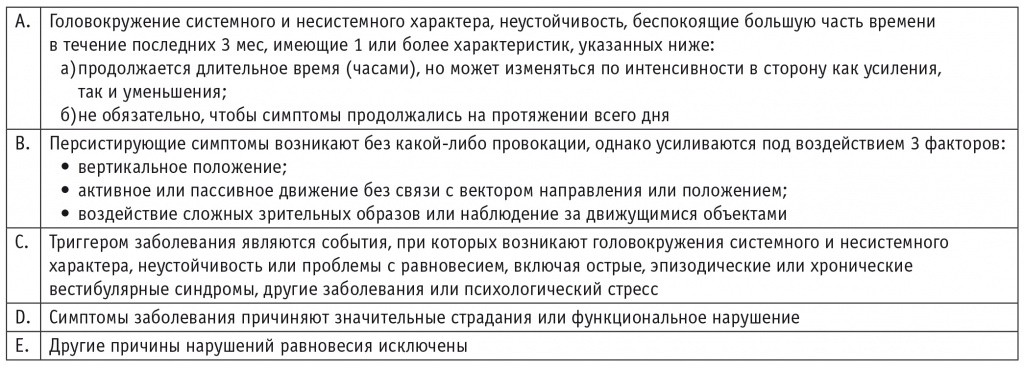

Для постановки данного диагноза необходим тщательный сбор жалоб (табл. 1) и анамнестических данных. Жалобы на головокружение обычно имеют постоянный характер, но могут нарастать или ослабевать, что частично связано с отвлечением или истощением внимания у пациента, а также с изменением его бдительности.

Таблица 1

Диагностические критерии ПППГ Международного сообщества отоневрологов (2017)[1]

Целью опроса пациента с подозрением на ПППГ является выяснение характера головокружения на момент дебюта заболевания, а также факт его изменения с течением времени. Так, красным флагом для ПППГ является относительно острое начало (т.е. наличие острого эпизода какого-либо системного или несистемного головокружения в анамнезе) с последующим развитием условно постоянного головокружения иного характера.

Развитию ПППГ, как правило, предшествуют такие заболевания, как доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение или вестибулярный нейронит, реже вестибулярная мигрень[6]. Коморбидными состояниями зачастую являются панические атаки или генерализованное тревожное расстройство[5, 6, 10].

Лечение

Лечение ПППГ требует как медикаментозной терапии (применение антидепрессантов группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) или селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН)), так и немедикаментозной поддержки (вестибулярная гимнастика (рис. 1) и когнитивно-поведенческая психотерапия)[1].

Рис. 1. Вестибулярная гимнастика

Медикаментозная терапия особенно важна в случае сопутствующих тревожно-депрессивных расстройств (ТДР). A. Horii и соавт. (2016) показали, что в результате применения СИОЗС и СИОЗСН у пациентов с головокружением с сопутствующей ТДР (в отличие от больных без ТДР) отмечалась более выраженная положительная динамика по субъективному самочувствию, а также показатели по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale — HADS) были значительно ниже, чем в группе без ТДР (р < 0,05)[10].

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Жалобы

Пациентка М., 64 года, обратилась к неврологу с жалобами на головокружение в течение последних 3–4 лет. Пациентка вынуждена постоянно находиться дома, т.к. самостоятельно не может выйти на улицу в связи с сильным головокружением и страхом упасть. На прием к врачу она пришла в сопровождении дочери, выходит из дома только с ее помощью. В ходе расспроса пациентка сообщила, что по дому она передвигается самостоятельно, с домашними обязанностями справляется, готовит обеды на всю семью. Однако при выходе на улицу интенсивность головокружения становится крайне выраженной, в связи с чем появился страх больших и неизвестных ранее помещений, выхода на улицу и похода по магазинам.

Анамнез

При подробном расспросе выяснено, что в анамнезе болезни был острый эпизод головокружения, после которого и возникли настоящие жалобы. Так, пациентка описала типичную картину доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения 4 года назад. Накануне острого эпизода головокружения у нее было чувство тошноты и слабость. На следующее утро женщина «не смогла встать с постели», при малейшем движении предметы начинали «плыть», была однократная рвота. Состояние оставалось прежним в течение 8 дней, затем самостоятельно нормализовалось. Однако позднее развились «остаточные явления», беспокоящие пациентку по сегодняшний день. По результатам МРТ головного мозга, проведенной через 10 дней после начала острого эпизода системного головокружения, органической патологии не выявлено.

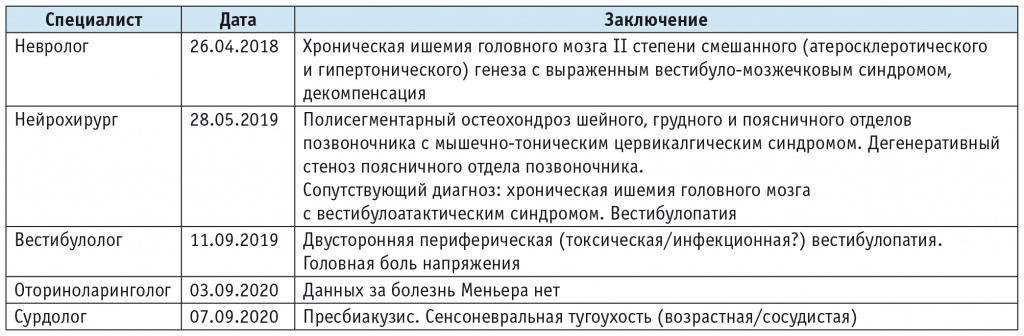

В течение следующих 3 лет пациентка была многократно обследована узкими специалистами различного профиля, но органических причин настоящего состояния найдено не было, поэтому диагноз ПППГ не был установлен. Раннее выставленные диагнозы систематизированы и представлены нами в таблице 2. Результаты инструментальных обследований представлены в таблице 3.

Таблица 2

Консультации узких специалистов

Таблица 3

Инструментальные методы обследования

В ходе заболевания пациентка получала лекарственные средства различных фармакологических групп: антигипоксанты и ангиопротекторы (актовегин, танакан); ноотропы (цитиколин); блокаторы кальциевых каналов IV класса (циннаризин); седативные препараты (беллатаминал); трициклические антидепрессанты (пипофезин) коротким курсом в связи с развитием побочных эффектов (тошнота, усиление головокружения); гистаминомиметики (бетагистин). Однако существенного и стабильного улучшения отмечено не было.

ДИАГНОСТИКА

Неврологический статус

Сознание: ясное. Интеллект и критика сохранены.

Нейропсихологическое тестирование: Оценка по шкале эмоциональной возбудимости — высокий уровень нейротизма (18 баллов). Оценка по тесту Спилбергера — умеренная личностная (34 балла) и низкая ситуативная (28 баллов) тревожность. Оценка по шкале депрессии и тревоги Бека — отсутствие депрессивных симптомов (8 баллов) и незначительный уровень тревоги (15 баллов). Заключение: эмоционально лабильна, умеренный уровень общей тревожности.

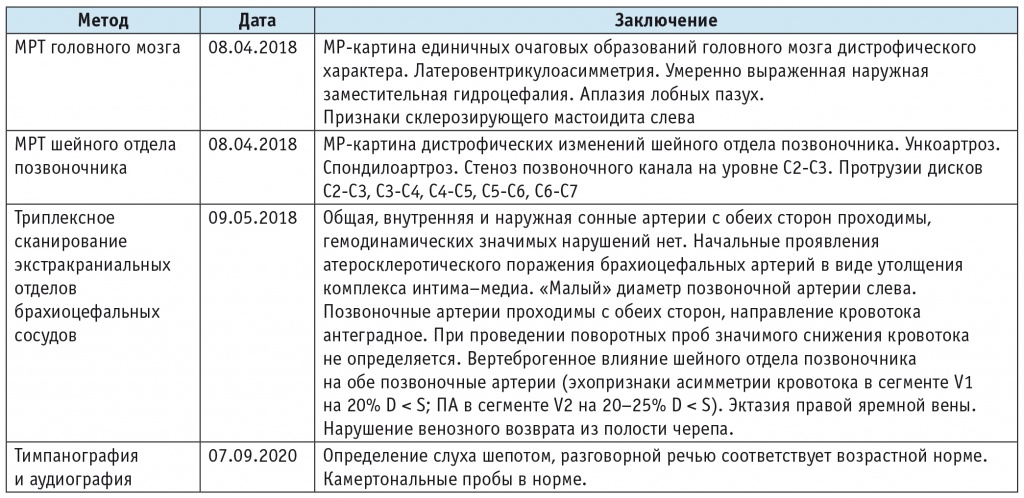

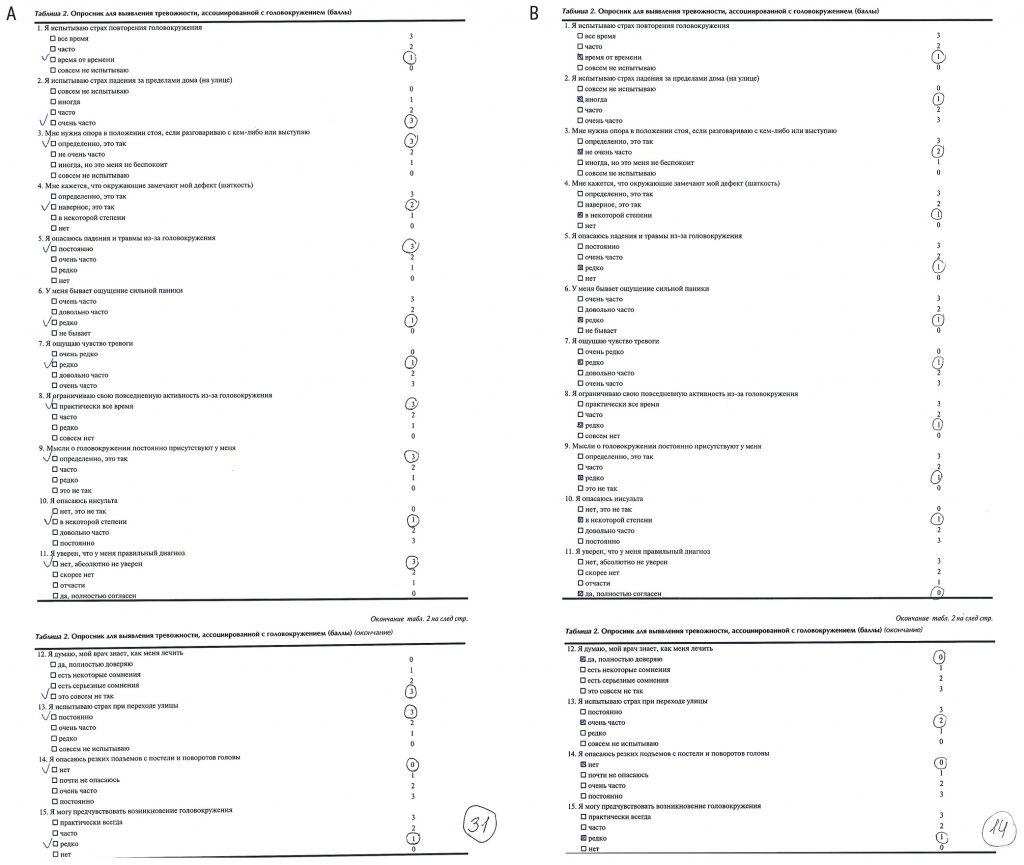

Кроме того, пациентка была протестирована с использованием Опросника для выявления тревожности, ассоциированной с головокружением[11]. Результат составил 31 балл, что соответствовало очень высокому уровню тревоги (рис. 2).

Рис. 2. Результаты опросника для выявления тревожности, ассоциированной с головокружением[11]: A — до постановки диагноза и начала терапии; B — после

Черепно-мозговые нервы интактны. Нистагма нет.

Двигательная сфера: объем активных и пассивных движений верхних и нижних конечностей полный. Тонус мышц верхних и нижних конечностей нормальный. Сила мышц верхних и нижних конечностей сохранена, по 5 баллов. Сухожильные и периостальные рефлексы с верхних и нижних конечностей живые, без асимметрии сторон. Патологических рефлексов нет.

Чувствительная сфера: нарушений поверхностных и глубоких видов чувствительности нет. Менингеальных знаков нет.

Координаторная сфера: стоя с концентрацией внимания на стойке — пациентка пошатывается, при отвлечении внимания (проба с распознанием написанных на спине цифр) — относительно устойчива. Ходьба: идет медленно, придерживается за стену. В позе Ромберга неустойчива. Пальценосовую пробу стоя и лежа выполняет, колено-пяточную пробу выполняет.

Обращает на себя внимание вариабельность выраженности симптомов головокружения. При пересаживании со стула на кушетку (т.е. с концентрацией внимания на задании) женщина смогла пересесть только с помощью дочери. При пересаживании обратно во время отвлечения внимания пациентки (врач специально задавал вопросы) она, отвечая на вопросы врача, самостоятельно и без нарушения равновесия обулась и пересела на стул.

Тазовые функции: нарушений нет.

Соматический статус

Состояние пациентки удовлетворительное. Кожные покровы чистые, обычной окраски, периферических отеков нет. Рост 155 см, вес 80 кг, индекс массы тела 33,3 кг/м2 (ожирение 1 степени). В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечные тоны ясные, ритмичные. Частота сердечных сокращений — 63 уд/мин. Артериальное давление на момент осмотра 134/90 мм рт. ст.

Диагноз

На момент настоящего осмотра невролога пациентке впервые установлен клинический диагноз: Функциональное психогенное головокружение: ПППГ.

В отсутствие данных за органическую патологию головного мозга и внутреннего уха специалисты, к которым пациентка ранее обращалась за медицинской помощью, могли со своей стороны установить лишь предварительный диагноз и рекомендовать дальнейшее обследование.

Отсутствие явных клинических проявлений и изменений в лабораторных и инструментальных методах обследования наталкивало на мысль о «придуманном» заболевании. Так, в диагностике нами был сделан акцент на поиске тревожно-депрессивных расстройств и подробном сборе анамнеза болезни.

Лечение

Пациентке была рекомендована психотерапия. Назначен прием СИОЗС (эсциталопрам, 10 мг/сут), выполнение вестибулярной гимнастики с постепенным увеличением вестибулярной нагрузки (выход на прогулки, наблюдение за движущимися объектами, походы в магазин, сначала в сопровождении, затем самостоятельно).

На повторном приеме у невролога, спустя 2 мес от постановки диагноза ПППГ и назначения вышеуказанной терапии, у пациентки наметилась положительная динамика. Спустя еще 3 мес пациентка начала гулять с ребенком (внучкой) во дворе, самостоятельно ходить в ближайший магазин. По Опроснику для выявления тревожности, ассоциированной с головокружением[11], также отмечена клинически значимая положительная динамика — 14 баллов (низкий уровень тревоги) (рис. 2). Пациентке рекомендовано продолжить медикаментозную терапию еще на 2 мес (планируемый курс до полугода), продолжить занятия с психотерапевтом-нейропсихологом, продолжать постепенно увеличивать вестибулярную нагрузку.

ОБСУЖДЕНИЕ

Данный клинический случай демонстрирует важность углубленного анализа анамнеза болезни у пациентов с головокружением. Важно помнить, что ПППГ — это, как правило, следствие перенесенного острого эпизода системного головокружения. Пациенты редко самостоятельно сочтут важным и расскажут об остром эпизоде в отдаленном анамнезе, чаще предъявляя жалобы на настоящий момент. Поэтому прежде, чем определять тип головокружения, необходимо выяснить характер головокружения на момент дебюта заболевания и его изменение в ходе течения болезни до сегодняшнего дня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более половины пациентов, консультируемых неврологом или оториноларингологом по поводу головокружения, имеют тревожно-депрессивные расстройства[11]. Официально диагноз ПППГ был признан совсем недавно, ранее это состояние считалось исключительно психогенным. Сегодня терапия ПППГ доступна (современная фармакотерапия, психотерапия и специализированная реабилитация), но для назначения адекватной терапии важно поставить правильный диагноз. Для этого пациентам с жалобами на головокружение целесообразно рекомендовать неврологам проводить специализированное нейропсихологическое тестирование пациентам с подозрение на ПППГ.

Поступила: 22.03.2022

Принята к публикации: 15.06.2022