Дифференцированный подход к лечению эпилепсии в зависимости от пола пациента обусловлен физиологическими, психологическими и гормональными различиями между женщиной и мужчиной [1, 2]. Женщина и эпилепсия — это особенный аспект проблемы, поскольку в биологическом плане ее организм чрезвычайно сложен, а эпилептические приступы и длительный прием противоэпилептических препаратов (ПЭП) могут приводить к нарушениям в женской репродуктивной сфере [3]. Специфика течения эпилепсии у женщин обусловлена рядом структурно-функциональных особенностей гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы с суточным и месячным циклическими ритмами, а также присущими только женщинам физиологическими периодами жизни: беременностью, родами, лактацией [3].

По данным российских исследователей, от 25% до 40% больных эпилепсией составляют женщины детородного возраста [1, 3]. Отмечено многократное возрастание числа беременностей и родов у женщин, больных эпилепсией, что обусловлено увеличением доли медикаментозной ремиссии, а также существенным снижением стигматизации больных [4, 5]. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 декабря 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности», показаниями для искусственного прерывания беременности при эпилепсии являются труднокурабельная эпилепсия с частыми генерализованными припадками, статусное течение заболевания, выраженные изменения личности больной [6].

Цель исследования: улучшение акушерских и перинатальных исходов у беременных с эпилепсией посредством изучения течения беременности и родов у женщин, страдающих криптогенной эпилепсией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на базе акушерских отделений Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). В группу исследования вошли 129 беременных с криптогенной эпилепсией, наблюдение и родоразрешение которых проводились в условиях МОНИИАГ в период с 2014 по 2016 г. Средний возраст обследованных нами пациенток составил 27,7 (17–41) года.

Критерием исключения являлась симптоматическая эпилепсия.

В ходе исследования были изучены репродуктивный анамнез, динамика судорожных приступов, вид противоэпилептической терапии, исход беременности, методы родоразрешения, состояние, в том числе показатели гемостаза, новорожденных при рождении. При исследовании показателей гемостаза были выделены две группы: первая группа — новорожденные от матерей, принимавших ПЭП во время беременности; вторая — новорожденные от матерей, страдающих эпилепсией, но не получавших антиконвульсанты. В обеих группах матери пренатально не получали витамин К. Проводили анализ плазменно-коагуляционной системы гемостаза и функциональной активности тромбоцитов. Гемостаз исследовали при помощи реагентов фирмы Dade Behring (США — Германия) на аппарате фирмы Amelung KC10 А, использовали 9 мл пуповинной крови. Анализировали следующие показатели системы гемостаза: протромбиновый индекс (ПТИ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), уровень фибриногена, активность факторов антитромбиновой системы (по антитромбину III), содержание эндогенного гепарина, активность анти-Ха. Функциональную активность тромбоцитов оценивали на агрегометре фирмы Chrono-Log (США).

При анализе результатов применяли непараметрический метод Вилкоксона. Для получения нормативных данных у взрослых и тестирования реагентов фирмы Dade Behring были обследованы все 129 беременных, включенных в исследование.

Статистический анализ проведен с использованием непараметрических методов (критерий Вилкоксона — Манна — Уитни). Различия между группами считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ исходной противоэпилептической терапии пациенток показал, что в режиме монотерапии, определяемой как «золотой стандарт» лечения эпилепсии, препараты получали 74 женщины. Среди обследованных 3 пациентки самостоятельно отменили ПЭП, а одна снизила дозировку после установления факта беременности. Наиболее часто в режиме монотерапии использовались традиционные антиконвульсанты: вальпроевая кислота у 21 из 74 женщин (28,4%) и карбамазепин у 15 (20,3%) пациенток. Из современных антиконвульсантов у 36 (48,6%) наблюдавшихся применялся леветирацетам. В группе исследования (n = 129) 14 (10,8%) беременных получали вальпроаты в суточной дозировке 1000 мг и более в режиме монотерапии или в комбинации с другими антиконвульсантами на этапе зачатия. Анализ собственных данных свидетельствует, что учащение приступов происходило у каждой четвертой беременной, чаще во II и III триместрах (26,3% и 22,5% соответственно), что потребовало введения дополнительного ПЭП у 9 беременных (7,0%).

У 58 (45,0%) обследованных нами пациенток роды были первыми, первородящих старше 30 лет было 12 (9,3%). Наиболее частыми причинами госпитализации являлись фетоплацентарная недостаточность (n = 17; 13,2%) и угроза прерывания беременности в различные сроки гестации (n = 36; 27,9%), однако в 11 из 36 наблюдений (30,6%) беременные госпитализировались в стационар с формулировкой «угроза прерывания беременности» после развития судорожного приступа. Отеки, обусловленные беременностью, развились у 38 (29,5%) женщин. У 2 пациенток (1,6%) беременность осложнилась умеренной преэклампсией.

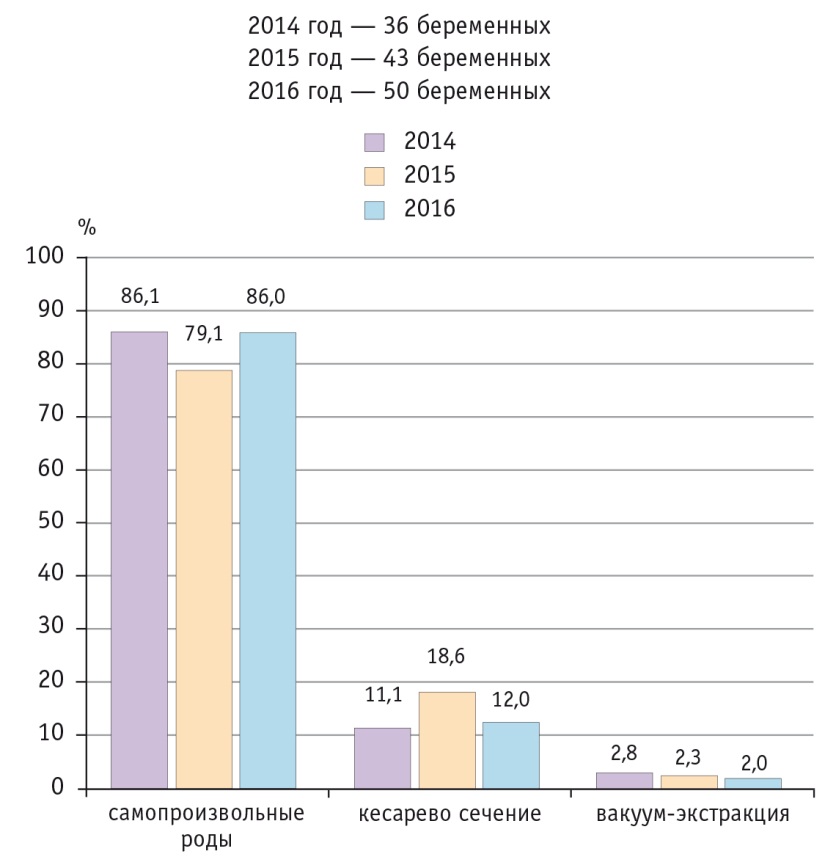

Результаты собственных исследований свидетельствуют, что срочные самопроизвольные роды произошли у 108 пациенток (83,7%), в том числе в одном наблюдении у беременной с двойней и в одном — у беременной с рубцом на матке после кесарева сечения по поводу эпилепсии. Вакуум-экстракция плода произведена у 3 (2,3%) женщин. Кесарево сечение выполнено 18 (14,0%) пациенткам, из них лишь у 3 женщин эпилепсия явилась основным показанием к оперативному родоразрешению. Судорожных приступов во время родов зарегистрировано не было. Данные о методах родоразрешения беременных с эпилепсией в условиях МОНИИАГ за 2014–2016 гг. представлены на рисунке.

Рис. Методы родоразрешения беременных с эпилепсией в 2014–2016 гг. в условиях Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, %

Анализ данных о методах обезболивания рожениц с эпилепсией в условиях МОНИИАГ свидетельствует о почти 100%-ном применении спинальной анестезии при абдоминальном родоразрешении. В 73 из 108 случаев самопроизвольных родов (67,6%) применялось медикаментозное обезболивание. Роды под длительной перидуральной аналгезией (ДПА) были проведены у 7 (6,5%) родоразрешенных пациенток, комбинированная аналгезия (ДПА в сочетании с наркотическими анальгетиками) использовалась у 27 (25,0%) рожениц.

За период с 2014 по 2016 г. были рождены 2 ребенка с врожденными пороками развития (ВПР): в одном наблюдении отмечена аномалия развития наружных половых органов (при лечении беременной вальпроевой кислотой 1500 мг/сут и леветирацетамом 1000 мг/сут), в другом — spina bifida (при терапии карбамазепином 800 мг/сут и фенобарбиталом 100 мг/сут).

Изучение клинического состояния новорожденных показало, что дети родились с весом от 2100 до 4250 г. Задержка внутриутробного роста I–II степени была отмечена у 26 из 130 (20,0%) детей. В удовлетворительном состоянии (с оценкой по шкале Апгар на первой минуте 7 баллов и более) родились 97,7% детей, в состоянии асфиксии средней степени тяжести (с оценкой по шкале Апгар на первой минуте 5–6 баллов) — трое (2,3%) детей. На пятой минуте оценка состояния по шкале Апгар у всех новорожденных составила 8 и 9 баллов.

У всех родильниц было неосложненное течение послеродового периода, они выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Грудное вскармливание проводилось в 98,4% наблюдений (у 127 из 129 женщин), 2 родильницы с сохранявшимися судорожными приступами с применением политерапии подавили лактацию по собственному желанию.

Работы, посвященные изучению возможной связи между приемом ПЭП матерями во время беременности и геморрагическими осложнениями у новорожденных, появились в печати в 1970-е годы. В 2002 г. E. Kaaja и cоавт. провели первое научно обоснованное исследование влияния ПЭП-ферментоиндукторов, принимаемых матерями во время беременности, на риск геморрагических осложнений у новорожденных [7]. Анализ выявил, что случаи геморрагий связаны с рождением на сроках менее 32 недель гестации либо со злоупотреблением матери алкоголем, но не с использованием ПЭП. В 2004 г. S. Choulika и соавт. исследовали целесообразность назначения витамина К в качестве дородовой профилактики беременным, получающим антиконвульсанты [8]. Ретроспективно была рассмотрена медицинская документация 204 новорожденных, матери которых во время беременности получали ПЭП; контрольную группу составили 77 новорожденных от матерей, не страдающих эпилепсией. Как в основной, так и в контрольной группе новорожденных геморрагических осложнений не наблюдалось. В 2009 г. Американская академия неврологии обновила свои рекомендации по ведению женщин, страдающих эпилепсией, во время беременности [9]. В работе C. L. Harden проведен сравнительный анализ работ, опубликованных в 1985–2007 гг. и посвященных риску геморрагических осложнений у новорожденных от матерей, страдающих эпилепсией и принимающих ПЭП [10]. Автором сделан вывод об отсутствии достоверной связи риска неонатальных геморрагий с приемом ПЭП и вынесено заключение о том, что в настоящее время нет достаточных данных, в соответствии с которыми можно подтвердить либо опровергнуть необходимость назначения витамина К во время беременности женщинам, принимающим ПЭП, с целью предотвращения геморрагических осложнений у новорожденных.

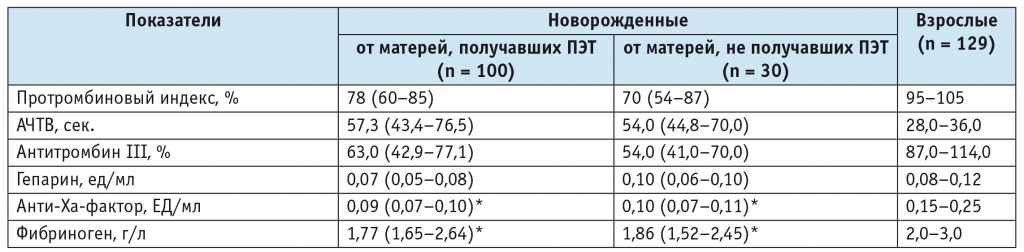

Результаты проведенного нами анализа показателей плазменно-коагуляционной системы гемостаза у новорожденных и их матерей представлены в таблице.

Таблица

Показатели плазменно-коагуляционной системы гемостаза

* P < 0,05 в сравнении со взрослыми.

Примечание. АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; ПЭТ — противоэпилептическая терапия.

При анализе полученных данных установлено, что значения ПТИ у новорожденных первой и второй групп не различались и находились в пределах 54–87%, это ниже значений данного параметра у взрослых. АЧТВ в обеих группах новорожденных было почти в 2 раза больше, чем у взрослых. Отмечено достоверное снижение концентрации фибриногена у новорожденных в сравнении с таковой у взрослых (р < 0,05). Параметры коагулограммы ПТИ и АЧТВ, а также показатель фибриногена у новорожденных могут быть расценены как тенденция к гипокоагуляции.

Противосвертывающую систему оценивали по уровню антитромбина III, концентрации гепарина и активности анти-Xа-фактора. Различий между первой и второй группами новорожденных по уровню антитромбина III не установлено, однако значения этого показателя у детей были приблизительно на 20% ниже, чем у взрослых. Концентрация гепарина у взрослых и детей оказалась одинаковой. Вместе с тем активность анти-Ха-фактора не имела различий в исследуемой и контрольной группах детей, но у новорожденных была статистически значимо ниже, чем у взрослых (p < 0,05).

При сравнении показателей гемостаза новорожденных от матерей, которые получали антиконвульсанты, и от матерей, которые их не получали, статистически значимых различий выявлено не было. Таким образом, у детей антикоагулянтная система оказалась функционально адекватной показателям коагулограммы, опосредованно свидетельствующим о снижении уровня коагулянтов: сниженному уровню коагулянтов соответствовала сниженная активность антикоагулянтов. Система была сбалансирована и находилась в состоянии относительной нормы коагуляции независимо от приема матерью ферментиндуцирующих ПЭП.

ОБСУЖДЕНИЕ

Неврологи и эпилептологи должны проводить постоянную и планомерную работу среди женщин, больных эпилепсией, учитывая возможность материнства. Прежде всего с больными обсуждают вопросы контрацепции с учетом взаимовлияния противоэпилептических и контрацептивных гормональных препаратов. Необходимо помнить: некоторые антиконвульсанты снижают эффективность контрацепции, что в 10% случаев может привести к нежелательной беременности. Беременность у женщин с эпилепсией должна планироваться, а для ее успешного вынашивания необходимо тесное сотрудничество невролога, акушера-гинеколога, генетика, самой пациентки и ее родственников [2, 4, 11]. Все беременные с активной эпилепсией подлежат лечению, основная цель медикаментозной терапии при эпилепсии — достижение ремиссии заболевания [1, 11].

Нельзя исключать и тот фактор, что во время беременности некоторые женщины могут уменьшить или отменить прием антиконвульсантов в порядке самолечения. По данным ряда авторов, тератогенный эффект вальпроатов прямо пропорционален дозе: при дозировке препаратов вальпроевой кислоты выше 1000 мг/сут риск тератогенности повышается в 3 раза и более [12].

Неконтролируемые генерализованные судорожные приступы представляют серьезную опасность для жизни и здоровья матери и плода. Фокальные эпилептические приступы считаются относительно безопасными для плода. В литературе имеются противоречивые данные о динамике судорожных приступов во время беременности [2, 13, 14]. Популяционные исследования показывают, что в 15–30% наблюдений происходит учащение приступов, другие исследования со схожим дизайном свидетельствуют об обратном. Учащение приступов объясняется возрастанием объема распределения, более высокой почечной элиминацией ПЭП, измененной активностью печеночных ферментов, а также сниженным уровнем белка в плазме крови [15–18].

ВПР — одно из самых опасных осложнений беременности, которое выходит на первое место среди факторов, приводящих к детской инвалидности и летальным исходам у детей. Важным этапом в изучении этой проблемы стало создание в 90-х годах прошлого века национальных и международных регистров беременности по эпилепсии и ПЭП, которые позволили централизовать и систематизировать информацию о безопасности антиконвульсантной терапии. Крупнейшие из них: Европейский регистр антиэпилептических препаратов и беременности (англ. European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy, EURAP), который охватывает 42 страны; Североамериканский регистр (англ. North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry), регистры Великобритании, Австралии и др. [19, 20]. В настоящее время известно, что все ПЭП в большей или в меньшей степени обладают потенциальным тератогенным эффектом и могут вызывать ВПР: мальформации и микроаномалии, — а также оказывать негативное влияние на постнатальное развитие когнитивных функций ребенка [21–24]. Частота встречаемости врожденных мальформаций в общей популяции составляет 2–3%. У детей, рожденных женщинами с эпилепсией на фоне приема ПЭП, этот риск возрастает до 4–9% и более [20]. Большинство исследователей отмечают дозозависимый тератогенный эффект ПЭП, а также указывают на то, что политерапия во время беременности сопряжена со значительно более высоким риском, чем монотерапия. Механизмы тератогенного воздействия ПЭП разнообразны и окончательно не изучены. Однако исследователи едины во мнении, что существенным звеном в реализации тератогенного эффекта антиконвульсантов является нарушение метаболизма фолатов, приводящее к дефициту фолиевой кислоты [15, 25].

Количество фолиевой кислоты, рекомендуемое для женщин с эпилепсией, до настоящего времени является предметом бурной дискуссии. В Российской Федерации пациенткам группы высокого риска рекомендован прием фолиевой кислоты в суточной дозе 4–5 мг. Дополнительно к проводимой терапии признается целесообразной диета с высоким содержанием фолатов в продуктах питания [12, 26].

Данные литературы о риске акушерских осложнений у женщин, страдающих эпилепсией, противоречивы. Результаты ретроспективного исследования I. Borthen и соавт. (2011) свидетельствуют о повышенном риске развития тяжелой преэклампсии, кровотечений на ранних сроках беременности и операции кесарева сечения с поправкой на возраст матери, уровень образования, состояние здоровья, курение и наличие ожирения (ИМТ ≥ 30 кг/м2) [27]. Диагностика и лечение акушерских осложнений проводятся по стандартным протоколам.

Учащение эпилептических приступов во время и после родов наблюдается в 5% случаев и обусловлено изменением дыхания, депривацией сна, болью и эмоциональным стрессом [2, 28]. Однако эпилепсия не является противопоказанием для родов через естественные родовые пути.

Анализ исследований И. Е. Поверенновой показал, что роды через естественные родовые пути произошли в 34,4% наблюдений, в остальных случаях проводилось плановое кесарево сечение. Во время родов эпилептических приступов у пациенток не возникло [5, 28].

По данным Д. В. Дмитренко и соавт. [29], случаи абдоминального родоразрешения в связи с эпилепсией в 2011 г. составили 21% от всех операций кесарева сечения, обусловленных экстрагенитальными заболеваниями. В 43,2% наблюдений родоразрешение осуществилось через естественные родовые пути, в 50,0% — путем операции кесарева сечения, в том числе в связи с фоновым заболеванием у матери. В 6,8% случаев способ родоразрешения был неизвестен.

Методы обезболивания женщин с эпилепсией не отличаются от общепринятых, предпочтение отдается регионарным методам аналгезии. Ферментиндуцирующие антиконвульсанты увеличивают распад опиодов, миорелаксантов и ингаляционных анестетиков, что, в свою очередь, влияет на дозу лекарственного средства и продукцию токсических метаболитов. Амидные местные анестетики в низкой концентрации обладают противосудорожным эффектом, а в высокой вызывают судорожные приступы. Активность неполяризующих миорелаксантов повышается при приеме ПЭП [19].

Послеродовый период для женщин, страдающих эпилепсией, уязвим в связи с изменением фармакокинетики ПЭП, нарушением качества и продолжительности ночного сна, проблемами грудного вскармливания и послеродовой депрессией, что приводит к учащению эпилептических приступов. Женщины с эпилепсией, принимающие ПЭП, могут кормить грудью. Часть женщин отказываются от грудного вскармливания, опасаясь негативного влияния ПЭП на ребенка, однако к настоящему времени убедительно показано, что через грудное молоко ребенок получает меньшее количество ПЭП, чем через плаценту во время своего внутриутробного развития [30].

Организация режима сна и бодрствования, сохранение необходимой продолжительности ночного сна являются важными шагами для предотвращения эпилептических приступов [4, 29]. Уход за ребенком в ночное время, включая его кормление, могут осуществлять родственники пациентки. Кормление ребенка после родоразрешения матери рекомендуется осуществлять в положении лежа или сидя с целью профилактики травм младенца при возникновении эпилептических приступов в послеродовом периоде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заболевание эпилепсией не должно препятствовать женщине иметь полноценную семью. Решение о беременности пациентке надо принимать обдуманно, а вопросы планирования и ведения беременности, родоразрешения, а также дальнейшего наблюдения за женщиной и ребенком требуют индивидуального подхода с учетом всех медицинских, социальных и психологических факторов.