Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является одним из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы: показано, что она поражает до 30% взрослого населения экономически развитых стран[1, 2]. Несмотря на признанное лидерство по частоте в гастроэнтерологии и тенденцию ГЭРБ к «омоложению», распространенность этого заболевания у детей изучена недостаточно[3, 4]. В международном консенсусе по определению ГЭРБ в педиатрической популяции выделено отдельное положение, в котором указывается на приоритетность популяционных исследований симптомов рефлюкса у детей[5].

Цель исследования: изучить распространенность изжоги и других симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей школьного возраста коренного и пришлого населения в административном центре Республики Тыва — г. Кызыле.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами проведено одномоментное (поперечное) сравнительное исследование распространенности изжоги и других типичных симптомов ГЭРБ у детей коренных жителей (тувинцев) и пришлого населения (европеоидов) в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных школах и средних учебных заведениях г. Кызыла. Отбор участников исследования производили методом случайной выборки. Были осмотрены 1746 детей-тувинцев (765 мальчиков и 981 девочка) и 562 ребенка-европеоида (270 мальчиков и 292 девочки).

В соответствии с возрастной периодизацией учащихся каждой этнической группы разделили на две подгруппы: первая подгруппа — представители младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет); вторая — старшего школьного возраста (от 12 до 18 лет).

Результаты клинического осмотра и интервьюирования регистрировали в анкете, адаптированной к изучению изжоги у детей[6]. В анкете содержались вопросы относительно бытовых условий и анамнеза, фиксировались результаты объективного осмотра, а также проявления изжоги, регургитации, отрыжки и другие клинические симптомы. В соответствии с требованиями международного консенсуса, изжогу определяли как ощущение жжения в ретростернальной области (положение 16), причиняющее беспокойство (положения 5, 6)[5]. Основные положения российских рекомендаций согласуются с этим подходом[7, 8].

Диагностику эпигастрального болевого синдрома осуществляли в соответствии с педиатрическим разделом Римских критериев III[9]. Фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС) выполнили 258 детям с изжогой: 171 тувинцу (76 мальчикам и 95 девочкам) и 87 европеоидам (41 мальчику и 46 девочкам). При описании результатов ФЭГДС отмечали состояние слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, наличие эрозий и язв пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с описанием форм, размеров и локализации. Эзофагит диагностировали на основании Лос-Анджелесской классификации[10].

Исследование получило одобрение этического комитета НИИ медицинских проблем Севера (директор — д. м. н., профессор Каспаров Э. В.). Клиническое и эндоскопическое обследование детей выполняли при подписании родителями добровольного информированного согласия и других документов, согласно Хельсинкской декларации, регламентирующих проведение научных исследований.

Результаты исследований оценивали общепринятыми методами статистического анализа. Статистическая обработка проводилась на персональном компьютере при помощи пакетов прикладных программ Statistica (версия 6.0) и SPSS (версия 12.0). Для анализа статистической значимости различий качественных признаков использовали критерий хи-квадрат (χ2) Пирсона. Для оценки факторов риска вычисляли отношение шансов (ОШ) и доверительный интервал (ДИ). Различия считали статистически значимыми при р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

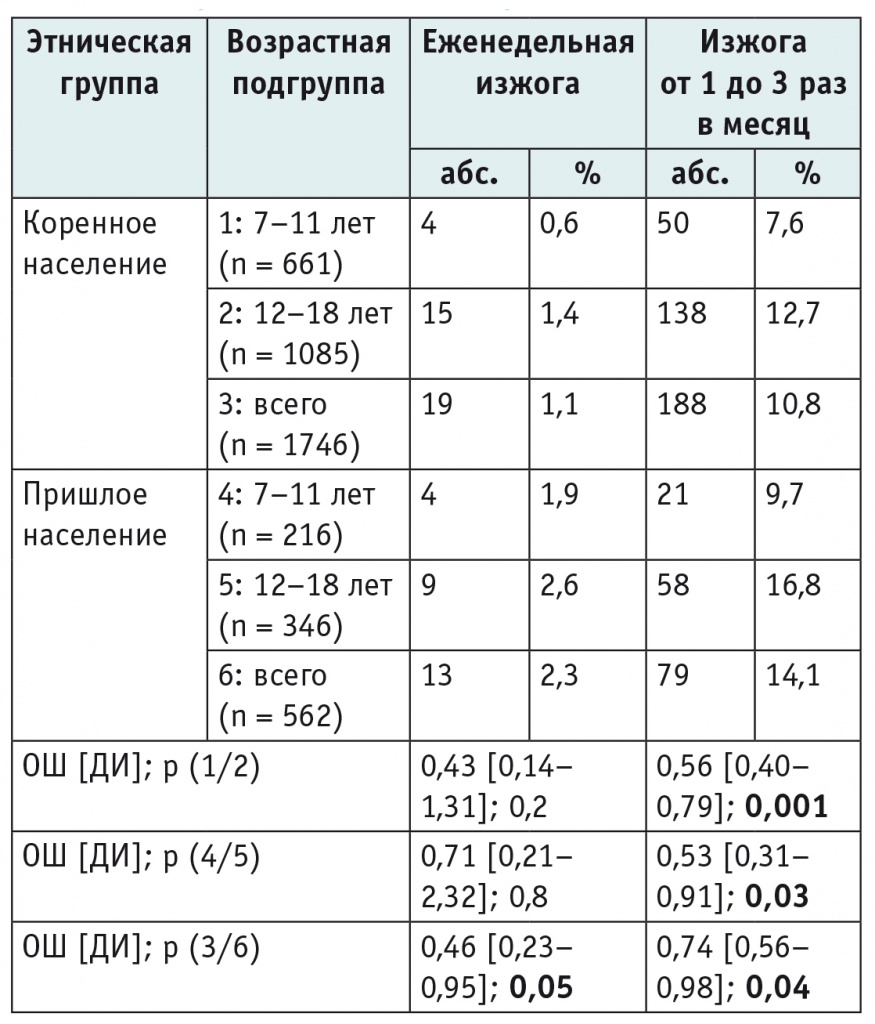

Распространенность изжоги у европеоидов школьного возраста была более высокой, чем у детей-тувинцев. Показатель еженедельной (1 раз в неделю или чаще) изжоги составил 2,3% среди детей-европеоидов (2,2% у мальчиков и 2,4% у девочек) и 1,1% среди детейтувинцев (1,2% у мальчиков и 1,0% у девочек) (р = 0,05). Изжога с частотой 1–3 раза в месяц встречалась у 14,1% детей пришлых жителей (13,7% мальчиков и 14,4% девочек) и у 10,8% детей коренных жителей (10,3% мальчиков и 11,1% девочек) (р = 0,04). В обеих этнических группах изжога превалировала у представителей старшего школьного возраста (табл. 1).

Таблица 1

Распространенность изжоги у обследованных учащихся

Примечание. В таблицах 1–4 статистическая значимость различий между показателями вычислена с использованием отношения шансов.

Актуальность изучения симптоматики ГЭРБ у детей не вызывает сомнения. Очевидно, что появление симптомов заболевания в детском возрасте служит предвестником развития патологии у взрослых, что обосновывает рациональность новых подходов к профилактике[11]. Другой причиной внимания к ГЭРБ у детей является рост частоты заболеваний пищевода в педиатрической популяции. Корейские исследователи обнаружили, что частота диагностики эндоскопически позитивной ГЭРБ у детей за период с 2001 г. по 2014 г. увеличилась с 11,8% до 37,7%[12]. Вместе с тем работы по изучению симптомов ГЭРБ у детей немногочисленны. С. Э. Загорский и соавт. при обследовании 1576 детей в возрасте от 12 до 18 лет диагностировали изжогу у 7,4% пациентов[13]. О. В. Решетников и соавт. изучили здоровье 449 подростков в возрасте от 14 до 18 лет и обнаружили еженедельные симптомы ГЭРБ у 9% из них[14]. Этнические различия клиникоэпидемиологических проявлений заболеваний органов пищеварения не являются новой идеей[15, 16], но активность исследования этой проблемы недостаточна.

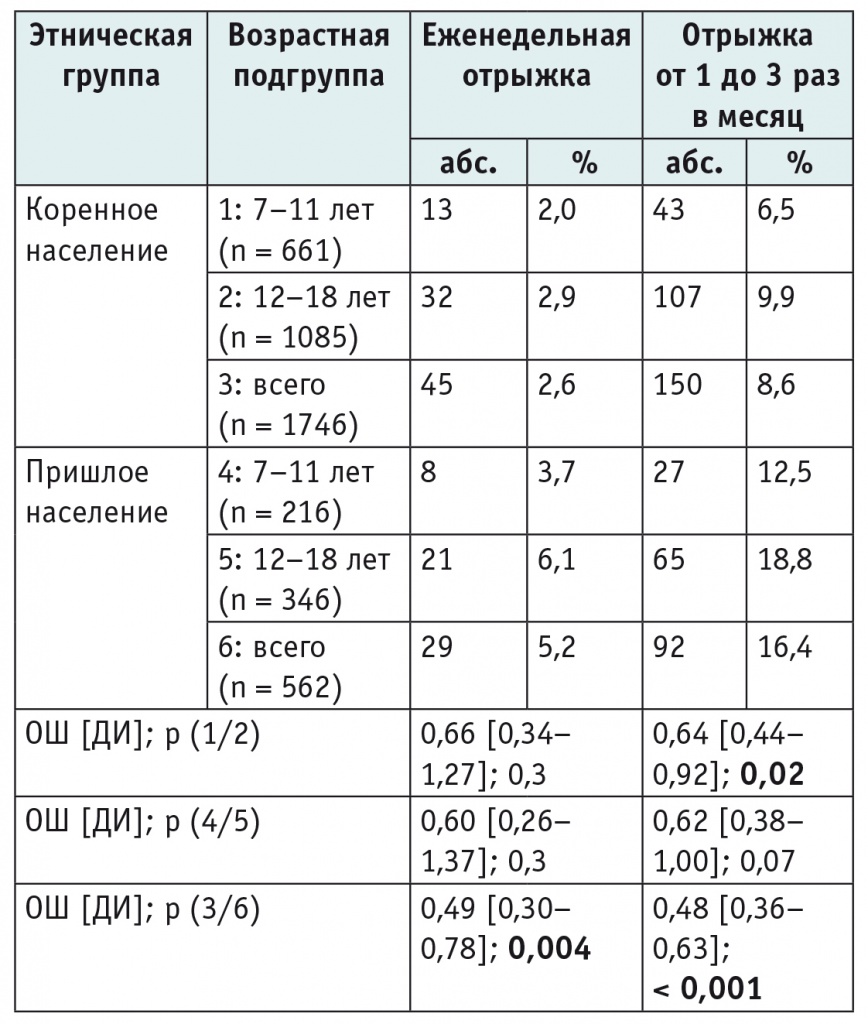

Отрыжка также чаще регистрировалась у европеоидов школьного возраста, чем у детей-тувинцев. Этот симптом еженедельно отмечался у 5,2% детей-европеоидов (5,9% мальчиков и 4,5% девочек) и у 2,6% детейтувинцев (2,7% мальчиков и 2,4% девочек) (р = 0,004). Отрыжка с частотой 1–3 раза в месяц обнаруживалась у 16,4% детей пришлых жителей (17,4% мальчиков и 15,4% девочек) и у 8,6% детей коренных жителей (9,4% мальчиков и 8,0% девочек) (р < 0,001). В обеих этнических группах отрыжка чаще отмечалась у старшеклассников, чем у младших школьников (табл. 2).

Таблица 2

Распространенность отрыжки у обследованных учащихся

Регургитация определялась у 108 (6,2%) и 50 (8,9%) детей коренного и пришлого населения соответственно (ОШ = 0,68; ДИ [0,48–0,96]; р = 0,03). В группе коренного населения ее частота составила 6,3% у мальчиков и 6,1% у девочек; в группе пришлого населения — 9,6% у мальчиков и 8,2% у девочек. Регургитация регистрировалась у 59 (5,4%) детей-тувинцев старшего школьного возраста и 49 (7,4%) — младшего школьного возраста (ОШ = 0,72; ДИ [0,49–1,06]; р = 0,1); у 20 (5,8%) детейевропеоидов старшего школьного возраста и 30 (13,9%) — младшего школьного возраста (ОШ = 0,38; ДИ [0,21–0,69]; р = 0,002).

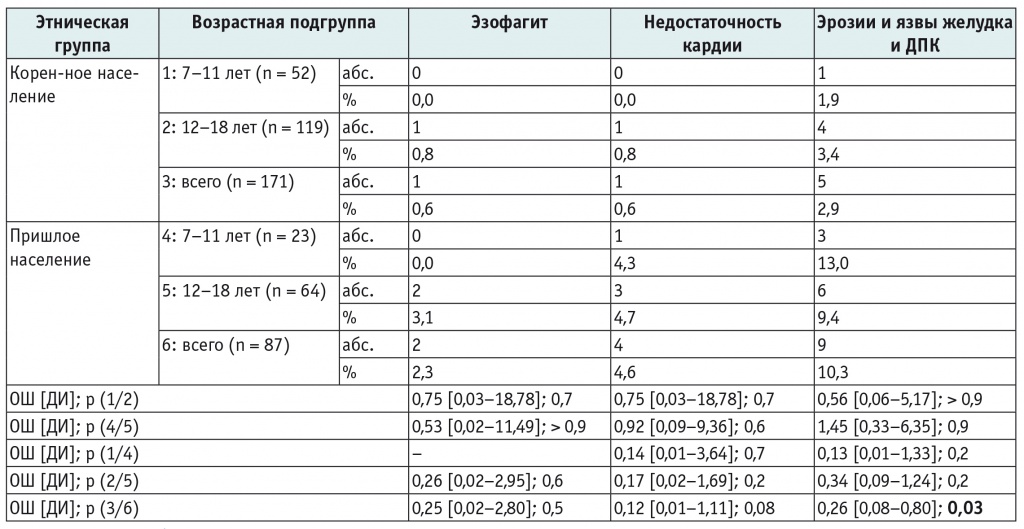

Частота выявления эрозий и язв гастродуоденальной зоны по результатам ФЭГДС у детей пришлого населения была статистически значимо (р = 0,03) выше, чем у детей коренных жителей: этот показатель составил 10,3% у детей-европеоидов (17,1% у мальчиков и 4,3% у девочек) и 2,9% у детей-тувинцев (5,3% у мальчиков и 1,1% у девочек). Эзофагит и недостаточность кардии в обеих этнических группах диагностировались относительно редко (табл. 3).

Таблица 3

Структура выявленной патологии у учащихся по результатам фиброэзофагогастродуоденоскопии (n = 258)

Примечание. ДПК — двенадцатиперстная кишка.

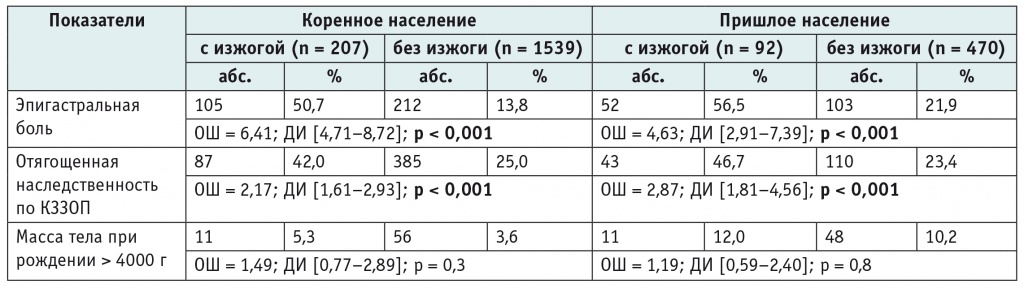

Эпигастральная боль регистрировалась у 155 (27,6%) детей-европеоидов и 317 (18,2%) детей-тувинцев (ОШ = 1,72; ДИ [1,38–2,14]; р < 0,001). Независимо от этнической принадлежности, частота эпигастральной боли была выше у детей с изжогой в сравнении с лицами без изжоги (p < 0,005) (табл. 4).

Таблица 4

Частота эпигастральной боли и анамнестические данные у детей в зависимости от наличия изжоги

Примечание. КЗЗОП — кислотозависимые заболевания органов пищеварения.

Мы проанализировали данные анамнеза у обследованных детей школьного возраста обеих этнических групп в зависимости от наличия у них изжоги. Изжога была ассоциирована с отягощенной наследственностью по кислотозависимым заболеваниям органов пищеварения (p < 0,005). Взаимосвязи изжоги с массой тела ребенка при рождении более 4000 г обнаружено не было (см. табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное исследование показало превалирование распространенности изжоги, отрыжки, регургитации, а также эрозий и язв желудка и двенадцатиперстной кишки у детей-европеоидов школьного возраста в сравнении с детьми-тувинцами в административном центре Республики Тыва.

В обеих этнических группах регистрировалась ассоциация изжоги с эпигастральным болевым синдромом. Факторами риска изжоги у детей коренного и пришлого населения были отягощенный семейный анамнез по кислотозависимым заболеваниям и старший школьный возраст. Несомненно, что профилактику заболеваний пищевода у взрослых надо начинать в детском возрасте.