ВВЕДЕНИЕ

Пятьдесят лет назад ординатор Стэнфордского Университета W.H. Northway впервые описал бронхолегочную дисплазию (БЛД) как респираторную патологию недоношенных детей, которым требовалась длительная ИВЛ [1]. С этого момента и до настоящего времени продолжается научный поиск в изучении патофизиологии БЛД и в разработке эффективных методов профилактики и лечения данного заболевания.

Описанная в 1967 году патология в настоящее время рассматривается как классическая форма БЛД и характеризуется кистозными изменениями и гетерогенной аэрацией в пораженных легких, выраженным пневмофиброзом в исходе повреждения легочной ткани на фоне проведения механической ИВЛ [1]. В период, когда БЛД была идентифицирована как патология, большинство пациентов с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении (ЭНМТ и ОНМТ) не выживали. Данное заболевание диагностировалось у доношенных или рожденных на поздних сроках гестации детей с помощью рентгенологических методов и расценивалось как следствие неадекватного терапевтического подхода к ведению новорожденных с респираторным дистресс-синдромом (РДС) [2].

В целях снижения перинатальной и младенческой смертности за последние десятилетия была проведена огромная работа по совершенствованию методов выхаживания детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ. Внедрение современных перинатальных технологий, широкое использование эффективных методов интенсивной терапии в лечении недоношенных новорожденных привело к существенному увеличению выживаемости таких детей и, соответственно, росту частоты формирования БЛД в популяции [3, 4].

По мере оптимизации протоколов неонатальной реанимации, включения антенатальной стероидной поддержки в стандарты ведения беременных женщин с угрозой преждевременных родов и постнатального введения сурфактанта недоношенному ребенку для профилактики развития РДС постепенно происходил патоморфоз заболевания, определяющий менее выраженный пневмофиброз, отсутствие эпителиальной метаплазии дыхательных путей и гипертрофии гладких мышц, а также патологическое повреждение крупных альвеол. Клинические и морфологические особенности таких вариантов течения БЛД встречались с начала 2000-х годов все чаще, что позволило в дальнейшем выделить новую форму заболевания [5].

Известно, что в первоначальном варианте формирование БЛД рассматривалось как результат агрессивного воздействия механической ИВЛ и высоких концентраций кислорода во вдыхаемой смеси на относительно зрелые легкие недоношенных детей с гестационным возрастом > 32 недель [1]. Когда выживаемость глубоко недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении увеличилась за счет пренатальной и постнатальной профилактики и использования более щадящих методов респираторной поддержки, выяснилось, что частота возникновения нового варианта течения БЛД обратно пропорциональна гестационному возрасту при рождении и только в некоторых случаях БЛД может быть связана с неадекватной постнатальной терапией, приводящей к формированию классического варианта заболевания. Соответственно, в большинстве случаев новая форма БЛД является следствием нарушения развития легких, при котором недоношенность и ряд других факторов риска, включая генетическую предрасположенность, могут играть ключевую роль [6].

БЛД в основном формируется у детей, рожденных преждевременно, когда их легкие еще переходят от канальцевой к саккулярной стадии развития. Кроме того, недоношенность часто усугубляется внутриутробным инфицированием и проведением реанимационных мероприятий, введением дополнительного кислорода, ИВЛ, а также легочными и системными инфекциями, которые могут привести к задержке сосудистого и альвеолярного развития легких. До конца не ясно, является ли недоношенность основной причиной возникновения БЛД, или есть другие, еще не выявленные факторы, которые способствуют развитию данного заболевания [7].

Несмотря на значительные усилия по минимизации опасных, но часто спасающих жизнь послеродовых вмешательств (таких как кислородотерапия, ИВЛ и глюкокортикоиды), БЛД остается наиболее частой патологией у рожденных преждевременно. Однако, невзирая на тяжелую дисфункцию легких и травмы, связанные с преждевременными родами, у большинства детей с новой формой БЛД в значительной степени восстанавливаются структура и функция легких [7].

Благодаря совершенствованию интенсивной терапии недоношенных новорожденных, а также переходу неонатологов всего мира к новым критериям живорождения и мертворождения ВОЗ [8], изменилось представление о патогенезе, структурно-морфологических особенностях и вариантах течения БЛД. В настоящее время БЛД формируется прежде всего у недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении, длительной респираторной поддержкой в неонатальном периоде, низкими оценками по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни, кислородозависимостью более 28 суток жизни. БЛД встречается несколько чаще у мальчиков [8]. Важную роль в патогенезе заболевания играет генетическая детерминация [9].

На фоне оптимизации респираторной поддержки у детей с массой тела 501–1500 г при рождении частота формирования БЛД снизилась с 47% до 21%, благодаря отказу от интубации, принятию новых стандартов проведения пульсоксиметрии и раннему переходу на постоянное положительное давление в дыхательных путях (CPAP) [10].

В США частота БЛД уменьшилась в период с 1993 по 2006 г., вероятно, в связи с увеличением использования неинвазивной ИВЛ [11]. С 2005 по 2015 г. распространенность БЛД у недоношенных детей в Вермонте снизилась с 31% до 28% [12]. В последнее десятилетие показатели частоты формирования БЛД в мире варьируют от 13% до 32% [13]. Неонатальные отделения с самыми высокими показателями заболеваемости демонстрируют частоту БЛД не выше 20% [12].

В ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России накоплен большой опыт работы с пациентами с БЛД, включающий определение генетической предикции формирования данного заболевания у недоношенных детей; клинико-инструментальное обследование пациентов с БЛД с использованием современных медицинских технологий; профилактику обострений заболевания моноклональными антителами; терапию больных в периоде обострения БЛД, их реабилитацию, катамнестическое наблюдение и психолого-педагогическую помощь семьям детей с данной патологией. Двадцатилетний опыт клинической и научно-исследовательской работы в области детской пульмонологии позволил нам получить большой объем данных по проблеме БЛД и представить их на суд медицинского сообщества в монографиях [3, 4, 14], клинических рекомендациях1, 2, статьях [9, 15, 16] и диссертационных работах.

Интересным аспектом изучения формирования, течения и исходов БЛД является определение формы, в которой протекает заболевание. Одной из вероятных причин преобладания новой формы БЛД на современном этапе стал окончательный переход РФ на критерии живорождения и мертворождения ВОЗ в 2012 году [8]. С момента регистрации живорождения у недоношенных детей с массой тела ≥ 500 г и гестационным возрастом ≥ 22 недели в поле зрения неонатологов и пульмонологов оказались пациенты с незавершенным формированием легочных структур. К ним применим комплекс высокоэффективных пренатальных и постнатальных технологий: прегравидарная подготовка беременных, антенатальная профилактика РДС, реанимационные стратегии, заместительная терапия сурфактантом, малоинвазиная респираторная терапия согласно концепции защиты легких, своевременная маршрутизация больных [8]. Возможность сохранения жизни подобным пациентам вызвала необходимость разработки новых подходов к терапии РДС и способствовала патоморфозу респираторных нарушений у подобных больных. В итоге это привело к преобладанию новой формы БЛД.

Цель данного ретроспективного исследования: проанализировать динамику частоты формирования классической и новой форм БЛД у детей, госпитализированных в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» за последние 8 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При выполнении работы были изучены и проанализированы данные отечественной и иностранной научной литературы, касающиеся изучения формирования, течения и исходов БЛД.

В настоящем исследовании проведен ретроспективный анализ данных медицинской документации (выкопировка данных из истории болезни, амбулаторных карт, анализ данных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата медицинских наук).

Работа проведена на базе ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей». За период 2012–2019 гг. проанализированы 369 историй болезни детей с новой формой БЛД и 231 история болезни детей с классической формой заболевания.

Математическая обработка материала произведена с использованием статистического пакета IBM SPSS 6.0, Microsoft Office Excel 7.0. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

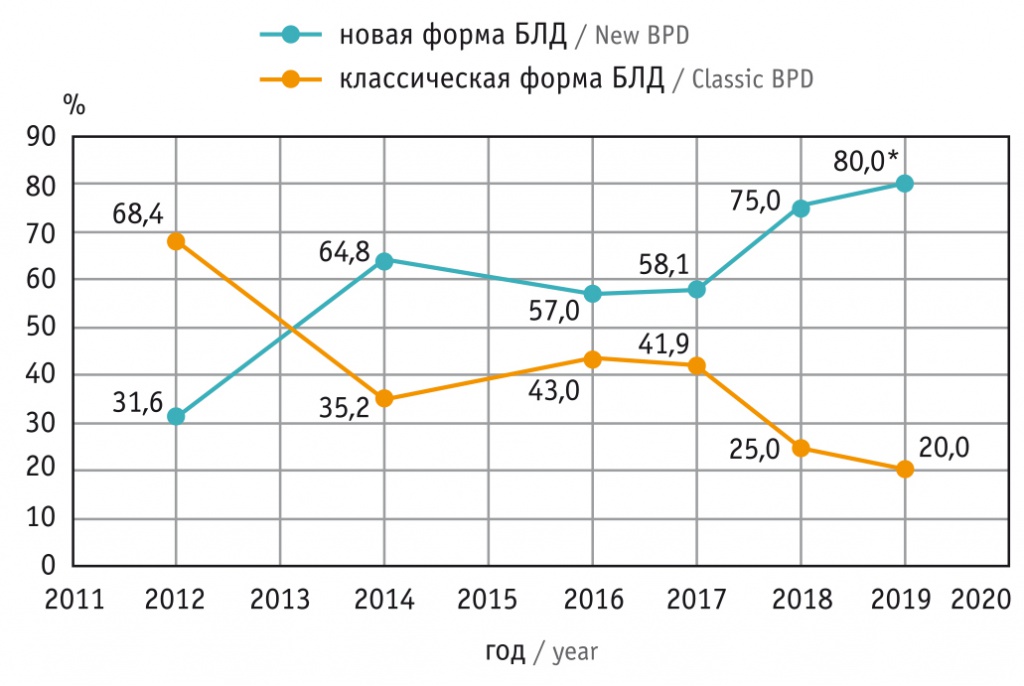

Ретроспективный анализ полученных в 2012–2019 гг. данных свидетельствует о постепенном нарастании числа пациентов с новой формой БЛД среди всех детей с этой патологией (рис.). Если в 2012 году отмечалось преобладание классической формы БЛД (156 (68,4%) из 228 детей с верифицированным диагнозом), то в дальнейшем соотношение форм БЛД менялось в сторону преобладания новой формы (p < 0,05). Паритетное соотношение (50% классическая форма и 50% новая форма заболевания), по нашим данным, приходится на 2013 год, что соответствует периоду перехода Российской Федерации на критерии живорождения и мертворождения ВОЗ [8].

Рис. Динамика частоты развития классической и новой форм бронхолегочной дисплазии (БЛД), по данным ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России

* Отличие от частоты классической формы БЛД статистически значимо (р < 0,05)

Морфофункциональная незрелость таких детей в сочетании с воздействием на их респираторную систему принципиально новых реанимационных технологий и привели к патоморфозу БЛД и постепенному преобладанию новой формы заболевания в популяции. Так, уже в 2014 г. у 57 (64,8%) из 88 пациентов с БЛД, наблюдавшихся в НМИЦ здоровья детей, верифицирована новая форма заболевания [15]. По нашим данным, этот показатель оставался примерно на том же уровне в 2016 г. — 57% (128 из 225) и в 2017 г. — 58,1% (43 из 74) [16]. К концу 2018 г. он достиг 75% (n = 75 из 100), а в 2019 г. — 80% (n = 80 из 100) [9] (см. рис.).

ОБСУЖДЕНИЕ

Длительность катамнестического наблюдения пациентов с БЛД в нашем Центре превышает 20 лет. Проведенные нами многочисленные научные исследования, посвященные данной патологии, позволили нам не только проанализировать особенности течения заболевания, определить варианты его исхода к 3 годам жизни, но и объективно оценить варианты формирования патологического процесса в легких.

Проводилась многолетняя рентгенологическая оценка изменений легочных структур на фоне БЛД, основанная на результатах анализа КТ органов грудной полости по запатентованной балльной шкале, позволившая объективно определить характер и выраженность патологических изменений в легких [9, 17, 18]. Кроме того, оценены в динамике функциональные параметры работы дыхательной системы пациентов, находившихся на ИВЛ в неонатальном периоде, в том числе недоношенных детей со сформировавшейся БЛД2 [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные тенденции формирования бронхолегочной дисплазии (БЛД) у недоношенных детей однозначно указывают на то, что новая форма заболевания уже сейчас является основной. В дальнейшем этот вариант течения заболевания, несомненно, будет преобладать у детей, рожденных преждевременно и получавших адекватную респираторную поддержку в неонатальном периоде. Однако, на наш взгляд, на данном этапе изучения проблемы целесообразно сохранение классической формы БЛД в качестве отдельного варианта, учитывая особенности патогенеза, структурно-морфологических изменений в легких и терапевтических подходов к ведению таких пациентов.

Кроме того, крайне важно определение отдаленных последствий новой формы БЛД, особенно функциональных возможностей респираторного тракта у пациентов старшей возрастной группы с данной формой заболевания в анамнезе. Очевидно, что влияние реанимационных воздействий на незрелые легочные структуры глубоко недоношенных детей может отразиться на ФВД у них в более позднем возрасте.

Таким образом, изучение особенностей течения и отдаленных последствий новой формы БЛД является актуальной проблемой детской пульмонологии в настоящее время и требует пристального внимания в будущем.

Поступила: 12.10.2020

Принята к публикации: 23.10.2020

__________

1 Союз педиатров России. Федеральные клинические рекомендации по ведению детей с бронхолегочной дисплазией. М.; 2014. 28 с.

2 Флоуметрия спокойного дыхания у детей первого года жизни (методические рекомендации). М.: Педиатръ; 2012. 31 с.