ВВЕДЕНИЕ

Первое место среди заболеваний органов мочевыделительной системы, связанных с расстройствами уродинамики нижних отделов мочевых путей, отводится нарушениям мочеиспускания (МИ), диагностируемым у 10% детей и более чем у 50% пациентов нефро-урологического профиля. На сегодняшний день частота встречаемости различных нарушений МИ составляет 3–3,5% среди подростков и до 20% среди детей от 7 до 14 лет[1–3].

Наблюдения отечественных и зарубежных исследователей показывают, что в структуре нарушений МИ в 90% случаев преобладают расстройства функционального характера, являющиеся следствием современных психосоциальных воздействий на ребенка[4, 5]. К нарушениям МИ приводит дискоординация деятельности детрузора, шейки и/или наружного сфинктера мочевого пузыря, а также несоответствия функциональной емкости мочевого пузыря количеству мочи, образующейся во сне[6, 7].

Одно из частых проявлений нарушений МИ — недержание мочи. Недержание мочи во время сна (энурез) и/или бодрствования отрицательно сказывается на психологическом статусе ребенка, резко снижает качество жизни, ведет к социальной дезадаптации, конфликтам в семье. Однако если энурез, возникающий ночью, чаще скрыт от посторонних глаз (за исключением случаев пребывания детей в круглосуточных организованных коллективах, гостях и т. д.), то непроизвольное МИ днем часто случается в общественных местах. При этом публичное непроизвольное МИ наносит ребенку более серьезную психологическую травму, нежели энурез[4, 8, 9].

Трудности выявления нарушений МИ неорганического генеза приводят к несвоевременной или неполной их диагностике, к низкой эффективности или отсутствию лечения, что сопровождается депривацией и социальной дезадаптацией детей и, как следствие, снижением качества их жизни[3, 8, 10, 11].

Вследствие вышеизложенного не возникает сомнений в том, что нарушения МИ являются социально значимым заболеванием. В связи с этим нам представляется важным оценить зависимость характера нарушений МИ неорганического генеза от социальных аспектов, в частности от состава семьи, что и стало целью нашего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находились 800 детей в возрасте от 7 до 18 лет (331 мальчик и 469 девочек), проходивших стационарное обследование и лечение в связи с нарушениями МИ в нефрологическом отделении Измайловской ДГКБ (впоследствии — филиал № 2 ГБУЗ «Морозовская ДГКБ Департамента здравоохранения города Москвы») в 2003–2017 гг. Критерий включения детей в исследование — наличие недержания мочи как единственной или одной из жалоб при госпитализации в стационар. Неорганический (функциональный) генез имевшихся нарушений МИ у пациентов был подтвержден с помощью комплексного нефро-урологического обследования.

Средний возраст пациентов, находившихся под нашим наблюдением, составил 10,3 ± 2,9 года. Детей включали в исследование после получения добровольного письменного информированного согласия их родителей или законных представителей.

Обследование больных включало сбор анамнеза (в том числе семейного и социального), физикальное исследование, оценку физического развития детей, клинический и биохимический анализы крови, анализы мочи (общий, биохимический, по Нечипоренко, пробу по Зимницкому, посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам), контроль ритмов спонтанных МИ и дефекаций. Пациентам выполнялись УЗИ почек, мочевого пузыря и органов брюшной полости, урофлоуметрия, а по показаниям — рентгеноурологические и эндоскопические исследования. Всех детей с жалобами на недержание мочи и нарушения МИ осматривали специалисты: невролог, уролог (мальчиков), гинеколог (девочек).

РЕЗУЛЬТАТЫ

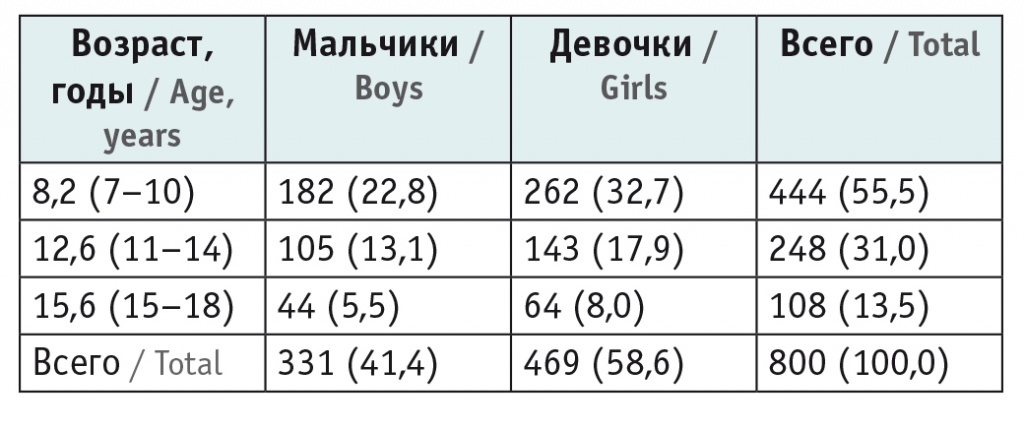

Все участники были разделены в зависимости от состава семьи: из полной семьи, где есть отец и мать (n = 645), из неполной, где детей воспитывала только мать (n = 124) или только отец (n = 11), и из семьи с опекунами (n = 20). Распределение пациентов по возрасту и полу представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение наблюдаемых детей по возрасту и полу, n (%)

Расстройства МИ неорганического генеза значимо чаще диагностировались у детей в возрасте 7–10 лет (р < 0,001 для отличия от двух других возрастных групп). Среди обследованных детей преобладали девочки: 58,6% против 41,4% (р < 0,001). При этом соотношения мальчиков и девочек в каждой возрастной группе были одинаковыми и составляли в среднем 40% : 60% (р < 0,008).

Как установлено в нашем исследовании, причины нарушений МИ у детей были самыми разнообразными, но наиболее значимыми факторами оказались наследственный, социальный, нервно-психический. Среди них особый интерес представляет анализ факторов, характеризующих социальные условия жизни и развития наблюдаемых детей. Наиболее существенное значение имеет тип семьи, в которой воспитывался ребенок, так как он определяет особенности гигиенических и психологических воздействий на формирование нарушений МИ.

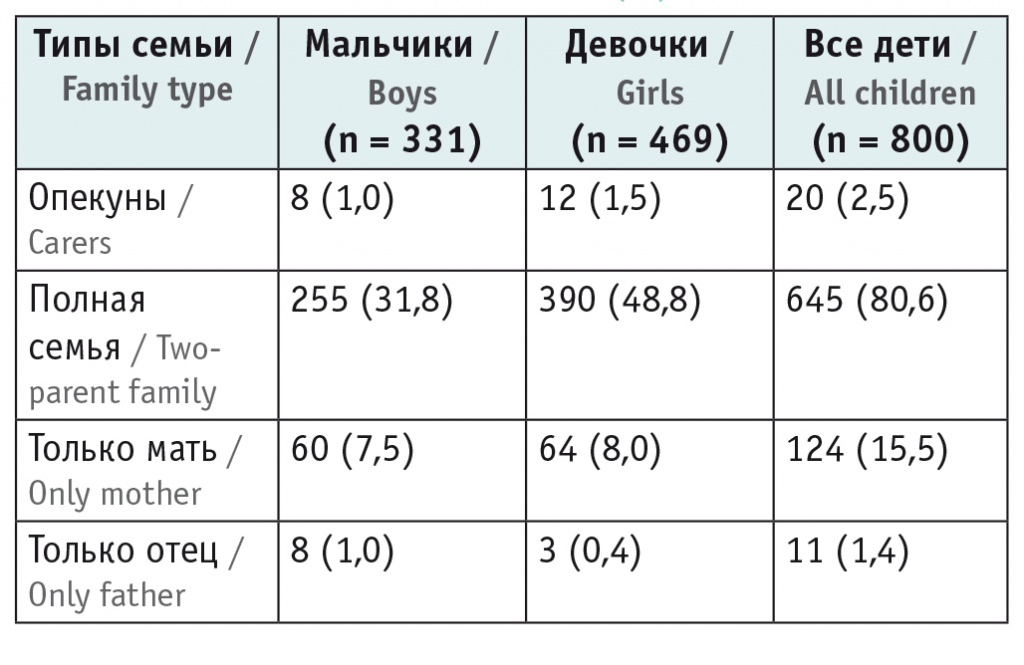

Состав семьи участников в зависимости от пола представлен в таблице 2.

Таблица 2

Состав семьи наблюдаемых детей в зависимости от пола, n (%)

У большинства детей (80,6%) была полная семья с родными родителями (р < 0,001 для отличия от других типов семьи). В полной семье чаще воспитывались девочки, чем мальчики (60,5% против 39,5%; (р < 0,001), а в неполных семьях соотношение мальчиков (50,4%) и девочек (49,6%) не имело статистически значимых различий (р = 0,896).

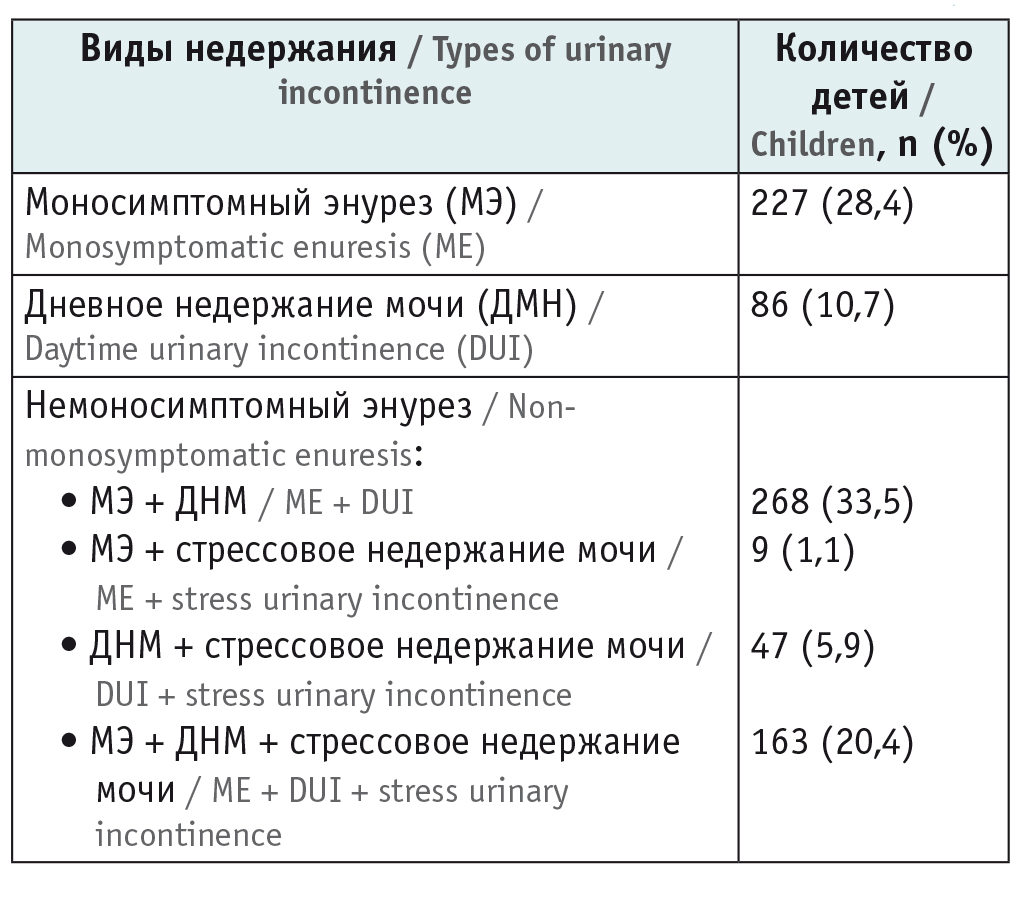

Основной жалобой при поступлении в стационар у обследованных детей было недержание мочи. В результате комплексного клинико-инструментального нефро-урологического обследования выявлены различные варианты нарушений МИ: моносимптомный энурез (МЭ), немоносимптомный энурез (Не-МЭ), дневное недержание мочи (ДНМ). В соответствии с рекомендациями Международного общества по удержанию мочи у детей (International Children’s Continence Society, 2011), о главенствующей роли недержания мочи во время сна при выполнении дифференциально-диагностического поиска и в структуре диагноза, МЭ регистрировался только у пациентов с изолированным недержанием мочи во сне. Комбинация недержания мочи во время сна и бодрствования, т. е. так называемые ночные и дневные расстройства МИ, свидетельствовали о наличии у обследованных детей Не-МЭ.

При нарушении МИ только во время бодрствования в виде недержания мочи, сопровождавшегося ургентностью позыва или без него, диагностировалось ДНМ. При недержании мочи от поднятия тяжестей и при смехе (giggle incontinence) регистрировалось стрессовое недержание мочи. Полученные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

Распределение видов недержания мочи у детей (n = 800)

Самым распространенным видом недержания мочи у участников исследования был Не-МЭ (n = 487; 60,9%), он встречался значимо чаще, чем МЭ и ДНМ (р < 0,001 для обоих случаев). В структуре Не-МЭ комбинация МЭ с ДНМ (55%) выявлялась более часто, чем сочетание МЭ, ДНМ и стрессового недержания мочи (33,4%), ДНМ и стрессового недержания мочи (9,7%), МЭ и стрессового недержания мочи (1,8%) (в каждом случае р < 0,001).

Таким образом, у обследованных детей был наиболее распространен Не-МЭ, МЭ отмечался почти у трети пациентов, а изолированное ДНМ — у каждого десятого ребенка. Среди детей с Не-МЭ более чем у 50% диагностировано сочетание МЭ и ДНМ, а тройная комбинация симптомов — МЭ, ДНМ и стрессового недержания мочи — у каждого третьего ребенка. В то же время изолированное стрессовое недержание мочи не диагностировалось ни у кого из пациентов, хотя в целом стрессовое недержание мочи в сочетании с МЭ и ДНМ имело место в 27,4% случаев, то есть почти у каждого третьего ребенка.

Недержание мочи во время сна (энурез) может формироваться с раннего возраста, когда акт МИ у ребенка не созрел. В этом случае «светлый» («сухой») промежуток в жизни пациента отсутствует и энурез является первичным. Если же эпизоды энуреза возникают вновь после того, как акт МИ полностью созрел, то есть когда процесс МИ полностью контролируется со стороны ЦНС и в жизни ребенка был той или иной продолжительности «светлый» («сухой») промежуток времени, то в этом случае энурез является вторичным.

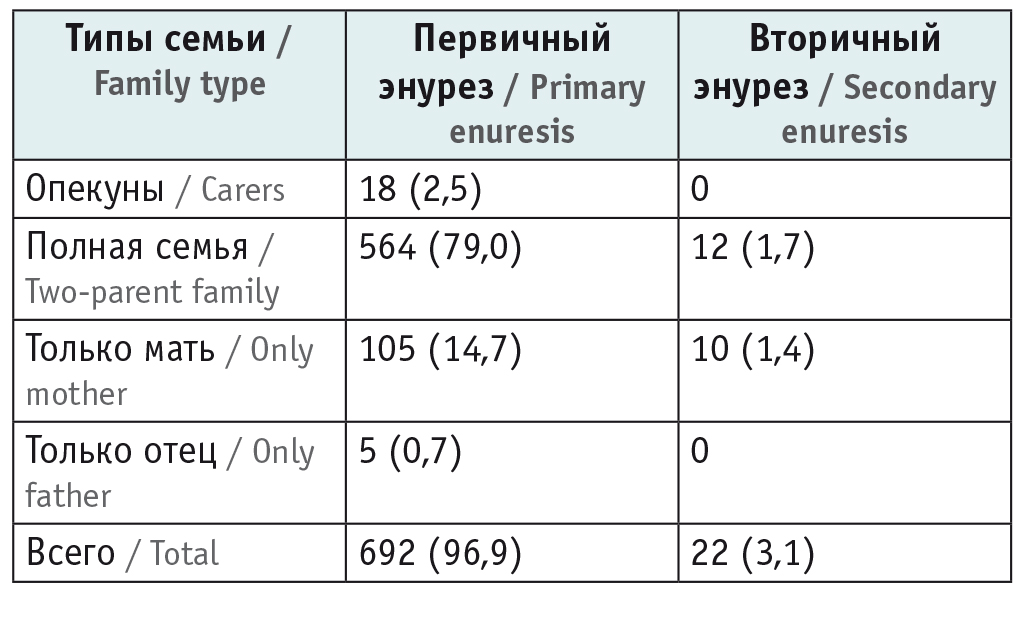

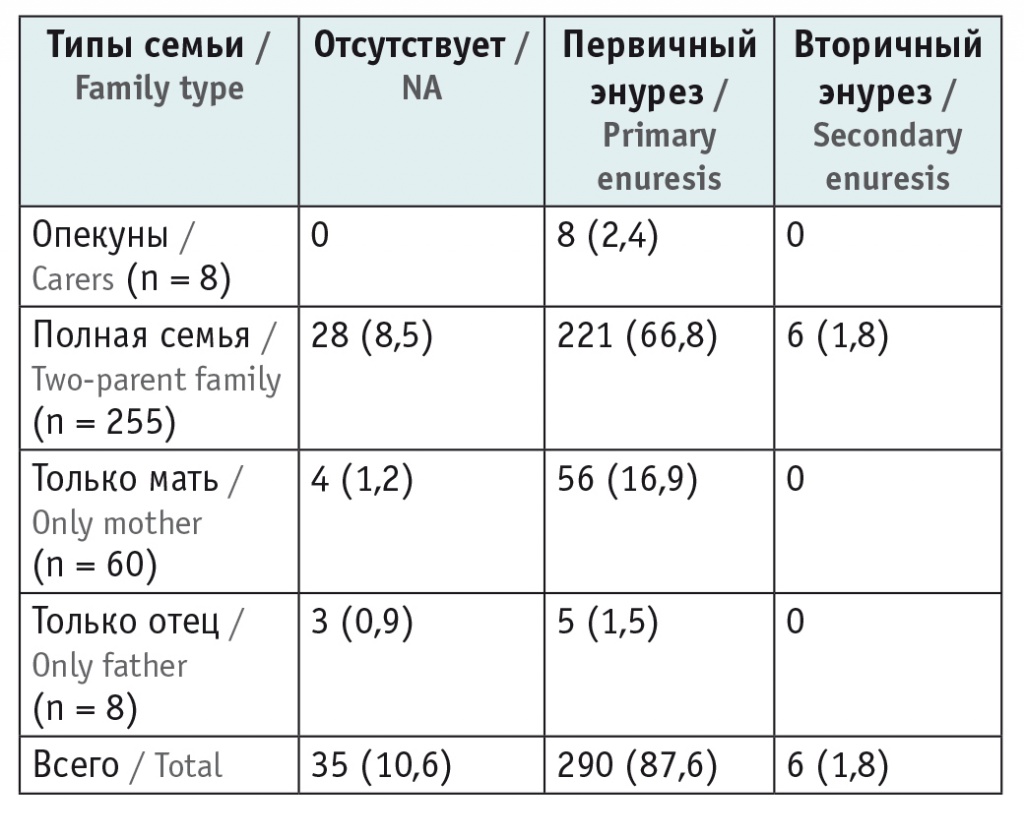

Зависимость частоты разных типов энуреза от состава семьи представлена в таблице 4.

Таблица 4

Зависимость частоты видов энуреза от типа семьи (n = 714), n (%)

Из 714 детей с недержанием мочи во время сна, подавляющее большинство (96,9%) страдали первичным энурезом, и лишь у 22 человек (3,1%) был диагностирован вторичный энурез (р < 0,001). При этом первичный энурез регистрировался у больных из всех типов семей (полных, неполных, с опекунами), а вторичный — только у пациентов из полных семьей и из семей, где ребенка воспитывала только мать.

Установлено, что энурез у детей из полных семей (n = 645) встречался так же часто (89,3%), как и у пациентов (88,9%) из неполных семей (n = 135) (р = 0,892). Дети, страдавшие недержанием мочи во сне, чаще воспитывались опекунами (90%) или только матерями (92,7%) (р = 0,674), в то время как у детей, которые росли только с отцом, энурез имел место в 2 раза реже (45,5%) (р = 0,011 и р < 0,001, соответственно).

Интересно и то, что среди 22 больных с вторичным энурезом 10 (45,5%) росли в неполных семьях и воспитывались матерью, в то время как среди 692 детей с первичным энурезом в неполных семьях росли только 110 человек (15,9%) (р < 0,001).

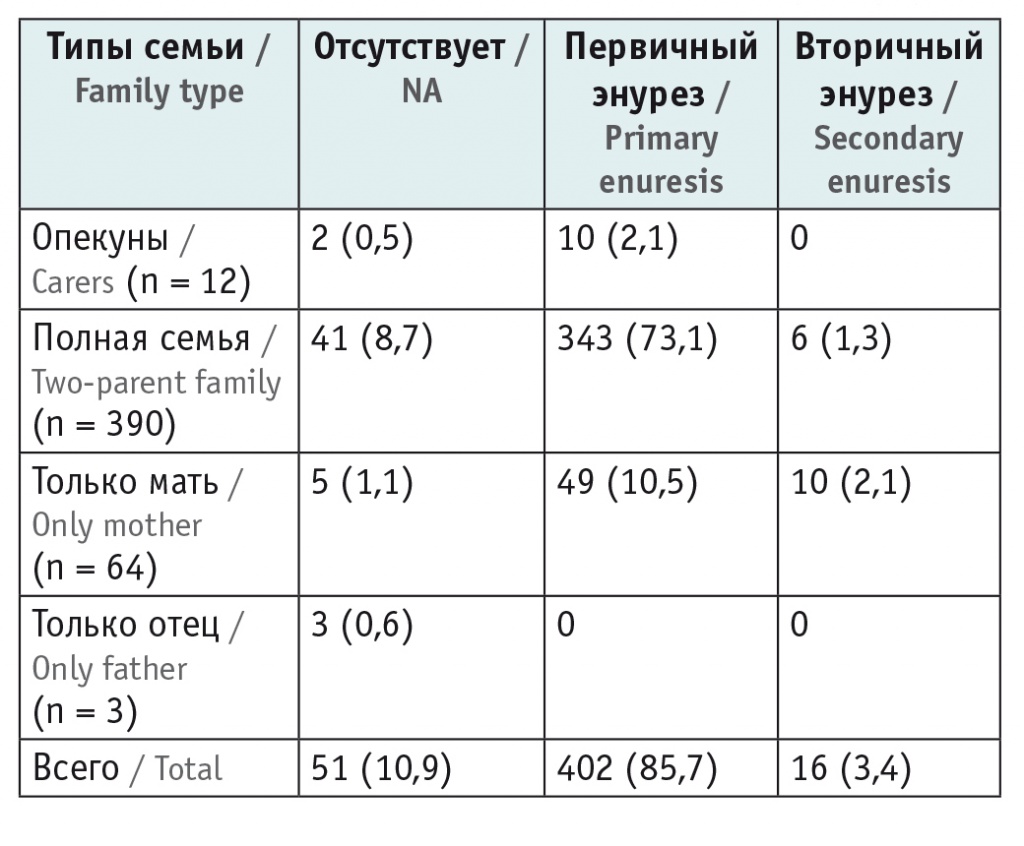

Частота встречаемости энуреза в зависимости от типа семьи отдельно у мальчиков и девочек приведена в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Наличие энуреза в зависимости от типа семьи у мальчиков (n = 331), n (%)

Таблица 6

Наличие энуреза в зависимости от типа семьи у девочек (n = 469), n (%)

Энурез одинаково часто имел место у мальчиков (n = 296; 89,4%) и у девочек (n = 418; 89,1%) (р = 0,893). При этом 61 мальчик (18,4%) и 59 девочек (12,6%) с энурезом воспитывались в неполных семьях (р = 0,021).

Из 8 мальчиков, воспитывающихся в неполных семьях отцами, энурез отмечался у 5 (62,5%), но ни у одной из трех девочек, воспитывающихся только отцом, энуреза не было. В то же время среди мальчиков и девочек из неполных семей, представленных только матерью, энурез встречался с равной частотой: 93,3% и 92,2% соответственно (р = 0,814).

У всех 8 мальчиков из семей с опекунами диагностирован исключительно первичный энурез, и МЭ регистрировали чаще, чем Не-МЭ: 87,5% против 12,5% (р = 0,010). При этом в данной подгруппе эпизоды ДНМ отсутствовали.

У мальчиков из полных семей (n = 255) Не-МЭ (62,4%) был более распространен, чем МЭ (26,7%) и ДНМ (10,9%) (в каждом случае р < 0,001). Та же картина наблюдалась у мальчиков, которых воспитывала только мать (n = 60): 65% против 28,3% (р = 0,002) и 6,7% соответственно (р < 0,001). В неполных семьях, где сыновей воспитывал только отец (n = 8), статистически значимые различия между частотой Не-МЭ (37,5%), МЭ (25%) и ДНМ (37,5%) не выявлены (р = 0,598 и р = 1,0 соответственно).

У девочек, которых воспитывали опекуны (n = 12), диагностировался исключительно первичный энурез (83,3%), ДНМ имело место у 16,7% (р = 0,004). У пациенток данной подгруппы, как и у мальчиков, МЭ был более распространен, чем Не-МЭ: 75% против 8,3% (р = 0,003). У девочек из полных семей (n = 390) чаще выявлялся Не-МЭ: 62,3% против 27,2% случаев МЭ и 10,5% ДНМ (в каждом случае р < 0,001).

У девочек, которых воспитывала только мать (n = 64), наиболее часто встречался Не-МЭ: 64,1% против 28,1% МЭ и 7,8% ДНМ (в каждом случае р < 0,001). У пациенток из неполной семьи с отцом (n = 3) эпизодов энуреза не было, а все расстройства МИ были представлены ДНМ.

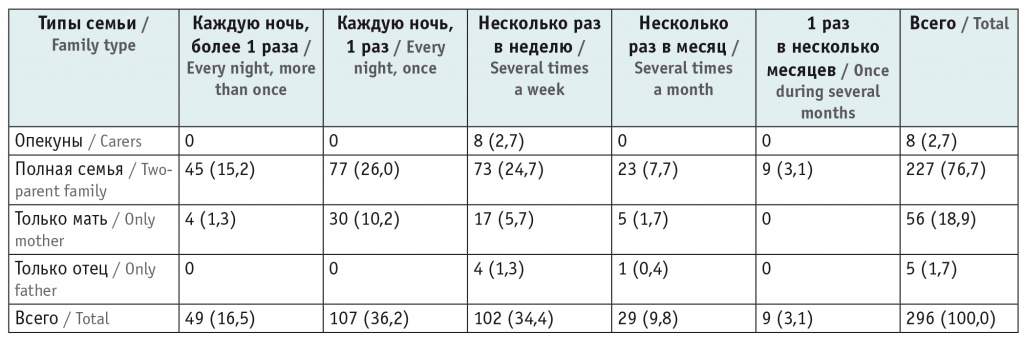

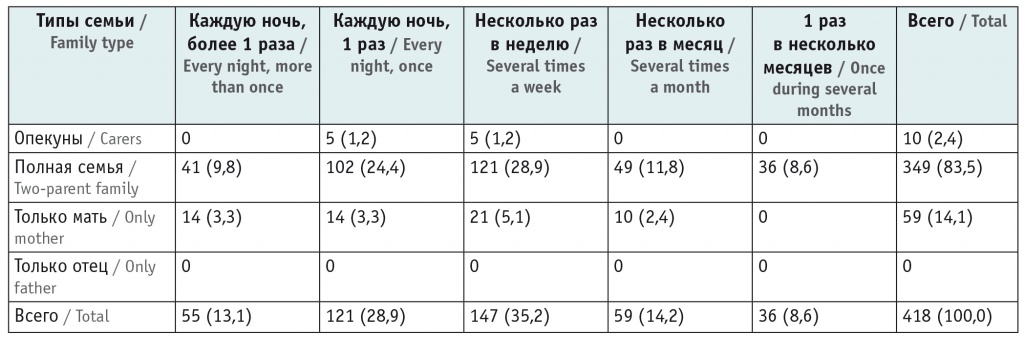

Нами проанализирована выраженность энуреза у детей из семей разных типов в зависимости от пола (табл. 7, 8).

Таблица 7

Частота энуреза в зависимости от типа семьи у мальчиков (n = 296), n (%)

Таблица 8

Частота энуреза в зависимости от типа семьи у девочек (n = 418), n (%)

В полных семьях чаще всего энурез регистрировался от 1 раза за ночь до нескольких раз в неделю как у мальчиков, так и у девочек: 150 (66,1%) и 223 (63,9%) ребенка (р = 0,589). В неполных семьях с матерью у мальчиков (n = 56) значимо чаще отмечался еженощный энурез (53,6%), а у девочек (n = 59) — эпизоды недержания мочи во сне от 1 раза за ночь и более (в каждом случае 23,7%) до нескольких эпизодов в неделю (35,6%).

В полных семьях частые эпизоды энуреза (1 и более раз за ночь) имели место у 122 (53,7%) мальчиков и у 143 (41%) девочек (р = 0,003). У мальчиков (n = 61) и девочек (n = 59) из неполных семей частые эпизоды энуреза (1 и более раз за ночь) были почти одинаково распространены: 34 (55,7%) и 28 (47,5%) (р = 0,371).

Все мальчики и девочки с редкими эпизодами энуреза (1 раз в несколько месяцев) росли в полных семьях. Обращает на себя внимание и тот факт, что в семьях, где мальчиков воспитывали опекуны или отцы, дети упускали мочу во сне не чаще нескольких раз в неделю. Из 10 девочек с энурезом, которых воспитывали опекуны, 50% упускали мочу каждую ночь, а 50% — несколько раз в неделю.

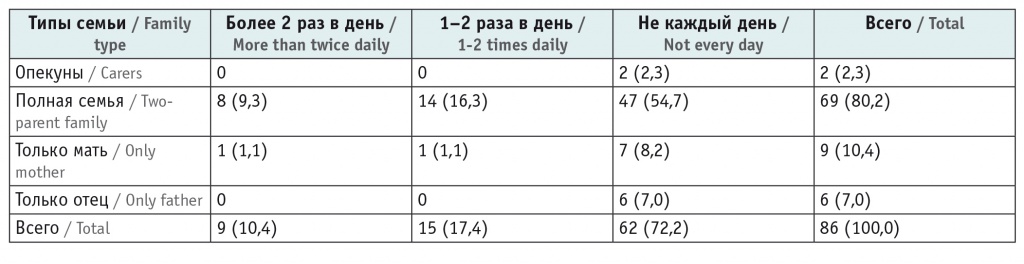

Частота изолированного ДНМ в зависимости от типа семьи представлена в таблице 9.

Таблица 9

Частота дневного недержания мочи в зависимости от типа семьи (n = 86), n (%)

ДНМ чаще отмечалось у детей из полных семей, чем у пациентов, воспитанием которых занимались опекуны, только мать или только отец (в каждом случаев р < 0,001). При этом у 47 (68,1%) детей из полных семей частота ДНМ была невысокой (не каждый день). У всех 6 пациентов из неполных семей с отцами выраженность ДНМ была минимальной (не каждый день).

Частые эпизоды недержания мочи во время бодрствования (2 и более раз за день) отмечались у 8 (11,6%) детей из полных семей и у 1 (6,7%) ребенка из неполной семьи (n = 15) (р = 0,577).

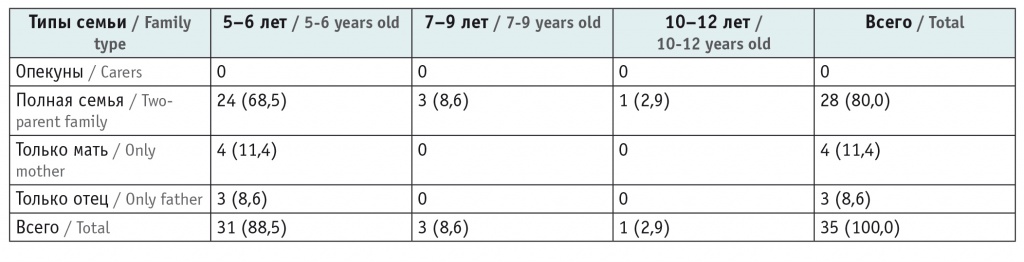

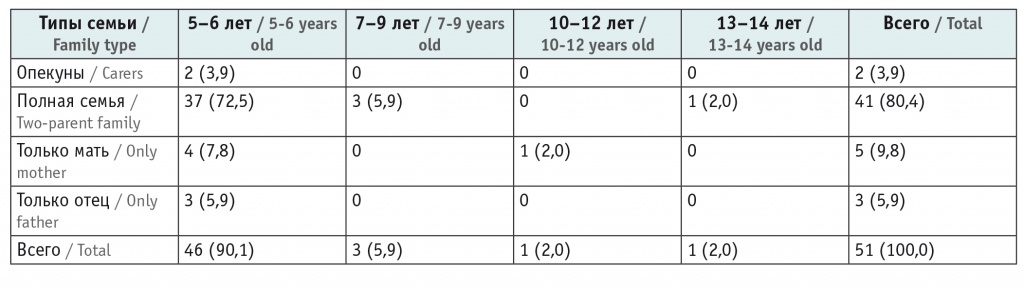

Зависимость возраста появления ДНМ от типа семьи у наблюдаемых детей представлена в таблицах 10 и 11.

Таблица 10

Возраст дебюта дневного недержания мочи в зависимости от типа семьи у мальчиков, n (%)

Таблица 11

Возраст дебюта дневного недержания мочи в зависимости от типа семьи у девочек, n (%)

Из 28 мальчиков с ДНМ, росших в полных семьях, первые признаки заболевания чаще проявлялись в 5–6 лет, чем в раннем и среднем школьном возрасте: 85,7% против 10,7% и 3,6% (в каждом случае р < 0,001). У всех мальчиков из неполных семей дебют ДНМ приходился на возраст 5–6 лет.

Среди девочек закономерность была в целом той же: дебют заболевания пришелся на ранний возраст у 90,3% девочек с ДНМ из полных семей, на возраст 7–9 лет — у 7,3%, на возраст 13–14 лет — у 2,4% (в каждом случае р < 0,001). Среди девочек из неполных семей (n = 8) дебют заболевания в раннем возрасте отмечался у 7 (87,5%), а у 12,5% — в возрасте 10–12 лет.

В полных семьях мальчики и девочки страдали ДНМ одинаково часто: из 255 мальчиков из полных семей недержание мочи во время бодрствования диагностировано у 28 (10,9%), а из 390 девочек — у 41 (10,5%) (р = 0,872). В неполных семьях картина была такой же: ДНМ имело место у 7 (10,3%) из 68 мальчиков и у 8 (11,9%) из 67 девочек (р = 0,768).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные данные выявили ряд особенностей в проявлении, степени выраженности и характере течения различных вариантов нарушения мочеиспускания (МИ) неорганического генеза у детей в зависимости от их пола, возраста и состава семьи. Показано, что социальный фактор нарушений МИ имеет высокую значимость. Это необходимо учитывать как при сборе анамнеза у детей с нарушениями МИ, так и при составлении индивидуального плана их обследования, лечения и реабилитации. Привлечение клинических психологов для обследования детей с нарушениями МИ неорганического генеза позволит значительно повысить эффективность диагностики, лечения и реабилитации этих пациентов.

Поступила: 18.12.2019

Принята к публикации: 16.01.2020