ВВЕДЕНИЕ

Нарушения мочеиспускания (НМ) у детей остаются острой и актуальной проблемой педиатрии, что обусловлено высокой заболеваемостью — по данным разных авторов, 10% [1] и даже 15–20% [2]. В 75,2% случаев НМ имеют неорганический генез [3], когда не выявляются нейрогенные расстройства и анатомические дефекты [4, 5].

Одним из основных проявлений НМ, ухудшающих качество жизни пациентов, является недержание мочи, которое регистрируется у 21,7% детей 8–17 лет [6]: у 7–12% пациентов во время сна [7] и у 6–10% детей в период бодрствования [7, 8]. В 40–50% случаев НМ комбинируются с хроническим запором (ХЗ) и/или недержанием кала (НК) и проявляются как сочетанные нарушения функции тазовых органов (СНФТО) [9].

Недержание мочи во время сна (энурез) и/или бодрствования негативно влияет на психологический статус детей, приводит к социальной дезадаптации и конфликтам со сверстниками, а также резко снижает качество жизни всей семьи [2]. К тому же, по данным Международного общества по проблемам недержания мочи у детей (International Children’s Continence Society, ICCS), 20–30% пациентов с энурезом имеют по крайней мере одно психическое или психиатрическое расстройство, что в 2 раза превышает аналогичные показатели у здоровых детей [10].

Среди уже ставших традиционными методов лечения НМ неорганического генеза у детей — фармакотерапии, физиотерапии и немедикаментозной терапии — последней отдают предпочтение наиболее часто. К немедикаментозным методам лечения НМ неорганического генеза относят уротерапию, внушение и самовнушение, мочевые будильники (аларм-терапию), а также функциональное биологическое управление (ФБУ-терапию) в режиме электромиографии (ЭМГ) [11].

ФБУ-терапия в режиме ЭМГ — это комплекс упражнений для мышечного аппарата промежности, который базируется на методике А. Кегеля, гармонично сочетает напряжение и расслабление мышц тазового дна с одновременной релаксацией мышц-антагонистов. Сеансы ФБУ-терапии в режиме ЭМГ проводятся в форме интерактивной динамической игры под контролем аппаратно-компьютерного комплекса, что препятствует угасанию у детей интереса к занятиям [12].

Применение ФБУ-терапии в режиме ЭМГ у детей с НМ неорганического генеза и СНФТО способствует восстановлению центральных механизмов регуляции мочеиспускания и дефекации, нормализации детрузорно-сфинктерных взаимоотношений, улучшению кровообращения органов малого таза, что обусловливает высокий клинический эффект данного метода лечения [11, 13].

По результатам наших наблюдений, эффективность ФБУ-терапии в режиме ЭМГ у детей с НМ неорганического генеза составляет 84,4%, а с СНФТО — 74,6% [14]. Показано также влияние медикаментозной и немедикаментозной терапии на нивелирование патохарактерологических черт и особенностей личности у детей с НМ неорганического генеза и СНФТО [11], однако сведения об этом единичны и носят разрозненный характер.

Таким образом, с учетом социальной значимости расстройств мочеиспускания мы сформулировали цель исследования: выявить и оценить влияние ФБУ-терапии в режиме ЭМГ на клинические проявления НМ неорганического генеза и СНФТО и на сопутствующее им психологическое состояние детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2011–2018 гг. на базе нефрологического отделения филиала № 2 и Консультативно-диагностического центра ГБУЗ «Морозовская ДГКБ» Департамента здравоохранения города Москвы выполнено проспективное контролируемое параллельное клиническое исследование. После получения письменного добровольного информированного согласия законных представителей пациентов нами обследованы 2043 ребенка от 7 до 18 лет (средний возраст — 10,1 ± 3,1 года) с ведущей жалобой на недержание мочи.

В соответствии с критериями ICCS (2011, 2016), НМ неорганического генеза выявлены у 1524 детей (869 девочек и 655 мальчиков), из которых методом случайных чисел отобраны 515 человек. Из них на предложенное лечение добровольно письменно согласились законные представители 334 пациентов, которые были включены в исследование и разделены на две независимые группы по 167 человек в каждой.

Основную группу (ОГ) составили 153 ребенка (66 мальчиков и 87 девочек), ежедневно получавшие сеансы ФБУ-терапии в режиме ЭМГ № 10 со стандартным типом интенсивности без предшествующей электростимуляции (14 детей из 167 выбыли из исследования). В группу сравнения (ГС) вошли 102 ребенка (43 мальчика и 59 девочек), которые в течение 1 мес получали медикаментозную метаболическую терапию (ММТ): натриевую соль N-никотиноил-γ-аминомасляной кислоты в дозе 5 мг/кг в сутки [15] в три приема (65 детей из 167 выбыли из исследования).

Комплексное нефро-урологическое и гастроэнтерологическое обследование пациентов включало сбор анамнеза, физикальное исследование, оценку физического развития детей, клинический и биохимический анализы крови, анализы мочи (общий, биохимический, по Нечипоренко, пробу по Зимницкому, посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам), контроль ритмов спонтанных мочеиспусканий и дефекаций, заполнение квалиметрических таблиц, УЗИ почек, мочевого пузыря и органов брюшной полости, урофлоуметрию, а по показаниям — рентгенологические, эндоскопические исследования и обследование запирательного аппарата прямой кишки.

Все дети были осмотрены неврологом, урологом (мальчики), гинекологом (девочки), а пациентов с дополнительными жалобами на запоры или НК консультировал гастроэнтеролог.

Выполнялось комплексное психологическое обследование детей до и после лечения с определением преобладающих эмоций, уровней тревожности, притязаний и самооценки, включавшее применение проективной методики «Волшебная страна чувств» по Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой (в модификации Г.А. Адашинской), шкалы явной тревожности The Children’s Form of Manifest Anxiety Scale, шкалы личностной тревожности А.М. Прихожан, теста оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина), а также методику исследования самооценки по Дембо-Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан).

Статистический анализ проводился с помощью прикладного пакета программ Statistica 6.1 и приложения MS Excel for Windows XP. Для сравнения зависимых выборок использовался W-критерий Вилкоксона, для сравнения независимых групп — U-критерий Манна — Уитни и Краскела — Уоллиса. Анализ взаимосвязи между исследуемыми признаками проводился при помощи метода ранговой корреляции по Спирмену, а оценка силы выявленных корреляционных зависимостей — с применением шкалы Чеддока. При значении р < 0,05 результаты считались диагностически значимыми.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У 90 детей (58,8%) из ОГ и 58 (56,9%) из ГС диагностировались исключительно НМ неорганического генеза (р = 0,752), а у 63 (41,2%) и 44 (43,1%) пациентов соответственно выявлялись СНФТО в виде различных комбинаций НМ, ХЗ и НК (р = 0,764).

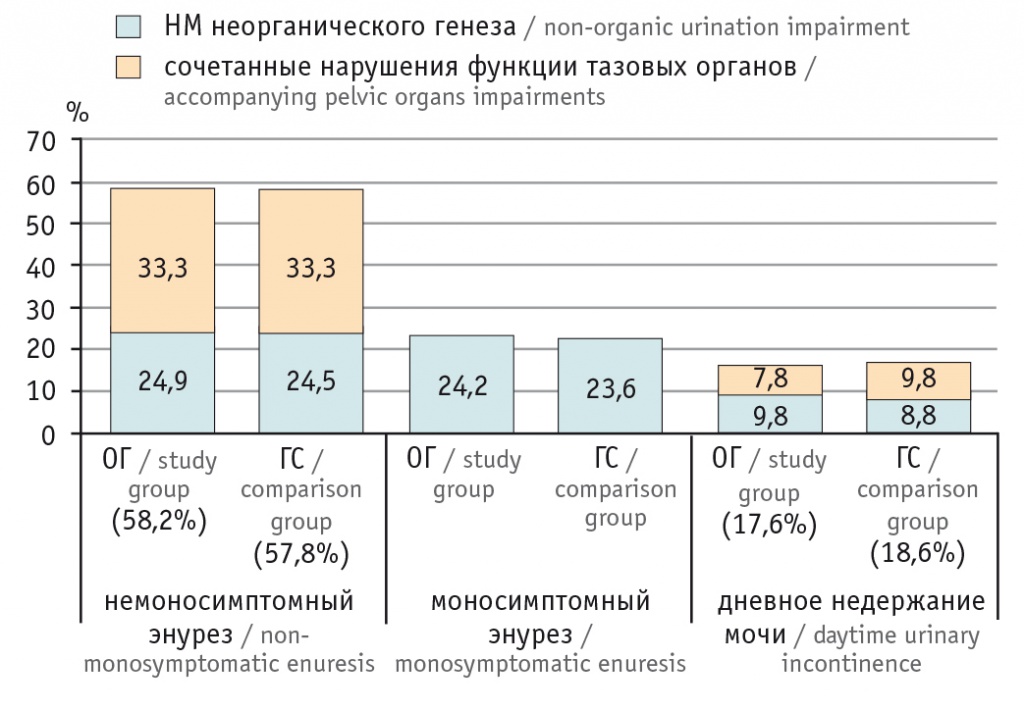

Обнаружено, что в ОГ и ГС у 89 и 59 человек соответственно был немоносимптомный энурез (Не-МЭ), который в трети случаев комбинировался с ХЗ и/или НК в СНФТО, а в четверти случаев проявлялся исключительно недержанием мочи (рис. 1).

Рис. 1. Клинические проявления нарушений мочеиспускания (НМ) неорганического генеза у детей основной группы (ОГ) (n = 153) и группы сравнения (ГС) (n = 102)

Моносимптомный энурез (МЭ) диагностировался реже, у каждого четвертого ребенка (у 37 детей ОГ и у 24 из ГС), а дневное недержание мочи (ДНМ) — почти у каждого пятого пациента (у 27 детей ОГ и у 19 из ГС), и в половине случаев оно комбинировалось с ХЗ и/или НК в СНФТО. Таким образом, у обследованных детей Не-МЭ встречался чаще МЭ и ДНМ (в каждом случае р < 0,001).

Почти у каждого третьего пациента из ОГ (46 (30,1%) человек) и ГС (28 (27,4%) детей) чаще всего диагностировалось сочетание Не-МЭ, ХЗ и НК. Подобная «двойная» инконтиненция — недержание мочи и НК — значительно ухудшала психоэмоциональное состояние детей и нарушала их социальную адаптацию.

У большинства обследованных детей из ОГ (n = 126; 82,3%) и ГС (n = 83; 81,4%) отмечался энурез в виде изолированного симптома или в качестве компонента СНФТО, причем первичный энурез превалировал над вторичным (ОГ — 77,8% vs 22,2%, р < 0,001; ГС — 75,9% vs 24,1%, р < 0,001). У 39,7% пациентов ОГ и 41% из ГС выявлялось недержание мочи 1 раз за ночь, а у 30,9 и 32,5% соответственно отмечался энурез от 1 до 6 раз в неделю. У обследованных детей энурез во время ночного сна имел место чаще недержания мочи во время дневного и ночного сна (ОГ — 90,5% vs 8,7%, р < 0,001 и ГС — 89,2% vs 9,6%, р < 0,001), а энурез во время дневного сна диагностировался совсем редко.

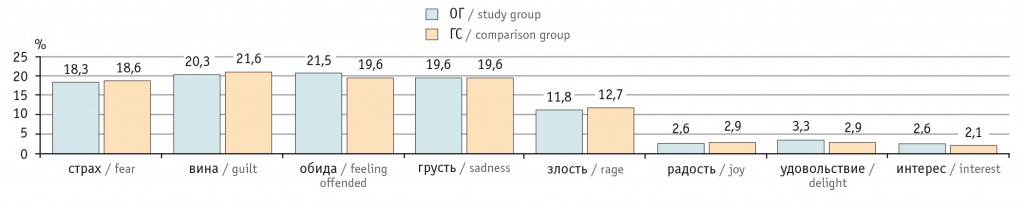

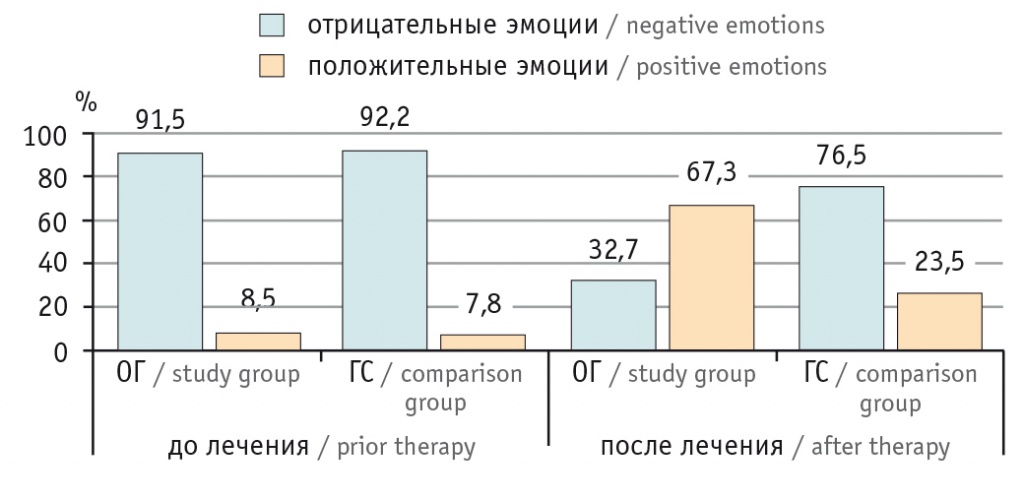

По данным проективной методики «Волшебная страна чувств», 140 (91,5%) детей из ОГ и 94 (92,2%) ребенка из ГС на область бедер и таза (проблемной для них зоны) до лечения чаще проецировали негативные эмоции (страх, вину, обиду, грусть и злость), которые преобладали над позитивными эмоциями (радостью, удовольствием, интересом — 8,5% и 7,8% случаев соответственно, р < 0,001) (рис. 2).

Рис. 2. Проекция эмоций у детей основной группы (ОГ) и группы сравнения (ГС) на область таза и бедер до лечения. Во всех случаях для различий между ОГ и ГС р > 0,1

Установлено, что исходно у детей из ОГ с НМ неорганического генеза и СНФТО четырьмя преобладающими отрицательными эмоциями были обида (n = 33; 21,5%), вина (n = 31; 20,3%), грусть (n = 30; 19,6%), страх (n = 28; 18,3%). В ГС дети с НМ неорганического генеза и СНФТО на область таза и бедер чаще всего также проецировали вину (n = 22; 21,6%), обиду (n = 20; 19,6%), грусть (n = 20; 19,6%), страх (n = 19; 18,6%). Таким образом, до лечения у обследованных больных наблюдались в основном отрицательные эмоции. При этом у пациентов с НМ неорганического генеза из ОГ (n = 90) и ГС (n = 58) ведущей отрицательной эмоцией была обида (21 (23,3%) и 14 (24,1%) соответственно), а у детей с СНФТО из ОГ (n = 63) и ГС (n = 44) — грусть (18 (28,6%) и 12 (27,3%) соответственно).

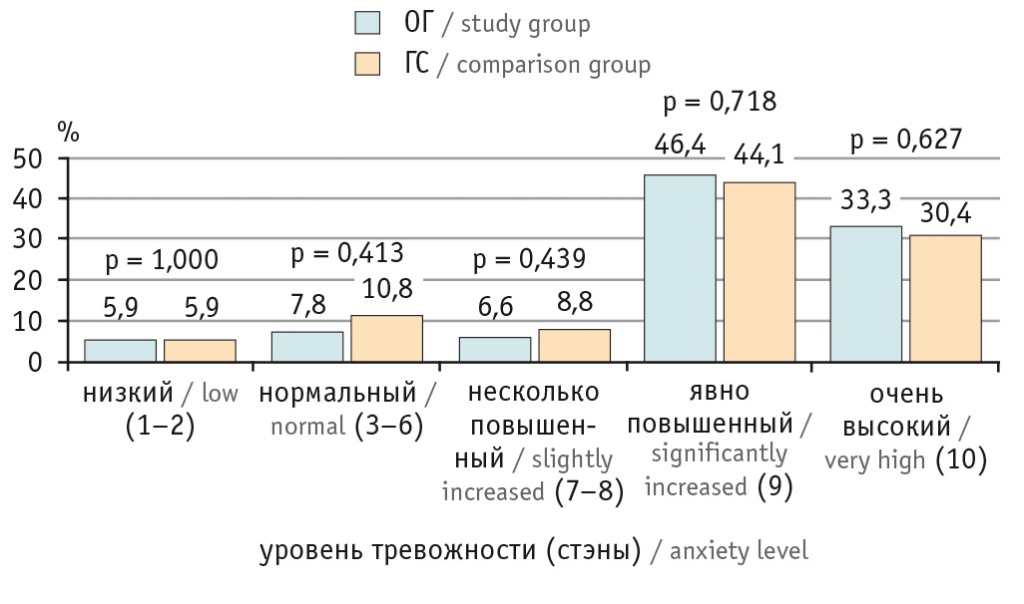

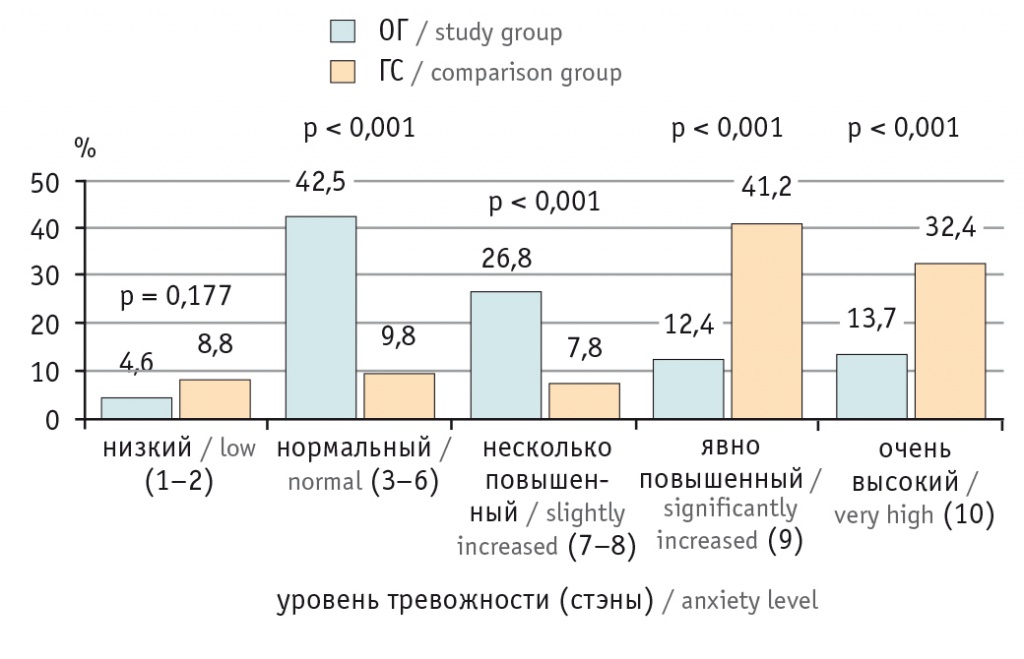

У детей исследуемых групп оценивали уровень тревожности, для чего полученные в ходе тестирования «сырые» баллы были переведены в стэны (рис. 3).

Рис. 3. Уровень тревожности у детей основной группы (ОГ) и группы сравнения (ГС) до лечения

В исследуемых группах до лечения почти у каждого второго ребенка наблюдалась явно повышенная тревожность, а у каждого третьего — очень высокая. Таким образом, явно повышенная и очень высокая тревожность суммарно преобладала над несколько повышенной, нормальной и низкой тревожностью как у детей из ОГ (79,7% vs 20,3%, р < 0,001), так и в ГС (74,5% vs 25,5%, р < 0,001).

Если у пациентов с НМ неорганического генеза из ОГ (n = 90) и ГС (n = 58) явно повышенная тревожность встречалась чаще очень высокой (55 (61,1%) vs 17 (18,9%), р < 0,001 и 36 (62,1%) vs 11 (19%), р < 0,001), то у детей с СНФТО из ОГ (n = 63) и ГС (n = 44), наоборот, очень высокая тревожность выявлялась более часто, чем явно повышенная (34 (54%) vs 16 (25,4%), р < 0,002 и 24 (54,5%) vs 10 (22,7%), р = 0,003). Таким образом, преобладание очень высокой тревожности при СНФТО свидетельствовало о более выраженной невротизации детей с комбинацией расстройств мочеиспускания и дефекации неорганического генеза, чем у пациентов с НМ неорганического генеза, у которых превалировала явно повышенная тревожность.

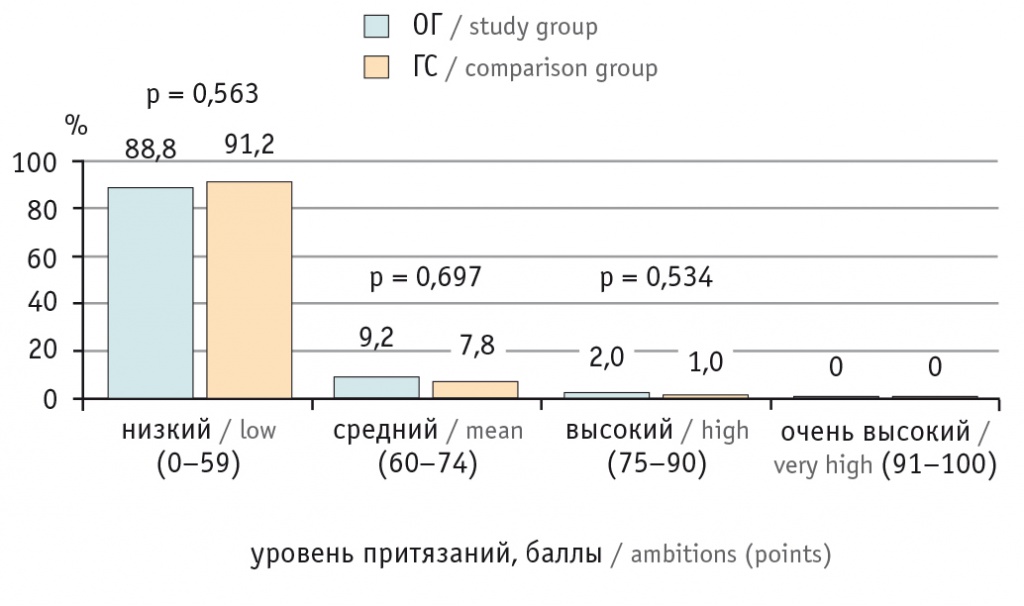

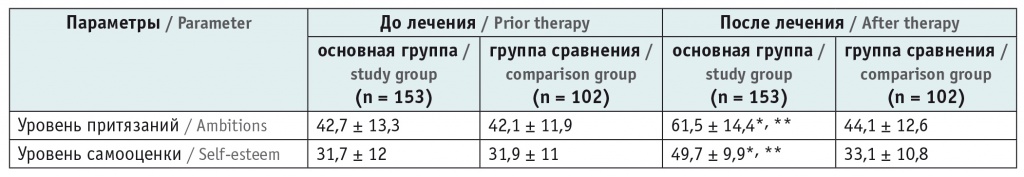

В исследуемых группах был определен исходный уровень притязаний (УП) (рис. 4).

Рис. 4. Уровень притязаний у детей основной группы (ОГ) и группы сравнения (ГС) до лечения

До лечения у детей из ОГ и ГС преобладал низкий УП (136 и 93 ребенка) и лишь у каждого десятого пациента диагностировался средний УП (14 и 8 человек), при этом высокий УП выявлялся крайне редко (3 и 1 ребенок), а очень высокий УП не встречался.

УП у пациентов ОГ и ГС до лечения статистически значимо не различались (42,7 ± 13,3 vs 42,1 ± 11,9 балла, р = 0,713), имели низкие значения (менее 60 баллов) и свидетельствовали о крайне неблагоприятном развитии личности обследованных детей.

УП у пациентов из ОГ и ГС с СНФТО был значимо ниже, чем у детей с НМ неорганического генеза: 32,6 ± 8,7 и 32,9 ± 8,2 балла vs 49,9 ± 11,2 и 48,9 ± 9,7 балла соответственно (во всех случаях р < 0,001).

Полученные данные коррелировали с преобладанием тревожности у детей ОГ (r = –0,74) и ГС (r = –0,78). Таким образом, до лечения у детей с СНФТО наблюдались более выраженные психоэмоциональные нарушения по сравнению с таковыми у пациентов, страдавших НМ неорганического генеза.

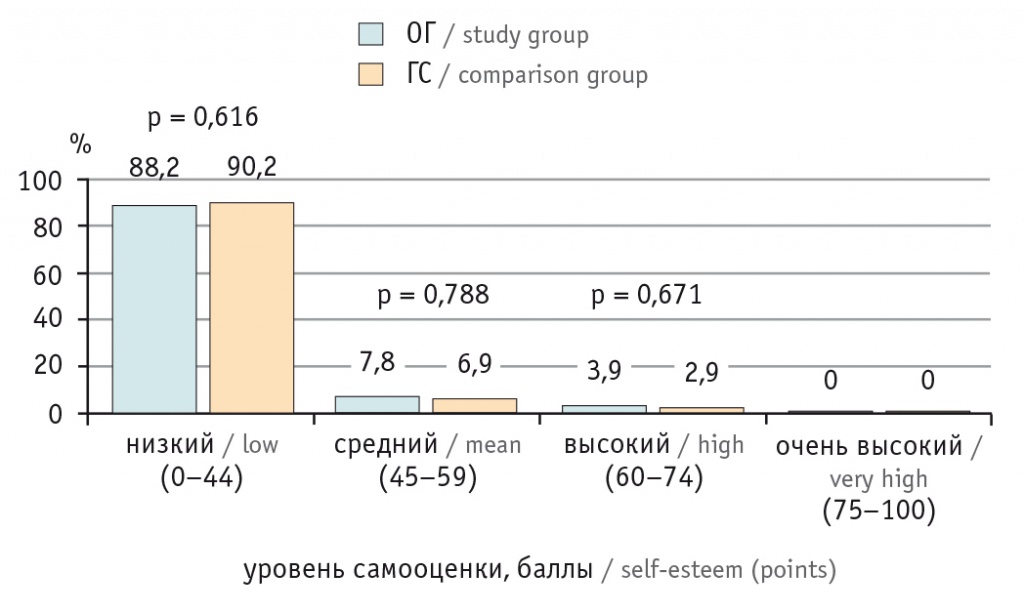

У обследованных детей нами также определен исходный уровень самооценки (УС) (рис. 5).

Рис. 5. Уровень самооценки у детей основной группы (ОГ) и группы сравнения (ГС) до лечения

До лечения у детей обеих групп чаще был низкий УС (135 и 92 человека соответственно), почти у каждого десятого пациента наблюдался средний УС (12 и 7 детей), на высокий УС приходились единичные случаи (6 и 3 ребенка), а очень высокий УС не выявлялся.

УС у детей ОГ и ГС до лечения статистически значимо не различались (31,7 ± 12 vs 31,9 ± 11 баллов, р = 0,893), имели низкие значения (44 балла и менее) и свидетельствовали о недооценке пациентами себя и своих возможностей, а также о крайне неблагополучном развитии их личности.

При этом УС у детей с НМ неорганического генеза из ОГ и ГС не отличался от УС пациентов с СНФТО из обеих групп: 31,2 ± 11,8 и 30,8 ± 9,2 балла vs 32,6 ± 12,2 и 33,3 ± 13 баллов.

Таким образом, до лечения у детей из ОГ и ГС преобладали негативные эмоции (91,5% и 92,2%), низкий УП (88,8 и 91,2%) и низкий УС (88,2% и 90,2%), что в совокупности с высоким уровнем тревожности (79,7% и 74,5%) свидетельствовало о течении НМ неорганического генеза и СНФТО на крайне неблагоприятном психоэмоциональном фоне. При этом у детей с СНФТО отмечались более выраженные нарушения психоэмоционального фона.

Установлено, что эффективность ФБУ-терапии в режиме ЭМГ у детей с НМ неорганического генеза (n = 90) и СНФТО (n = 63) была выше таковой ММТ у пациентов с НМ неорганического генеза (n = 58) и СНФТО (n = 44): 76 (84,4%) vs 28 (48,3%) и 47 (74,6%) vs 18 (40,9%), в обоих случаях р < 0,001.

У обследованных детей после лечения проведена оценка спектра эмоций, уровня тревожности, УП и УС. Выявлено, что после ФБУ-терапии в режиме ЭМГ положительные эмоции (радость, удовольствие, интерес), проецируемые детьми ОГ на тазобедренную область, стали преобладать над отрицательными (страхом, виной, обидой, грустью и злостью) (рис. 6).

Рис. 6. Эмоции у детей основной группы (ОГ) и группы сравнения (ГС) до и после лечения. Во всех случаях для различий между частотой отрицательных и положительных эмоций р < 0,001

В ОГ после лечения радость на тазобедренную область стал проецировать каждый третий ребенок (n = 47; 30,7%), удовольствие — каждый пятый (n = 31; 20,3%; р = 0,038), а интерес — каждый шестой (n = 25; 16,3%; р = 0,003). При этом доля отрицательных эмоций у пациентов ОГ сократилась почти на две трети по сравнению с исходными значениями (с 91,5% до 32,7%). Однако у детей ГС выраженной инверсии эмоционального фона не произошло, и отрицательные эмоции продолжили превалировать над положительными. Таким образом, лишь у детей ОГ, получивших ФБУ-терапию в режиме ЭМГ, преобладающий эмоциональный фон стал положительным.

Установлено, что у пациентов ОГ, получивших ФБУ-терапию в режиме ЭМГ, произошла инверсия тревожности с явно повышенного и очень высокого уровня (79,7%) до нормального и несколько повышенного (71,1%) (рис. 7).

Рис. 7. Уровень тревожности у детей основной группы (ОГ) и группы сравнения (ГС) после лечения

В ГС после ММТ явно повышенная и очень высокая тревожность суммарно продолжила преобладать над нормальной и несколько повышенной — 75 (73,6%) vs 18 (17,6%) (р < 0,001). Следовательно, лишь ФБУ-терапия в режиме ЭМГ уменьшила частоту высокой и повышенной тревожности у детей с НМ неорганического генеза и СНФТО.

Установлено, что применение ФБУ-терапии в режиме ЭМГ у детей из ОГ с НМ неорганического генеза и СНФТО обеспечивает смену эмоционального фона с негативного на позитивный, позволяет уменьшить тревожность, повысить УП и УС (табл.).

Таблица

Динамика уровней притязаний и самооценки у детей, баллы

* Отличия от группы сравнения статистически значимы (р < 0,001).

** Отличия от показателей до лечения статистически значимы (р < 0,001).

Подобная положительная динамика в ГС отсутствовала: у 78 (76,5%) детей сохранились негативные эмоции, у 75 (73,6%) продолжила превалировать явно повышенная и очень высокая тревожность, а у 87 (85,3%) и 90 (88,2%) пациентов сохранились низкие значения УП и УС соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение функционального биологического управления в режиме электромиографии у детей с нарушениями мочеиспускания неорганического генеза и сочетанными нарушениями функции тазовых органов позволяет не только эффективно купировать клинические симптомы этих заболеваний, но и изменить эмоциональный фон с негативного на позитивный, уменьшить тревожность, повысить уровни притязаний и самооценки, что в итоге приводит к улучшению качества жизни пациентов.

Поступила: 24.12.2020

Принята к публикации: 19.02.2021