По данным ВОЗ, количество пациентов с психическими заболеваниями увеличивается ежегодно, особенно в странах с развитой экономикой и высоким уровнем жизни. Однако методы ранней диагностики и профилактики данных заболеваний изучены недостаточно. Традиционные способы оценки психоэмоционального состояния (психологические опросники) в определенной степени субъективны, поэтому требуются более объективные методы, один из которых — ЭЭГ, метод оценки функциональной активности ЦНС.

Важным аспектом является ранняя диагностика психоэмоциональных расстройств у лиц юношеского возраста, что связано с их психическими особенностями: недооценкой своего психологического состояния и нежеланием обращаться к психиатрам. Это объясняет необходимость включения в комплексное обследование в рамках диспансеризации применения объективных методов диагностики тревожности и депрессии, включая количественный анализ ЭЭГ. Его преимущества — объективность, неинвазивность, а также возможность оценки результатов обследования в динамике. В настоящее время количественный анализ ЭЭГ широко используется в диагностике различных заболеваний головного мозга[1].

По данным ранее проведенных исследований, состояние эмоционального напряжения связано с увеличением мощности бета-ритма, в то время как тревожно-депрессивные состояния в большей степени ассоциируются с более медленными альфа- и тета-ритмами[2, 3]. Американская нейропсихиатрическая ассоциация оценила чувствительность и специфичность методики количественного анализа ЭЭГ для выявления тревожно-депрессивных состояний в 72–93% и 75–88% соответственно[4].

Однако исследования среди здоровых людей юношеского возраста без клинически выраженных симптомов тревожно-депрессивного синдрома для определения предикторов развития пограничных и психиатрических расстройств не проводились.

Цель настоящего исследования: изучение ассоциации показателей количественной ЭЭГ с субклинически выраженной тревогой и депрессией у здоровых индивидуумов юношеского возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в 2016–2018 гг. на базе кафедры медицинской генетики и клинической нейрофизиологии Института последипломного образования и Университетской клиники Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. В него входили 279 клинически здоровых добровольцев в возрасте от 17 до 22 лет (медиана — 18 лет): 48,7% девушек и 51,3% юношей. Проведено психологическое тестирование с использованием Опросника депрессивной симптоматики Бека, Шкалы тревожности и компьютерного программного обеспечения «НС-Психотест» («Нейрософт», г. Иваново). Выполнен спектральный, мощностной, когерентный анализ ЭЭГ с применением компьютерного электроэнцефалографического комплекса «Нейрокартограф» (МБН, г. Москва).

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistica v. 7.0 (StatSoft, США), силу корреляционной связи определяли по таблице Чеддока.

РЕЗУЛЬТАТЫ

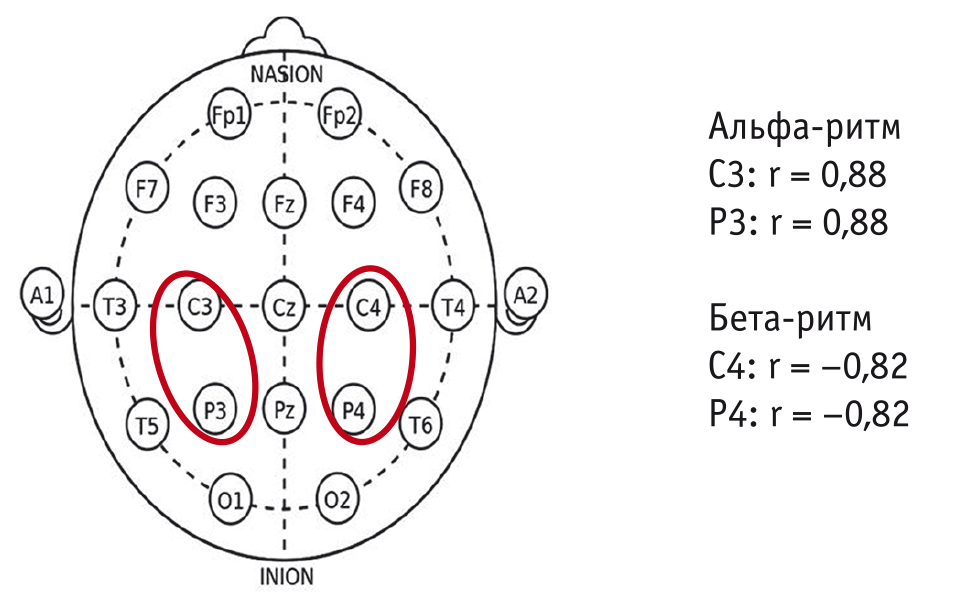

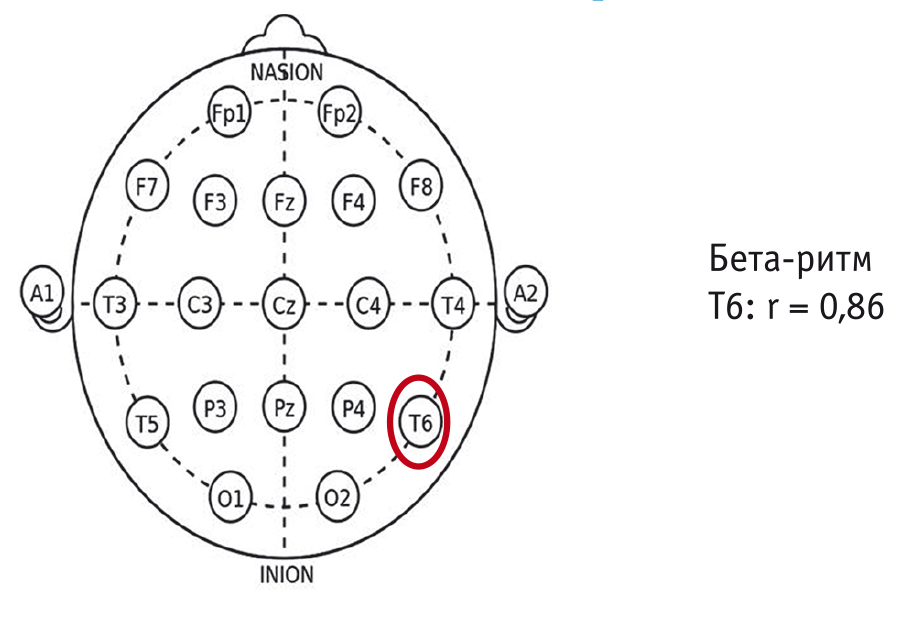

При исследовании ассоциации мощности основных ритмов ЭЭГ с уровнем межличностной тревожности зарегистрирована статистически значимая положительная корреляционная связь между высоким уровнем межличностной тревожности и мощностью альфа-ритма в теменно-центральных отделах левого полушария (С3 и Р3 — r = 0,88) и отрицательная — между высоким уровнем межличностной тревожности и мощностью бета-ритма в симметричных (теменно-центральных) отделах (С4 и Р4 — r = –0,82) (рис. 1). Отмечена сильная положительная корреляция высокого уровня самооценочной тревожности с мощностью бета-ритма в правой височной области (Т6 — r = 0,86) (рис. 2).

Рис. 1. Сильная положительная и отрицательная корреляционная связь высокого уровня межличностной тревожности и мощности альфа- и бета-ритмов

Рис. 2. Сильная положительная корреляционная связь высокого уровня самооценочной тревожности и мощности бета-ритма

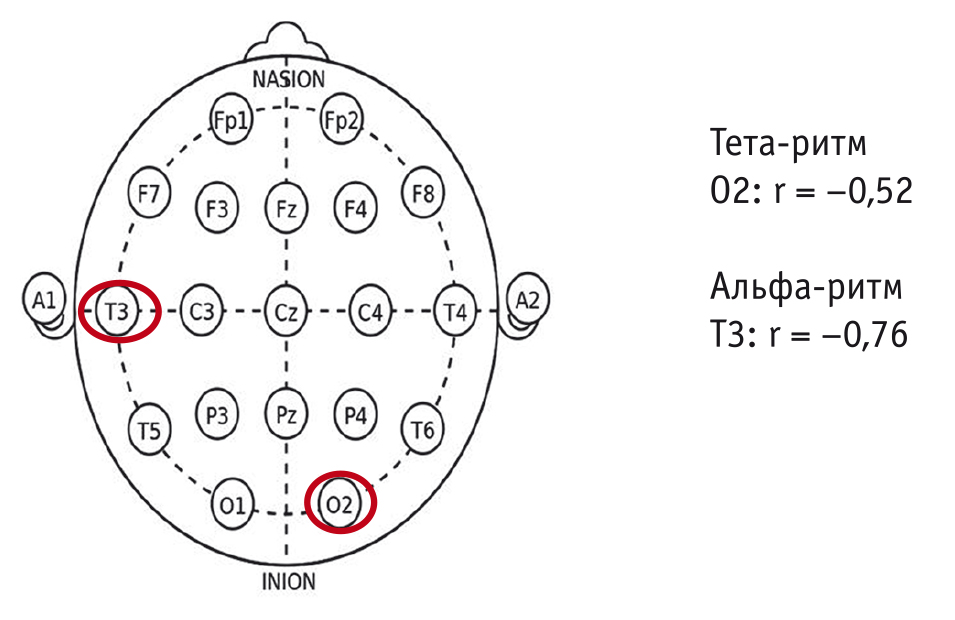

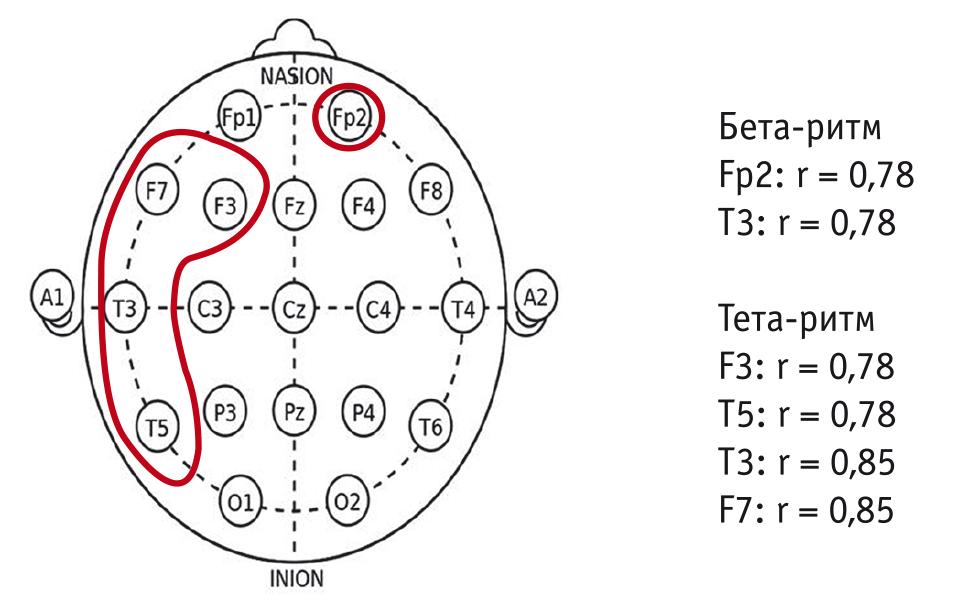

Кроме того, выявлена заметная отрицательная корреляционная связь чрезмерного спокойствия в рамках учебной тревожности с мощностью тета-ритма в задневисочно-затылочных отделах правого полушария (О2 — r = –0,52) и сильная отрицательная корреляционная связь с мощностью альфа-ритма в височных отведениях контралатерального полушария (Т3 — r = –0,76) (рис. 3). Показана сильная положительная корреляционная связь очень высокого уровня учебной тревожности с мощностью бета-ритма (Fp2 и Т3 — r = 0,78) и тета-ритма (F3 и T5 — r = 0,78; P3, T3 и F7 — r = 0,85) в лобно-височных отведениях левого полушария (рис. 4).

Рис. 3. Сильная отрицательная корреляционная связь чрезмерного спокойствия в рамках учебной тревожности и мощности альфа- и тета-ритмов

Рис. 4. Сильная положительная корреляционная связь высокого и очень высокого уровня учебной тревожности и мощности тета- и бета-ритмов

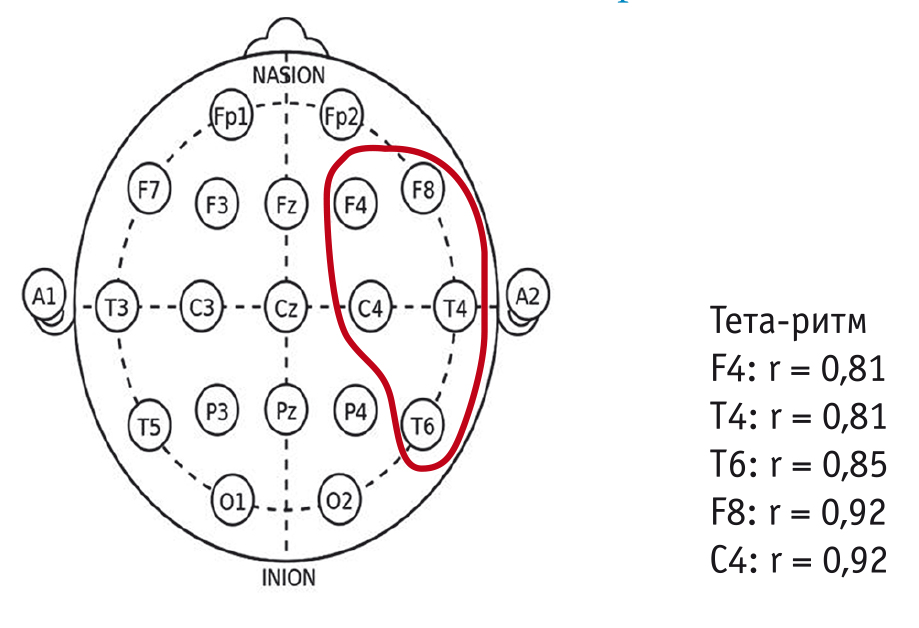

Найдена сильная и весьма сильная положительная корреляционная связь критического уровня депрессии (по данным Опросника депрессивной симптоматики Бека) с мощностью тета-ритма в передних отделах (F4 и T4 — r = 0,81; T6 — r = 0,85; F8 и C4 — r = 0,92) правого полушария (рис. 5).

Рис. 5. Сильная положительная корреляционная связь критического уровня депрессивной симптоматики и мощности тета-ритма

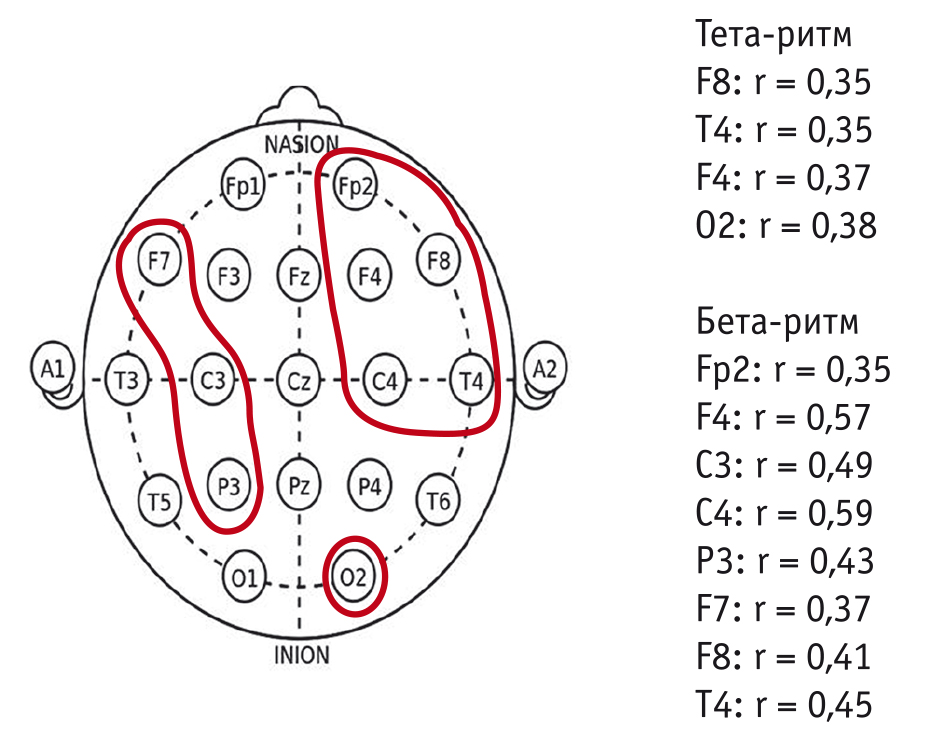

Умеренная и заметная положительная корреляционная связь умеренной депрессивной симптоматики прослеживалась с мощностью тета-ритма в правом полушарии (F8 и T4 — r = 0,35; F4 — r = 0,37; O2 — r = 0,38) и мощностью бета-ритма, преимущественно бифронтально (Fp2 — r = 0,35; F4 — r = 0,57; C3 — r = 0,49; C4 — r = 0,59; P3 — r = 0,43; F7 — r = 0,37; F8 — r = 0,41; T4 — r = 0,45) (рис. 6).

Рис. 6. Умеренная положительная корреляционная связь умеренного уровня депрессивной симптоматики и мощности тета- и бета-ритмов

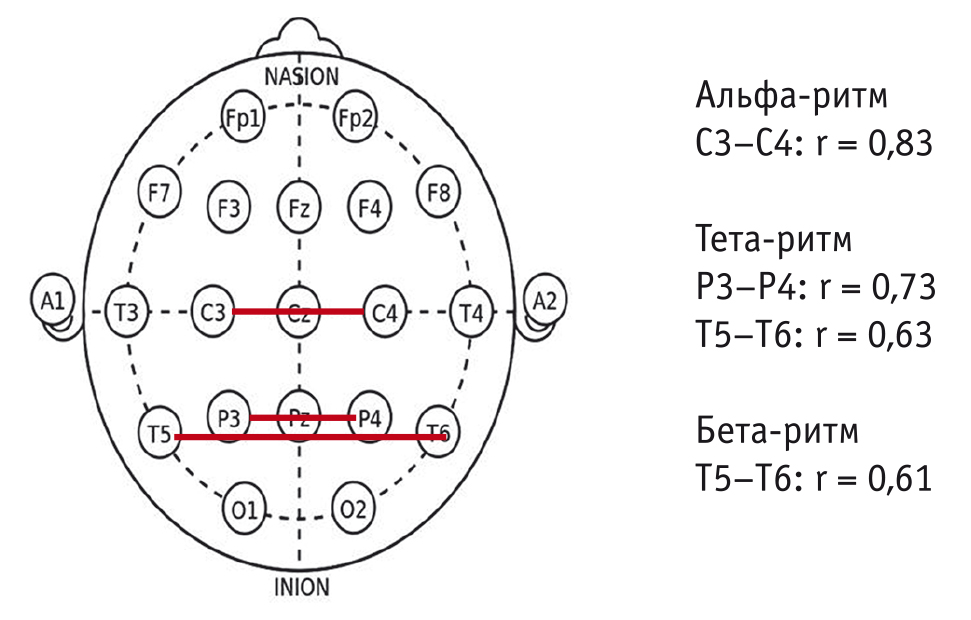

При высоком уровне межличностной тревожности выявлена сильная положительная корреляционная связь с коэффициентом межполушарной когерентности альфа-ритма в центральных отделах (в паре С3–С4, r = 0,83), при очень высоком уровне — заметная и сильная положительная корреляционная связь с коэффициентом межполушарной когерентности тета-ритма (P3–P4 — r = 0,73; T5–T6 — r = 0,63) и бета-ритма (T5–T6 — r = 0,61) в височно-теменных отделах больших полушарий (рис. 7).

Рис. 7. Сильная положительная корреляционная связь высокого и очень высокого уровня межличностной тревожности и коэффициента когерентности альфа-, тета- и бета-ритмов

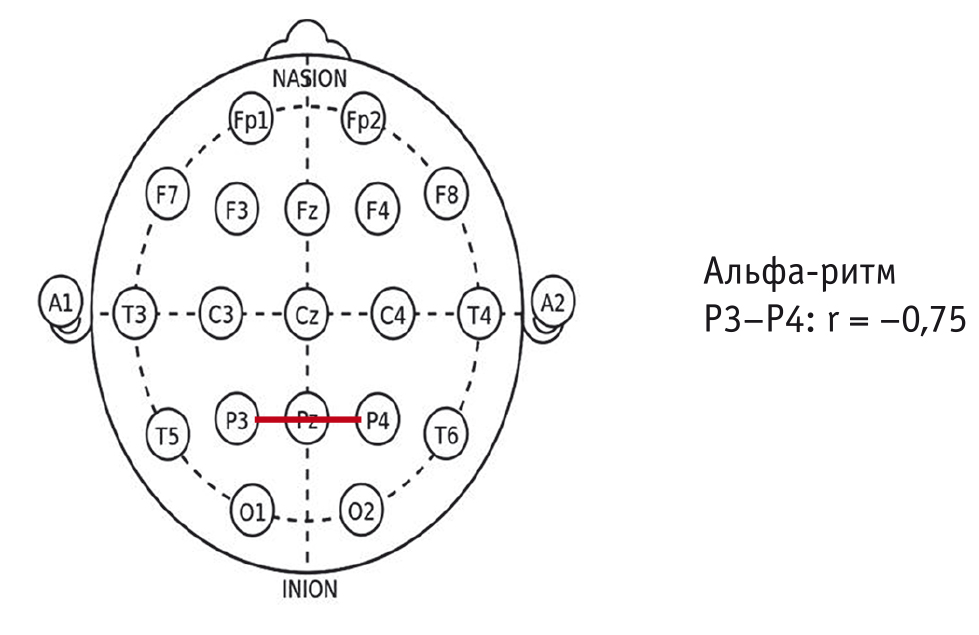

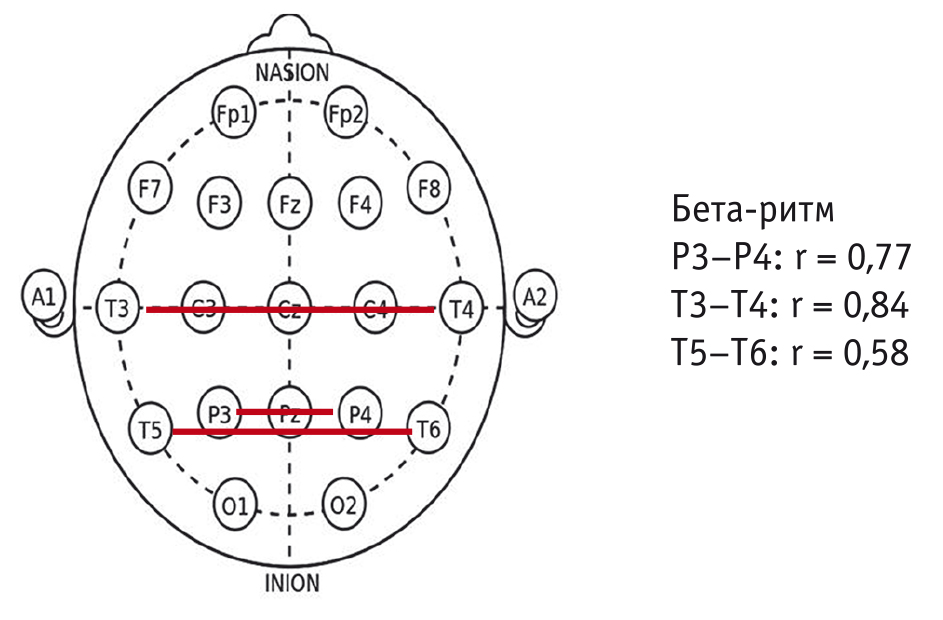

У лиц с высоким уровнем самооценочной тревожности определена сильная отрицательная корреляционная связь с коэффициентом межполушарной когерентности альфа-ритма (P3–P4 — r = –0,75) (рис. 8), а при очень высоком уровне учебной тревожности выявлена сильная положительная корреляционная связь с коэффициентом межполушарной когерентности бета-ритма (P3–P4 — r = 0,77; T3–T4 — r = 0,84; T5–T6 — r = 0,58) (рис. 9).

Рис. 8. Сильная отрицательная корреляционная связь высокого уровня самооценочной тревожности и коэффициента когерентности альфа-ритма

Рис. 9. Сильная положительная корреляционная связь высокого уровня учебной тревожности и коэффициента когерентности бета-ритма

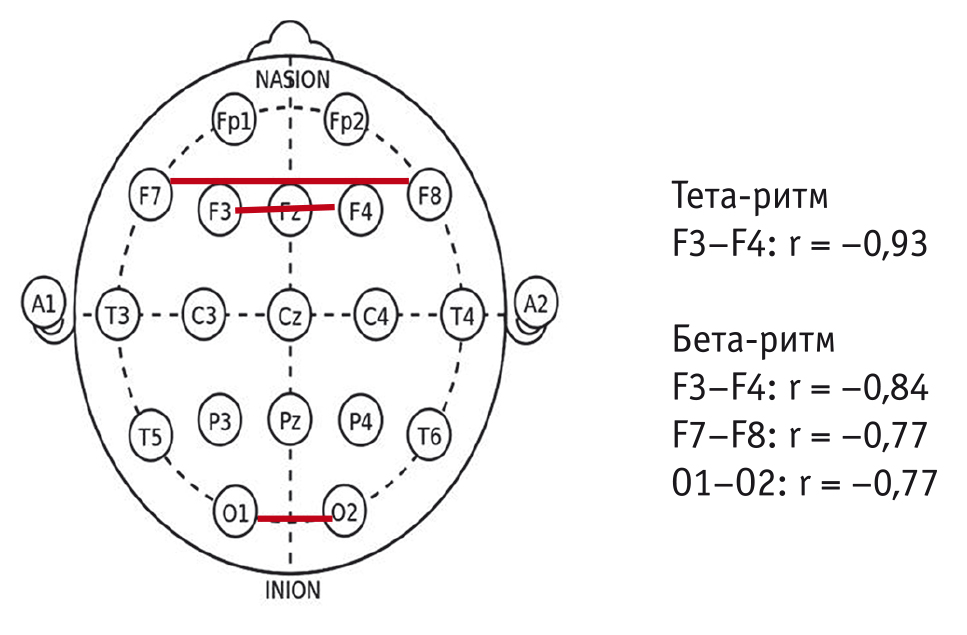

Обнаружена сильная и весьма сильная отрицательная корреляционная связь критического уровня депрессии с коэффициентом межполушарной когерентности тета- (F3–F4 — r = –0,93) и бета-ритмов (F3–F4 — r = –0,84; F7–F8 и O1–O2 — r = –0,77) (рис. 10).

Рис. 10. Сильная и весьма сильная отрицательная корреляционная связь критического уровня депрессии и коэффициента когерентности тета- и бета-ритмов

ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования, посвященные данной теме, немногочисленны, и в большинстве своем в них рассматриваются особенности корреляции уровней тревожно-депрессивной симптоматики с мощностными характеристиками и коэффициентом когерентности основных ритмов ЭЭГ у взрослых пациентов с психиатрическими расстройствами. Исследования здоровых лиц юношеского возраста не проводились, поэтому оценка изменений мощностных и когерентных характеристик ЭЭГ при нарастании тревожной и депрессивной симптоматики в субклиническиом периоде вызывает затруднения.

Вопрос объективизации определения тревожно-депрессивных расстройств и их связи с функциональной активностью головного мозга рассматривался неоднократно. А.М. Хантер и соавт.[5] в своей работе указывают на возможность определения предрасположенности к депрессивным эпизодам или их повторению в ближайшее время с помощью данных о биоэлектрической активности головного мозга.

Г.Е. Брудер и соавт.[6] показали, что, используя данные ЭЭГ, можно установить наличие тревожного синдрома при депрессивном расстройстве, а также уточнить его выраженность и тип. Продолжая изучать эти аспекты диагностики тревожных синдромов, А.С. Энгельс, В. Хеллер и соавт.[10] выявили возможность разграничения двух типов проявления тревожного синдрома: тревожного возбуждения и тревожного опасения.

В работе Дж.Дж.Б. Коана и Дж. Аллена[7] описано проявление тревожности в виде повышения мощности бета-ритма и снижения мощности альфа-ритма в правой лобной доле, в то время как Л.И. Афтанас и В. Хеллер[8, 9] указывают на изменение мощностных характеристик более медленных альфа- и тета-ритмов в левой лобно-височной области при высоком уровне личностной тревожности.

По результатам исследования[10], асимметрия биоэлектрической активности головного мозга в состоянии покоя, наблюдаемая при депрессии, зависит от уровня сопутствующего беспокойства и характера его проявления. Согласно данным Н.Б. Костюниной и В.Г. Куликова [11], эмоции страха и горя сопровождаются депрессией альфа-ритма, а радости и гнева — его ростом.

С.Г. Данько и соавт.[12] наблюдали увеличение мощности бета-ритма при индукции положительных эмоций и ее уменьшение при индукции отрицательных эмоций, локализованные в височно-центрально-теменных отделах.

Показано, что фронтальные отделы коры больших полушарий головного мозга значимы в формировании валентности и мотивационной значимости стимула, в то время как полушарная асимметрия в большей степени связана с мотивацией действия: мотивация приближения преобладает при левополушарной асимметрии мощности альфа-ритма, мотивация избегания — при правополушарной асимметрии[13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование показало статистически значимую корреляцию между уровнем депрессии и тревоги и мощностными характеристиками основных ритмов ЭЭГ с тенденцией к увеличению силы корреляции при нарастании степени выраженности тета- и бета-ритмов, происходящем при усилении субклинической депрессивной и тревожной симптоматики соответственно. Наиболее сильные корреляционные связи выявлены между критическим уровнем депрессии (по данным нейропсихологического тестирования) и мощностью тета-ритма в лобно-височных отделах правого полушария (F4, F8, T4, C4, T6) и между очень высоким уровнем учебной тревожности и мощностью тета-ритма в левом полушарии (F3, Т5, Р3, Т3, F7) головного мозга.

Показана тенденция к увеличению силы корреляционных связей между коэффициентом межполушарной когерентности по тета- и альфа-ритмам и уровнем депрессии и тревоги с нарастанием тяжести субклинической депрессивной и тревожной симптоматики. Наиболее сильные связи выявлены между коэффициентом когерентности тета- и бета-ритмов в лобных отведениях (пары F3–F4, F7–F8, O1–O2) и критическим уровнем депрессии, между коэффициентом когерентности бета-ритма в теменно-височных отделах (пары Р3–Р4, Т3–Т4, Т5–Т6) и очень высоким уровнем учебной тревожности.