Тревожно-депрессивные расстройства являются наиболее распространенной психиатрической патологией у больных эпилепсией[1], причем депрессивные расстройства чаще встречаются у пациентов с парциальными припадками, исходящими из темпоральных или лобных долей. Важно, что женщины, особенно репродуктивного возраста, страдают депрессией чаще, чем мужчины[2, 3]. Известно, что аффективные нарушения и снижение когнитивных функций часто сопряжены друг с другом, образуя единый нейропсихологический синдром в виде расстройств функций лобных долей[4].

В настоящее время появляется все больше исследований, изучающих нейропсихологические аспекты при фокальных формах эпилепсии, в частности лобной и височной. При этом замечено, что интеллектуальное функционирование при лобной эпилепсии оставалось относительно незатронутым, тогда как исполнительские функции часто снижались[5]. Быстрое двустороннее распространение эпилептиформной активности значительно затрудняет латерализацию когнитивных функций при лобной эпилепсии по сравнению с височной, при которой указанные изменения выражены в меньшей степени[6]. Кроме того, авторами подчеркивается, что быстрое распространение эпилептиформной активности между лобными и височными отделами должно быть учтено в связи с высокой степенью взаимосвязей указанных структур мозга. Поэтому в диагностике не только эпилепсии, но и психопатологических изменений при аффективных и когнитивных расстройствах важную роль играет применение современных нейрофизиологических методов исследования.

В современных моделях расстройств аффективного спектра в качестве ключевого механизма заболевания рассматривают функциональное разобщение мозговых структур[7–11]. Поэтому наиболее адекватным инструментом выявления психопатологических изменений при аффективных расстройствах могут считаться показатели когерентного анализа ЭЭГ, отражающие взаимосвязи между определенными зонами коры в интегративной деятельности мозга как в норме, так и при патологических состояниях, в том числе при эпилепсии[12–20].

Когерентность (КОГ) электрических сигналов мозга представляет собой количественный показатель синхронности вовлечения различных корковых зон при их взаимодействии. Высокая КОГ означает, что в двух точках регистрации электрических потенциалов имеет место активность, совпадающая по частоте и константная по соотношению фаз. Поскольку электрическая активность мозга тесно связана с его функциональной деятельностью, величина КОГ в определенной мере указывает на вовлеченность разных зон коры в обеспечение выполнения тех или иных функций мозга, т. е. является количественным выражением уровня интегративной деятельности мозговых структур. Величина КОГ варьирует от 0 до 1: чем выше значение КОГ, тем согласованнее активность данной области с другой, выбранной для измерения.

Одной из основных особенностей когерентного анализа является независимость показателей КОГ от амплитуды колебаний сигналов ЭЭГ. Это позволяет выявлять средние значения показателей КОГ для группы испытуемых, в которую входят лица с различными типами ЭЭГ[21].

Цель работы состояла в определении особенностей взаимосвязей межполушарных симметричных корковых зон у женщин с эпилепсией по данным когерентных характеристик ЭЭГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На базе отделения экзогенно-органических расстройств и эпилепсии Московского НИИ психиатрии в 2014–2016 гг. обследованы 49 женщин с фокальной — криптогенной (n = 32) и симптоматической (n = 17) — эпилепсией и с сопутствующим диагнозом депрессивного расстройства легкой и средней степени. Возраст участниц варьировал от 18 до 40 лет (средний возраст составил 25,6 ± 0,65 года). У 58% больных отмечались легкие когнитивные расстройства. В клинической картине болезни присутствовали полиморфные приступы — простые, сложные парциальные и вторично генерализованные тонико-клонические. Исследование проводилось в активную фазу болезни, при отсутствии ремиссии. Контрольную группу составили 50 практически здоровых женщин.

ЭЭГ регистрировали с помощью аппаратно-программного комплекса для топографического картирования электрической активности мозга «НЕЙРО-КМ» (Россия) с полосой пропускания от 0,5 до 45 Гц и постоянной времени 0,3 с. Запись ЭЭГ осуществляли монополярно от симметричных лобных (F3, F4), центральных (C3, C4), теменных (P3, P4), затылочных (О1, O2), передневисочных (F7, F8), средневисочных (T3, T4) и задневисочных (Т5, Т6) корковых зон (схема 10–20%, четные каналы — отведения от корковых зон правого полушария, нечетные — левого). Референтным электродом служили объединенные ушные клипсы. Характеристики и топографическое распределение ритмов ЭЭГ определяли с помощью спектрального анализа ЭЭГ методом быстрого преобразования Фурье с усреднением не менее 30 эпох по 2 с с последующим картированием по системе BRAINSYS (Россия).

Вычисляли величину КОГ между всеми парами отведений корковых областей в диапазоне 0,5–45 Гц и отдельно по каждому ритму ЭЭГ. Для сравнения параметров КОГ отдельных групп испытуемых использовали приведенные к нормализованному типу величины КОГ через логарифмические показатели:

нормализованная КОГ =

, где КОГ2 — квадрат модуля КОГ, с последующим вычислением различий по t-критерию Стьюдента, при котором отрицательные показатели указывают на уменьшение значений по отношению к контрольной группе, а положительные — на их увеличение. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных данных показал, что у большинства больных имели место лобно-височные формы эпилепсии (82%).

Согласно современным представлениям, ЭЭГ при эпилепсии характеризуется большим полиморфизмом. В изучаемой группе больных ЭЭГ были преимущественно дизритмичного типа с тенденцией к гиперсинхронизации в медленноволновых диапазонах при нивелировании регионарных различий по α-индексу. Отмечалось разной степени выраженности усиление α-ритма, на фоне которого более четко обозначалась диффузная медленно-волновая активность.

У больных наиболее высокая межполушарная функциональная активность симметричных корковых зон выявлена между теменными, центральными и фронтальными корковыми зонами. В этих областях КОГ колебалась в диапазоне 0,71–0,82. Данные области имеют наиболее тесные морфофункциональные связи с подкорковыми структурами мезо-диэнцефального уровня. Вероятно, повышенная активность верхнестволовых структур определяла наиболее высокий тонус теменно-центральных областей по сравнению с остальными зонами коры. Самый низкий показатель зафиксирован между задневисочными отведениями: КОГ = 0,11. КОГ между остальными височными областями также была невысокой и колебалась от 0,14 до 0,18.

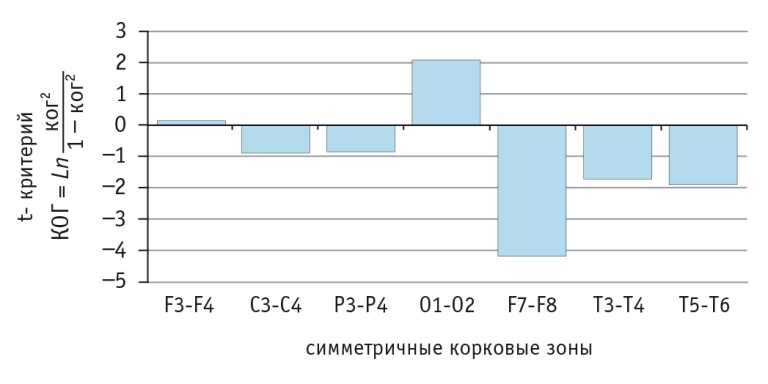

Сравнение значений КОГ ЭЭГ симметричных корковых зон правого и левого полушария больных и участниц контрольной группы (рис. 1) показало, что при эпилепсии величина параметра ниже в большинстве пар отведений. Наибольшее снижение наблюдалось между передневисочными зонами (F7-F8). Уменьшение уровня взаимосвязи отмечалось также между парами средне- и задневисочных симметричных областей (T3-T4 и T5-T6). В меньшей степени была снижена взаимосвязь между парами центральных (С3-С4) и теменных областей (Р3-Р4). Иная динамика наблюдалась между затылочными зонами (О1-О2): взаимосвязь между ними была выше у больных по сравнению с контрольной группой. Показатели F3-F4 практически не отличались от таковых контрольной группы.

Рис. 1. Отклонения от нормы величин когерентности электроэнцефалограммы (диапазон 0,5–45 Гц) симметричных корковых зон у пациенток с эпилепсией (p < 0,05 при модуле 1,7)

Для того чтобы ответить на вопрос о роли отдельных ритмов в перестройке межполушарного взаимодействия, проведен анализ параметров КОГ между симметричными зонами по отдельным частотным диапазонам.

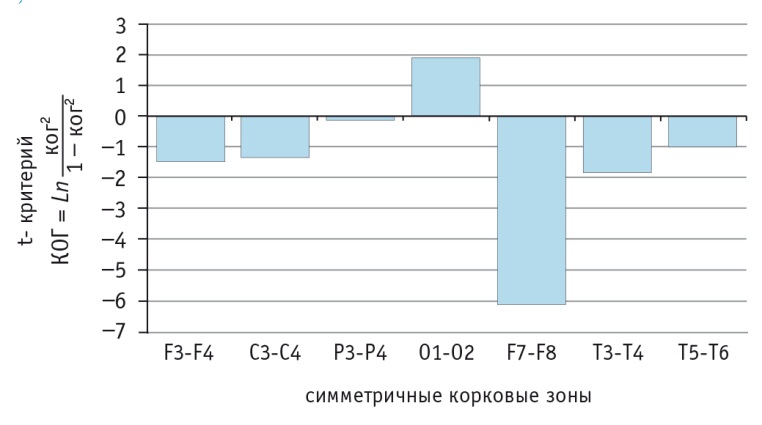

На рисунке 2 представлены данные о роли основного ритма ЭЭГ — α-ритма — в интегральной активности полушарий у пациенток с эпилепсией. Так же, как на рисунке 1, показаны сравнительные с нормой данные по t-критерию. Во всех парах корковых зон, кроме затылочных (О1-О2), межполушарные связи по α-диапазону снижены. Наибольшее снижение выявлено в паре передневисочных областей (F7-F8). Сравнительный анализ структуры α-ритма больных и участниц контрольной группы при квантовании по 1 Гц показал, что редукция связи α-диапазона происходила преимущественно за счет полосы 9–10 Гц. В меньшей степени снижение КОГ наблюдалось между средневисочными (Т3-Т4), фронтальными (F3-F4) и центральными корковыми зонами (С3-С4). Однако в затылочных областях (О1-О2) синхронность генерации α-волн значимо выше (р < 0,05), чем у здоровых испытуемых.

Рис. 2. Отклонения от нормы величин когерентности электроэнцефалограммы α-ритма симметричных корковых зон у пациенток с эпилепсией (p < 0,05 при модуле 1,7)

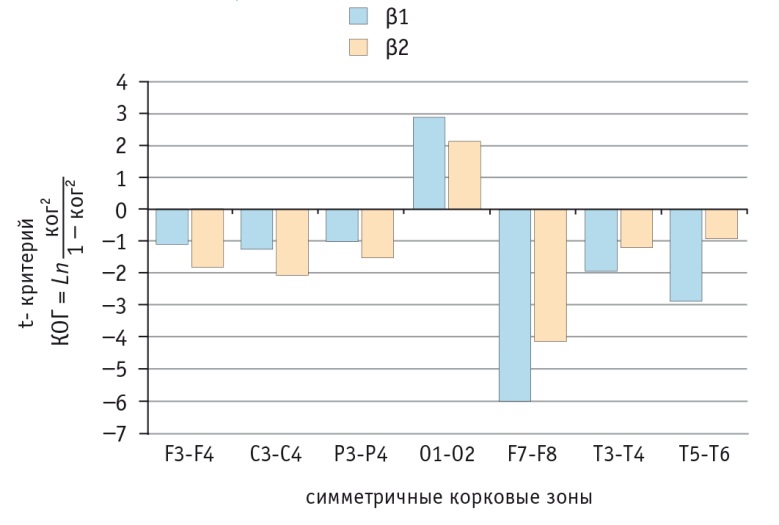

Отклонения от нормы величин КОГ ритмов β1 и β2 у больных эпилепсией однотипны (рис. 3) и аналогичны тем, которые выявлены при анализе α-диапазона. Наибольшее снижение КОГ также отмечено между передневисочными корковыми зонами (F7-F8). Менее значительные нарушения наблюдались в остальных парах симметричных корковых зон, а между затылочными областями (О1-О2) — обратная динамика: величина КОГ значимо выше (р < 0,05), чем у здоровых лиц.

Рис. 3. Отклонения от нормы величин когерентности β1- и β2-диапазонов электроэнцефалограммы симметричных корковых зон у пациенток с эпилепсией (p < 0,05 при модуле 1,7)

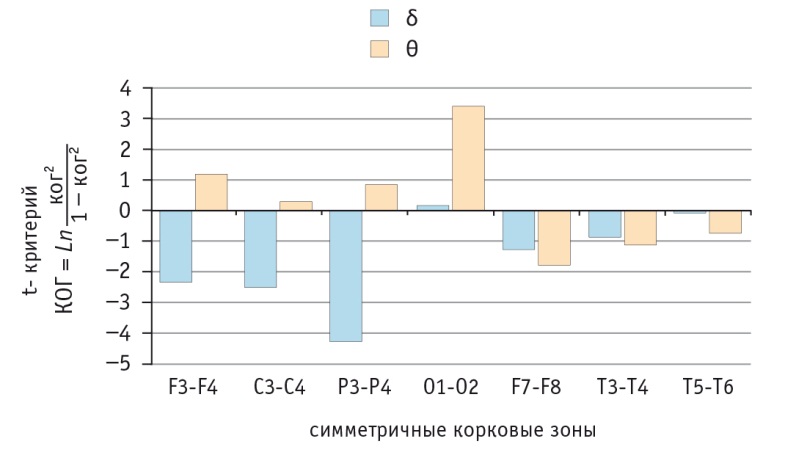

Медленноволновая активность θ- и δ-диапазонов неодинаково изменяла мозаику корковых взаимовлияний между симметричными корковыми зонами (рис. 4). Отклонения КОГ δ-активности от нормы имеют ту же направленность, что α- и β-ритмов: во всех парах симметричных корковых зон КОГ снижена по сравнению с нормой, а в затылочных областях выявлена тенденция к повышению. Но в отличие от α- и β-диапазонов наиболее выраженное уменьшение КОГ наблюдалось не между передневисочными областями, а между теменными зонами. Если ранжировать отклонения КОГ ряда симметричных зон, последовательность такова: Р3-Р4, С3-С4, F3-F4, F7-F8, T3-T4, Т5-Т6. Следовательно, роль δ-ритма в большей степени проявляется в снижении межполушарной взаимосвязи симметричных корковых областей преимущественно ростральных отделов коры.

Рис. 4. Отклонения от нормы величин когерентности δ- и θ-диапазонов электроэнцефалограммы симметричных корковых зон у пациенток с эпилепсией (p < 0,05 при модуле 1,7)

θ-ритм выпадает из всех закономерностей, которые обнаружены для других частотных диапазонов ЭЭГ. Этот ритм усиливает сопряженность всех симметричных корковых областей, кроме височных. Связи симметричных височных областей ослаблены в θ-диапазоне, как и при всех остальных частотных полосах ЭЭГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что у пациенток с эпилепсией синхронность генерации потенциалов всех симметричных корковых зон, кроме затылочных, значительно снижена, особенно передневисочных отделов. Возможно, этот феномен является одним из факторов сложной многозвеньевой патологической системы при эпилепсии, обусловливающих развитие нарушений аффективного спектра. При этом уменьшение связей между височными областями наблюдается во всех диапазонах ЭЭГ. Снижение взаимосвязей между фронтальными, центральными и теменными областями определяется также всеми частотными диапазонами ЭЭГ, кроме θ-ритма, который увеличивает эти связи, но его влияние слабое — только на уровне тенденций. Усиление межполушарных связей между затылочными областями, вероятно, можно рассматривать как компенсаторный механизм сохранения межполушарного баланса, в котором принимают участие все частотные диапазоны ЭЭГ.