ВВЕДЕНИЕ

Прогрессирование дыхательной недостаточности и сопутствующая гипоксия у больных муковисцидозом (МВ) в 70% случаев сочетаются с выраженными нарушениями легочно-сердечной гемодинамики вплоть до развития хронического легочного сердца[1–3]. В качестве одной из основных причин формирования недостаточности правого желудочка (ПЖ) у больных МВ многие авторы называют легочную гипертензию (ЛГ), приводящую к перегрузке правых отделов сердца, однако возможные конкретные механизмы декомпенсации ПЖ остаются дискуссионными, особенно в тех случаях, когда давление в легочной артерии (ЛА) лишь незначительно повышено[4, 5].

Следует заметить, что диагностика недостаточности кровообращения у больных с патологией легких является непростой задачей, особенно на ранних этапах заболевания, так как часто гемодинамические нарушения маскируются сопутствующей дыхательной недостаточностью. В связи с этим наиболее перспективными методами исследования легочно-сердечной гемодинамики у данных больных представляются ультразвуковые — ЭхоКГ и доплеркардиография (ДКГ), предоставляющие уникальную возможность прижизненного определения размеров полостей сердца, сократительной способности и толщины миокарда, анализа внутрисердечного кровотока.

Целью настоящего исследования было эходоплеркардиографическое (ЭхоДКГ) определение функционального состояния легочно-сердечной гемодинамики у больных МВ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в НИИ пульмонологии (директор — д. м. н., профессор О.Н. Титова) Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (ректор — академик РАН С.Ф. Багненко) в 2015–2019 гг. Все пациенты подписывали информированное согласие на исследование.

Нами обследованы 48 больных смешанной формой МВ (19 мужчин и 29 женщин), преимущественно среднетяжелого течения, в возрасте 15–39 лет (средний возраст — 28 ± 1,1 года). Контрольную группу составили 17 практически здоровых лиц в возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст — 27 ± 2,7 года).

ЭхоДКГ исследование легочно-сердечной гемодинамики проводили в положении лежа на левом боку при спонтанном дыхании из парастернального, апикального и субкостального акустических доступов на ультразвуковой диагностической системе Vivid 7 Dimension (GE, США) с использованием матричного датчика, несущая частота — 4 МГц.

По ЭхоКГ в одно- и двухмерном режимах рассчитывали следующие показатели, характеризующие функциональное состояние правых отделов сердца: конечно-систолический и конечно-диастолический (КДР) размеры ПЖ, толщину миокарда передней стенки ПЖ в систолу и диастолу, скорости сокращения и расслабления миокарда ПЖ, фракцию систолического утолщения миокарда передней стенки ПЖ, фракцию систолического уменьшения площади правого предсердия, систолическое давление в ЛА (СДЛА) по градиенту трикуспидальной регургитации. Для определения систолической функции ПЖ рассчитывали амплитуду движения кольца трикуспидального клапана (АТК).

При оценке диастолической функции ПЖ по спектрограммам транстрикуспидального кровотока рассчитывали следующие ДКГ-показатели: максимальную скорость кровотока в фазу раннего диастолического наполнения ПЖ (Е), максимальную скорость кровотока в фазу позднего диастолического наполнения ПЖ (А), отношение максимальных скоростей (Е/А), время замедления (Т зам.) кровотока в раннюю диастолу. Использование тканевой доплерографии позволяло рассчитать соответствующие скорости движения кольца трикуспидального клапана (e`/a`), а также соотношение E/e` ПЖ.

Пациенты были разделены на три группы в зависимости от уровня давления в ЛА и наличия клинических признаков недостаточности ПЖ: группу 1 составили 18 больных с СДЛА ниже 30 мм рт. ст. (нормальным) без клинических признаков недостаточности ПЖ; в группу 2 вошли 11 пациентов с ЛГ в покое (СДЛА выше 30 мм рт. ст.) без признаков недостаточности правых отделов сердца; группа 3 включала 19 больных с ЛГ и признаками недостаточности ПЖ.

Статистическая обработка материала выполнялась с использованием стандартного пакета Statistica for Windows 6.0. Определение числовых характеристик переменных с вычислением средней арифметической и ошибки средней проведено с помощью методов описательной статистики при нормальном распределении. Различия между средними величинами по группам считались статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

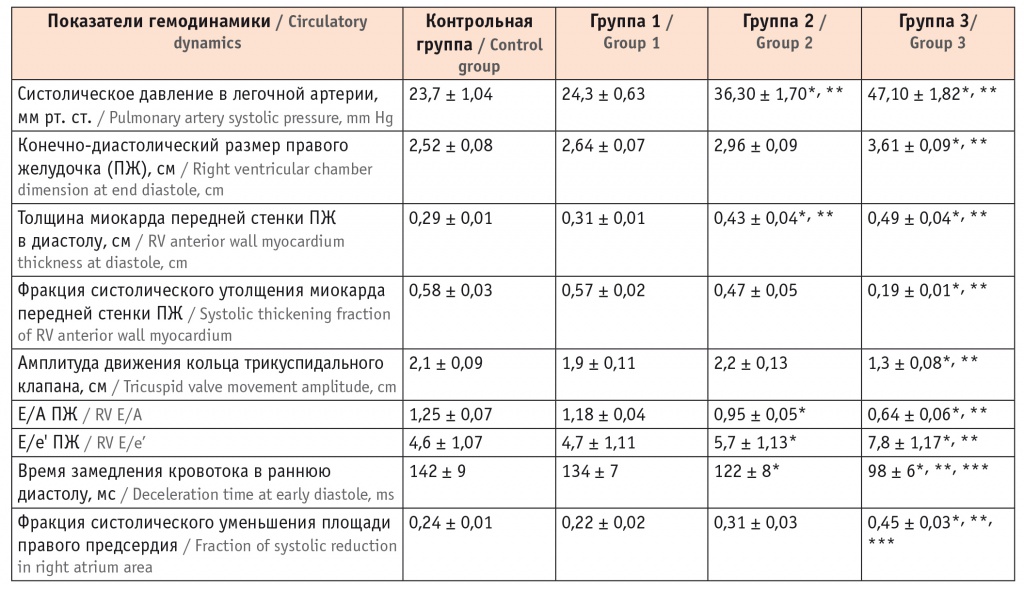

В таблице представлены ЭхоКГ- и ДКГ-показатели легочно-сердечной гемодинамики у пациентов с МВ и в контрольной группе. У больных МВ без клинических признаков недостаточности ПЖ с нормальным уровнем давления в ЛА (группа 1) не было изменений определявшихся показателей гемодинамики по сравнению с параметрами контрольной группы.

Таблица

Ультразвуковые показатели правых отделов сердца у больных муковисцидозом и у здоровых лиц, М ± m

* Отличия от контрольной группы статистически значимы (р < 0,01).

** Отличия от группы 1 статистически значимы (р < 0,01).

*** Отличия от группы 2 статистически значимы (р < 0,01).

У больных МВ с ЛГ, но без признаков недостаточности ПЖ (группа 2) были отмечены лишь нерезкие нарушения диастолической функции миокарда ПЖ, несмотря на повышенное СДЛА (до 36,3 ± 1,70 мм рт. ст.) и небольшую (начальную) гипертрофию миокарда ПЖ (до 0,43 ± 0,04 см). Так, КДР ПЖ в группе 2 составил 2,96 ± 0,09 см против 2,64 ± 0,07 см в группе 1 (р > 0,05), приближаясь к верхней границе нормальных значений у здоровых лиц. Появление диастолической дисфункции миокарда в этой группе пациентов выразилось как в статистически значимом снижении отношения Е/А ПЖ, так и в увеличении соотношения Е/е` ПЖ по сравнению с показателями группы 1 (в обоих случаях р < 0,01).

Наиболее выраженные изменения систолической и диастолической функции ПЖ выявили у больных МВ с признаками недостаточности ПЖ при наличии ЛГ (группа 3), у них зарегистрированы статистически значимые отличия всех изучавшихся гемодинамических показателей от контрольных значений.

Так, в группе 3 отмечалась значительная дилатация правых отделов сердца: КДР ПЖ был увеличен до 3,61 ± 0,09 см против 2,52 ± 0,08 см в контрольной группе (р < 0,01). У больных с ЛГ наблюдалась также отчетливая гипертрофия миокарда ПЖ, значимо снижались фракция систолического утолщения миокарда передней стенки ПЖ и АТК (р < 0,01 при сравнении с контрольной группой).

Нарушение диастолической функции ПЖ у больных МВ с клиническими признаками недостаточности ПЖ прежде всего характеризовалось выраженным снижением отношения пиковых скоростей в фазу диастолического наполнения ПЖ (Е/А) и повышением соотношения Е/е` ПЖ (в обоих случаях р < 0,01 при сравнении с контрольной группой). У больных МВ в группе 3 также существенно нарушались временны́е характеристики раннего диастолического наполнения ПЖ. Например, обнаружено значительное увеличение Т зам. у больных МВ в группе 3 по сравнению с показателями как контрольной группе, так и в других группах больных МВ (во всех случаях р < 0,01). Показатель фракции систолического уменьшения площади правого предсердия у больных МВ с недостаточностью ПЖ тоже был значимо больше, чем во всех остальных группах (р < 0,01).

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты позволяют согласиться с мнением о сравнительно большей уязвимости процесса расслабления миокарда для неблагоприятных воздействий по сравнению с систолой желудочков[6, 7]. Об этом свидетельствуют выявленные нарушения со стороны показателей диастолической функции ПЖ у больных c ЛГ, но без клинических признаков недостаточности ПЖ. Отмеченное снижение скорости замедления кровотока в раннюю диастолу у больных МВ может быть напрямую связано с нарушением расслабления миокарда и, соответственно, с замедлением снижения давления в ПЖ.

Изменение соотношения амплитуд пиковых скоростей диастолического наполнения Е/А отражает состояние жесткости и растяжимости миокарда, влияющее преимущественно на процесс пассивного наполнения желудочка. В свою очередь, изменение временны́х показателей в фазу раннего диастолического наполнения желудочка характеризует процесс активного расслабления, когда часть притока крови осуществляется за счет присасывающего действия миокарда. В качестве возможных причин нарушения релаксации, увеличения жесткости стенок желудочка можно назвать неблагоприятное воздействие на миокард разнообразных факторов: хронической гипоксемии, гиперкапнии, ацидоза, а также длительной интоксикации у больных МВ.

Можно согласиться с мнением ряда авторов, считающих, что нарушения функционального состояния ПЖ связаны с выраженностью артериальной гипоксемии и гиперкапнии, характером и длительностью инфекционно-токсических и аутоиммунных воздействий на миокард, а также не столько непосредственно с уровнем давления в малом круге кровообращения, сколько со сложными влияниями на миокард и в целом на сердечно-сосудистую систему разнообразных факторов, в том числе нарушений кислотно-основного равновесия и электролитного состава крови, повышенного выброса в кровь биологически активных веществ, гормонов, продуктов воспаления из патологического очага[8–12].

Нормальной компенсаторной реакцией на возрастание постнагрузки на ПЖ являлась тенденция к увеличению некоторых фракционных и скоростных показателей миокарда, сохранности АТК.

Результаты проведенного исследования показывают, что развитие гипертрофии и недостаточности ПЖ может наблюдаться при относительно невысоких величинах давления в ЛА и при СДЛА, не превышающем 40–50 мм рт. ст., гипертрофия и дилатация нередко отмечались одновременно.

Полученные данные также свидетельствуют о том, что правое предсердие до какой-то степени способно компенсировать нарушения функции ПЖ, так, по мере нарастания расстройств диастолической функции ПЖ у больных МВ отмечался рост сократительной активности правого предсердия одновременно с понижением отношения Е/А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У больных муковисцидозом (МВ) нарушения диастолической функции правых отделов сердца предшествуют расстройствам систолической функции, что проявляется в изменении соотношения различных фаз наполнения правого желудочка (ПЖ).

В условиях нарушения диастолической функции ПЖ происходит усиление сократительной способности правого предсердия, которая снижается лишь в фазе выраженной декомпенсации хронического легочного сердца.

Своевременное проведение в полном объеме необходимой терапии и мониторинг состояния больных МВ позволят замедлить формирование необратимых нарушений легочно-сердечной гемодинамики, что будет способствовать улучшению прогноза и качества жизни пациентов.

Поступила: 17.02.2021

Принята к публикации: 05.06.2021