В настоящее время большое значение приобретает проблема заболеваний женских половых органов, вызванных условно-патогенной микрофлорой. Это объясняется высокой частотой встречаемости генитальных инфекций, формированием антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов и сопутствующим снижением иммунитета. Необходим поиск новых эффективных методов лечения данных заболеваний.

Одно из наиболее часто встречающихся состояний — бактериальный вагиноз. Он не имеет острых клинических проявлений, однако снижает качество жизни, является одной из причин невынашивания беременности[9], развития внутриутробной инфекции, дискоординации родовой деятельности [10]. Частота встречаемости бактериального вагиноза составляет, по данным разных авторов, от 17 до 80% и более[4, 5]. Его негативное влияние приводит к многочисленным воспалительным заболеваниям органов малого таза; повышению частоты самопроизвольных выкидышей, неразвивающейся беременности, преждевременных родов; развитию хронической внутриутробной гипоксии плода, фетоплацентарной недостаточности[1–3, 5, 7, 11].

В норме подавляющее большинство в вагинальном биоценозе составляют лактобактерии при незначительном количестве других анаэробов и аэробов[8]. Каждый штамм этих микроорганизмов существует не изолированно, а в форме организованных биологических сообществ — биопленок. Биопленки, как правило, состоящие из нескольких видов бактерий, дают возможность микроорганизмам приспособиться к условиям окружающей среды. Они могут быть образованы как полезными лактобактериями, так и патогенными микроорганизмами. Наличие патологических биопленок обусловливает затяжное течение заболевания и склонность к рецидивированию. Кроме того, в биопленках бактерии способны передавать гены резистентности от одного вида к другому. Очень большое значение имеет тот факт, что микроорганизмы в биопленках не поддаются воздействию иммунной системы хозяина.

У пациенток с бактериальным вагинозом наличие биопленок является одним из факторов, обусловливающих высокую частоту рецидивов и низкую эффективность терапии. Биопленка препятствует проникновению лекарственного препарата внутрь клетки, а степень адгезии бактерий к эпителиальным клеткам при наличии биопленки значительно повышается. Установлено, что существует естественный механизм защиты от образования биопленок — действие секреторного IgА. Он предотвращает адгезию бактерий и тормозит их развитие и рост. В условиях бактериального вагиноза этот механизм перестает работать, так как резко снижается концентрация IgА. Если повысить локальную концентрацию IgА, можно снизить частоту рецидивов заболевания. Данные исследований свидетельствуют о том, что ИФН альфа, входящий в состав препарата Генфе-рон, способствует восстановлению концентрации секреторного IgА.

Препарат Генферон (ЗАО «БИОКАД», Россия) представляет собой лекарственную форму ИФН альфа в виде свечей для ректального и вагинального использования. В состав препарата Генферон входят ИФН человеческий рекомбинантный альфа-2b в дозе 250 000, 500 000 или 1 000 000 МЕ, а также 0,01 г таурина и 0,055 г бензокаина. Столь удачно подобранный состав компонентов производит уникальный биологический эффект. ИФН обладает противовирусным, иммуномодулирующим и антипролиферативным действием. Таурин — это серосодержащая аминокислота, которая улучшает терапевтическое воздействие ИФН, так как обладает антиоксидантными, мембраностабилизирующими свойствами и, кроме того, способствует регенерации и эпителизации поврежденных тканей, а также закислению вагинальной среды, что приводит к подавлению роста патогенных микроорганизмов и разрушению биопленок. Бензокаин купирует боль, не обладая при этом системными эффектами[6].

Целью работы было изучение эффективности препарата Генферон в составе комплексной терапии бактериального вагиноза у женщин репродуктивного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в 2013–2014 гг. на базе женской консультации Железнодорожного района г. Воронежа под наблюдением сотрудников кафедры акушерства и гинекологии Института дополнительного последипломного образования Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко. В нем принимали участие 62 женщины в возрасте от 18 до 35 лет с установленным диагнозом бактериального вагиноза. Диагноз был подтвержден на основании жалоб на обильные выделения с неприятным запахом, а также данных объективного осмотра (соответствие критериям Амселя), рН-метрии (рН > 4,5) и лабораторных исследований (обнаружение ключевых клеток в мазках, результаты исследования микробиоценоза влагалища методом ПЦР в режиме реального времени — анализа Фемофлор 16).

Пациентки, включенные в исследование, были разделены на две группы. Участницы обеих групп получали стандартную терапию в виде 2%-го крема клиндамицина (Далацин) интравагинально по 100 мг в течение 7 дней. На этом курс лечения пациенток контрольной группы (n = 30) заканчивался. У женщин основной группы (n = 32) лечение продолжалось, они применяли суппозитории Генферона: по 500 000 МЕ интравагинально 2 раза в сутки в течение 10 дней.

Эффективность терапии оценивали с помощью анализа динамики жалоб, данных объективного осмотра, рН-мет-рии вагинальной жидкости, микроскопии мазков, результатов исследования микробиоценоза методом ПЦР в режиме реального времени (Фемофлор 16) сразу после лечения, через 1, 3, 6 месяцев после начала терапии.

Статистическую обработку полученных данных выполняли в соответствии с принципами вариационной статистики с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первоначально клинические и лабораторные проявления заболевания у пациенток обеих групп были схожими. В большинстве случаев женщины жаловались на обильные выделения с неприятным запахом: в основной группе — 31 (96,9%) участница, в контрольной — 29 (96,7%). Состояние дискомфорта при половом акте отмечали 21 (65,6%) пациентка основной и 20 (66,7%) больных контрольной группы. Во время первого осмотра в обеих группах были обнаружены гомогенные выделения с неприятным запахом: в контрольной группе — у 28 (93,3%), в основной — у 30 (93,7%) пациенток. Показатели рН-метрии были более 4,5 у всех наблюдавшихся женщин (табл. 1).

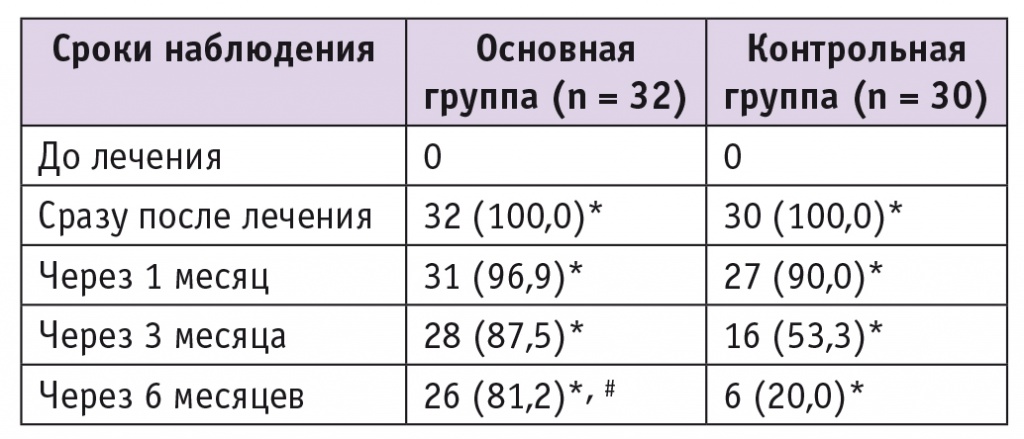

Таблица 1

Динамика количества женщин с нормальным уровнем рН (3,8–4,5), n (%)

Примечание. Знаком (*) отмечены статистически значимые отличия от исходных значений (p < 0,05); (#) — статистически значимое отличие от контрольной группы (p < 0,05).

В обеих группах обследование с использованием метода ПЦР в режиме реального времени показало наличие грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов в вагинальном содержимом, кроме того, у многих женщин как основной, так и контрольной группы обнаружилось резкое снижение количества лактобацилл (табл. 2).

Таблица 2

Динамика числа женщин с нормальным количеством различных микроорганизмов в вагинальном содержимом, n (%)

Примечание. Знаком (*) отмечены статистически значимые отличия от исходных значений: (*) — p < 0,05; (**) — p < 0,01. Знаком (#) отмечены статистически значимые отличия от контрольной группы (p < 0,05).

Сразу после проведенного курса лечения в обеих группах большинство пациенток отмечали улучшение состояния, показатели рН-метрии были у всех в пределах нормальных значений, значительно улучшилось состояние вагинального биоценоза. Хорошие результаты зафиксированы на протяжении первого месяца после начала терапии. Наблюдение за пациентками в течение 6 месяцев показало различную эффективность лечения в группах исследования. В контрольной группе через 6 месяцев после окончания лечения было отмечено статистически значимое уменьшение количества женщин с нормальным составом микрофлоры влагалища и нормальным уровнем рН. В основной группе, напротив, длительно сохранялся положительный эффект — число женщин с нормальным биоценозом влагалища и нормальным уровнем рН через 6 месяцев после окончания лечения статистически значимо не изменилось (см. табл. 1, 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование препарата Генферон в составе комплексной терапии бактериального вагиноза позволяет более длительно, чем применение только стандартной терапии, сохранять положительный эффект лечения, дольше поддерживать нормальный биоценоз влагалища. Поэтому применение препарата Генферон является оправданным в составе комплексной терапии бактериального вагиноза у женщин репродуктивного возраста.