ВВЕДЕНИЕ

Позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) является одной из наиболее актуальных проблем нейрохирургии и нейрореабилитации, что обусловлено значительным количеством осложнений, связанных с развитием грубых функциональных нарушений, приводящих к ограничению способности самообслуживания, утрате нормальной функции тазовых органов и т. д. Доля ПСМТ составляет 0,7–8% от общего числа травм[1–5].

По данным B.B. Noe и соавт., у 30% пациентов, перенесших ПСМТ, устойчиво сохраняются расстройства акта мочеиспускания в позднем восстановительном периоде[2, 6–9].

Наиболее грозное из осложнений — нарушение функции почек с последующим развитием хронической болезни почек. Основным фактором риска повреждения почки при нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей становится повышенное внутрипузырное давление (более 40 см вод. ст.) в сочетании с пузырно-мочеточниковым рефлюксом или без него[10–14].

По данным, представленным G. Schlieper и соавт., доля хронической болезни почек в общей структуре заболеваемости и причин смертности населения возрастает[15, 16]. В мире неизменно прослеживается тенденция к увеличению числа больных, нуждающихся в заместительной почечной терапии (ЗПТ). Ежегодный прирост составляет около 6%, из которых 69% пациентов получают ЗПТ методом программного гемодиализа, 8,5% — методом перитонеального диализа, жизнь 23,5% больных обеспечивает почечный трансплантат[17–20].

Рост частоты ПСМТ и развивающиеся вследствие нее мочевыделительные расстройства требуют особого внимания и использования современных методов диагностики и коррекции нарушений мочеиспускания.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

В сентябре 2020 г. в отделение медицинской реабилитации ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (г. Казань) поступил пациент N, 16 лет, для прохождения реабилитации. Из анамнеза стало известно, что в середине июня 2020 г. он нырнул в воду и получил травму шейного отдела позвоночника. Больной был экстренно госпитализирован в ГКБ г. Казани с травмой шейного отдела позвоночника. Выполнены рентгеновская КТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, органов грудной клетки, МРТ шейного отдела позвоночника. В результате диагностированы: Перелом тела С4 позвонка, перелом тела С5 позвонка, компрессионный со смещением в спинномозговой канал, перелом-вывих. Признаки ушиба спинного мозга С3-С7, полный ликворный блок на уровне С5-С6. Перелом верхнего суставного отростка С6 позвонка справа, перелом 1 ребра справа.

Произведена операция: передний корпородез С4-С6 металлической пластиной и «межтеловым» мешком. По данным УЗИ мочевыделительной системы, объем мочевого пузыря — 50 мл, контуры четкие, конкрементов нет. Предстательная железа — 15 см3, контуры ровные, границы четкие, паренхима изоэхогенная, эхоструктура однородная.

Пациент осмотрен урологом, выставлен диагноз: Нейрогенный мочевой пузырь. Хроническая задержка мочи. Рекомендованы проведение физиотерапии (электростимуляция мышц промежности, электросон), тамсулозин в дозе 0,4 мг 1 раз в день, уретральный катетер Фолея и интермиттирующая катетеризация. В сентябре 2020 г. пациента перевели в отделение медицинской реабилитации ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ».

При поступлении он жаловался на тетрапарез, отсутствие позывов к мочеиспусканию, невозможность самостоятельно мочиться, периодическое подтекание мочи, частое повышение АД и головокружение. Пациент был осмотрен неврологом, нейроурологом, терапевтом и врачом-реабилитологом. С учетом неврологических, уродинамических и сердечно-сосудистых нарушений выполнены комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) больного, общий (ОАК) и биохимический (БХ) анализы крови, общий анализ мочи (ОАМ), анализ мочи по Нечипоренко, УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, МРТ спинного мозга и ретроградная цистометрия с электромиографией (ЭМГ) мышц промежности, ведение учета диуреза. Для оценки уровня тревожности использована Шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина.

Показатели ОАК, ОАМ, БХ были в пределах нормы. При УЗИ почки увеличены, область ворот утолщена, эхогенность повышена, дифференциация корково-мозгового слоя повышена, чашечно-лоханочная система малоструктурна. В паренхиме — множественные анэхогенные кистозные образования и множественные гиперэхогенные включения без акустических теней в обеих почках. Мочевой пузырь — 240 мл, заполнение не тугое, стенки не утолщены, содержимое прозрачное.

МРТ спинного мозга показала состояние после фиксации, определялись дислокация тел С3, С4, неполный разрыв спинного мозга на уровне С4, С5, ниже — признаки кистозно-атрофических изменений до уровня С7.

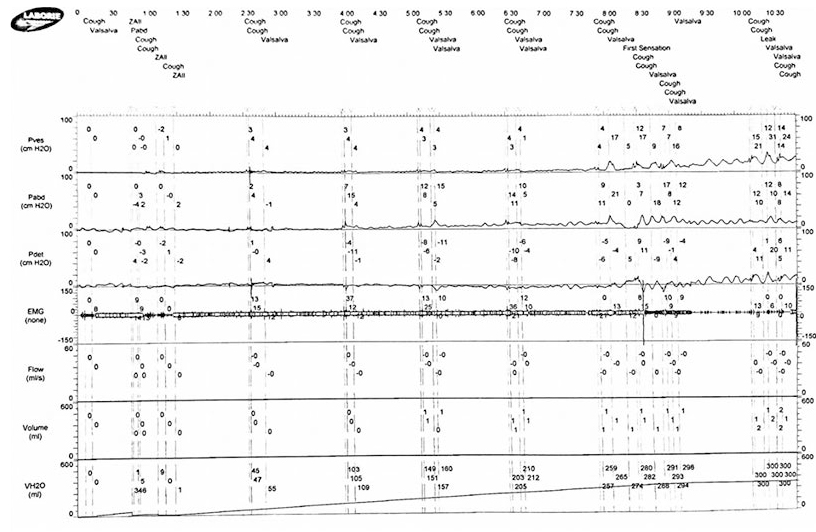

Уродинамическое исследование (рис. 1) выполняли на аппарате Laborie (Канада). С самого начала на графике стали отмечаться непроизвольные сокращения детрузора, при этом наблюдалось увеличение показателей ЭМГ, регистрирующих импульсы мышц тазового дна. Первые общие ощущения появились при достижении объема мочевого пузыря 296 мл (detrusor pressura — 5 см вод. ст.), пациент почувствовал общий дискомфорт, АД повысилось до 165/90 мм рт. ст. При достижении объема 300 мл произошла утечка жидкости, АД снизилось до 130/80 мм рт. ст.

Рис. 1. График уродинамического исследования до назначения терапии. Здесь и далее в статье иллюстрации авторов

АД стабилизировалось, после чего введение раствора возобновили, однако оно вновь поднялось и усилились сокращения мышц промежности, произошла утечка жидкости, исследование было прекращено. За все время исследования позывы к мочеиспусканию отсутствовали. По результатам исследования стало известно, что максимальное детрузорное давление составило 20 см вод. ст.

Показатель реактивной тревожности по Шкале самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина — 55 баллов, личностной тревожности — 51 балл, что свидетельствовало о высокой тревожности пациента.

На основании данных КУДИ выставили диагноз: Нейрогенный мочевой пузырь. Асенсорная гиперактивность детрузора. Детрузорно-сфинктерная диссинергия. Ишурия парадоксальная. Поликистоз почек. Автономная дизрефлексия.

Пациенту назначили индивидуальную программу реабилитации, включавшую в себя поведенческую терапию (ограничение употребления кофеин-содержащих, острых, соленых продуктов, особый режим приема жидкости). Контроль употребления этих продуктов, а также соблюдение режима приема жидкости способствовали более медленному наполнению мочевого пузыря и, как следствие, снижению риска непроизвольного сокращения детрузора.

Медикаментозная терапия заключалась в приеме М-холинолитика (троспия хлорида) в дозе 15 мг 3 раза в сутки. Препарат уменьшает тонус гладкой мускулатуры детрузора и способность сокращаться. Для снижения инфравезикального сопротивления, характерного для детрузорно-сфинктерной диссинергии, пациенту назначили α1-адреноблокатор (доксазозин) в дозе 2 мг один раз в сутки, для опорожнения мочевого пузыря применяли интермиттирующую катетеризацию 6 раз в сутки.

Для дополнительного ингибирования непроизвольных сокращений детрузора выполняли стимуляцию нервов тазового дна на аппарате «Амплипульс»: вид тока — синусоидальный модулированный, один электрод (катод) располагали над лоном, второй (анод) — в пояснично-крестцовой области; применяли синусоидальные модулированные токи с частотой 80 Гц глубиной 100%, длительность полупериодов — 6 секунд, продолжительность процедуры — 15 минут. Для укрепления общего состояния здоровья больному назначили ЛФК, массаж и психотерапию.

Через 2 месяца с целью оценки уродинамики проведены повторная консультация нейроуролога, КУДИ, опрос по Шкале самооценки уровня тревожности. На фоне лечения эпизоды повышения АД стали реже, парадоксальная ишурия прекратилась, самочувствие пациента улучшилось. Больной катетеризировался 6 раз в сутки, средний объем выпущенной мочи составил 340 мл.

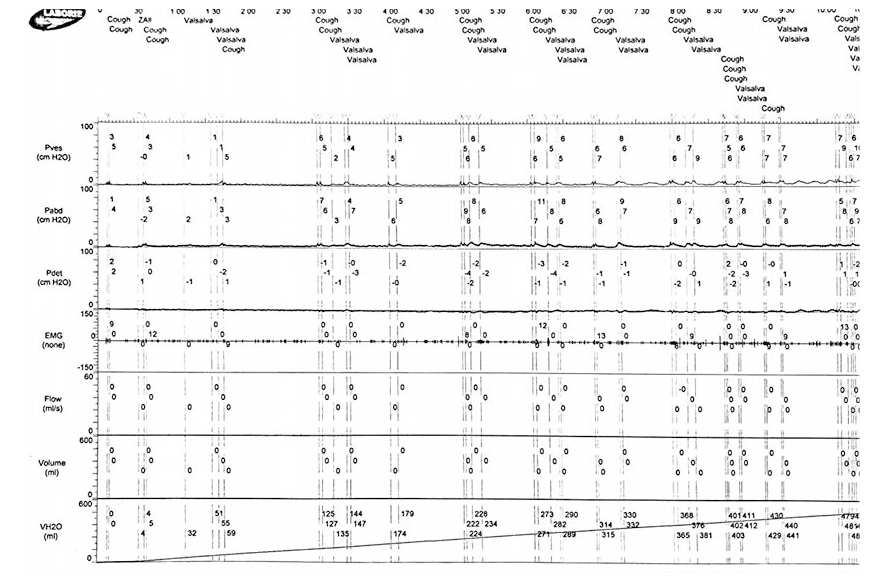

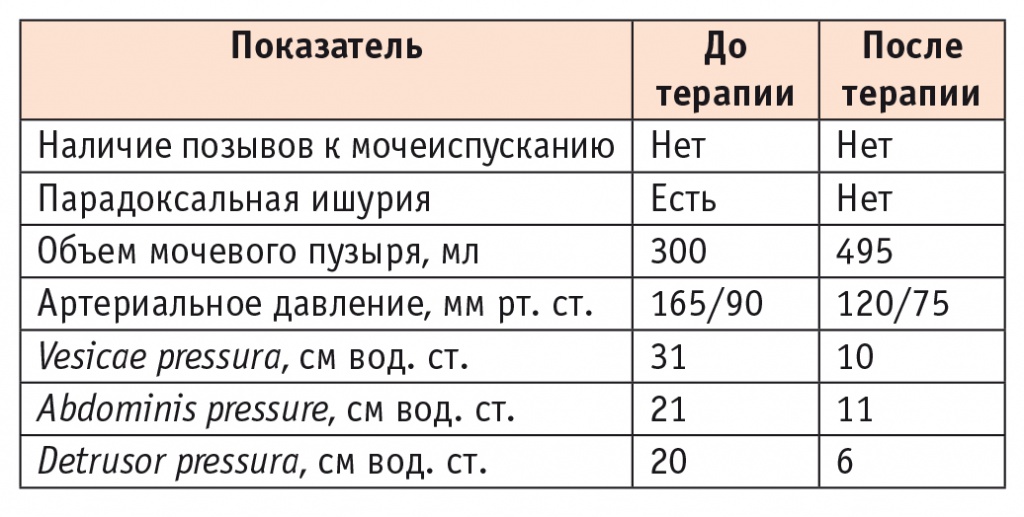

При повторном КУДИ (рис. 2) мочевой пузырь заполнили до 495 мл, после чего произошла утечка мочи, при заполнении позывы к мочеиспусканию отсутствовали. АД составило 120/75 мм рт. ст. и на протяжении всего исследования не превышало эти значения. По результатам исследования стало известно, что максимальное детрузорное давление было 6 см вод. ст. Мочевой пузырь пациента переведен в атоничное состояние. Отмечена положительная динамика (табл.).

Рис. 2. График уродинамического исследования после терапии

Таблица

Сравнение функционирования мочевого пузыря до и после терапии

Показатель реактивной тревожности — 38 баллов, личностной тревожности — 43 балла, что свидетельствовало об умеренной тревожности пациента.

ОБСУЖДЕНИЕ

При поражении шейного и верхнего грудного отделов спинного мозга происходит потеря тормозного влияния центра, расположенного в головном мозге, что приводит к гиперактивности детрузора и развитию гиперактивного мочевого пузыря[12]. В то же время может возникнуть детрузорно-сфинктерная диссинергия, данное состояние характеризуется нарушением координации между детрузором и сфинктерами уретры и является наиболее опасной формой нарушения мочеиспускания из-за сочетания высокого внутрипузырного давления и функциональной инфравезикальной обструкции[21, 22].

Снижение внутрипузырного давления позволяет пациенту удержать мочу в мочевом пузыре, не допускает развития пузырно-мочеточникового рефлюкса и является профилактическим мероприятием в отношении вторичной инфекции, а также предотвращает гидротрансформацию почек и верхних мочевыводящих путей, которая может привести к хронической болезни почек и переводу пациента на ЗПТ.

Данные, полученные при КУДИ, позволили увидеть истинную картину уродинамического нарушения, на основании которой была применена индивидуально подобранная комплексная терапия, включавшая в себя поведенческую, медикаментозную, физио-, и психотерапию, ЛФК, массаж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) дает возможность оценить состояние мочевыделительных путей и выстроить программу реабилитации.

Коррекция нейрогенного мочевого пузыря у пациента с позвоночно-спинномозговой травмой заключалась в назначении индивидуальной программы реабилитации с учетом данных, полученных при КУДИ.

Мультидисциплинарный подход, участие уролога позволяют повысить качество реабилитации пациента.

Поступила: 31.01.2022

Принята к публикации: 24.03.2022