Согласно российским данным, болезни системы кровообращения составляют 18,8% в общей структуре заболеваний, занимая среди них первое место [9]. В Российской Федерации 51% летальных исходов обусловлен ИБС: ежегодно от острого инфаркта миокарда (ИМ) в стране умирают около 700 тыс. человек [6]. В ряде исследований показана неблагоприятная прогностическая роль мультифокального атеросклероза (МФА) как у больных со стабильной ИБС, так и у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST) [1, 11, 13].

На сегодняшний день достаточно хорошо изучены традиционные факторы риска развития атеросклероза и острых коронарных событий. В последние годы приобретает актуальность изучение маркеров окислительного метаболизма липопротеинов, таких как окисленные ЛПНП (оЛПНП) и антитела (АТ) к оЛПНП [2, 16].

Цель исследования: изучение взаимосвязи показателей окислительного метаболизма липопротеинов с выраженностью и локализацией атеросклеротического поражения у пациентов с ОКСбпST.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2009-2010 гг. на базе Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) и Кемеровского кардиологического диспансера был создан регистр пациентов с ОКСбпST.

За период с 15.01.2009 по 28.12.2010 в регистр были включены 415 последовательно госпитализированных больных с ОКСбпST. С целью определения распространенности, клинической и прогностической значимости МФА 266 (64,1%) из них была проведена визуализация коронарного русла, брахиоцефальных артерий (БЦА) и артерий нижних конечностей (АНК) — эти пациенты и вошли в исследование.

Критериями включения являлись нестабильная стенокардия (НС) IIIB, IIIC классов по классификации E. Braunwald и Q-необразующий ИМ, развившиеся в течение 24 часов до госпитализации. К критериям исключения относились: 1) наличие тяжелой соматической патологии; 2) элевация сегмента ST по данным ЭКГ; 3) ОКСбпST, осложнивший чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) или коронарное шунтирование.

Во всех случаях решение о включении больного в исследование принималось после подписания им информированного согласия. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом НИИ КПССЗ.

Участников (n = 266) разделили на четыре группы: к первой (n = 19) отнесли пациентов без атеросклеротического поражения какого-либо бассейна; ко второй (n = 130) — с поражением только коронарных артерий (КА); к третьей (n = 83) — со стенозами двух любых сосудистых бассейнов; к четвертой (n = 34) — с поражением трех артериальных бассейнов (учитывались стенозы любой степени выраженности). Исходя из приведенных данных, частота МФА у больных ОКСбпST составила 44,0% (117 человек).

В день госпитализации осуществлялись оценка клинико-анамнестических данных и стандартное лабораторно-инструментальное обследование. Коронарную ангиографию (КАГ) проводили на ангиографической установке INNOVA 3100 (США) по методике М. Judkins. Цветное дуплексное сканирование БЦА и АНК выполняли на аппарате ультразвуковой диагностики Vivid 7 Dimension фирмы General Electric (США) при помощи линейных датчиков с частотой 5-7 МГц (для БЦА), конвексного и линейного датчиков с частотой 2,5-3 МГц и 5 МГц соответственно (для АНК). Критерием наличия атеросклеротического поражения артерии являлся визуализированный стеноз более 30% просвета сосуда.

В дополнение к стандартному лабораторно-инструментальному обследованию у 77 (28,9%) пациентов исходно были изучены маркеры окислительного метаболизма липопротеинов — оЛПНП и АТ к оЛПНП. Забор крови из периферической вены и получение сыворотки крови для определения уровней биологических маркеров производили на 11-13-е сутки госпитализации. Данный дизайн основывался на предположении, что именно к концу госпитализации имеется возможность исключить влияние остроты заболевания и интервенционного вмешательства на процессы метаболизма липопротеинов. Содержание оЛПНП и АТ к оЛПНП оценивали иммуноферментным методом с использованием наборов производства фирмы Biomedica (Австрия). Референсные значения, определенные в группе здоровых добровольцев (20 человек в возрасте от 35 до 55 лет), составили: АТ к оЛПНП — 263 мЕд/мл (стандартный диапазон: 37-1200 мЕд/мл), оЛПНП — 1,0 мкг/мл (стандартный диапазон: 0-10 мкг/мл).

Пациенты на госпитальном этапе получали терапию ингибиторами АПФ, статинами, ацетилсалициловой кислотой, блокаторами кальциевых каналов, β-блокаторами, нитратами, диуретиками, а также двойную дезагрегантную терапию (ацетилсалициловая кислота + клопидогрел) в случае проведенного интервенционного вмешательства на КА. Статистически значимых различий в консервативной терапии (коронароактивная, двойная антитромбоцитарная, терапия статинами) у пациентов основной группы и больных подгруппы с оцененными маркерами на госпитальном этапе и в течение года наблюдения не было.

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью программы Statistica 6.0. Различия по количественным признакам в четырех группах пациентов оценивали с применением медианного теста и рангового анализа. Две независимые группы по количественному признаку сравнивали с использованием U-критерия Манна — Уитни. Анализ различия частот в двух независимых группах проводили при помощи критерия χІ по Пирсону и точного критерия Фишера с двусторонней доверительной вероятностью, критерия χІ с поправкой Йетса. Различия в сравниваемых группах считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

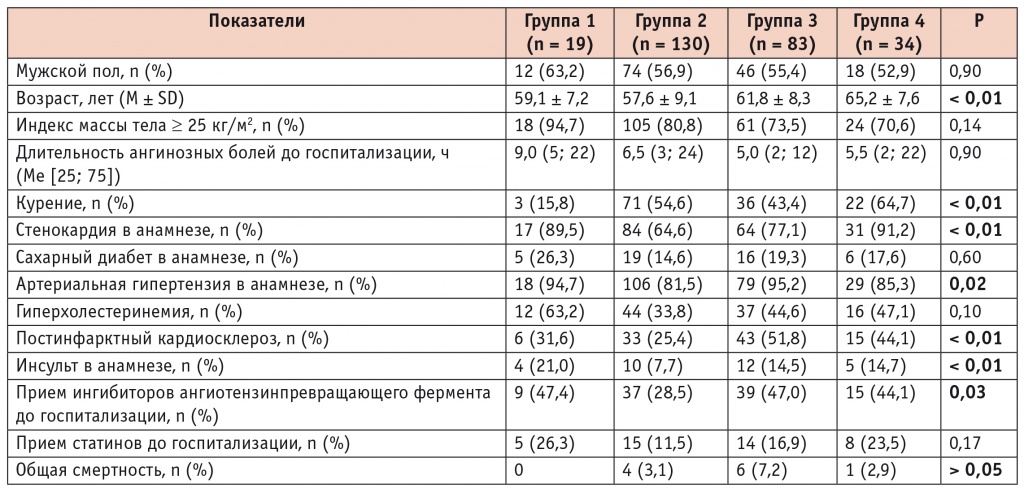

Сравнение исследуемых групп пациентов по основным клиническим признакам приведено в таблице 1. Больные без атеросклеротического поражения и с изолированным поражением коронарного бассейна были значимо моложе пациентов с МФА (р1-4 = 0,01; р2-3 < 0,01; р2-4 < 0,01). Среди лиц с атеросклерозом было значительно больше курильщиков, чем среди больных без атеросклеротического поражения (р1-2 < 0,01; р1-3 = 0,04; р1-4 < 0,01). Курение в анамнезе у пациентов с поражением трех артериальных бассейнов зафиксировано статистически значимо чаще, чем у лиц с поражением двух бассейнов (р3-4 = 0,04).

Таблица 1

Клинико-анамнестические характеристики пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST и разной выраженностью атеросклероза (n = 266)

Примечание. В таблицах 1, 2 и на рисунках 1, 2: первая группа ― пациенты без атеросклеротического поражения какого-либо бассейна; вторая ― с поражением только коронарных артерий; третья ― со стенозами двух любых сосудистых бассейнов; четвертая ― с поражением трех артериальных бассейнов.

Интересно, что клиника стенокардии в анамнезе одинаково часто имела место в, казалось бы, противоположных первой и четвертой группах. В то же время у пациентов группы с изолированным поражением коронарного бассейна анамнез стенокардии выявлен статистически значимо реже, чем у пациентов первой и четвертой групп (р1-2 = 0,03; р2-4 < 0,01). Вероятно, это связано с тем, что группа с изолированным поражением коронарного бассейна объединяла более молодых участников и включала в себя большой процент лиц без кардиологического анамнеза, у которых эпизод болей в грудной клетке развился впервые.

Пациенты второй группы в сравнении с больными третьей и четвертой статистически значимо реже имели в анамнезе АГ (р2-3 < 0,01), постинфарктный кардиосклероз (р2-3 < 0,01; р2-4 = 0,03) и ОНМК (р2-3 < 0,01). По полу, а также по таким клиническим характеристикам, как ИМТ ≥ 25 кг/м2, сахарный диабет 2 типа и гиперхолестеринемия, группы статистически значимых различий не имели.

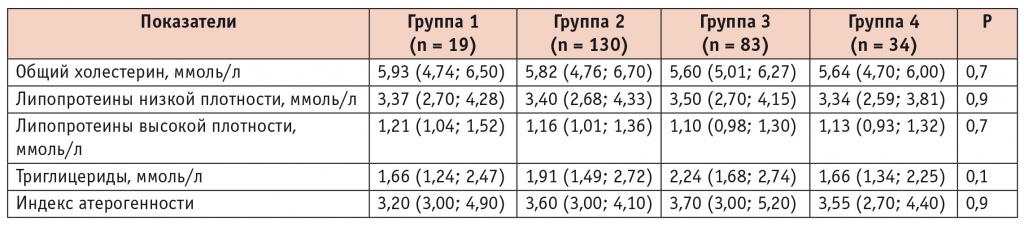

Существенных различий по показателям липидограммы у пациентов исследуемых групп выявлено не было (табл. 2).

Таблица 2

Показатели липидограммы у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST и разной выраженностью атеросклероза (n = 266), Ме [25-й; 75-й процентили]

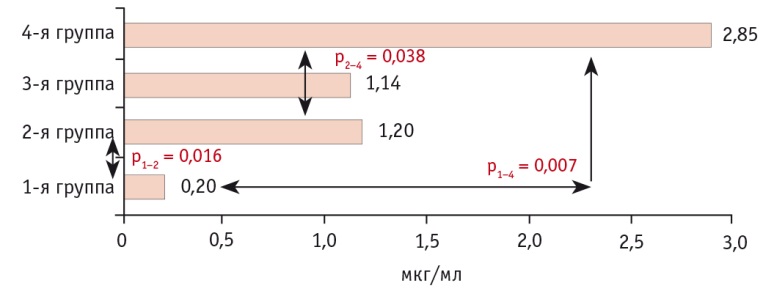

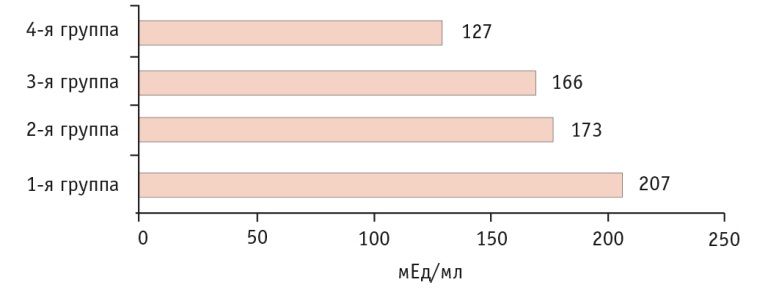

Результаты дополнительного определения уровней маркеров окислительного метаболизма липопротеинов — оЛПНП и АТ к оЛПНП — у 77 из 266 пациентов представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Уровни окисленных липопротеинов низкой плотности у пациентов с коронарным синдромом без подъема сегмента ST и разной выраженностью атеросклероза (р = 0,03 согласно медианному тесту в четырех группах)

Рис. 2. Уровни антител к окисленным липопротеинам низкой плотности у пациентов с коронарным синдромом без подъема сегмента ST с разной выраженностью атеросклероза (р = 0,27 согласно медианному тесту в четырех группах)

В выборке с изучением оЛПНП и АТ к оЛПНП средний возраст больных составил 60,68 ± 9,45 года. Среди пациентов было 34 (44,2%) мужчины и 43 (55,8%) женщины. Курильщиками являлись 38 (49,4%) человек, 31 (40,3%) пациент перенес ранее ИМ, 12 (15,6%) имели в анамнезе ОНМК и сахарный диабет 2 типа, 66 (85,7%) — АГ, 61 (79,2%) — стенокардию, 33 (42,9%) — гиперхолестеринемию. В течение первых суток госпитализации КАГ была проведена 77 пациентам (100%). Процедуре ЧКВ с имплантацией металлического стента в симптомсвязанную КА в день госпитализации подверглись 37 (48,0%) человек.

Отмечены статистически значимые различия в концентрациях оЛПНП, определенных на госпитальном этапе. Наибольший уровень оЛПНП выявлен среди пациентов с МФА (четвертая группа), в то время как при изолированном поражении коронарного бассейна (вторая группа) и у пациентов с поражением двух сосудистых бассейнов уровни оЛПНП были более чем в два раза ниже по сравнению с таковыми у участников четвертой группы. Наименьшие значения оЛПНП наблюдались у больных без признаков атеросклероза. В отношении АТ к оЛПНП статистически значимых различий между группами выявлено не было, однако имела место тенденция к бо́льшим значениям этого показателя у пациентов без атеросклероза.

ОБСУЖДЕНИЕ

Клиническая роль МФА неоднократно обсуждалась в публикациях последних лет [1, 3]. В нашем исследовании получил подтверждение тот факт, что больные МФА — в большинстве случаев мужчины старшего возраста, которые чаще курят и имеют в анамнезе клинику стенокардии, АГ и ОНМК. Интересно, что, казалось бы, такая «благоприятная» группа, как пациенты без атеросклеротического поражения, не отличается по наличию стенокардии в анамнезе от больных с выраженным МФА с поражением в трех сосудистых бассейнах.

В ранее проведенных исследованиях установлено, что у пациентов, направленных на коронарное шунтирование, имеет место статистически значимая обратная корреляция между величиной фракции выброса и уровнями оЛПНП [10]. Установлена также взаимосвязь между содержанием АТ к оЛПНП и количеством гемодинамически значимых стенозов периферических артерий [12, 15]. Ряд публикаций демонстрирует негативное влияние AT к oЛПНП на развитие атеросклероза и его прогрессирование с последующим возникновением ИМ [8, 14]. Однако в других исследованиях не было найдено каких-либо существенных различий в величине титра АТ к оЛПНП между пациентами без поражения КА и больными с 1-, 2- и 3-сосудистым поражением КА и стенозами ≥ 50%. Не выявлено и существенных различий в величине титра АТ к оЛПНП как у пациентов со стабильным течением ИБС, так и при ОКС [14].

Считается, что МФА характеризуется более интенсивным течением ПОЛ: чем больше бассейнов артериального русла поражено атеросклеротическим процессом, тем выше показатели ПОЛ [5]. С данной гипотезой согласуются полученные нами данные по концентрации оЛПНП в госпитальном периоде. Так, у лиц с атеросклеротическим поражением концентрация оЛПНП статистически значимо выше аналогичного показателя в группе пациентов без атеросклероза, причем максимальные величины оЛПНП обнаружены у пациентов с поражением трех сосудистых бассейнов.

Титр АТ к оЛПНП в сравниваемых нами группах значимо не различался, однако отмечалась тенденция к большей концентрации данного показателя у пациентов без атеросклероза по сравнению с больными МФА и изолированным атеросклерозом КА. Следует отметить, что сведения о связи АТ к оЛПНП с атеросклеротическим поражением противоречивы. Так, ряд исследователей обнаруживают повышенный уровень АТ к оЛПНП у больных ИБС и атеросклерозом иных локализаций [8, 10, 12, 14, 15], другие, напротив, полагают, что четкая связь между атеросклерозом и АТ к оЛПНП отсутствует [7, 17]. Существуют также работы, в которых показано атеропротективное действие АТ к оЛПНП [4].

Таким образом, в последнее время об оЛПНП сложилось мнение как о маркере неблагоприятного течения ИБС и МФА, что подтверждается и в нашем исследовании, в то время как АТ к оЛПНП рассматриваются с различных позиций в отношении влияния на развитие и прогрессирование атеросклероза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Частота встречаемости мультифокального атеросклероза (МФА) у больных острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST) составила 44%. Больные с атеросклеротическим поражением трех сосудистых бассейнов характеризуются более высокой концентрацией окисленных липопротеинов низкой плотности (оЛПНП) по сравнению с пациентами с ОКСбпST как с изолированным коронарным атеросклерозом, так и без признаков атеросклеротического поражения. В данном исследовании не определена роль антител к оЛПНП в развитии МФА.