Формирование ВТ — всегда комплексный процесс, зависящий как от «внутренних» причин (таких как особенности системы свертывания крови и сосудистой стенки), так и от внешних воздействий на организм ребенка. Особого внимания в патогенезе ВТ у детей заслуживает тромбофилия — состояние повышенной склонности к тромбозам. В настоящее время у детей доказана роль следующих маркеров тромбофилии: дефицита естественных антикоагулянтов (протеина С, S, антитромбина), персистенции волчаночного антикоагулянта (ВА) или антифосфолипидных антител, гипергомоцистеинемии и гиперлипопротеинемии по липопротеину (а), а также носительства полиморфизмов FV-Лейден и FII G20210A [14]. Большинство этих маркеров относится к системе протеина С или является ее частью. Поскольку исследование полной панели данных тестов, как правило, длительно, дорого и не всегда оправданно, то необходимы скрининговые тесты, позволяющие заподозрить те или иные проявления тромбофилии в организме ребенка. Одним из таких тестов является «Тромбориск» (HemosIL ThromboPath, Instrumentation Laboratory, США). Данный метод основан на способности эндогенного протеина С, активированного с помощью вещества Protac (экстракта змеиного яда щитомордника — Agkistrodon contortrix), ингибировать генерацию тромбина, индуцированную тканевым тромбопластином. Количество выработанного тромбина оценивают по изменению оптической плотности (ОП), измеренной при длине волны 405 нм в присутствии (А) и в отсутствие (В) Protaс с помощью специфичного к тромбину хромогенного субстрата.

У взрослых пациентов этот метод обладает высокой чувствительностью и специфичностью [9], однако диагностическая значимость данного теста у детей до сих пор не исследована.

Цель исследования: определение чувствительности и специфичности теста «Тромбориск» при нарушениях в системе протеина С у детей с тромбозом глубоких вен (ТГВ) на фоне терапии ЗН.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проспективным методом была набрана группа пациентов в возрасте 1–16 лет (n = 30) с объективно подтвержденным ТГВ, которым проводили лечение ЗН в условиях стационара ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева». До начала антикоагулянтной терапии выполнен забор венозной крови в стандартные вакуумные пробирки с 3,2%-м (0,106 М раствором цитрата натрия (Monovette Sarstedt, Германия, 3 мл). После центрифугирования (1,500 g, 15 минут, центрифуга Thermo Scientific Labofuge 400, Германия) плазма крови была отобрана во вторичные пробирки и заморожена (–80 °С). В день исследования образцы плазмы крови размораживали на водяной бане при 37 °С в течение 5 минут. Проведен комплекс исследований: определение активности протеина С (HemosIL Protein C), концентрации свободного протеина S (HemosIL Free Protein S), волчаночного антикоагулянта с ядом гадюки Рассела — ВАЯГР (HemosIL dRVVT screen, HemosIL dRVVT confirm) и с кварцевым активатором — ВАКА (HemosIL Silica Clotting Time), резистентности к активированному протеину С — РАПС (HemosIL Factor V Leiden (APCTM Resistance V)), а также тест «Тромбориск» (HemosIL ThromboPath).

Результаты теста «Тромбориск» выражали в процентах Protac-индуцированного ингибирования свертывания (Protac-induced сoagulation inhibition — PiCi%) и вычисляли по формуле:

PiCi% = [(B – A)/B] × 100,

где А и В — значения ОП тестируемой плазмы крови с Protac (A) и без него (В).

Снижение PiCi% свидетельствует о нарушениях антикоагулянтного пути протеина С, а также может быть связано с наличием РАПС, снижением концентрации протеина S и присутствием ВА [9].

За положительный результат теста «Тромбориск» принята величина менее 82,5% PiCi. Активность протеина С и концентрацию свободного протеина S считали пониженными при значениях соответствующих тестов менее 70%, за наличие РАПС принято значение менее 2,2. За положительное значение ВАЯГР и ВАКА принимали показатель более 1,2. Все измерения проведены на автоматическом коагулометре ACL TOP 700 (Instrumentation Laboratory, США).

Чувствительность, специфичность, прогностическую ценность положительного и отрицательного результатов, а также диагностическую значимость теста «Тромбориск» при нарушениях в системе протеина С определяли с помощью стандартных методик [1]. Для оценки корреляций результата теста «Тромбориск» с активностью протеина С и концентрацией свободного протеина S, а также РАПС использовали коэффициент Спирмена (КС). Статистический анализ проведен с применением программного пакета OriginPro 8.0 (Microcal Software, Нордхэмптон, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ

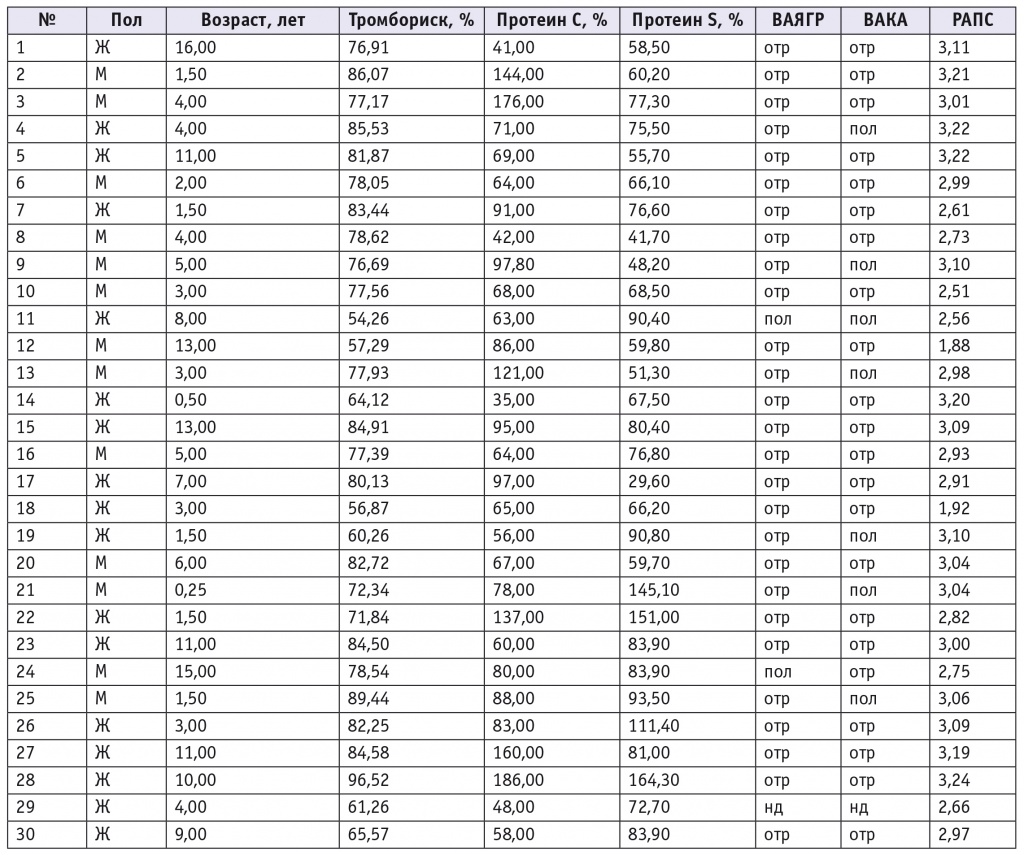

В ходе исследования снижение активности протеина С зарегистрировано у 13 пациентов, концентрации свободного протеина S — у 13, положительный тест на ВАЯГР — у 2 пациентов (определяли у 29 пациентов), ВАКА — у 7 (определяли у 29 пациентов), РАПС выявлена у 2 детей. То или иное нарушение определено у 23 больных. Положительное значение теста «Тромбориск» обнаружено у 21 ребенка, при этом в 18 случаях это соответствовало изменениям в системе протеина С (табл. 1).

Таблица 1

Демографические данные и результаты лабораторных тестов обследованных пациентов

Примечание: нд — нет данных; отр — отрицательный результат; пол — положительный результат.

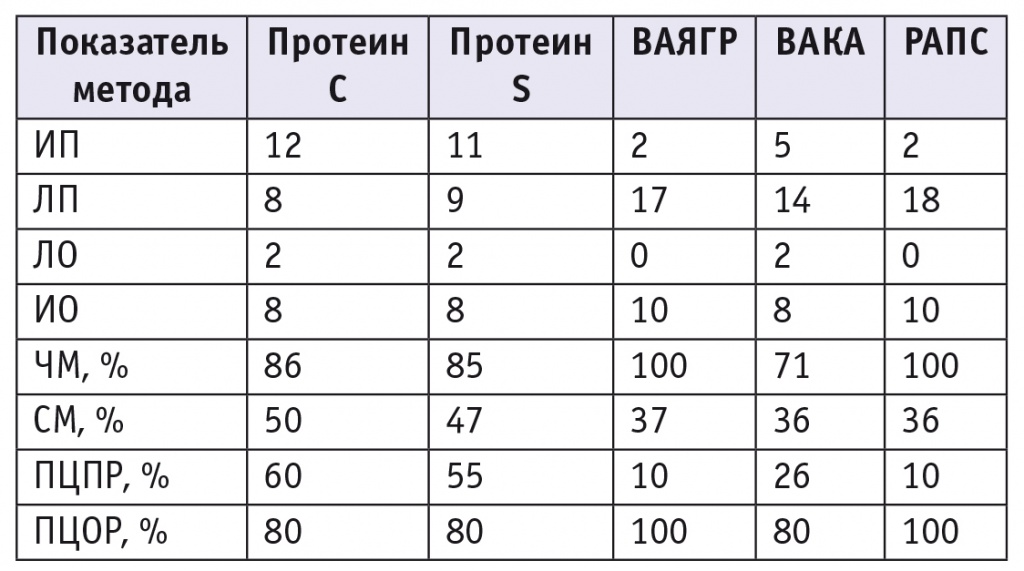

Таким образом, истинно положительные результаты теста «Тромбориск» получены в 18 случаях, ложноположительные — в 2, ложноотрицательные — в 5 и истинно отрицательные — в 5 случаях. Чувствительность метода составила 78%, специфичность — 71%, прогностическая ценность положительного результата — 90%, а отрицательного результата — 50%.

Чувствительность и специфичность теста к изменениям отдельных показателей системы протеина С представлена в таблице 2.

Таблица 2

Основные параметры теста «Тромбориск» по отношению к нарушениям в системе протеина С

Примечание. ИП — истинно положительные результаты; ЛП — ложноположительные результаты; ЛО — ложноотрицательные результаты; ИП — истинно отрицательные результаты; ЧМ — чувствительность метода; СМ — специфичность метода; ПЦПР — прогностическая ценность положительного результата; ПЦОР — прогностическая ценность отрицательного результата.

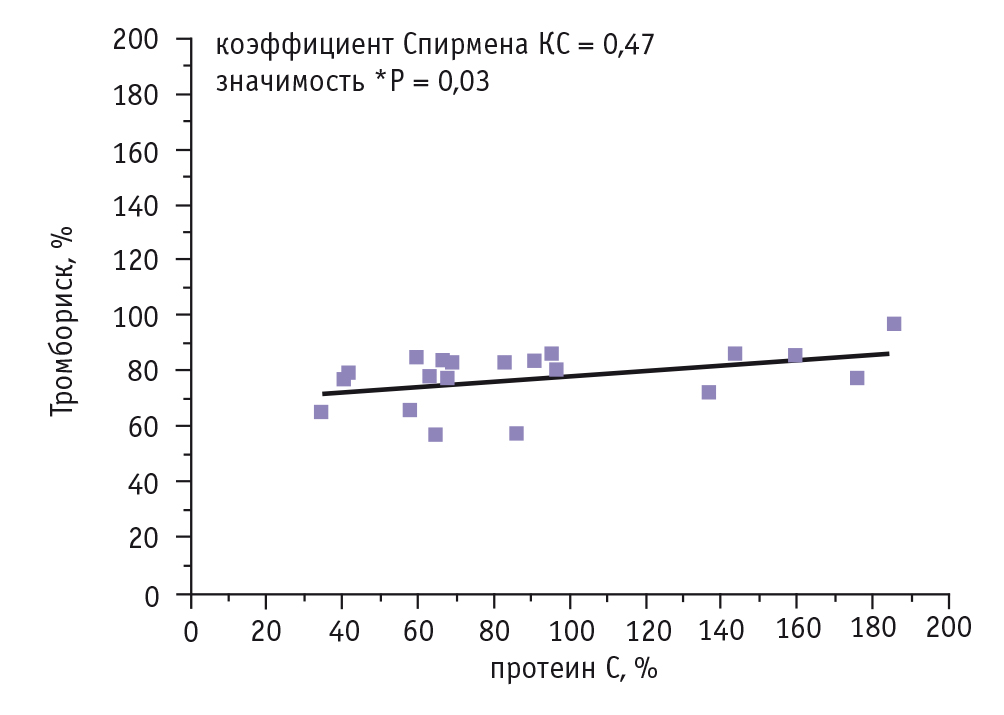

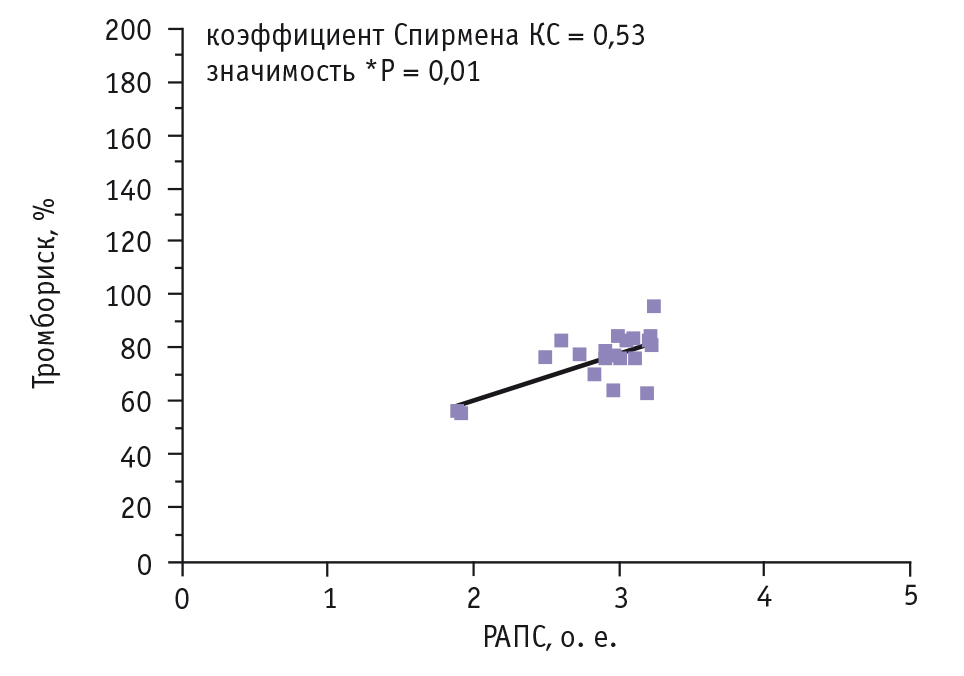

Выявлены слабые корреляции между лабораторными тестами: КС между результатом теста «Тромбориск» и активностью протеина С (рис. 1) составил 0,47 (р = 0,03), для корреляции между значением теста «Тромбориск» и РАПС (рис. 2) КС = 0,53 (р = 0,01). Корреляции между результатом теста «Тромбориск» и концентрацией свободного протеина S не наблюдалось: КС = 0,18 (р = 0,42). Корреляционный анализ проводили по данным 21 пациента с отрицательными значениями ВАЯГР и ВАКА.

Рис. 1. Корреляция между результатами теста «Тромбориск» и активностью протеина С

Рис. 2. Корреляция между результатами теста «Тромбориск» и резистентностью к активированному протеину С.

Примечание: о. е. — относительные единицы

ОБСУЖДЕНИЕ

По нашим данным, это первое исследование, посвященное применению теста «Тромбориск» у детей с ТГВ на фоне ЗН. Чувствительность и специфичность данного теста к нарушениям в системе протеина С у взрослых пациентов хорошо изучены. Кроме того, в настоящее время получены результаты использования этого теста как интегрального показателя баланса про- и антикоагулянтов у пациентов с циррозом печени [11], у женщин при нормально [8] и патологически [4] протекающей беременности.

Как показано на основании мультицентрового исследования, «Тромбориск» обладает 100%-й чувствительностью к нарушениям в системе протеина С. Чувствительность данного метода к присутствию ВА, дефициту протеина С или протеина S несколько ниже и составляет 97,5%, 95,0% и 87,1% соответственно [9]. Специфичность метода также более чем удовлетворительная: положительное значение теста «Тромбориск» при отсутствии изменения активности протеинов С и S, ВА или FV-Лейден отмечено только у 13,6% пациентов [9]. Нами получены сходные результаты, однако чувствительность теста к сниженной активности протеинов С и S была немного ниже.

Таким образом, данный тест обладает высокой чувствительностью (78%) и достаточной специфичностью (71%) для скрининга нарушений в системе протеина С у детей с ТГВ на фоне терапии ЗН. Интересно, что в нашем случае значение чувствительности, особенно к сниженной активности протеина С или концентрации свободного протеина S, несколько ниже такового в группах взрослых пациентов. Нельзя исключить связь этой ситуации с относительно небольшим размером нашей выборки. Кроме того, мы не проводили валидации значений теста «Тромбориск» на выборке здоровых добровольцев, а использовали стандартное значение менее 82,5%, рекомендованное производителем.

Особого внимания заслуживают положительные значения теста, позволяющие выявить те или иные нарушения в системе протеина С с вероятностью 0,9. Несмотря на продемонстрированные статистически значимые корреляции значения теста «Тромбориск» с активностью протеина С и значением РАПС, корреляции между результатами теста «Тромбориск» и концентрацией свободного протеина S не наблюдалось (КС = 0,18; р = 0,42). Поскольку протеин S является кофактором протеина С и не оказывает прямого антикоагулянтного действия, то можно предположить, что снижение концентрации свободной формы данного белка уменьшает генерацию тромбина нелинейно, что также отражается на результатах теста «Тромбориск».

Интересна и прогностическая роль данного теста. Если применение глобального метода оценки нарушений в системе протеина С относительно риска ВТ у взрослых может быть оправданно [10], то у детей предсказательная сила положительных значений теста в отношении ВТ до сих пор неизвестна. С экономической точки зрения, вероятно, прямые затраты на проведение данного теста ниже ожидаемых при проведении всей панели исследований системы протеина С (активность протеина С, концентрации свободного протеина S, РАПС, ВА). В нашем исследовании те или иные нарушения в системе протеина С выявлены у 21 из 30 пациентов, однако, как видно из таблицы 1, чаще всего снижение активности протеина С и концентрации свободного протеина S было неглубоким, а подавляющее большинство положительных результатов теста на ВА получены при исследовании с кварцевым активатором. Роль незначительного снижения активности протеинов С и S в формировании тромбозов у детей с ЗН до сих пор освещена недостаточно, и, учитывая относительно низкую распространенность тромбозов у детей, обоснованность применения данного теста с прогностической целью в общей популяции представляется сомнительной. Кроме того, для любого теста необходима внутрилабораторная валидация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании полученных результатов можно считать тест «Тромбориск» чувствительным и эффективным инструментом, применимым для скрининга нарушений в системе протеина С у детей с тромбозом глубоких вен, возникшим на фоне терапии злокачественного новообразования. Прогностическая роль данного метода применительно к педиатрическому тромбозу остается неизученной, и для ее выяснения необходимы дальнейшие исследования.